小兴安岭主要树种单木叶面积指数季节变化1)

赵凯瑞 庞 勇 徐光彩 舒清态

(西南林业大学,昆明,650224) (中国林科院资源信息研究) (西南林业大学)

叶面积指数(leaf area index)又叫叶面积系数,是一块地上植物叶片的总面积与占地面积的比值。即:叶面积指数=绿叶总面积/占地面积[1]。叶面积指数为植物冠层表面物质、能量交换的描述提供结构化的定量信息,是估计植物冠层功能的重要参数,也是生态系统中最重要的结构参数之一[2]。它与生物量累计之间有着密切的关系,与多尺度生态系统的生产力密切相关[3-4]。叶面积指数还是定量分析地球生态能量交换特性的重要参数,在农业遥感研究中,叶面积指数是作物产量估测和病害评价的有效参数[5]。叶面积指数的基础是叶片,叶片是树木进行光合作用与外界进行水气交换的主要器官,叶片大小直接影响林木的受光,制约着森林小气候,是林木和林分群体结构合理性的重要标志之一,控制着植被许多生物和物理过程,如光合、呼吸、蒸腾、碳循环和水循环等。在有关大气与生态系统之间的物质和能量交换过程的各类研究中都需要叶面积指数资料[6-10]。刘志理、金光泽等在凉水自然保护区使用收集调落物法和Winscanopy 2006 冠层观测器获取7月到11月样地尺度阔叶林、混交林叶面积指数的动态变化,通过分析得到各林分落叶高峰期的时间差异,反映季节性动态变化[11-12]。本文从单株树木抽芽到叶片成型,分析叶面积指数生长特征,为全面了解单株树种叶面积指数生长变化提供科学的依据。

1 研究区概况

黑龙江省伊春市带岭区,黑龙江凉水国家级自然保护区位于小兴安岭山脉的东南段达里带岭支脉的东坡。地理坐标为东经128°4'78″ ~128°57'19″,北纬47°6'49″~47°16'10″,东西宽13.0 km,南北长17.0 km,总面积为12 133 hm2。保护区在地理位置上处于欧亚大陆的东缘,深受海洋气候的影响,具有明显的温带大陆性季风气候特征。年平均气温只有-0.3℃,年平均最高气温7.5℃,年平均最低气温-6.6 ℃。≥10 ℃的积温在1 700 ℃左右,≥5 ℃的积温在2 000 ℃左右,>0 ℃的积温在2 200 ~2 400 ℃。年平均降水量676 mm,全年平均降水时间135 d;积雪期130 ~150 d,年平均相对湿度78%,年平均蒸发量805 mm。年日照时间1 850 h 左右,日照率43.5%。年平均地温1.2 ℃,冻土深度2.0 m 左右,河流结冰期长达5 个月(11月下旬至翌年4月中、下旬),全年的主风向为西南风,气候总的特点是冬长夏短,夏季湿凉多雨,冬季严寒干燥。保护区内自然资源丰富,有处于演替顶级阶段的原始阔叶红松林、兴安落叶松林、冷云杉林;又有受干扰后处于不同演替阶段的次生白桦林、白桦山杨林、硬阔叶林、杂木林;同时还有红松、落叶松、云杉、樟子松等树种的人工林。主要树种有红松(Pinus koraiensia)、兴安落叶松(Larix gmelinii)、红皮云杉(Picea koraiensis)、樟子松(Pinus sylvestnis var. mongolica)、冷杉(Abies nephrolepis)、毛赤杨(Alnus sibirica)、白桦(Betula platyphylla)、春榆(Ulmus japonica)、山杨(Populus davidiana)、黄波椤(Phllodendron amurense)等。

2 研究方法

森林叶面积指数的获取有直接收获测量法和间接光学仪器测量法。直接收获测量法是通过对研究样地的植被进行叶片采集,计算所有叶片的面积来得到叶面积指数。这种方法精确度较高,但是需要大量的人力,对植被破坏性大,而且要求研究对象的植被组成、结构特征有较好的同一性,可用性较差,往往作为遥感反演的地面实测校正。随着研究的深入和各种测量仪器的出现,陆续有利用仪器(冠层分析仪等)进行叶面积指数测量研究[10]。间接观测法主要有经验公式法、光学仪器法以及遥感反演法等,通过观测辐射透过率,再根据辐射透过率计算出叶面积指数。优点是便于大面积非破坏性地连续测量,不足在于测量时会受到太阳辐射、枝干荫影等的影响,因此具有一定测量误差,但因其方便简捷而日益得到普遍应用。

2.1 测量设计

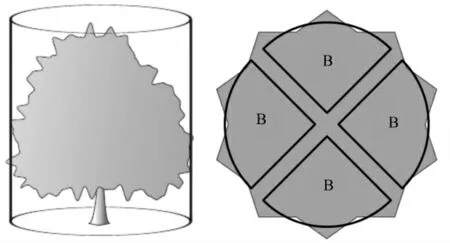

本研究选取间接测量叶面积指数法,使用LAI2200 冠层分析仪,它传感器是从下向上测量,其优点是适合于对森林的测试,无需用遥感平台,并可以作为植物定量遥感的地面定标手段主要是用光学仪器观测辐射透过率,再根据辐射透过率算出叶面积指数[11-13]。数字植物冠层图象分析仪方法它采用了20 世纪90年代的最新技术,有一个鱼眼成像信息采集器,传感器获取的是二维空间的植被冠层结构信息,有较强的数据处理功能,方法可以避免传统收获法所造成的大规模破坏森林的缺点,不受时间的限制,获取的数据量大。LAI2200 仪器容易操作,便于一个人操作,受天气状况影响相对较少,使用范围较广,还可以测定1 a 中森林冠层叶面积指数的季节变化,已经开始在生态学、果树和森林培育学中得到一定应用[15]。此次测量共选取8 个树种,每个树种选取3 株进行实际测量。在进行叶面积指数测量时对每株树用GPS(DGPS)差分定位,固定仪器探头的方向,按顺时针进行测量,使用90°镜头盖,分4 次分别测量从而生成组成完整360°,获得株单木叶面积指数结果(如图1)。

图1 测量示意图

2.2 单木LAI 生长曲线选型

生长曲线方程大致可以分为3 类,一类是表示报酬递减表现的方程,如指数函数;另一类是描述光滑S 形曲线,却有一个固定拐点的方程,如Gompertz,Logistic;还有一类也是描述光滑S 形曲线,但拐点可变的方程,如Von Bertalanffy,Richards 等[15]。Logistic 方程已经在树木生长方面得到了广泛应用[16-17]。依据实际测量的有效叶面积指数和生长时间,建立叶面积指数各个树种生长曲线模型。Logistic 生长方程:y=A/1+mert。

A 生长的最大值参数,m 与初始值有关的参数,r 增长率(最大生长速率)参数[18]。

Logistic 方程具有下列性质:曲线有2 条渐近线y=A 和y=y0,其中A 是树木生长的极限值。y 是关于t 的单调递增函数,树木生长速度为dy/dt=yr((1-1/A)y)。由性质,y<A,所以dy/dt>0。曲线存在一个拐点,令:d2y/dt2=r2y(1-y/A)(1-2y/A)=0,解得其拐点坐标,即树木连年生长量dy/dt 达到最大值是的年龄ti,及其林木大小yi分别为:ti=ln(m)/r,yi=A/2,此时的最大生长速率为(dy/dt)max=Ar/4。

3 结果与分析

3.1 不同树种叶面积指数生长期变化特征

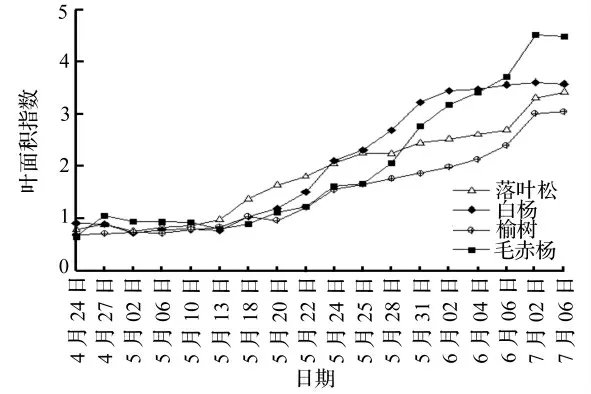

用LAI2200 进行18 次单株生长季的叶面积指数的动态变化观测,落叶树种2012年4月25日少数树种开发芽,叶面积指数随树叶生长变化呈现递增趋势。测量开始4月27日的最低值0.34 到结束测量7月6 达到最大3.64。树种的差异决定叶面积指数增加幅度的不同。白桦与毛赤杨在5月10至6月6日这4 周内叶面积指数增加最为迅速,叶片长很快。落叶松、榆树叶面积指数都是平滑增长。如图2每个树种的3 株树叶面积指数的平均值。

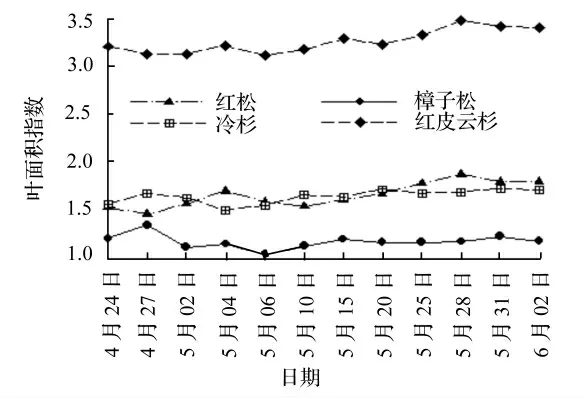

常绿针叶树从测量开始到测量结束每棵树的叶面积指数变化很小。如图(3)所示常绿针叶树种单木叶面积指数在生长期内整体变化不大,叶面积指数曲线趋于平稳状态,实地观测生长期5月15 开始后,有微小的增加。因为常绿针叶树枝头生长期每年都有几厘米到几十厘米新的针叶生长。

图2 落叶树种叶面积指数

图3 常绿树种叶面积指数

3.2 单木叶面积指数生长模型

依据实际测量的有效叶面积指数和生长时间,建立叶面积指数各个树种生长曲线模型。用SPSS进行Logistic 生长曲线拟合,叶面积指数生长公式:

白桦LAI=3.61/1+24.948e-0.219t,

榆树LAI=3.05/1+15.074e-0.120t,

落叶松LAI=3.42/1+10.065e-0.119t,

毛赤杨LAI=4.55/1+10.504e-0.131t。

表1 叶面积指数生长方程参数

3.3 生长方程分析

通过分析生长方程可以得到,如图4榆树从观测开始ti=22.6 d 时,叶面积指数生长达到最大,此时的叶面积指数为1.6,叶面积指数连续增长量最大值为0.09。落叶松在ti=19.4 d 时,叶面积指数生长达到最大,此时的叶面积指数为1.7,叶面积指数连续增长量最大值为0. 11。白桦在ti=14. 6 d时,叶面积指数生长达到最大,此时的叶面积指数为1.8,叶面积指数连续增长量最大值为0.19。毛赤杨在ti=17.8 d 时,叶面积指数生长达到最大,此时的叶面积指数为2.3,叶面积指数连续增长量最大值为0.15。

图4 落叶树种叶面积指数生长曲线拟合

R 为最大生长速率,反映叶面积指数增长的快慢。白桦大于毛赤杨大于榆树大于落叶松,说明白桦生长最快其次为毛赤杨,榆树,落叶松。

4 结论与讨论

Logistic 方程在拟合叶面积指数生长过程的相关性较高。各树种叶面积指数生长方程R2基本上都在0.9 以上;叶面积指数随着时间的增加而增加,增长速度先小后大,到达一定时间后速度减慢,这个年龄就是拐点时间。试验拟合叶面积指数生长过程,可推算出榆树、落叶松、白桦、毛赤杨分别在1 a中第141.6、138.4、133.6、136.8 d 达到拐点。随着展叶进行,叶面积指数呈递增趋势,到7月初间达到最大值;常绿针叶树叶面积指数生长期变化很小,从而没有对其进行Logistic 曲线拟合。

单木冠层叶面积指数分布及其动态变化的研究,是树木生理生态学和生理生态模型领域未来需要研究解决的一个重要问题[22]。本文只对叶面积指数的时间序列进行了研究,后续还需要开展降水,光照,温度,冠幅等因子对叶面积指数变化的研究。

[1] 浦瑞良,宫鹏.高光谱遥感及其应用[M].北京:高等教育出版社,2000.

[2] 王秀珍,黄敬峰,李云梅,等.水稻叶面积指数的多光谱遥感估算模型研究[J].遥感技术与应用,2003,18(2):57-65.

[3] 吴伟斌,洪添胜,王锡平,等.叶面积指数地面测量方法的研究进展[J].华中农业大学学报,2007,26(2):270-275.

[4] Sheng Du,Wang Yilong,Tomonori K,et al. Sapflow characteristics and climatic responsens in three forest species in the semiarid Loess Plateau region of China[J]. Agricultural and Forest Meteorology,2010,151(1):1-10.

[5] 宋开山,张柏,李方,等.高光谱反射率与大豆叶面积及地上鲜生物量的相关分析[J].农业工程学报,2005,21(1):36-40.

[6] 张仁华,孙晓敏,朱治林.叶面积指数的快速测定方法-植被定量遥感的地面标定技术[J].国土资源遥感,1998(1):54-60.

[7] 胡良军,邵明安.论水土流失研究中的植被覆盖度量指标[J].西北林学院学报,1996,16(1):40-43.

[8] 熊伟,王彦辉,徐德应.宁南山区华北落叶松人工林蒸腾耗水规律及其对环境因子的响应[J].林业科学,2003,39(2):2-7.

[9] 张佳华,符淙斌,延晓冬,等.全球植被叶面积指数对温度和降水的响应研究[J].地球物理学报,2002.45(5):631-637.

[10] 吴伟斌,洪添胜,王锡平,等. 叶面积指数地面测量方法的研究进展[J].华中农业大学学报,2007,26(2):270-275.

[11] 刘志理,金光泽. 小兴安岭三种林型叶面积指数的估测[J].应用生态学报,2012,23(9),2437-2444.

[12] Liu Zhili,Jin Guangze,Qi Yujiao. Estimate of leaf area index in an old-growth mixed broadleaved-korean pine forest in northeastern China[J]. Agricultural and Forest Meteorology,2012,152(3):15-20.

[13] 王希群,马履一,贾忠奎,等. 叶面积指数的研究和应用进展[J].生态学杂志,2005,24(5):537-5411.

[14] Nackaerts K,Coppin P,Muys B,et al. Sampling methodology for LAI measurements with LAI-2000 in small forest stands[J].Agricultural and Forest Meteorology,2000,101(4):247-250.

[15] 柏军华,王克如,初振东,等. 叶面积测定方法的比较研究[J].石河子大学学报:自然科学版,2005,23(2):216-218.

[16] Garriguesa S,Shabanovb N V,Swansonb K,et al. Intercomparison and sensitivity analysis of leaf area index retrievals from LAI-2000,AccuPAR,and digital hemispherical photography over croplands[J]. Agricultural and Forest Meteorology,2008,148(11):1193-1209.

[17] 戴国俊,王金玉,杨建生等. 应用统计软件SPSS 拟合生长曲线方程[J].畜牧与兽医,2006,38(9):28-30.

[18] 申晓瑜,李湛东. 园林植物叶面积指数研究进展[J]. 吉林林业科技,2007,36(1):18-22.

[19] 张俊,孙玉军,徐俊利.东北地区兴安落叶松人工林生长过程研究[J].西北林学院学报,2008,23(6):179-181.

[20] 巨文珍,王新杰,顾丽,等,伊春地区人工长白落叶松生长过程分析[J].林业资源管理,2010(1):40-45.

[21] 孟宪宇.测树学[M].北京:中国林业出版社,2006:179-181.

[22] 戚继忠.枝径与叶面积协同生长关系的比较研究[J].南京林业大学学报:自然科学版,2004,28(1):92-94.