爱,很简单

2013-02-27 08:56苦茶

文苑 2013年6期

苦茶/文

小时候,去唤二伯家的融融一块儿上学,不巧,她不在。我正下台阶,听见二伯说:“妮儿,先别忙了,我兜里装着刚摘的甜枣儿,你吃。”我以为对我说呢,正要搭话,就听到融融娘的答应声:“哦,成啊,等我放着给孩子吃。”我好生惊奇,回家一五一十地给娘学舌:“娘,二伯唤俺大娘妮儿呢,还给俺大娘摘甜枣子吃。”娘说:“那是好,一个人对一个人的好。”

那时年幼,知道“好”就是“好”。多少年以后才明白,那“好”就是爱,是真爱。

很长时间,我都为我娘唏嘘不已。我娘和我爹,半辈子吵吵闹闹,他们甚至办了离婚证。可是他们终又复婚,除了我们姊妹仨这三个绊脚石之外,更为重要的是,娘念着爹的好。

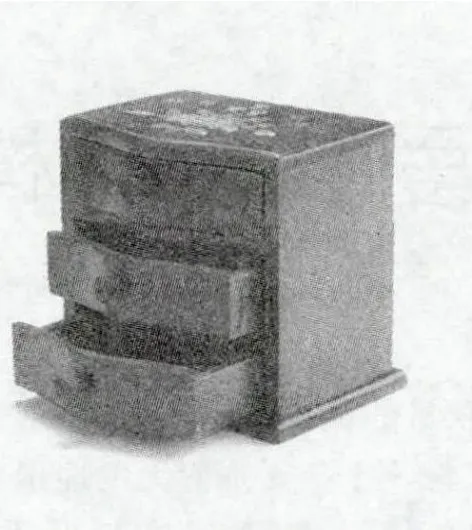

现在,我们大了,娘老了。有很多以前从没有听过的故事,她开始絮絮地说。她问:“你爹手笨不笨?”我说:“笨着哪!小的时候,要是你不在家,爹一天三顿都给我们煮玉米面汤。”娘微微笑,说:“你看那个小匣子,就是你爹做给我的哩。”

那个小匣子我们可不陌生,它一直放在娘床边的窗台上,枣木的质地,被岁月磨得光溜溜的。最初,是放娘的一些发卡啊、圆珠子形状的玻璃扣子啊,还有娘出嫁时姥姥给的一个银簪子、一个银戒指;后来,是放一些做鞋的花样、彩色丝线等等,那些都是娘珍藏的宝贝。

娘说,那时候,出嫁闺女是要有个包袱,有个匣子的。别人家,都是借来借去的,只有你爹,要亲自做一个。

我取笑娘说:“哦,娘啊,你好幸福!”娘说:“其实,你爹吧,就是不会说软话。”她脸上显出只有年轻女子才有的那种被人宠着的骄傲。

有时候,一把藏在兜里的野枣,一朵插在爱人鬓上的野花,一个眼神、一个注视、一声呼唤就是最温暖的真爱。

摘自《特区青年报》2013年2月28日

猜你喜欢

作文大王·低年级(2023年8期)2023-07-13

海外文摘·文学版(2023年4期)2023-04-20

东坡赤壁诗词(2022年4期)2022-10-30

百花园(2022年10期)2022-07-05

快乐作文·低年级(2017年12期)2017-12-28

意林·少年版(2017年4期)2017-03-07

食品与健康(2014年4期)2014-06-06

故事会(2014年8期)2014-04-23

阅读与作文(初中版)(2009年8期)2009-09-08

天池小小说(2009年5期)2009-05-25