从婚姻关系到亲子关系:父母情绪表达的中介作用

梁宗保 张光珍 邓慧华 宋 媛 郑文明 孙 铃

(1东南大学学习科学研究中心/儿童发展与学习科学教育部重点实验室,南京 210096)

(2苏州市立医院儿童保健科,苏州 215002) (3中央财经大学社会发展学院心理学系,北京 100081)

1 问题提出

从系统观的视角来理解家庭对儿童社会情绪的影响,是近年来研究者和家庭教育实践者关注的热点问题。家庭系统由婚姻、亲子和兄弟姐妹等子系统按照一定的层级结构组成,整体对外发挥作用,具有自我平衡和自我组织功能。家庭各子系统间也会相互作用,其结果会直接影响到家庭功能和儿童的发展(Cox &Paley,1997,2003)。家庭始于婚姻关系的建立,婚姻系统孕育了亲子系统和兄弟姐妹系统。婚姻关系的质量是影响家庭团结和睦的核心要素,对家庭生活起着举足轻重的作用(Cox &Paley,2003;Erel &Burman,1995)。

父母婚姻关系的融洽与否,关系到儿童的社会情绪适应。大量研究表明,父母婚姻关系的破裂、冲突以及低满意度会导致儿童出现攻击、违纪等外显问题,焦虑、抑郁倾向等内隐问题,以及同伴冲突、学业成绩落后等诸多的不良适应问题(Davies &Cummings,1998;Erel &Kissil,2003;Hetherington,Bridges,&Insabella,1998;Jeong &Chun,2010;Lindsey,Caldera,&Tankersley,2009;Shelton &Harold,2007)。反之,和谐融洽的婚姻关系则伴随着儿童良好的社会适应结果(Hetherington et al.,1998;McCoy,Cummings,&Davies,2009)。虽然充满敌对、冲突等低质量的婚姻关系会造成儿童社会情绪适应的困难已成为共识,但研究者在回答或解释婚姻关系如何作用于儿童社会情绪适应的问题上还远未达成一致。因为二者的作用机制非常复杂,现有的理论和实证研究认为父母婚姻关系会通过儿童的认知评价、情绪安全感以及亲子关系等一系列的中间因素作用于儿童社会情绪适应(Zimet &Jacob,2001)。亲子关系被认为是婚姻关系影响儿童社会情绪适应的重要中介之一,父母婚姻关系的紧张会引起亲子之间的敌对关系,进而导致儿童出现问题行为(Low &Stocker,2005;Gerard,Krishnakumar,&Buehler,2006)。然而,婚姻关系与亲子关系间的作用机制却并未引起研究者的足够重视。从婚姻关系到儿童社会情绪适应,其中间作用机制很可能是一个中介链或因果链(Zimet &Jacob,2001)。澄清婚姻子系统与亲子系统的作用机制对进一步阐明父母婚姻关系与儿童社会情绪适应之间的复杂关系十分必要。

对于婚姻关系作用于亲子关系的机制问题,溢出假设(spillover hypothesis)和补偿假设(compensatory hypothesis)给出了不同的解释。溢出假设(Easterbrooks &Emde,1988;Erel &Burman,1995)认为婚姻质量较高的父母会对儿童表现出更多的接纳态度、情感和行为,对儿童的需要也更加敏感,从而使得亲子之间产生安全的依恋关系。但处于紧张、冲突婚姻关系中的父母,则会把更多的注意力集中在双方的争吵和情绪化行为上,很少去关注儿童的需要,使得儿童对父母产生疏离和不信任,引起亲子关系的紧张。补偿假设(Easterbrooks&Emde,1988;Erel &Burman,1995)则认为婚姻关系与亲子关系之间是一种负相关。在充满压力和矛盾的婚姻关系中,夫妻双方无法获得情感上的亲密和心理上的满足。因此,父母会转而从亲子关系中寻求补偿,双方对孩子会倾注更多心血,力求与孩子保持亲密的关系。此外,当两人世界变成三人世界后,孩子会牵扯夫妻更多的时间和精力,孩子有可能成为婚姻关系中的一个障碍,所以良好的婚姻关系可能会排斥亲密的亲子关系。两种理论假设虽然都对婚姻关系与亲子关系之间的作用机制做出了解释,但元分析和理论综述均表明,溢出假设获得了更多实证研究的支持,而支持补偿假设的证据则寥寥无几(Erel &Burman,1995;Zimet &Jacob,2001)。这说明溢出假设更合理,经历不幸婚姻关系的父母们更容易对孩子表现出冷漠和情绪化的行为,造成亲子关系的恶化,而非转而寻求亲子间的亲近。

溢出假设认为从婚姻关系到亲子关系,家庭社会化是其重要的“溢出”途径。父母的抚养态度和行为是家庭社会化的重要形式,首先受到了研究者关注。研究者发现,经历低质量婚姻关系的父母,在抚养孩子的过程中,更容易表现出不一致的抚养行为和不当的处理方式,孩子的抚养问题会成为父母冲突频发的话题(Chang,Lansford,Schwartz,&Farver,2004;Erel &Burman,1995;Stroud,Durbin,Wilson,&Mendelsohn,2011)。一方面,婚姻关系的紧张会导致夫妻双方中止关于孩子抚养问题的沟通交流。另一方面,处于婚姻冲突中的父母一方,可能会因另一方的在场而表现出与自己固有抚养态度相反的行为,这种行为虽然达到了对抗另一方的目的,但也会使儿童无所适从(Erel &Burman,1995)。可见,父母会把婚姻关系中的矛盾和冲突带入到孩子的抚养过程中,进而影响到亲子关系。然而,除了抚养态度和行为,父母在家庭中的情绪表达、对儿童的情绪训练和教导等情绪社会化行为也被认为是儿童社会化的重要途径,其影响力不亚于养育行为(Denham &Burton,2003;梁宗保,张光珍,陈会昌,张萍,2012)。父母情绪社会化行为是指父母在社会化过程中表现出的情绪相关行为(Eisenberg,Cuberland,&Spinrad,1998)。父母的情绪社会化行为可能也是婚姻关系影响亲子关系的一条重要途径。经历忠诚、和谐婚姻关系的父母,更愿意以支持性的方式对待儿童的消极情绪,在家庭中也更多表达积极的情绪,而经历矛盾、冲突婚姻关系的父母,更倾向于以非支持性的方式应对儿童的消极情绪,时常以消极的情绪来面对家人(Wong,McElwain,&Halberstadt,2009)。因此,情绪社会化行为是夫妻婚姻关系和谐与否的晴雨表,和谐的婚姻关系能够营造出积极的家庭情绪氛围,而纷争的婚姻关系总是与紧张的家庭情绪氛围相伴。良好的家庭情绪氛围有利于形成安全、亲密的亲子关系,而紧张的家庭情绪氛围则会导致儿童的不安全感,进而引起亲子关系的疏远和紧张(Davies &Woitach,2008;Grych &Fincham,2001)。

从实证研究来看,早期的研究大多都用社会学习理论来解释婚姻关系对亲子关系的直接影响。社会学习理论认为儿童会以父母在婚姻中的交往行为作为榜样,把习得的行为带入到亲子交往或家庭之外的交往中,从而引发亲子冲突或同伴冲突(Easterbrooks &Emde,1988)。例如,Frosch及其同事(Frosch,Mangelsdorf,&McHale,2000)的研究发现,儿童6个月时父母在家庭游戏中的敌对行为越多,三年后亲子依恋关系的安全性越低,而父母积极的婚姻交往能够预测三年后安全的父子依恋关系。Shek (1998,2000)在中国香港进行的研究也发现了类似的结果,父母高质量的婚姻关系,不但与当前高质量的亲子关系相关,而且也能预测两年后高质量的亲子关系。

近年来的研究则更加关注婚姻关系作用于亲子关系的中介机制,父母养育行为或卷入行为成为研究者重点关注的中介变量。有研究表明,父亲和母亲报告的婚姻敌对程度越高,其亲子交往过程中的敌对行为也越严重,这种恶化的亲子关系又导致儿童出现更多的内隐问题行为(Low &Stocker,2005)。Chang 等人(Chang et al.,2004)在中国文化背景中进行的研究发现,父母的婚姻质量越低,越容易对儿童采用严厉的养育方式,进而导致儿童出现更多的攻击、违纪等外显问题。此外,有研究者对5~11岁儿童的研究发现,无论是在即时预测关系还是长期预测关系中,严厉的抚养行为和亲子冲突都在婚姻冲突与儿童问题行为之间起着中介作用(Gerard et al.,2006)。婚姻关系不但能影响夫妻一方的抚养行为,而且还会影响夫妻共同的抚养行为(co-parenting behavior);婚姻质量较高的父母,对儿童敏感、热情,而婚姻质量不佳的父母,则对儿童表现出更多的敌对行为,对女孩尤其苛刻(Stroud et al.,2011)。可见,父母的抚养行为是婚姻关系影响亲子关系的一条重要通路。

然而,相对于父母之间或者其中一方前后矛盾的抚养行为来说,从不良婚姻关系中宣泄出来的愤怒、冷漠等消极情绪对亲子关系带来的伤害更为直接,破坏性更强。因为消极情绪的表达会造成家庭情绪氛围紧张,直接威胁到儿童的依恋安全感(Cummings,Schermerhorn,Davies,Goeke-Morey,&Cummings,2006;Davies &Cummings,1994)。所以,父母的情绪表达可能也是婚姻关系“外溢”到亲子关系中一条路径。从实证研究来看,已有研究者开始关注到父母情绪表达在婚姻关系质量与父母共同抚养行为之间所起的调节作用,即父母积极的情绪表达可以抵消不良婚姻关系对共同抚养行为产生的负面作用,而父母消极情绪表达的调节作用则不明显(Kolak &Volling,2007)。但父母在家庭中的情绪表达在婚姻关系与亲子关系之间所起的作用未得到应有的重视,因此,需要新的研究来证实。

综上所述,尽管已有相关理论和实证研究来阐释父母婚姻关系对亲子关系的作用机制,但现有研究在研究视角的选择,父母婚姻关系的综合考量,儿童发展阶段的选择以及文化特殊性的考虑等方面还需要更深入地探讨和分析。首先,现有研究很少从家庭情绪社会化的视角去考虑婚姻关系作用于亲子关系的问题。从婚姻生活中“溢出”的可能不仅仅是抚养态度和行为,毕竟孩子的抚养问题只是婚姻生活的一部分,情绪的表达或宣泄可能也是婚姻生活中溢出的重要介质。其次,现有的研究更多关注了父母婚姻关系中的冲突、敌对等消极方面对亲子关系的影响(Davies &Cummings,1994;Zimet&Jacob,2001),而对婚姻关系中的相互支持、情感抚慰等积极方面未给予足够的重视。正常的婚姻关系中既有积极的一面也有消极的一面,充满冲突和敌对,甚至走向破裂的婚姻毕竟是少数。因此,综合考虑婚姻关系的适应状况与亲子关系之间的作用机制,更能够反映出正常婚姻生活在儿童社会情绪发展中的作用。再则,已有研究更多关注了婚姻关系对年长儿童发展结果的影响,尤其是童年中晚期及成年子女(Gerard et al.,2006;Riggio &Valenzuela,2011;Shelton &Harold,2007;Vandervalk,Spruijt,De Goede,Meeus,&Maas,2004),而对年幼儿童关注较少。虽然年长儿童的父母经历婚姻的时间更长,婚姻出现问题的可能性更大,但年幼儿童的父母正经历着婚姻的磨合过程,婚姻关系的美满与否将会影响亲子关系的建立,因此父母婚姻关系对年幼儿童的社会情绪发展的影响也应给予足够关注。此外,父母的婚姻关系质量与其亲子关系的关系是否会因儿童的性别不同而不同,这也是本研究所关心的一个问题。一般来讲,女孩对父母的婚姻关系更加敏感,男孩的敏感性相对较低。最后,现有关于父母婚姻关系与儿童社会情绪发展的研究绝大多数建立在西方文化背景中,而在中国文化背景中开展的研究屈指可数(Chang et al.,2004;Shek,1998,2000)。在婚姻关系与儿童发展关系的认识上,东西方文化存在着巨大差异。西方社会认为夫妻婚姻关系与亲子关系同等重要,而中国社会则普遍认为为人父母以后,夫妻关系要让位于亲子关系(Lu &Lin,1998;Rothbaum,Morelli,Pott,&Liu-Constant,2000;Hsu,1985)。因此,在中国家庭中,父母婚姻关系作用于亲子关系的方式可能不同于西方社会。婚姻关系与儿童社会情绪发展的理论是否具有文化普适性,更加需要来自东方文化代表的中国社会的研究证据支持。另外,目前国内缺乏长期的追踪研究来揭示父母婚姻关系与亲子关系以及儿童社会情绪发展之间的复杂作用关系。

鉴于此,本研究基于溢出理论假设,采用 3年追踪设计(以第一年的父母婚姻质量为预测变量,第一年的亲子关系为控制变量,第二年的父母情绪表达为中介变量,第三年的亲子关系为结果变量),探讨父母婚姻关系质量、情绪表达与亲子关系之间动态作用关系。我们假设:在控制了早期的亲子亲密性后,父母婚姻质量会通过其积极情绪表达,增加亲子之间的亲密性,减少冲突性,同时会通过其消极情绪表达,减少亲子之间的亲密性,增加冲突性。父母婚姻关系质量通过其情绪表达,对亲子关系的影响会因儿童性别的不同而不同。与以往基于溢出假设的研究相比,本研究在研究视角的选择上更具新颖性,即从情绪社会化的视角来探索夫妻在家庭中的情绪表达是否也是婚姻关系影响亲子关系的一种溢出途径。此外,本研究采用了较长时间的追踪设计,相对于横断或短期追踪研究,在结果可靠性上更具优势。

我国目前正处于社会经济文化深刻变革的转型期,传统的家庭价值观受到强烈冲击,逐年攀升的离婚率已经引起了学术界和社会的广泛关注(中国青年工作蓝皮书,2012)。婚姻不仅关系到家庭稳定与社会和谐,更关系到儿童的心理健康发展。因此,当前关注婚姻关系与亲子关系的作用机制具有重要的理论和现实意义。

2 研究方法

2.1 被试

采用随机整群抽样的方法从某市6所幼儿园选取了541名小班儿童作为最初被试,经征求父母意见,有474名儿童(M

=50.92月,SD

=4.21月)及其父母、主班教师同意参加研究,其中男孩 264名,女孩210名。家庭人均月收入介于500 ~ 50000元之间(M

=2000元)。母亲受教育程度大专以上占45%,其中15人未报告受教育程度,父亲受教育程度大专以上占49%,其中23人未报告受教育程度。由于本研究关注的是完整家庭的婚姻关系,因此在对回收的 474份问卷进行统计分析时,剔除了离异、婚姻破裂分居、或未报告婚姻状况家庭的数据(其中包括3个离异家庭,1个婚姻破裂而分居家庭,16个未报告婚姻状况的家庭),最终的有效被试为454名。由于搬家、转学等原因有部分被试在后续研究中流失。对流失被试与继续参加的被试在第一年测查的父母婚姻质量上的t

检验结果表明:第二年流失的被试与继续参加的被试在第一年父母婚姻质量上的差异不显著(t

=-0.75,p

>0.05);第三年流失被试与继续参加的被试在第一年父母婚姻质量上的差异也不显著(t

=0.56,p

>0.05)。第三年流失的被试与继续参加的被试在第二年父亲积极情绪表达(t

=1.85,p

>0.05)、消极情绪表达(t

=0.04,p

>0.05),以及母亲积极情绪表达(t

=1.68,p

>0.05)、消极情绪表达(t

=-0.09,p

>0.05)上均不存在显著差异,说明本研究的样本流失是随机的,不会造成研究结果的偏差。2.2 研究工具

夫妻适应量表

。采用夫妻适应量表(The dyadic adjustment scale,DAS) (Spanier,1976)来测查父母的婚姻质量,主要测查了夫妻婚姻的一致性(“您与您爱人在家庭经济问题的一致性程度。”)、凝聚力(“你信任你爱人吗?”)、满意度(“心平气和地讨论某件事情。”)以及亲密情感(“你亲吻你爱人吗?”)等四个方面。该量表共有32个题目,绝大部分题目采用Likert式6点记分,有两个关于夫妻亲密关系的题目采用了是否记分法(迫选法),一个描述夫妻婚姻总体满意度的题目采用了7点记分。该量表在以往大多数的研究中均采用量表总分来衡量夫妻之间的婚姻质量,总分越高表示夫妻之间的婚姻质量越高(Berns,Jacobson,&Gottman,1999;Shek,1998,2000)。因此,本研究也以总分作为父母婚姻质量的指标。Chang等人(Chang et al.,2004)和Shek(Shek,1998,2000)使用该量表在中国被试群体中进行的一系列研究均表明夫妻适应量表具有较好的信效度。因此,本研究无需再对该问卷的效度进行检验。在本研究中,父亲和母亲分别报告了各自知觉到的婚姻质量,父亲问卷和母亲问卷的Cronbachα

系数分别为0.90和0.80,说明该问卷具有良好的信度。由于婚姻关系涉及到夫妻双方,如果单独采用任何一方报告的婚姻状况都可能存在偏差,所以本研究采用了夫妻双方分别报告的方式。父母分别报告的婚姻质量的相关系数为 0.53 (p

<0.001),说明父母分别知觉到的婚姻关系质量一致性程度较高,因此在后续的统计分析中把父母分别报告的婚姻关系质量的分数进行了合并。父母情绪表达问卷

。采用家庭自我表达问卷(Self-Expressiveness in the Family Questionnaire)(Halberstadt,Parke,Cassidy,Stifter,&Fox,1995)来分别测查父母在家庭中的情绪表达。该问卷分积极情绪表达(“赞扬家人做的出色的事情。”)和消极情绪表达(“因家里遇到困难而指责家人。”)两个维度,采用 Likert式 9点记分,由儿童的父母分别报告。梁宗保等人(2012)在中国被试群体中对该问卷进行了修订,其结果表明信效度较好。本研究使用了梁宗保等人修订的版本,其父亲问卷和母亲问卷中积极情绪表达和消极情绪表达的 Cronbachα

系数分别为:0.93、0.86、0.93、0.84。可见,该量表在本研究中具有良好的信度。亲子关系量表

。采用Pianta (1992)编制的亲子关系量表(Child-Parent Relationship Scale)来测查亲子关系。该量表分亲密性(“我和孩子之间的关系亲密而且感情深厚。”)、冲突性(“孩子在受到惩罚之后会一直生气或产生抵触情绪。”)与依赖性(“孩子过于依赖我。”)三个维度,采用 Likert式 5点记分,共有26个项目,由儿童的父母分别进行报告。张晓等人(张晓,陈会昌,张桂芳,2008)在中国被试群体中对该问卷进行了修订和使用,其结果表明除依赖性维度信度较低以外,亲密性和冲突性的信效度均较高。本研究沿用了张晓等人的版本,只采用了亲密性和冲突性两个维度,故无需再去验证问卷的结构效度。父亲问卷与母亲问卷中的亲密性、冲突性两个维度的Cronbachα

系数分别为:0.80、0.88、0.79、0.85,说明该问卷的信度较好。2.3 研究程序

第一,研究者通过被试所在地的妇幼保健机构随机选取了6所幼儿园,通过向家长发放知情同意书,确定同意参加的被试人数。第二,对承担测查任务的心理学研究生进行了相关培训。第三,组织施测。分别于2010年4月,2011年4月,2012年4月收集了父母婚姻质量和亲子关系的数据,父母情绪表达的数据仅收集到了后两年的。在进行测试的过程中,主试和班主任教师利用家长接送孩子的时间,向家长说明问卷填写注意事项,要求家长在一个星期内填写完问卷,并用信封密封后交到主班教师处,由主试统一收回。参加测试的儿童在每次测查完成后都会获得一份精美的粘贴画。

2.4 数据管理与统计分析

采用SPSS 16.0 for Windows统计软件进行了数据录入与整理,用 M-plus 7.0软件进行路径分析。主要使用了相关分析、路径分析等统计方法。

3 研究结果

3.1 各变量描述统计及相关分析结果

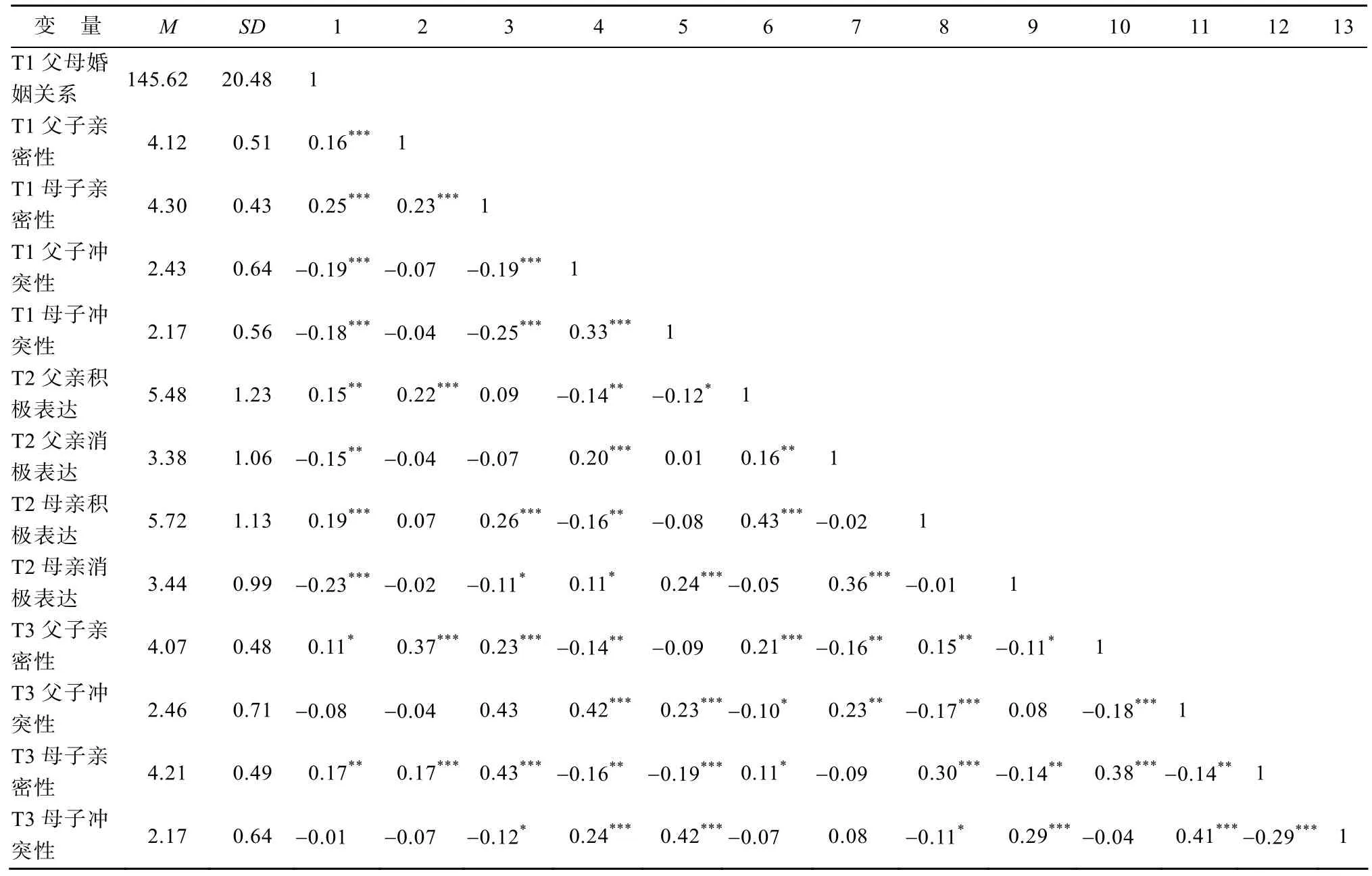

各变量的描述统计结果见表1。表1的结果表明,T1父母婚姻关系质量分别与T1父子亲密性、T1母子亲密性显著正相关,而与T1父子冲突性、T1母子冲突性显著负相关。T1父母婚姻关系质量分别与T2父亲、母亲积极情绪表达显著正相关,而与T2父亲、母亲消极情绪表达显著负相关。T1父母婚姻关系质量分别与T3父子亲密性、母子亲密性显著正相关。此外,T2父亲积极情绪表达与 T3父子亲密性显著正相关,而与 T3父子冲突性显著负相关。T2父亲消极情绪表达与T3父子亲密性显著负相关,而与T3父子冲突性显著正相关。T2母亲积极情绪表达与 T3母子亲密性显著正相关,而与T3母子冲突性则显著负相关。T2母亲消极情绪表达与T3母子亲密性显著负相关,而与T3母子冲突性则显著正相关。

表1 各变量的描述统计及相关分析结果

由相关分析的结果可知,第一年父母婚姻关系质量、第二年的父亲积极、消极情绪表达以及第三年父子亲密性之间均存在着显著的相关关系,这可能预示着四者之间存在着中介关系。类似地,第一年父母婚姻关系质量、第二年的母亲积极、消极情绪表达和第三年的母子亲密性也存在着显著相关关系,说明四者间可能存在着中介关系。

本研究虽然收集了3年的父母婚姻质量和亲子关系数据,但只收集了后两年的父母情绪表达数据,导致在数据分析过程中无法控制变量在3年中的稳定性。因此,我们通过相关分析来检验变量之间的相对稳定性。相关分析的结果表明,第一年父母婚姻质量与第二年、第三年父母婚姻质量的相关系数分别为0.49 (p

<0.001),0.39 (p

<0.001),第二年与第三年的父母婚姻关系质量的相关系数为 0.52(p

<0.001)。第二年父亲积极情绪表达与第三年父亲积极情绪表达的相关为 0.35 (p

<0.001),第二年父亲消极情绪表达与第三年父亲消极情绪表达的相关为0.42 (p

<0.001)。第二年母亲积极情绪表达与第三年母亲积极情绪表达的相关为 0.54 (p

<0.001),第二年母亲消极情绪表达与第三年母亲消极情绪表达的相关为0.50 (p

<0.001)。第一年父子亲密性与第二年、第三年父子亲密性的相关分别为 0.38(p

<0.001),0.37 (p

<0.001)。第二年父子亲密性与第三年父子亲密性的相关为0.46 (p

<0.001)。第一年父子冲突性与第二年、第三年父子冲突性的相关分别为0.47 (p

<0.001),0.42 (p

<0.001),第二年父子冲突性与第三年父子冲突性的相关为0.45 (p

<0.001)。第一年母子亲密性与第二年、第三年母子亲密性的相关分别为0.48 (p

<0.001),0.43 (p

<0.001),第二年母子亲密性与第三年母子亲密性的相关为 0.46(p

<0.001)。第一年母子冲突性与第二年、第三年母子冲突性的相关分别为 0.52 (p

<0.001),0.42(p

<0.001),第二年母子冲突性与第三年母子冲突性的相关为0.47 (p

<0.001)。由此可见,父母婚姻关系质量、父子关系和母子关系以及父亲情绪表达、母亲情绪表达在三年或两年间的相关系数均较高,具有较好的相对稳定性。

3.2 父母情绪表达的中介作用分析

由于婚姻关系质量、情绪表达与亲子关系均由父母分别报告,所以为避免可能存在的共同方法偏差问题,进行中介作用分析之前,我们分别采用Harman单因素检验与分离第一公因子的方法进行了共同方法偏差的检验(Podsakoff,MacKenzie,Lee,&Podsakoff,2003;周浩,龙立荣,2004)。Harman单因素检验结果表明,母亲报告的婚姻关系、积极情绪表达及母子亲密性题目的单因素模型拟合指数为:χ=10114.06,df

=2015,RMSEA=0.16,NFI=0.33,NNFI=0.35,CFI=0.37,GFI=0.38;母亲报告的婚姻关系、消极情绪表达以及母子冲突性题目的模型拟合指数为:χ=9141.43,df

=1769,RMSEA=0.13,NFI=0.32,NNFI=0.34,CFI=0.36,GFI=0.46。同理,父亲报告的相应题目的单因素模型拟合指数分别为:χ=10755.55,df

=2015,RMSEA=0.16,NFI=0.28,NNFI=0.30,CFI=0.32,GFI=0.37;χ=9955.08,df

=1769,RMSEA=0.15,NFI=0.28,NNFI=0.30,CFI=0.32,GFI=0.42。四个模型的各项拟合指标均较差,表明父母分表报告的预测变量和结果变量的题目无法抽取出一个公共因子。此外,分离第一公因子方法的检验结果表明,在控制了母亲报告的婚姻关系与积极情绪表达题目的第一未旋转因子后,母亲报告的婚姻关系与积极情绪表达的偏相关系数非常显著(r

=-0.65,p

<0.001)。同理,母亲报告的婚姻关系与消极情绪表达的偏相关系数(r

=0.33,p

<0.001),积极情绪表达与母子亲密性(r

=-0.65,p

<0.001)、母子冲突性(r

=0.83,p

<0.001)的偏相关系数,消极情绪表达与母子亲密性(r

=0.82,p

<0.001)、母子冲突性(r

=-0.90,p

<0.001)的偏相关系数均非常显著。父亲报告的婚姻关系与积极情绪表达(r

=0.12,p

<0.05)、消极情绪表达(r

=-0.14,p

<0.05)的偏相关系数,积极情绪表达与父子亲密性(r

=0.27,p

<0.001)、冲突性(r

=-0.16,p

<0.01)的偏相关系数,消极情绪表达与父子亲密性(r

=0.72,p

<0.001)、冲突性(r

=-0.89,p

<0.001)的偏相关系数均非常显著。可见,两种共同方法偏差的检验结果都说明父母分别报告的婚姻关系、家庭情绪表达以及亲子关系之间不存在较严重的共同方法偏差。要进行中介作用分析,首先预测变量与结果变量之间要显著相关;其次,预测变量要与中介变量显著相关,中介变量要与结果变量显著相关。此外,在控制了中介变量后,预测变量对结果变量的主效应减小或消失(温忠麟,张雷,侯杰泰,刘红云,2004)。

由相关分析的结果可知(见表1),第一年测查的父母婚姻关系质量与第三年测查的父子亲密性之间具有显著的相关关系。另外,第二年测查的父亲积极、消极情绪表达分别与第一年测查的父母婚姻质量,以及第三年测查的父子亲密性均显著相关。因此,我们认为父亲的积极、消极情绪表达可能在父母婚姻关系质量与父子亲密性之间起着中介作用,但第一年的父母婚姻质量与父子冲突性相关不显著,因此无需再进行父亲情绪表达在二者之间的中介作用分析。

我们以T1父母婚姻关系质量为预测变量,以T1父子亲密性作为控制变量,分别以 T2父亲积极、消极情绪表达,以及 T2母亲的积极、消极为中介变量,以 T3父子亲密性为结果变量构建了理论模型(图1)。考虑到母亲的情绪表达可能也会对父子亲密性产生影响,因此在模型中把 T2母亲的情绪表达也作为中介变量,这样既可以考察对父子亲密性的影响,也可以同时作为控制变量,单独考察父亲情绪表达的独立中介作用。

用路径分析方法对图1中的模型进行了验证。如图1所示,在控制了T1父子亲密性后,T1父母婚姻关系质量对T3父子亲密性的直接预测作用不显著,T2父亲情绪表达在T1父母婚姻质量与T3父子亲密性之间起着完全中介作用(从T1父母婚姻关系质量到T2父亲积极、消极情绪表达的路径系数,再到 T3父子亲密性的路径系数均显著)。虽然从 T1父母婚姻关系质量到T2母亲积极、消极情绪表达的路径系数显著,但 T2母亲积极、消极情绪表达到 T3父子关系的两条路径系数不显著。因此,对T2母亲积极情绪、消极情绪表达进行了单个中介作用(specific indirect)显著性的检验,结果表明 T2母亲积极、消极情绪表达的中介作用不显著(β

=0.003,t

=0.31,p

>0.05;β

=0.018,t

=1.33,p

>0.05)。此外,T1父母婚姻关系质量与T1父子亲密性之间显著正相关。总之,图1的结果说明,在控制了T1父子亲密性后,即使在考虑了T2母亲情绪表达对T3父子亲密关系影响的前提下,T2父亲积极、消极情绪表达在T1父母婚姻关系质量与T3父子亲密性之间仍然起着完全中介作用。

图1 父母情绪表达在父母婚姻质量与父子亲密性之间的中介模型

同样,我们对图2中的模型进行了路径分析。如图2所示,T2母亲的积极情绪表达在T1父母婚姻关系质量与T3母子亲密性之间具有完全中介作用(从 T1父母婚姻质量到 T2母亲积极情绪表达,再到T3母子亲密性的路径系数均显著)。虽然从T1父母婚姻关系质量到T2母亲消极情绪表达的路径系数显著,但从T2母亲消极情绪表达到T3母子亲密性的路径系数不显著。同样,虽然从 T1父母婚姻关系质量到T2父亲积极、消极情绪表达的路径系数显著,但是T2父亲积极、消极情绪表达到T3母子亲密性的路径系数不显著,因此我们对这三条路径分别进行了个别中介作用的检验,其结果表明T2 母亲消极情绪表达(β

=0.017,t

=1.42,p

>0.05)、T2父亲积极情绪表达(β

=-0.002,t

=-0.32,p

>0.05)以及 T2父亲消极情绪表达(β

=0.003,t

=0.45,p

>0.05)的中介作用均不存在。此外,T1父母婚姻关系质量与T1母子亲密性显著正相关。

图2 父母情绪表达在父母婚姻质量与母子亲密性之间的中介模型χ2=25.65,df=7,RMSEA=0.04,CFI=0.94,SRMR=0.05

模型分析的结果表明,在控制了 T1母子亲密性后,即使在考虑了T2父亲情绪表达对T3母子关系影响的前提下,T1父母婚姻关系质量对T3母子亲密性的影响是完全通过T2母亲积极情绪表达来实现。

考虑到父母婚姻关系质量对其亲子关系的影响可能存在着性别差异,即对父子和父女亲密性,以及对母子和母女亲密性的影响可能不同。我们进行了儿童性别的多组比较。首先,根据图1中的模型,建立男孩模型和女孩模型,并设定男孩模型和女孩模型进行自由估计(即基准模型),其次,设定男孩模型和女孩模型中的路径系数恒等(即设定GAMA系数和 BETA系数相等),然后进行模型估计。最后,比较恒等模型与基准模型的 χ变化,即Δχ,如果 Δχ显著,则表明男孩和女孩模型有显著差异,说明父母婚姻关系通过其情绪表达对男孩和女孩的亲子亲密性影响不同,如果 Δχ不显著,则说明这种影响对男孩和女孩的亲子亲密性无差异。

多组比较的分析结果表明,相对于基准模型,限定父子亲密性和父女亲密性两个模型的路径系数恒等后,Δχ=58.43?43.87=14.56,Δdf

=24?14=10,p

>0.05,这个结果说明,婚姻关系通过父亲情绪表达对其父子亲密性和父女亲密性的影响没有显著差异。相对于基准模型,限定母子亲密性和母女亲密性的路径系数恒等后,Δχ=49.18?37.03=12.15,Δdf

=24?14=10,p

>0.05,说明婚姻关系通过母亲情绪表达对其母子亲密性和母女亲密性的影响没有显著差异。4 讨论

4.1 父母婚姻关系与亲子关系

本研究的结果表明,父母经历较高质量的婚姻关系,则儿童与父母之间更容易保持亲密的亲子关系,但父母婚姻关系质量的高低与亲子之间的冲突程度没有明显的相关关系。回归分析的结果表明(该结果在结果部分并未呈现,因本研究的重点是在探讨婚姻质量、父母情绪表达与亲子关系三者之间的中介机制,相关分析的结果就可以直接决定是否进行中介作用分析),第一年测查的父母婚姻关系质量能够显著正向地预测父子亲密性(β

=0.11,t

=2.11,p

<0.05)和母子亲密性(β

=0.16,t

=3.15,p

<0.01),而对父子冲突性和母子冲突性的预测均不显著。这说明学前初期的父母婚姻质量对学前晚期的父子关系和母子关系的亲密程度有明显的预测作用。前人的研究也发现,早期经历更多婚姻冲突和矛盾的父母,其后无法与孩子建立良好的亲子关系或依恋关系。如,Owen和Cox (1997)通过追踪研究发现,在孩子出生之前就经历长时间婚姻冲突的父母,很难与其一岁多的孩子建立安全的依恋关系。也有研究考察了儿童6个月时,父母在婚姻生活中的互动行为与三年以后亲子依恋的关系,结果发现父母在婚姻生活中的敌对行为越多,其三年以后与孩子的依恋安全性程度越低(Frosch et al.,2000)。可见,无论是在为人父母之前的婚姻冲突,还是为人父母之后的婚姻敌对,都会影响到亲子之间的依恋关系。更有早期的研究发现,相对于离异的母亲,婚姻满意度较高的母亲,其在与孩子的互动过程中表现出更多的积极关注行为,亲子之间的交往更为融洽(Richard,Forehand,Atkeson,&Lopez,1982)。Shek (1998)的研究也发现,婚姻质量较高的父母,总是能够与孩子建立高质量的亲子关系,在亲子交往中对孩子的控制和要求相对较少。这些早期研究均表明,高质量的婚姻关系能够带来良好的亲子关系,而低质量的婚姻则对亲子关系不利。

虽然本研究考察的是学前阶段的父母婚姻关系与亲子关系间的关系,但研究结果与前人对年长儿童的研究结果一致。通过文献分析,我们不难发现,对于婚姻关系与亲子关系之间直接作用的研究绝大多数都是上世纪八九十年代进行的,早期的研究很少去探索婚姻关系与亲子关系之间的中间作用机制。近年来,随着理论的延伸与研究方法的突破,当前的研究重点是探讨婚姻关系作用于亲子关系的中介机制,大多数研究结果均表明婚姻关系完全通过父母养育行为或态度作用于亲子关系(Chang et al.,2004;Low &Stocker,2005;Stroud et al.,2011)。这说明早期研究所发现的婚姻关系直接作用于亲子关系的结论可能并不完全正确,加入中介变量后,二者之间本来显著的相关关系或预测关系可能会消失。因此,本研究中相关或回归分析的结果虽然表明父母婚姻关系质量与父子或母子关系的亲密性相关,但二者的直接作用关系是否真正存在,还需要中介效应的检验。如果加入中介变量后,原本显著的相关关系变得不显著,那么说明这种直接关系可能是有条件的,而并非真正存在。

4.2 父母情绪表达的中介作用

从路径分析的结果来看,无论是在父子关系还是母子关系模型中,在控制第一年的父子亲密性或母子亲密性,以第二年的父母情绪表达作为中介变量后,原本显著的婚姻关系质量与亲子亲密性的回归系数也变得不显著了,这说明父亲的积极、消极情绪表达和母亲的积极情绪表达在夫妻婚姻关系质量与亲子亲密性之间起着完全中介作用。具体而言,夫妻双方共同知觉到的婚姻质量越高,即父母在学前初期的婚姻关系中的凝聚力越高,处理婚姻问题的一致程度越高,相互给予的情感抚慰越多,双方对婚姻关系的满意程度越高,则父亲在学前中期的家庭生活中表达的积极情绪越多,消极情绪越少,进而促进学前晚期父子关系的亲密性。即使在控制了早期的父子亲密性,以及考虑了母亲情绪表达对父子亲密性的作用后,父亲的情绪表达仍然在夫妻婚姻关系与父子亲密性之间起着完全中介作用,这说明母亲情绪表达对父子亲密性的影响不明显。

同样,即使在控制了早期的母子亲密性,同时考虑了父亲情绪表达对母子亲密性的影响作用之外,母亲的积极情绪表达在夫妻婚姻关系与母子亲密性之间起着完全中介作用。即夫妻双方在学前初期感受到的婚姻质量越高,母亲在第二年的家庭生活中也会表达更多的积极情绪,进而促进第三年母子之间的亲密性。本研究的结果表明,父母在家庭中的情绪表达是婚姻关系影响亲子关系的又一重要途径,夫妻婚姻关系质量对父子亲密性和母子亲密性的影响模式基本相同。

从宏观的家庭系统理论来看,婚姻系统与亲子系统之间并非是简单的直接作用关系,也并非仅通过抚养态度和行为这一路径而相互影响(Cox &Paley,1997,2003)。家庭的情绪社会化可能也是婚姻子系统影响亲子子系统的一条重要途径,因为在安全、融洽的情绪氛围中,亲子之间更容易形成积极、安全的依恋关系(Davies &Woitach,2008)。从微观的情绪安全假设与溢出假设来看,父母婚姻关系的紧张,首先会引起父母的消极情绪,尤其是父亲消极情绪的表露和儿童的情绪不安全感,其次才会造成不良亲子关系,进而导致儿童适应不良。一些相关研究也从不同侧面支持了本研究结果的合理性。Wong及其同事(Wong et al.,2009)发现父亲和母亲对儿童消极情绪所持有的接纳信念越强,其面对儿童消极情绪时的非支持性反应越少,父母自我报告的婚姻冲突和矛盾越多,其在家庭中的消极情绪表达越多。这说明低质量的婚姻关系总是伴随着消极情绪的表达,而消极情绪的表达又会营造出紧张的家庭情绪氛围,进而导致儿童的情绪安全感降低,排斥与父母保持亲密的关系(Davies &Cummings,1994)。父母在婚姻生活中的紧张气氛可能会传递到亲子关系中,从而引起亲子关系的紧张,研究表明父母在经历婚姻紧张之后,母亲和父亲在与孩子的日常交往中也会带有紧张气氛(Almeida,Wethington,&Chandler,1999)。因此,婚姻关系的好坏会直接影响到父母在家庭中的情绪社会化行为,或者会把婚姻关系中的紧张气氛带入到亲子交往的过程中,而这种不良的情绪氛围又会破坏亲子之间的关系。

此外,另一些间接的研究结果说明可能存在着情绪社会化这一通路。有研究发现母亲的情绪表达在婚姻满意度与儿童的兄弟姐妹之间的敌对关系之间起着中介作用,即母亲报告的婚姻满意度越低,其消极情绪表达也越多,则 7岁儿童兄弟姐妹间敌对或恶意的竞争关系越激烈。还有研究发现,母亲消极情绪的表达与儿童敌对或恶意的竞争关系显著相关,而母亲积极的情绪表达与亲切关怀的兄弟姐妹关系也显著相关(Stocker,Ahmed,&Stall,1997)。由此可知,婚姻子系统对兄弟姐妹子系统的影响路径之一可能是父母的情绪社会化行为。另有研究发现了父母情绪表达调节着婚姻关系对父母共同抚养行为的影响作用。积极的父母情绪表达可以在一定程度上减轻紧张婚姻关系对共同养育行为带来的消极作用(Kolak&Volling,2007)。据此,父母的情绪社会化行为很可能也是婚姻关系作用于亲子关系的一条重要通路。

本研究的结果也表明,夫妻婚姻关系质量通过其情绪表达对亲子亲密性的作用在男孩和女孩中并不存在差异。这说明夫妻婚姻关系质量通过父亲情绪表达对父子和父女亲密性的作用,以及通过母亲情绪表达对母子和母女亲密性的作用是不存在差异的,这与本研究的预期假设不一致。一般认为女孩会对父母之间的关系较为敏感,父母的婚姻关系破裂会导致女孩出现更多的适应问题,而男孩的敏感性相对较低,因父母婚姻关系破裂而导致的适应问题相对较少(Hetherington,Bridges,&Insabella,1998)。而本研究则发现父母婚姻关系对亲子关系的影响不会因儿童性别的不同而不同。这可能与研究对象的年龄段以及父母婚姻关系的状况有关。本研究关注的是学前儿童,男女孩对父母关系的敏感性可能在学前阶段的儿童中还没有表现出来。此外,本研究关注的是正常的夫妻婚姻关系,而非异常的婚姻关系(如离异、分居等),正常婚姻关系不像异常婚姻关系那样给儿童带来较大的冲击,所以性别的敏感性未出现。

4.3 本研究对家庭教育的启示

家庭是一个有机系统,各子系统之间的相互作用会造就不同的家庭功能。因此,关注婚姻子系统和亲子子系统的相互作用机制具有重要意义。本研究的结果启示我们,在家庭教育过程中,要以系统的观点去看待儿童的发展问题。家庭是一个复杂的系统,其中任何一个子系统出现问题,都会影响到整个家庭的功能。所以我们不能把儿童的发展与父母的婚姻关系割裂来看,婚姻系统出现的问题也会外溢到亲子系统。正常的婚姻生活难免会出现这样或那样的冲突和问题,但作为父母来讲,要将夫妻之间的矛盾和冲突尽量化解在婚姻系统内部,而不要将婚姻中的情绪和不满带入到亲子系统或整个家庭内部,否则会使整个家庭弥漫着压力和紧张,进而影响到其他子系统和整个家庭的功能,对儿童的成长和发展产生不利影响。

如何做到把婚姻中的矛盾化解在夫妻之间,而不向家庭其他系统蔓延是最需要父母或家庭教育实践者关注的问题。家庭内部各子系统之间的相互影响都是通过特定的路径来实现,要想使一个子系统中的问题不迁移到其他子系统,除了“封堵”必要的“泄口”之外,更重要的是去“疏导”。从婚姻关系到亲子关系,父母除了会把婚姻关系中的不满带入到日常的养育行为中之外,还可能把婚姻中的不满以情绪表达的方式发泄在亲子交往中。因此,作为父母,首先是要增进夫妻之间的交流,提高婚姻生活的质量,尽量疏导婚姻中积累的矛盾和问题,减少婚姻中的摩擦和冲突。其次要尽力地避免把婚姻中的矛盾宣泄在孩子面前,或者迁怒于孩子,让孩子来充当替罪羊的角色,即重在疏导。最后才是堵住婚姻关系向亲子关系的溢出口。

4.4 研究局限及展望

尽管本研究发现父母的情绪表达是夫妻婚姻关系作用于亲子关系的另一重要路径,但很多方面仍需进一步改进。首先,本研究主要关注了学前阶段父母婚姻关系、情绪表达与亲子之间的作用关系。虽然婚姻关系在儿童整个发展过程中都起着重要作用,但相对来讲,孩子出生前后,夫妻的婚姻生活会发生巨大的变化,如果本研究将追踪的时间向前推进到为人父母之前,那么所获得的结果将更有说服力。其次,本研究在测查方式上全部采用了父母问卷或量表报告,存在着难以克服的主观偏差问题,这需要在以后的研究中进一步改进,采用多种测查方式和信息来源以相互印证,确保客观。此外,本研究仅仅关注了父母的情绪表达,没有去关注更多的父母情绪社会化行为,这需要在今后的研究中进一步弥补。最后,由于本研究只收集了后两年父母家庭情绪表达的数据,因此,无法使用交叉滞后模型来分析三个变量之间的动态作用关系,不能严格控制变量之间的稳定性。这也需要在今后的研究中改进。

5 结论

在控制了早期父子亲密性或母子亲密性后,父母婚姻质量并不能直接预测母子亲密性或父子亲密性,而是通过父亲在家庭中的积极、消极情绪表达作用于父子亲密性,通过母亲在家庭中的积极情绪表达影响母子亲密性。夫妻的婚姻关系质量越高,则父亲或母亲在家庭中更愿意表达较多的积极情绪,抑制消极情绪的表达,从而增加各自与孩子之间的亲密关系。

Almeida,D.M.,Wethington,E.,&Chandler,A.L.(1999).Daily transmission of tensions between marital dyads and parent-child dyads.Journal of Marriage and the Family,61

(1),49–61.Berns,S.B.,Jacobson,N.S.,&Gottman,J.M.(1999).Demand-withdraw interaction in couples with a violent husband.Journal of Consulting and Clinical Psychology,67

(5),666–674.Chang,L.,Lansford,J.E.,Schwartz,D.,&Farver,J.M.(2004).Marital quality,maternal depressed affect,harsh parenting,and child externalising in Hong Kong Chinese families.International Journal of Behavioral Development,28

(4),311–318.China Youth &Children Research Center (Liu,J.Y.,&Yang,S.J.Eds.).(2012).Chinese youth work blue book:New situation and youth work study

.Peking:Guangming Daily Press.[中国青少年研究中心 (刘俊彦,杨守建).(2012).中国青年工作蓝皮书-新形势下青年群众工作研究.北京:光明日报出版社.]

Cox,M.J.,&Paley,B.(1997).Families as systems.Annual review of psychology,48

,243–267.Cox,M.J.,&Paley,B.(2003).Understanding families as systems.Current Directions in Psychological Science,12

(5),193–196.Cummings,E.M.,Schermerhorn,A.C.,Davies,P.T.,Goeke-Morey,M.C.,&Cummings,J.S.(2006).Interparental discord and child adjustment:Prospective investigations of emotional security as an explanatory mechanism.Child Development,77

(1),132–152.Davies,P.T.,&Cummings,E.M.(1994).Marital conflict and child adjustment:An emotional security hypothesis.Psychological Bulletin,116

(3),387–411.Davies,P.T.,&Cummings,E.M.(1998).Exploring children's emotional security as a mediator of the link between marital relations and child adjustment.Child Development,69

(1),124–139.Davies,P.T.,&Woitach,M.J.(2008).Children's emotional security in the interparental relationship.Current Directions in Psychological Science,17

(4),269–274.Denham,S.A.,&Burton,R.(2003).Social and emotional prevention and intervention programming for preschoolers

.New York:Kluwer Academic/Plenum Publishers.Easterbrooks,M.A.,&Emde,R.N.(1988).Marital and parent-child relationship:Role of affect in the family system.In R.A.Hinde &J.Stevenson-Hinde (Eds.),Relationships within families:Mutual influences

(pp.83–103).New York:Oxford University Press.Eisenberg,N.,Cumberland,A.,&Spinrad,T.L.(1998).Parental socialization of emotion.Psychological Inquiry,9

,241–273.Erel,O.,&Burman,B.(1995).Interrelatedness of marital relations and parent-child relations:A meta-analytic review.Psychological Bulletin,118

(1),108–132.Erel,O.,&Kissil,K.(2003).The linkage between multiple perspectives of the marital relationship and preschoolers'adjustment.Journal of Child and Family Studies,12

(4),411–423.Frosch,C.A.,Mangelsdorf,S.C.,&McHale,J.L.(2000).Marital behavior and the security of preschooler-parent attachment relationships.Journal of Family Psychology,14

(1),144–161.Gerard,J.M.,Krishnakumar,A.,&Buehler,C.(2006).Marital conflict,parent-child relations,and youth maladjustment:A longitudinal investigation of spillover effects.Journal of Family Issues,27

(7),951–975.Grych,J.H.,&Fincham,F.D.(2001).Interparental conflict and child development:Theory,research and application

.New York:Cambridge University Press.Halberstadt,A.G.,Parke,R.D.,Cassidy,J.,Stifter,C.A.,&Fox,N.A.(1995).Self-expressiveness within the family context:Psychometric support for a new measure.Psychological Assessment,7

(1),93–103.Hetherington,E.M.,Bridges,M.,&Insabella,G.M.(1998).What matters? What does not? Five perspectives on the association between marital transitions and children's adjustment.American Psychologist,53

(2),167–184.Hsu,J.(1985).The Chinese family:Relations,problems,and therapy.In W.S.Tseng &D.Wu (Eds.),Chinese culture and mental health

(pp.95–111).New York:Academic Press.Jeong,Y.J.,&Chun,Y.J.(2010).The pathways from parents'marital quality to adolescents' school adjustment in South Korea.Journal of Family Issues,31

(12),1604–1621.Kolak,A.M.,&Volling,B.L.(2007).Parental expressiveness as a moderator of coparenting and marital relationship quality.Family Relations,56

(5),467–478.Liang,Z.B.,Zhang,G.Z.,Chen,H.C.,&Zhang,P.(2012).Relations among parental meta-emotion philosophy,parental emotion expressivity,and children’s social competence.Acta Psychologica Sinica,44

(1),199–210.[梁宗保,张光珍,陈会昌,张萍.(2012).父母元情绪理念、情绪表达与儿童社会能力的关系.心理学报,44(2),199–210.]

Lindsey,E.W.,Caldera,Y.M.,&Tankersley,L.(2009).Marital conflict and the quality of young children's peer play behavior:The mediating and moderating role of parent-child emotional reciprocity and attachment security.Journal of Family Psychology,23

(2),130–145.Low,S.M.,&Stocker,C.(2005).Family functioning and children's adjustment:Associations among parents'depressed mood,marital hostility,parent-child hostility,and children's adjustment.Journal of Family Psychology,19

(3),394–403.Lu,L.,&Lin,Y.Y.(1998).Family roles and happiness in adulthood.Personality and Individual Differences,25

(2),195–207.McCoy,K.,Cummings,E.M.,&Davies,P.T.(2009).Constructive and destructive marital conflict,emotional security and children's prosocial behavior.Journal of Child Psychology and Psychiatry,50

(3),270–279.Owen,M.T.,&Cox,M.J.(1997).Marital conflict and the development of infant-parent attachment relationships.Journal of Family Psychology,11

(2),152–164.Pianta,R.C.(1992).Child-Parent Relationship Scale

.Virginia:University of Virginia.Podsakoff,P.M.,MacKenzie,S.B.,Lee,J.Y.,&Podsakoff,N.P.(2003).Common method biases in behavioral research:A critical review of the literature and recommended remedies.Journal of Applied Psychology,88

(5),879–903.Richard,K.M.,Forehand,R.,Atkeson,B.M.,&Lopez,C.(1982).An examination of the relationship of marital satisfaction and divorce with parent-child interaction.Journal of Clinical Child Psychology,11

(1),61–65.Riggio,H.R.,&Valenzuela,A.M.(2011).Parental marital conflict and divorce,parent-child relationships,and social support among Latino-American young adults.Personal Relationships,18

(3),392–409.Rothbaum,F.,Morelli,G.,Pott,M.,&Liu-Constant,Y.(2000).Immigrant-Chinese and Euro-American parents’ physical closeness with young children:Themes of family relatedness.Journal of Family Psychology,14

(3),334–348.Shek,D.T.L.(1998).Linkage between marital quality and parent-child relationship:A longitudinal study in the Chinese culture.Journal of Family Issues,19

(6),687–704.Shek,D.T.L.(2000).Parental marital quality and well-being,parent-child relational quality,and Chinese adolescent adjustment.American Journal of Family Therapy,28

(2),147–162.Shelton,K.H.,&Harold,G.T.(2007).Marital conflict and children's adjustment:The mediating and moderating role of children's coping strategies.Social Development,16

(3),497–512.Spanier,G.B.(1976).Measuring dyadic adjustment:New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads.Journal of Marriage and Family,38

,15–28.Stocker,C.,Ahmed,K.,&Stall,M.(1997).Marital satisfaction and maternal emotional expressiveness:Links with children's sibling relationships.Social Development,6

(3),373–385.Stroud,C.B.,Durbin,C.E.,Wilson,S.,&Mendelsohn,K.A.(2011).Spillover to triadic and dyadic systems in families with young children.Journal of Family Psychology,25

(6),919–930.Vandervalk,I.,Spruijt,E.,De Goede,M.,Meeus,W.,&Maas,C.(2004).Marital status,marital process,and parental resources in predicting adolescents' emotional adjustment -A multilevel analysis.Journal of Family Issues,25

(3),291–317.Wen,Z.L.,Chang,L.,Hau,K.T.,&Liu,H.Y.(2004).Testing and application of the mediating effects.Acta Psychologica Sinica,36

(5),614–620.[温忠麟,张雷,侯杰泰,刘红云.(2004).中介效应检验程序及其应用.心理学报,36(5),614–620.]

Wong,M.S.,McElwain,N.L.,&Halberstadt,A.G.(2009).Parent,family,and child characteristics:Associations with mother-and father-reported emotion socialization practices.Journal of Family Psychology,23

(4),452–463.Zhang,X.,Chen,H.C.,&Zhang,G.F.(2008).Children’s relationships with mothers and teachers:Linkages to problem behavior in their first preschool years.Acta Psychologica Sinica,40

(4),418–426.[张晓,陈会昌,张桂芳.(2008).母子关系、师生关系与儿童入园第一年的问题行为.心理学报,40(4),418–426.]

Zimet,D.M.,&Jacob,T.(2001).Influences of marital conflict on child adjustment:Review of theory and research.Clinical Child and Family Psychology Review,4

(4),319–335.Zhou,H.,&Long,L.R.(2004).Statistical remedies for common method biases.Advances in Psychological Science,12

(6),942–950.[周浩,龙立荣.(2004).共同方法偏差的统计检验与控制方法.心理科学进展,12(6),942–950.]