镀铬溶液中铜铁的快速分析

张凤芝

(大连经济技术开发区大山表面处理有限公司,辽宁 大连116600)

0 前言

镀铬溶液中铜、铁杂质的质量浓度对镀层质量有明显影响。当铜的质量浓度较高时,镀层的覆盖能力明显降低,严重时,R角部可能没有镀层。当铁的质量浓度较高时,电解液的电导率降低,分散能力恶化,电流不稳定,镀层的光亮范围缩小。因此,镀铬溶液在使用过程中需要定期检测其中铜、铁的质量浓度。特别是当镀液出现故障时,需要快速地检测出铜、铁杂质的质量浓度。目前,许多电镀厂还未能很好地掌握镀铬溶液中铜、铁的分析方法。当镀液出现故障时,需要电镀材料供应商对这些杂质进行分析。从取样到给出分析结果,需要花费较长的时间,无法满足车间快速排除镀液故障的要求。为此,参考相关文献[1]制定了铜、铁的分析方法。

1 铜的分析

1.1 分析方法

在氨性溶液(pH值为8.0~9.5)中,Cu2+与二乙基二硫代氨基甲酸钠(DDTC)反应生成黄棕色的配位物。其具有较高的吸光灵敏度,最大吸收波长为440nm。先用柠檬酸铵溶液掩蔽镀铬溶液中的Cr(III)和Fe2+等,再用DDTC光度法对Cu2+进行分析。镀液中其他组分的影响,可用空白液作参比消除。

1.2 实验试剂

柠檬酸铵溶液:称取20g柠檬酸铵溶于水中,并稀释至100mL。

氨-氯化铵缓冲溶液(pH值约为9):称取70g氯化铵溶于适量水中,加入48mL浓氨水后,稀释至1 000mL。

DDTC溶液:称取0.2g DDTC溶于水中,并稀释至100mL,贮存于棕色玻璃瓶中,放于暗处可用两星期。

铜标准溶液:准确称取622mg CuSO4·5H2O(分析纯)于1 000mL容量瓶中,加入1mL浓硫酸后,稀释至刻度并摇匀。溶液中Cu2+的质量浓度为159.2mg/L。

1.3 标准曲线的绘制

分别移取铜标准溶液0,0.3,0.6,0.9,1.0,1.2,1.5,1.8,2.0mL于9个50mL容量瓶中。依次加入柠檬酸铵溶液5mL,氨-氯化铵缓冲溶液5mL,DDTC溶液5mL,显色5min后,稀释至刻度并摇匀。用1cm比色皿,以水作为参比液,在波长为440nm处对上述各试液进行测定。吸取镀液0.02mL。以Cu2+的质量浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,结果如图1所示。

图1 铜的标准曲线

1.4 测试步骤

移取2mL镀铬溶液于100mL容量瓶中,加水至刻度并摇匀。分别移取1mL稀释液于2个50 mL容量瓶中,加水至25mL后,依次加入柠檬酸铵溶液5mL,氨-氯化铵缓冲溶液5mL。然后向其中一个容量瓶中加入DDTC溶液5mL,显色5min后,稀释至刻度并摇匀。另外一个容量瓶中不加DDTC溶液,直接稀释至刻度并摇匀,用作空白液。用1cm比色皿,以空白液作参比,在波长为440nm处测定显色液的吸光度。按下列公式计算Cu2+的质量浓度:

1.5 回收率测试

在实验室中配制镀铬溶液,采用上述方法测定Cu2+的质量浓度,结果如表1所示。实验表明:该方法具有较高的准确度,能够满足快速监控镀铬溶液中铜杂质的要求。

表1 分析结果的准确度

2 铁的分析

2.1 分析方法

在pH值为4的缓冲溶液中,Fe2+与水杨酸反应生成紫色的配位物。其最大吸收波长为540nm。在波长为540nm处以空白液作参比消除Cr(VI)的干扰。Cr(III)和Cu2+的干扰甚微,可以忽略不计。

2.2 实验试剂

水杨酸溶液:配制成质量分数为0.5%的溶液。

pH值为4的缓冲溶液:称取40g醋酸钠,量取95mL冰乙酸,加水至1 000mL。

铁标准溶液:准确称取0.288g Fe(SO4)2·7H2O(分析纯)于1 000mL容量瓶中,稀释至刻度并摇匀。溶液中Fe2+的质量浓度为0.058g/L。

2.3 标准曲线的绘制

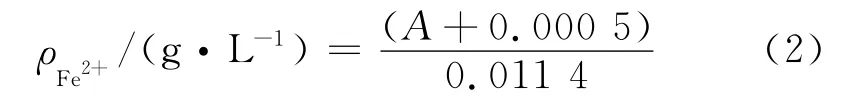

分别移取铁标准溶液0,0.3,0.6,0.9,1.2,1.5 mL于6个50mL容量瓶中。依次加入pH值为4的缓冲溶液5mL,水杨酸溶液10mL,显色5min后,稀释至刻度并摇匀。用1cm比色皿,以水作为参比液,在波长为540nm处对上述各试液进行测定。吸取镀液0.02mL。以Fe2+的质量浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,结果如图2所示。

图2 铁的标准曲线

2.4 测试步骤

移取2mL镀铬溶液于100mL容量瓶中,加水至刻度并摇匀。分别移取1mL稀释液于2个50 mL容量瓶中,加入pH值为4的缓冲溶液5mL。然后向其中一个容量瓶中加入水杨酸溶液10mL,显色5min后,稀释至刻度并摇匀。另外一个容量瓶中不加水杨酸溶液,直接稀释至刻度并摇匀,用作空白液。用1cm比色皿,以空白液作参比,在波长为540nm处测定显色液的吸光度。按下列公式计算Fe2+的质量浓度。

2.5 回收率测试

在实验室中配制镀铬溶液,采用上述方法测定Fe2+的质量浓度,结果如表2所示。实验表明:该方法具有较高的准确度,能够满足快速监控镀铬溶液中铁杂质的要求。

3 结论

采用上述两种光度法测定镀铬溶液中铜、铁杂质的质量浓度,改进了重量分析法和化学滴定法的弊端,达到了操作快捷、环保、节能的目的。上述方法的准确度较高,能够满足快速监控镀铬溶液中铜、铁杂质的要求。

表2 分析结果的准确度

[1]陈必友,李启华.工厂分析化验手册(第2版)[M].北京:化学工业出版社,2009.