“烈士池”系列故事的象征意义

孙振杰

(平顶山学院 河南 平顶山 467000)

“烈士池”是《大唐西域记》中的一则奇特故事。它的奇特首先在于它出自佛典,却将“道士”当作了故事的行动元,成为整个故事的第一行为主体。不仅如此,在后世的俗文学创作中,“烈士池”已然成了一个文学母题,衍生了许多相关故事。在《大唐西域记》成书(646年)近二百年之后,“烈士池”传说被笔记小说家纷纷化用,这其中有李复言《续玄怪录》卷1中的《杜子春》、《河东记·萧洞玄》(《太平广记》卷44所引)、《酉阳杂俎》续集卷4《贬误篇·顾玄绩》,以及《传奇·韦自东》诸篇。至明清时期的戏曲、小说创作中,“烈士池”这一母题依然屡见不鲜,譬如清代胡介祉的《广陵仙》传奇、岳端《扬州梦》传奇;《醒世恒言》卷37的《杜子春三入长安》、《绿野仙综》七十三回《守仙炉六友烧丹药》等,都是本此故事。为什么中国文学对这个意象如此青睐,历代文人想在这些基本相同的故事里传递出何种意图?或者说,这一系列“烈士池”故事的象征意义到底是什么?为了解决这些问题,我们有必要对“烈士池”故事进行一番细读。

一

《烈士池》出自《大唐西域记》卷七,是“烈士池”系列故事的源头,讲的是玄奘在域外婆罗痆斯国听闻的故事:

施鹿林东行二三里、至窣堵波,傍有涸池,周八十余步。一名救命。又谓烈士。闻诸先志曰:数百年前、有一隐士,于此池侧,结庐屏迹,博习技术,究极神理。能使瓦砾为宝,人畜异形。但未能驭风云,陪仙驾。阅考古,更求仙术。其方曰:夫神仙者、长生之术也。将欲求学,先定其志。筑建坛场,周一丈余,命一烈士、信勇昭著,执长刀,立坛隅,屏息绝言,自昏达旦。求仙者中坛而坐。手按长刀,口诵神咒,收视反听,迟明登仙,所执铦刀,变为宝剑。陵虚履空,王诸仙侣。执剑指麾,所欲皆从。无衰无老,不病不死。

是人既得仙方;行访烈士。营求旷岁,未谐心愿。彼于城中,遇见一人,悲号逐路。隐士睹其相,心甚庆悦。即而慰问。何至怨伤?曰:我以贫窭,佣力自济。其主见知,特深信用。期满五岁,当酬重赏。于是忍勤苦,忘艰辛。五年将周,一旦违失。既蒙笞辱;又无所得。以此为心,悲悼谁恤。隐士命与同游,来至草庐。以术力故,化具肴馔。已而令入池浴,服以新衣。又以五百金钱遗之曰:尽,当来求;幸无外也。自时厥后,数加重赂,潜行阴德,感激其心。烈士屡求效命,以报知己。隐士曰:我求烈士,弥历岁时。幸而会遇,奇貌应图。非有他故。愿一夕不声耳。烈士曰:死尚不辞;岂徒屏息。

于是设坛场,受仙法,依方行事。坐待日昏。昏暮之后,各司其务。隐士诵神咒。烈士按铦刀。殆将晓矣;忽发声叫。是时空中火下,烟焰云蒸。隐士疾引此人入池避难。

已而问曰:诫子无声,何以惊叫。烈士曰:受命后,至夜分,昏然若梦,变异更起。见起事主、躬来慰谢。感荷厚恩,忍不报语。彼人震怒,遂见杀害。受中阴身。顾尸叹惜。犹愿历世不言,以报厚德。遂见托生南印度大婆罗门家。乃至受胎出胎,备经苦厄。荷恩荷德,尝不出声。洎呼受业冠婚丧亲生子,每念前恩,忍而不语。宗亲威属、咸见怪异。年过六十有五;我妻谓曰:汝可言矣。若不语者;当杀汝子。我时惟念已隔生世;自顾衰老,惟此软子。因止其妻、令无杀害;遂发此声耳。隐士曰:我之过也,此魔娆耳。烈士感恩,悲事不成,愤恚而死。

免火灾难,故曰救命。感恩而死,又谓烈士池。

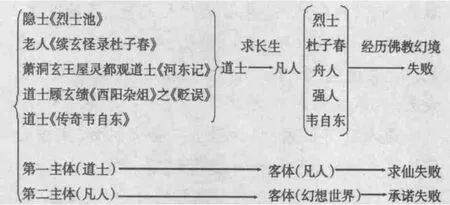

其后出现的烈士池系列故事前面已经提及,由于篇幅所限,我们不再列举故事。后出的故事除了更高的叙事艺术和更中国化的故事情节、意象及话语特征之外,故事核心并没有什么变化,讲的都是有道士特征的人为了实现自己的飞升及长生的目标,苦苦寻求护法,然而寻到之后,又因为护法守信不成,终不能如愿的求仙失败历程。在这一系列故事的内部,存在着让人费解的逻辑和矛盾。为了更好地理解故事中的矛盾,我们将烈士池系列故事的基本叙述要素列举如下①:

通过上面的图示我们可以看到,在这一系列故事中,有两个基本线索,一条是道士求长生而寻找烈士守护,但最终失败;另一条是烈士幻游,经历诸多诱惑,但最终无法谨守承诺,禁声失败。在这两条线索中,烈士失败是道士施法失败的前提,两条线索最终在“失败”上实现交织。故事中有两个行为主体,分别是以“道士”形象的第一主体和“烈士”形象的第二主体。其中,第二主体在整个情节中又充当着第一主体的行为客体。这种双线结构并不难理解,真正难解的是这种结构中两种截然不同的宗教观念——“道教”的故事框架和“佛教”的故事主体,其中故事框架的道教属性在故事中表现得较为明显。首先,从发生学意义上看,整个“烈士池”系列故事的发生就是因为道士的飞升及长生目的而成为可能的,《烈士池》讲隐士因为“未能驭风云,陪仙驾”,所以“阅考古,更求仙术”,后求得一方,“其方曰:夫神仙者、长生之术也”;《萧洞玄》讲王屋灵都观道士萧洞玄也是“志心学炼神丹,积数年,卒无所就”,故而施法,所为求仙者故。另外从文本来看,故事的第一主体大多都被直接冠以“道士”名号,上述萧洞玄即是代表,《杜子春》中杜子春初见之老者在施法之时也“不复俗衣,乃黄冠缝帔士”,也是以道士身份呈现,《顾玄绩》故事亦直言“中岳道士顾玄绩”。这样一来,无论从故事的发生还是故事的第一行为主体都是带有明显的道教特征的,因此,这一系列故事从架构上便可简单地定性为道士求仙的道教属性了。

不过,仅从一条线索呈现出的叙事要素来做出故事属性的判断是武断的,因为故事的真正关键并不在于框架本身,而在框架内部的事件,即烈士的幻游。因为在这一系列的故事里,道士飞升的梦想能不能实现并不由道士本人决定,对“飞升”或“长生”的实现起关键作用的因素在于作为凡人身份存在的烈士能不能严守一宿不语的承诺。也就是说,故事的主体从“烈士”这一角色的出现开始已经发生了转移——从“道士”身上转到了“烈士”那里,烈士成为了叙述者重点渲染的对象。因此烈士的经历所显现出来的象征意义便显得非常重要了,它与整个故事框架的关系最终决定了整个故事的宗教属性。那么,烈士的幻游故事到底有何重要意义,显现了什么样的宗教属性呢?

复旦大学教授陈引驰先生在《从“烈士池”故事到〈杜子春〉传奇》一文中说,从故事的多数意象来看,它的宗教性质应当是佛教的②。陈先生关于“烈士池”系列故事“佛教”属性的判断主要是从以下几个方面得出的:首先从故事情节来看,以“梦”来考验修行者的场景在道教中却是绝难看到的。因为在道家的世界里,梦是魄妖,乃三尸所为。三尸者,又名三虫,为青姑、白姑、血尸,专伐人三命,食人魂魄,促其速死。故而“梦”在道教世界里,是不可接受的。而佛门却将梦看作是“善恶种子、四大偏增、圣贤加持、善恶征祥”,是成佛的终南捷径。其次,幻游故事中所渲染的幻境细节也不是道家世界里可能出现的东西,相反却是佛祖释迦牟尼所曾遭受的诱惑和攻击,这也显现了它的佛教色彩。再次,这些故事的语言系统及其语言观念,也是近佛而非道。如道士在对杜子春的告诫中说“慎勿语,虽尊神、恶鬼、夜叉、猛兽、地狱,及君之亲属为所困缚所苦,皆非真实;不动不语,宜安心莫惧,终无所苦”,便是佛教所谓世间一切诸相皆是心所幻设的说法。除此之外,烈士们所经历的地狱幻境也是佛教世界所独有的。

通过以上陈教授的分析我们可以看出,在一系列的烈士池故事中,集中存在着两种宗教形态,即道教和佛教,并且这两者还处于一种比较尴尬的关系之中:就大的故事框架来看,它是道教故事,但从决定道士修炼成败的关键环节,即幻游故事来看,它又是明显的佛教性质。我们说部分属性的确定为我们对整体属性判断提供了可能,但事实上是,在“烈士池”系列故事中,明确了幻游故事的佛教属性并不有助于我们对整个系列故事象征意义的判断,因为对“道士”身份者的存在,我们还没有找到一个合适的理由,“烈士池”系列故事的象征意义也因此变得更加复杂。

二

在中国宗教史上,佛道之间的斗争从佛教传入中国开始就没有停息过。从佛、道第一次交手的白马寺“焚经台”③事件到后来的“三武灭佛”,佛、道之间可谓水火不容,那它们为什么又能够并存于同一个故事之中并被人们广为传习呢?笔者认为,那就是在这一系列的故事中,其中一方只是另一方的陪衬,故事展现的不是宗教本身,而是它们两者之间的斗争。但也许有人会说这一系列故事恰恰是佛道两家的融合,因为从故事框架来看,这一系列故事所讲的就是道士引着烈士幻游佛教世界,佛道的融合这一说法似乎也可以成立。不过从故事的双线索及最终结果来看,笔者认为这一系列故事主要还是在表现佛道斗争的问题。从烈士池系列故事的结尾来看,求仙的结果都是失败的,如果说故事所表现的是两教之间的融合,那么以道教的失败为结尾很明显是不妥当的,因为失败的结果直接显现着道教的无能,这将反衬佛教力量的无限。不仅如此,做出“佛道斗争”判断更为有力的证据还在于故事将道士的成功与否被绑定在了具有佛教品格的烈士幻游之上,也就是说,道士的成败在于他能否获得佛教的支持,而这同样在衬托佛教的无限力量。由此看来,这一系列故事绝对不可能是在表现两教之间的融合,而只能是两者之间的斗争,那么在这场斗争中,谁是挑战者呢,是道教还是佛教呢?关于这个问题,我们先需要知晓佛、道的根本教义。

首先,关于道教。道教是中国土生土长的宗教,创立于东汉时期。它融会了道家思想和神仙方术,是一个信仰诸多神明的多神教,有着特色鲜明的宗教形式。主要宗旨是追求得道成仙、垂法济人、无量度人。作为道教核心的道家思想体系庞大,“道”或“太极”是其最本源的核心理念。在“太极”世界里,道家渴望在变化之中获得自然的真谛。因为他们认为“道”或“太极”就是自然世界的象征,此正所谓“道法自然”之理。因此,道教的哲学是现实主义的,它们从现实世界出发,尊重自然,尊重人,努力地实现人与自然之间以及两者内部的和谐。因此,道教成为了宗教世界里最重“今生”的现实主义宗教,对人今生的推崇使得它少了一些虚幻而多了一些务实的品格。这种现实主义的理念,是与佛教截然不同的。佛教是外来宗教,在进入中国后渐渐与中国文化相融合。它有两种形态,分为“大乘佛教”和“小乘佛教”。“小乘佛教”又叫“声闻佛教”,它的中心是解脱,即个人通过修行脱离苦海。它强调“自力解脱”,认为通过自己的调养,可以灭除烦恼,依靠自己走出世俗。“大乘佛教”则是对声闻佛教的反动,它的中心是“救赎”,即所谓普度众生出苦海。“大乘佛教”对僧侣的道德标准是所谓的六波罗蜜,即布施、持戒、忍辱、精进、禅定和智慧。出于普度众生的宏旨,对佛教徒提出了更高的、苦的道德标准。要求发苦提心,对众生慈悲为怀,不专注于涅磐,要有牺牲精神,即为解救众生出苦海,宁可生不成佛。相反,为了救赎的方便,对持戒禅定放宽了许多。与小乘佛教的个人行为的不同,大乘佛教还认为个人与社会难以分割,主张兼顾自利、利他的菩萨道。因此不追求绝对的出世,而是强调出世与世间的不即不离的关系。总之,大乘佛教是在原始佛教、声闻佛教、部派佛教基础上演化出来的。它是以“佛觉”为最高境界,以“菩萨道”为核心内容,以普度众生为出发点的佛教新形态。

理解了两教教义的不同,我们就可以逐步确定在这场斗争中谁是挑战者了。首先,我们需要关注的是故事中的佛教幻游部分④。在这个幻游世界里,如同陈引驰先生所论证的那样,佛教的属性很明显,但是有一点与佛教的教义预设有了很大的冲突,那就是“情欲”。这一点从每则故事第二主体的幻游场景中我们都可以看出,烈士的最终失约,其实都是他不能放弃普通人身上所固有的性情所致。讲到这里,问题变得又复杂了:既然我们曾经因为第二主体的幻游场景中的诸多意象判断它的宗教属性是佛教的,那么我们就应当肯定烈士在他所经历的世界里能够放弃一切“情欲”。也就是说,幻游场景中所有诱惑他开口并致使他失约的一切诱惑均可以被他征服,这一点是与佛教世界教义相一致的,这在佛教经典中也是一个较为常见的主题。《贤愚经·梵天请法六事品》中就有修楼婆国王为了听闻大法,甘愿让夜叉在大庭广众之下吞食自己的夫人与儿子的因缘故事。在这个故事中,国王为了大法,目睹夜叉吞下自己的妻子,却心坚不回,从而表达出佛教的基本观念——认为通过舍弃妻子儿女并最终舍弃一切情欲便可以获得成道之大法,最终进入理想的极乐世界。然而,在“烈士池”系列故事里,“情欲”却被认定是不可摈弃的,《杜子春》中道士在施法失败之后对杜子春的一番话最有代表性:“道士前曰:吾子之心,喜怒哀惧恶欲皆忘矣,所未臻者爱而已”。也就是说,在佛的世界里,作为烈士的凡人并无法真正地实现自身的救赎,因为他还有“仁爱”之心无法丢弃,这就与佛教的教义产生了直接的矛盾。佛教认为“情欲”乃是人的心魔,是致使人痛苦的关键所在,舍弃了“情欲”便有成佛的可能。并且,情欲的舍弃也是可能的,对这一点,无论是强调“度人”的大乘佛教还是专注“自度”的小乘佛教都是认可的。因为从发生学的意义上来看,这是佛教之所以成立的前提和理论预设。但是故事的叙述者并不是着意于这个佛教故事,相反地却是在极力地否认“情欲舍弃”的可能性,而这种对人性的尊重正是道教所积极强调的。于是,整个故事的挑战者就很明显了,那就是道教。至此,我们大致知道了“烈士池”系列故事的逻辑:道教为了彰显自身的地位,借佛教本身显现佛教的弱点,以佛毁佛,最终从教旨上彻底地摧毁佛教头顶上普度众生的“显教”光环。于是这一系列“烈士池”故事便应当这样来理解了:道士为了实现飞升,需要找到烈士,而烈士又只有那种能够舍弃情欲的人才能担当,然而情欲的舍弃又是一种绝对不可能的事情。于是一个悖论生成了,道士飞升的梦想也会随之注定地破灭,准烈士身份的凡人也面临着天火焚烧的不幸命运,正在这紧要的关头,道士奋身相救,使其脱离火海。于是,道教成了新的救世主,他拯救了佛教不可能拯救的一切,并且面对失败也并不惋惜,反倒因救赎的不彻底而频频自责。《杜子春》一篇结尾处,当烈士语出,天火降临之时,道士前曰:“嗟乎,仙才之难得也!吾药可重炼,而子之身犹为世界所容矣,勉之哉”,并遥指路以使其归,显示出浓郁的人性化色彩。

至此,故事结束了,佛、道之间的胜败也非常分明地摆在了我们的面前:到处宣讲普度众生的佛教不能帮助众生中的道士徒实现飞升梦想;它宣讲见性成佛,而人根本就不可能真正地舍弃情欲去实现这种境界。于是,在这一逻辑中,道教彻底揭露了佛教的无能与悖谬,彰显了自身的重要与全能。

“烈士池”系列故事结束了,然而故事的终结却并不意味着佛、道斗争的结束,恰恰相反,后来的斗争更加激烈。但可喜的是,在长期的历史争斗中,双方都看到了沟通的可能。于是,在中国的文学艺术世界里,佛、道交相辉映的景观渐渐浮现,《西游记》当是最典型的代表。与“烈士池”系列故事不同,《西游记》从整体上说是一个佛教故事,但却将成佛的可能寄托在了有着浓郁道教色彩的孙悟空身上。不过,在创作动机上,它却并不反映佛、道之间的斗争,因为取经胜利的结局显现了佛、道之间的谅解和默契。

注释:

①图中所涉及的第一主体和对应的第二主体(或客体)分别出自如下作品:1.隐士和烈士(《大唐西域记》卷七);2.老人和杜子春(《续玄怪录》之《杜子春》);3.萧洞玄和舟人(《河东记》之《萧洞玄》);4.道士顾玄绩和强人(《酉阳杂俎》之《贬误》);5.道士和韦自东(《传奇》之《韦自东》)。

②详见《从“烈士池”故事到〈杜子春〉传奇》陈引驰撰,引自《佛经文学研究论集》495页,陈允吉主编,复旦大学出版社,2004年12月。

③“焚经台”一事,最早提及的是收入《广弘明集》卷一之“汉显宗开佛化法本内传”。相传白马寺建成后,五岳十八山观和太上三洞的道士贺正之、褚善信、费叔才、吕惠通等690人上表汉明帝,指斥佛教虚诳,表示愿与“西域胡僧较试优劣”。……永平14年(公元71年)正月十五,明帝命人在白马寺南门外修筑了两个高坛。道士捧道教灵宝诸经600余卷登上西坛,佛教僧人则捧佛像、佛舍利和四十二章经登上东坛,……然后以火焚经,道经遇火而成灰烬,随风而逝。佛经却遇火不燃,“唯见五色祥光烛天”,盘旋如盖。明帝“叹未曾有”。贺正之、褚善信、费叔才三人当场气郁而死,众道士皆见佛法之高验无边,遂有吕惠通率620名道士弃道从佛。

④整体框架的道教属性不可能是为宣扬佛教而设定的,因此,故事的道教倾向很明显。在这个假设内,倘若佛教教义在故事中被道教思想消解掉了,那么,故事的道教品格也就得以成立,而不需要进行另一方面的论证了。

[1]邓子美著.超越于顺应[M].中国社会科学出版社,2004.

[2]中华大藏经(第十五册)[M].中华书局,1985.

[3]陈允吉主编.佛经文学研究论集[C].复旦大学出版社,2004.

[4]方立天著.中国佛教哲学要义(上卷)[M].中国人民大学出版,2005.