论三星堆古蜀国玉器上《河图》与《伏羲八卦》组合图的发现——对“河出图,洛出书”出处的质疑

张如柏,杨庆林,刘天祐

(成都理工大学,成都 610059)

不久前,在成都民间收藏者的家中,笔者看到了广汉三星堆出土的一组玉器,上有古文献中所描述的《河图》与《伏羲八卦》,并有古文字相伴(在八卦处)。这一发现,将彻底颠覆历史文献中所谓“河出图,洛出书”的传统观点。所谓的“河出图,洛出书”的叙述(论述),可能都是历史上的误传。当一个误传(讹传)被现实的实物否定后,就应回归到其历史的本来面目。

一、关于“河图”的史料简介

在《尚书·顾命》[1]中说:“赤刀、大训、宏壁、王宛、琰在西序;大玉、夷玉、天球、河图在东序。”这是《河图》一词最早的出处。对于这里的“东序”和“西序”,有学者认为其是当时国家存放国宝的仓库(或厢房)。但从字面上来说,“东序”也可理解为东边墙内的厢房,西序亦同。

在《汉书·五行记》有云:伏羲氏继天而王,受《河图》则而画之,八卦是也”。这使学者们把《河图》与《伏羲八卦》联系了起来。

在《中华始祖·大昊伏羲》一书中[2]有云:“《河图》是黄河上游的古天文星像图,是天自然气数所赋于而成的自然之像,象征一天体,因是玉质的故又称‘璇玑玉衡’,是浑天仪,天球仪,是天球河图,因以龙马为座架,又名《龙图》,史称《龙马负图》”。这里所谓的《龙马负图》,是指在黄河里跃出了一匹龙马(龙头马身的一种动物),它的背上旋纹斑点之图(从一到十),就是《河图》(图1~4)。

文献中说:宋朝的陈抟传出了《河图》、《洛书》和《先天图》等,自陈抟之后,传到刘牧,刘据此写出《数易构隐图》,才为一般学者所知,后又得到朱熹(宋代哲学家)肯定,此时所谓《河图》,是指用一至十个数字点组成的图式。

汉代孔安国认为,《河图》八卦伏羲王天下,龙马出河,遂则以画八卦,谓之《河图》。

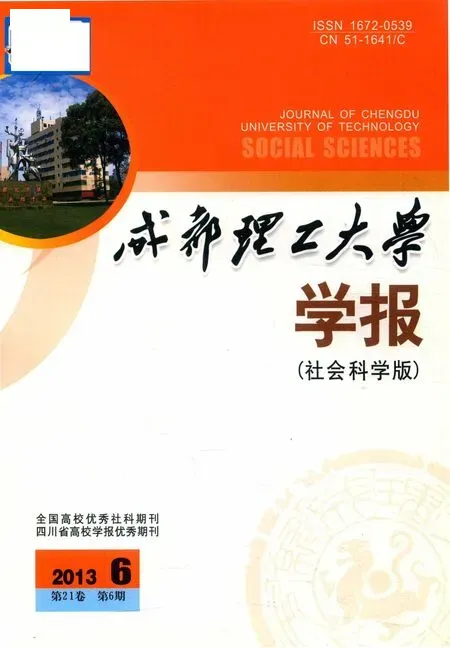

图1 这是文献[3]一书中公布的《龙马负图》的马背的《河图》形状,在此《龙马负图》的上端该书作者补充画了一个伏羲八卦图

图2 这是文献[4]一书第二十五页上公布的《龙马负图》的马背上的《河图》。比较图1与图2的《河图》可以看出,此二图形,一为方图,一为圆图,二者白点与黑点分明,后者在其说明中:“河图数从一到十,奇数,偶数各五个,奇数为阳,偶数为阴,阴为天,阳为地,奇数之和为二十五,为天数,偶数之和为三十,总和为五十五,为天地日、月之全数”。这个“龙马负图”是不是也是后人杜撰出来的呢?白点与黑色应当是古代哲学家把中国的“阴阳五行学说”融合了进去的结果。在我们公布的《河图》中,根本没有白点黑点之分。

唐代的孔颖迏认为:“《河图》八卦是伏羲氏王天下,龙马出河,则其文以画八卦,谓之《河图》。”这与汉代孔安国的看法一致。这是学者们把《八卦》与《河图》联系起来的又一例证。由于《河图》出现在马背上,故又称为“马图”。

《叙本论》[3]说:《河图》之文七前六后,八左九右,是故全七之三以为“离”,奇以为“巽”;全八之三以为“震”,奇以为“艮”;全六之三以为“坎”,奇以为“乾”;全九之三以为“兑”,奇以为“坤”,这里把《河图》与八卦的具体位置配置在一起,即是《河图》与八卦具体化了。

图3 这是文献[6]中提供的《龙首马身图》在此图上并未绘出有《河图》出来,此图是来自明朝的蒋应镐绘图本

图4 上述二个《龙首马身图》也是文献[6]提供的,其中左边的龙首马身是来自清朝的汪绂绘图本,右边是来自清朝的《神异典》一书。在图3、图4的龙首马身图身上均未见有《河图》,这是为何呢?

此外,在《隋书·经藉志》和朱仓著的《河洛解》中,都有《河图》的论述。

在晋·常璩的《华阳国志》一书中,曾多处提到《河图》与《洛书》。

二、相关实物描述

民间收藏的浮雕有《河图》的玉器,这是一种组合型玉器,即是由好几种器物组成一个整体出现的(图5~6)。这类器物共有3套,其用途尚不可知,器物的最外部是一个玉琮,四周有纹饰,规格是29cm(29cm,外径26cm,厚度2cm,从左到右圆筒的外径为24cm,20cm,16cm,12cm,8cm 和3.5cm(圆柱)。它们均按大小一一放置在玉琮之中,构成一个组合件整体,《河图》就是在浮雕的第二个圆筒外侧上,其对应方向是浮雕的伏羲先天八卦(图7)。八卦的中心是《太极图》,每一个卦位下有一个古文字,《河图》四周有四个古文字(图8),《河图》是按1-6,2-7,3-8,4-9,5-10来排列的。

图5 这是一套不知用途的组合型玉器分开来的形状,这种组合玉(石)器共七件,按大小分别放在玉琮之中就成了一个整体。每个园形套筒上的侧面均浮雕了纹饰和古文字,《河图》出现在最大的套筒的外侧,其对应方向有伏羲八卦,右边是玉琮的一个侧面,上面有太极图(左)与星星(右),侧面是箭射鱼(右)和凤鸟(左)。

图6 这是组合型玉(石)器组合在一起的整合起来的形状(这是另一套组合器)的顶视图,四边的太极图为动物图像,其文化内涵值得深思。

每一个套筒的外面均有图形与古文字及动物纹饰。在图形中有天象图与动物的组合,有天象图与古文字的组合,其深刻的含义有待专家们去研究。图9和图10是其中的二种图饰。

这种组合器共发现有3套,其是祭祀之用?抑或是供摆设之用,尚待进一步研究。

图7 这是在图3的对应位置上的伏羲八卦,每一个卦位有一个古文字,八卦的中间是太极图,在鱼眼的位置上一只是凹下去的,一只是凸出来的,前者为阴鱼的眼,后者为阳鱼的眼,再看看图3中的小圈并未有凹凸之分,即阴、阳(黑、白)之分,故而可以肯定,现今所有的《河图》的黑、白乃后人加上去的,如果古人要把《河图》的圆圈做成凸凹是完全可能的。

图8 这是此套组合玉器中的第二个套筒侧面浮雕的一个园形物体上的《河图》,它的排列方式是:1-6,2-7,3-8,4-9,5-10,在此图的东北,西北,东南,西南四个方位上浮雕了四个古文字,可见原始的《河图》是园形的,而不是方形的,而且都是白点,并无黑、白之分,黑、白点之分可能是在传播过程中,后人把“阴阳五行学说”掺进了进去,故而出现了现今《河图》的白点与黑点之分,从而演化成各种研究的观点来解释《河图》。

三、分析与讨论

图9 这是此组合型玉(石)器上圆筒上的纹饰,其中(上图)是动物—古文字—太极图组合(其余的待以后公布)在一起,而(下图)是太阳神鸟—古文字—圆圈图组合在一起,其深刻含义有待专家去解读。

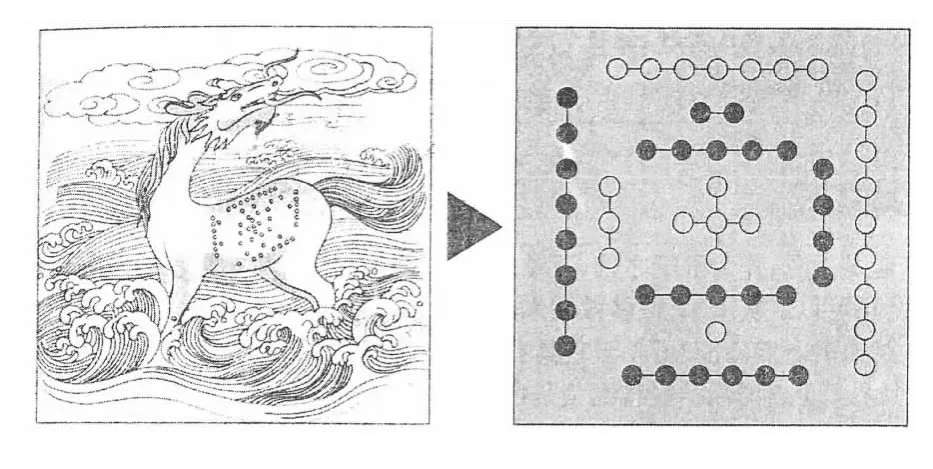

图10 这是该组玉器中心的“芯”柱上(图5)的16个古文字的原大摹本,这些古文字的风格与神韵与我们早前公布的古蜀国的古文字基本上是一致的,左一行四个古文字可能是“众伐蜀妥”(?),“芯”的长度(高度)11cm,直径4.5cm。左边的两个图是图5的“芯”柱子上的顶部(左)与底部(右)的“星星”图案与“太阳”图案。

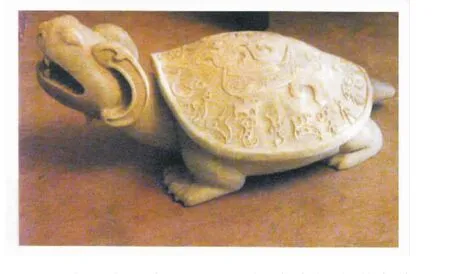

如本文第二部分所公布的实物那样,《河图》与八卦出现在四川广汉的古蜀国是不争的事实,全国其他考古遗址中均无此类实物发现,古文献中所描述的“河出图,洛出书”,可能是一种误传,黄河里怎么会无缘无故发现一匹身上有数字符号的图形的非龙非马的动物呢?古代是否有一种龙马的动物呢?查《山海经》中的“中次九经”得知[5]:“凡岷山之首,自女儿山至于贾超之山,凡十六山,三千五百里,其神状皆马身而龙首,……”。此处的“岷山”应当指四川省西北部的岷山山脉;这里所说的“神”是指山神,“状”是指形状,归纳起来就是山神的形状(样子)。三星堆的玉边璋上有古蜀国人祭山的图形,我们在《古本山海经》中查到有“龙首马身”的图形[6],书中把它称为“中山神”,即“龙首马身”的这个非龙非马的动物,是一种神物。在此动物身上并没有《河图》的数字图形。此外,我们在另一位三星堆玉器收藏者家中看到一种“龙首龟身”的龙龟玉器实物,在此龙龟的背上有25个古文字,分布在龟壳的边缘,中间是凤鸟形状,未见有《洛书》的数字图形(图11~12)。由此我们不得不怀疑,“河出图,洛出书”是谁提出来的呢?查史料得知(我们的知识水平有限),孔子曾说过:“河出图,洛出书,圣人则之”;又说“凤鸟不至,河不出‘图’,吾已矣夫。”孔子乃春秋战国时鲁国人,出生在公元前482年,他70岁时说:“吾七十而从心所欲,不逾矩”,所以才研究《易》。“河出图,洛出书”,是不是孔子在学《易》时所说的呢?孔子那个时代与《山海经》成书时代大致相当,他学《易》是否知道《山海经》的“中次九经”中有“龙首马身”的神物?孔子的那句“河出图,洛出书”是否是后来的学者强加在他身上、或者压根儿孔子就根本没说过这句话呢?孔子那个时代离古蜀国的那个时代相距甚远,他不可能看到我们现在公布的《河图》与《八卦》的实物。其实在汉代,学者们就知道有《河图》、《洛书》了。在常璩的《华阳国志》中多处就提到《河图》、《洛书》,其中第十卷有“三志泱泱,实作父师”的记载:“杨统,字仲通,四川新都人也。事华里先生炎高,高戒统曰:汉九古王出图书与,卿适应之”[7]。此处的图即《河图》,书即《洛书》。杨统的父亲杨青卿,精通《河图》。他在临死前告知杨统说:“吾绨巾失中有先祖所传秘籍,为汉宗用,尔其修之”。用现代的话说就是:“我们家中用丝绸做成的那个套子(可能是枕套或被套)中,藏有祖先的秘籍(可能指《河图》——本文作者注)是我们汉室家中留用的,你要好好保存它”。

图11 这是另一种《河图》形式,其数字组合是1-6,2-7,3-8,4-8,5-10,按传统应是4-9,此处少了一个数字(圆圈)是古人忘记了,还是另有他意?此《河图》上的古文字与图8中不同,上面二个古文字在三星堆博物馆中有,下面二个古文字,右边是个“蜀”字,左边文字不认识。

图12 这是图11对应方向上的太极八卦图。

在《华阳国志》卷十中还有“广汉士女”一节,其内容:“杨宣,字君纬,什邡人也,少学于楚国王子强,天文、图纬于河内郑子候,师杨翁叔,能畅鸟言,长于灾异,教授弟子以百数……”。此处的图纬即是《河图》,这段话的大意是:“这个名叫杨宣的什邡人(什邡是广汉的邻县,均属现今德阳市管辖),少年时从楚国王子强学习,后来又师从河内(地名)的郑子候学习天文知识和《河图》,郑的老师是杨翁叔,此人能懂鸟语,善于预测国家大事,学生有数百人之多”。由此可以看出,当时《河图》在什邡、广汉早已流传开来。

《华阳国志》是一种具有代表性的地方志,记录的是晋代以前在四川、云南等地发生(出现)的事物,其资料应当可信,学者评价极高。由此可见,《河图》出现在四川广汉古蜀国是完全可能的,而且广汉离新都、什邡很近,杨统家中得到或接触到《河图》完全是有可能的,那么《河图》怎么又会跑到中原地区的黄河里出现的龙首马身的动物身上去呢?而且从古本《山海经》中的“中次九经”出现的龙首马身动物的身上也不见有《河图》,故而此“龙马负图”可能是历史学家杜撰出来的故事,此图在清朝的一位学者江慎修著的《河洛精蕴》[3]一书中有,在北宋的陈抟和邵雍原著的《河洛真数》[4]一书中也有,后者是由现代学者以现代手法诠释易学第一神数的书。在书中第25页称:陈抟有五大贡献(这是后人写的,不是陈抟写的),其中之一是“创造了‘太极图’”,其中之二是“公布了‘河图’图示”(双引号是我们加的——本文作者注)。但这二者均已被我们提供的事实否定,《太极图》与《河图》早在伏羲时代就出现在广汉古蜀国了,在汉代的文献中也早就有记载。孔子和陈抟可能都不曾见到古蜀国玉器上会出现有《河图》和《太极图》,《河图》是从伏羲时代一直流传下来至今。今天我们看到了具体的实物,就应当重新审视以往文献论述的正确性了,还历史的本来面目。至于陈抟是如何得《太极图》与《河图》的,则有待专家们作后续研究。

广汉鸭子河古称“名隹河”,此“名隹”字与“洛”字同音,但字不同。为了某些目的,现今有的地方政府及某些学者,却硬要把“洛出书”中的“洛”说成是在中原地区河南省洛宁县的洛水,这可能是“黄河文明”的概念根深蒂固地扎根在脑子里的结果。所以,“河出图,洛出书”就无形中成了“中原文明(黄河文明)论”的支柱,再加上有殷墟甲骨文的发现,根据(论据)更多了。更有甚者,洛宁县某些官员说,在洛宁县的某个地方(长水村)有记录《洛书》之源的两块石碑作为“物证”,来“证明”《洛书》的确是出自洛宁。我们现在只看到了广汉古蜀国有《河图》出现,至于有无《洛书》出现,还有待后续发现。

根据孙国中(1989)提供的资料:“1977年,在安徽阜阳县双古堆村发掘西汉汝阳候墓时,在出土文物中有一个‘太乙九宫占盘’,其正面是按八卦位置和五行属性排列的(水、火、木、金、土),九宫的名称和各宫的节气的日数与《灵枢经·九宫八风篇》首图完全一致。小园盘的刻划则与《河图》、《洛书》完全一致”。他认为:“此图上数字的排列九上一下,三左七右,以二射八,以四射天,这与《洛书》的字数排列一样,故证明《洛书》确实存在”。他还认为:“《洛书》有出土见证,而《河图》还未出土见证。”我们现在在四川广汉古蜀国发现了《河图》,把《河图》的原产地找到了,其理论意义不言而喻。

孙国中(1989)在《浅谈“河出图,洛出书”的可信性》一文中指出(见文献[3]附录):“在汉代就早已经有《河图》图式了,不必等到宋代才出现,此图古来有之……”这种观点与我们的看法一致。其实,早在汉代之前的伏羲时代,古蜀国的器物上就出现有《河图》了。《河图》出现在龙马身上,而《洛书》出现在神龟身上,这些都是后人杜撰出来的,实不可信(图13~15)。至于“人面蜘蛛”的出现是生物进化的问题。在2009年8月11日,英国《卫报》报导,在尼泊尔一个偏远的山村一名妇女生下了一个四腿四手的婴儿蜘蛛人,人们称他为神灵转世,名字叫做刚尼许(Ganish)神。其实这是一个未发育成功的连体婴儿。

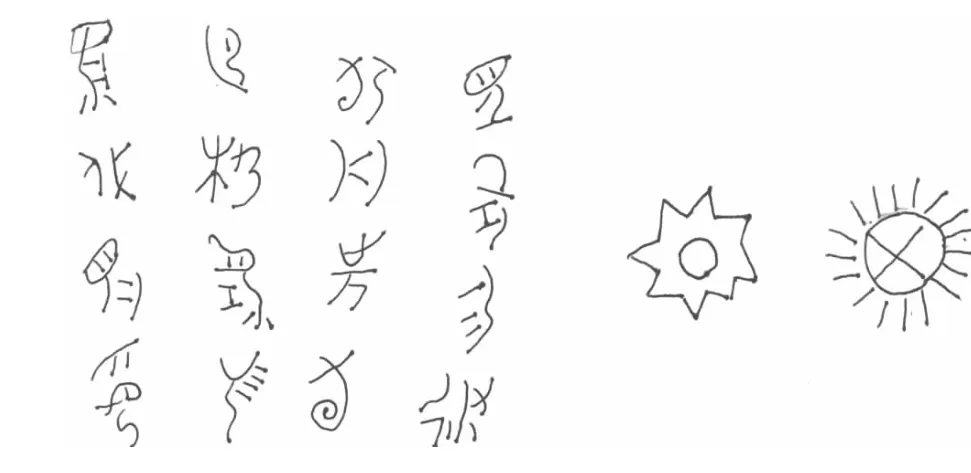

图13 这是龙首龟身的龟背上的古文字顶视图,龟背壳的中心是两只浮雕凤鸟,其排列方式是对称的,四周浮雕的古文字清晰可见,下图是龟尾部古文字的放大,其中可看出有二个“蜀”字(上与下)和一个“凤”字(尾尖处)

图14 这龟头部分古文字的放大,在放大的七个古文字中,从左边开始,是“蜀”、“?”、“鱼”、“燕”、“蜀”、“鸟”,鸟后一个字在《三星堆玉器上的古蜀文字》一书第三册第10页的雌雄同体人背上就有此古文字(放大部分见该书102页)。这个“鱼”、“燕”和“鸟”三个古文字比甲骨文更早,也特别形象,演变到甲骨文时,就变了样子(形状)了,可见,当原始出现的古文字演变到后来时,都会或多或少走了样。

图15 这是文献[3]中的书中的神龟背上的《洛书》,白点与黑点十分明显。龟背上的“回形纹”与真实龟背上图形是绝不同的,这是不是故意杜撰出来的“回形纹”?而是自然界龟背上真的有此种“回形纹”?但从生物来讲是无此“回形纹”的。

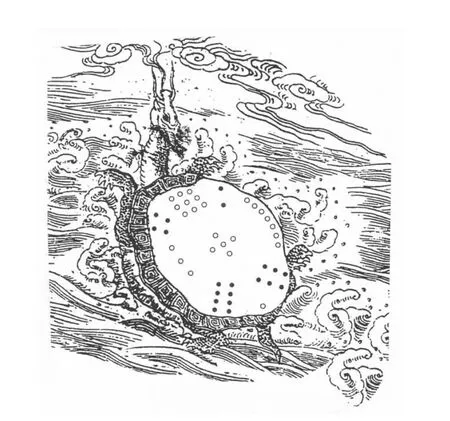

图16 这是广汉古蜀国发现的真实的龙首龟身玉器(侧视图),其背上有25个浮雕古文字,并未有《洛书》出现,《洛书》是否一定要在神龟背上出现?是否一定要出现在河南(中原地区)?此龙首龟身玉器重约40kg。

可以毫不夸张地说,国内外研究《易经》的专家对“河出图,洛出书”的经典理论均不敢提出出处的怀疑,现今我们公布了《河图》的实物出处,并证明《河图》不是出现在黄河,而是在四川广汉古蜀国。

“神龟贡书”从洛水出,把《洛书》献给大禹,这可能性更小。禹本是四川省北川县人,该县有禹里乡(禹里即大禹的故里之意),禹里乡的九龙山脚下的山崖上有“禹穴”二字,山上有洞数处,其中有一个洞似脚盆,其中有泉水清彻见底,盆底面呈红色,名曰“洗儿池”。禹穴之上有“刳儿坪”三字,传说是禹母在生禹时的洗浴之处。禹长大之后娶都江堰一女子为妻,此女子姓凃,文献中说禹妻凃氏即此女子。当禹受命治水时,“三过家门而不入”,这可能就是指他在治理当时岷江水灾时的描述。禹是尧、舜时代的人物,为何会到中原地区而遇到神龟并得到《洛书》献给他呢?最大的可能是,他应该在四川得到《洛书》,而不可能在中原得到《洛书》才去治水,这在逻辑上是讲不通的。岷江流经现今的都江堰,而都江堰离广汉很近,三星堆古蜀国是黄帝以前的远古国家,禹是黄帝时代以后的人物,而“洛出书”的洛水很可能就是现在广汉的鸭子河,如前所述,它在古代叫“名隹”水,“名隹 ”与“洛”同音,广汉古代叫做名隹城。如果说禹是在中原地区得到《洛书》,倒不如说当时古蜀国已经有《洛书》了(汉代文献有记载),只是人们未看到而已,所以最大可能《洛书》的出处应当是在广汉地区的古蜀国,因为《河图》就已经在那里被发现了。

禹是个历史上的著名人物,他是古羌族人(伏羲,炎帝,黄帝据研究也是古羌人),历史上关于他的出生地众说纷纭。《蜀王本纪》中曾说他生于四川汶山郡的石纽;《晋书·地道记》中说他出生在今甘肃临夏县东南某地。《太平御览》中说他生于安徽省怀远县东南某地,此外还有学者“考证”(引号是笔者加的)“大禹生于东北吉林省的集安”。笔者认为,只有《蜀王本纪》说的比较靠谱,其他的都不足信。故而我们在对历史书上记载的史料进行引用时,应当进行筛选和考证,不能人云亦云。我们绝不能像某些学者那样,把黄帝原配夫人嫘祖(本是四川省盐亭县人)说成是河南省西坪县人,从而成为笑柄;也不能像某些泰斗那样,把现今三星堆博物馆所在地,说成是西南丝绸之路的起点。

四、结语

四川广汉古蜀国发现《河图》与《伏羲八卦》的组合,再次证明该地区存在着大量远古信息。该地区还发现了周文王后天八卦(1)、大量的有文字的金器、象牙,等等,这非常值得历史学、考古学专家关注和研究。尤其是该地区出现了大量古文字在玉(石)器上、树皮上、玉简上、竹简上、甲骨上、蛤壳上、龟壳上、动物牙齿上和八卦上,等等,这更应当引起文字学家的注意,一旦人们能够破译出这些古文字载体上20%~30%的古文字,中国古史的真面目则将会更加清晰明了。

当一件新生事物出现在人们面前时,有的人不去研究它,而是一味地排斥它,生怕这个新生事物对自己以往的研究工作不利,甚至可能否定自己的研究成果。研究中国古代文明的专家为何不去研究民间收藏的古蜀国玉器及其上的古文字,而是直接采取不承认的态度呢?

关于“河出图,洛出书”出处在中原的这一观点,可能是那些“黄河文明”的支持者的“尚方宝剑”,他们把它与殷墟甲骨文结合起来,把“黄河文明”是中华文明的起源的观点强加在人们头上,现今《河图》在广汉古蜀国被发现,由此促使人们应当重新思考中华文明的起源问题。

2007年12月,《香港大公报》采访笔者并观看了数百件玉器之后,他们曾用:“三星堆玉器改写中国历史,副标题——古蜀文明或为中华文明之源”的醒目红色标题做了报导(见该报2008年3月7日36版)。

“中国之始”在何处?答曰:“在四川的‘阆中-盐亭-广汉’。”我们在讨论“中国之始”时不要局限于出土的陶器研究上,其遗址也不要局限殷墟、二里头等地方,而应把视野放在更宽的范围内去考虑,尤其是把器物(国家的、民间收藏的玉器、青铜器、陶器等等)研究放在重要的位置上。绝不能排斥民间收藏家的器物。什么叫创新?“创新就是敢于研究前人未研究过的问题”,中国航天人就是我们时代创新事业的榜样。

探讨中国文明之始,离开了古蜀国器物尤其是玉器的研究,恐怕很难讲清楚,为什么泰斗们在讨论(论述)中华文明之源时,总是避开三星堆文化,而只谈“红山文化”、“良渚文化”?当三星堆古蜀国是一个高度发达的文明古国(当时早已有了文字,青铜器和城池)时,而“红山”和“良渚”还是一个部落集团。总之,《河图》、《洛书》不能否认,但其出处不在黄河地区。陈抟不是《太极图》、《河图》最初的创造者,但他对保护、传承、宣扬中国原有的传统文化功不可没。

我们不是历史、考古方面的专家,而是一个自然科学工作者,文中不妥之处敬请国内外专家批评指正。本文只想起到抛砖引玉的作用。

注释:

(1)参见张如柏:《广汉三星堆发现周文王后天八卦实物及意义》一文。

——兼论“汉无河图”通说中《河图赤伏符》的官方定位