医疗费用合理性及相关问题的法医学鉴定

王 玉,王 典,于晓军,吴垂斌,刘 超

(汕头大学 医学院 法医学教研室,广东 汕头515031)

医疗费用合理性及相关问题的法医学鉴定

王 玉,王 典,于晓军,吴垂斌,刘 超

(汕头大学 医学院 法医学教研室,广东 汕头515031)

《中华人民共和国侵权责任法》实施以来,随着公民维权的法律意识日益提高,医疗费用合理性评估及相关医护问题的鉴定案件明显增多,其中,医疗费用合理性评估的专业性极强、鉴定尤为复杂,几乎同时涉及所有临床医疗专科和诊疗项目。但是,目前国内尚缺乏这方面鉴定的统一规范和指南,由此导致此类鉴定的主观随意性强,不同地区、鉴定机构和鉴定人的具体操作差异大,常出现“同案不同鉴”情况,易引起法医与医疗机构或者患方的争议。在此结合法医临床学鉴定实践,以及医学、法医学理论和临床诊疗常规等相关文献,系统地探讨了医疗费用合理性审查法医学鉴定的具体思路、操作步骤、相关原则及其他相关事项。

医疗费用;合理性评估;法医学鉴定

2010年实施的《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称《侵权责任法》)规定:“侵害民事权益,应当依照本法承担侵权责任”。涉及法医鉴定相关的民事权益包括生命权、健康权、人身权和财产权益,其中财产权益在伤害案件中指涉及患方、保险公司和伤害事故责任方等的经济损失,在鉴定实践中多为医疗费用合理性评估。

在医患纠纷中,有部分案件与医院不合理收费有关,如哈尔滨550万元、深圳120万元天价医药费等。患方对收费清单的内容不清楚,找不到了解收费项目的相关依据,医生说明或告知不清晰、不充分,患方又无法通过其他途径了解收费是否合理等。此外,提出医疗费用合理性评估鉴定的还有:(1)交通事故肇事者或其投保的保险公司、工伤职业病者所在的企事业单位、刑事或民事案件等伤亡案件的被告方。(2)承保重大疾病或意外伤害险的保险公司。近年来,此类案件有一定的上升趋势。但是,目前尚缺乏有关医疗费用合理性评估的具体鉴定规范,以至于不同地区、不同鉴定机构和鉴定人普遍存在一定程度的主观随意性,出现“同案不同鉴”情况,不利于司法公正。

2007年笔者曾撰文探讨了这方面的医源性原因及其相关法医鉴定问题[1]。本文依据《侵权责任法》相关规定,从法医鉴定角度,讨论分析医疗费用合理性?评估的具体思路、基本步骤与相关原则。

1 医疗费用合理性评估的基本内容

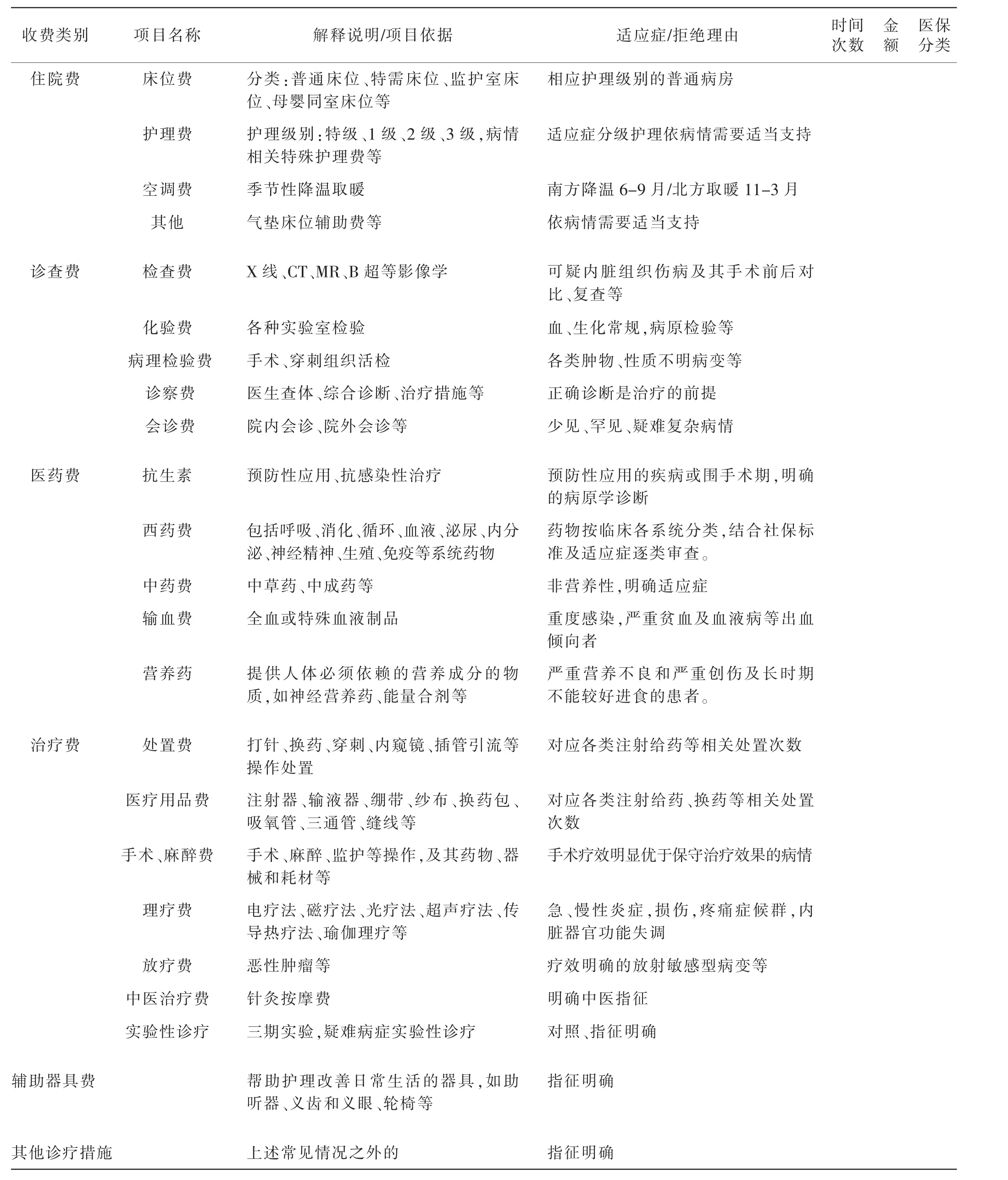

目前在国内,根据患者病情的轻重缓急,医疗方式可分为门诊、急诊、住院、家庭医疗、社区医疗五大类。涉及合理性评估最常见的是住院医疗费,依据一般综合性和专科医院的临床诊疗费用项目,主要有住院费、诊查费、医药费、治疗费、辅助器具费、配餐费及其他诊疗费用等,为了简单明了地评估和说明各项费用,建议参用实践中行之有效的医疗费用合理性评估项目明细一览表,逐项解析相关案例的实际医疗费用(见表 1)。

因此,鉴定人受理此类相关医疗费用评估的案件时应当要求委托人提供患者的住院志、医嘱单、检验报告、手术及麻醉记录、病理资料、护理及病程记录、医疗费用等全面的病历资料,包括反映各种诊疗措施知情同意书等与案件相关的材料。

2 医疗费用合理性评估的基本原则

2.1 医疗费用合理性的审核依据

理论上,医疗费用合理性评估主要应依据临床诊疗常规,即根据具体病症以及相关诊疗常规,逐项评估。但随着医疗科技快速发展,随时会有一些新理论、新药物和新技术用于临床,因此,医疗费用合理性评估时,还应依据《侵权责任法》规定的“当时的医疗水平”,即现时已得到医学界业内同行普遍认可,或参考案发所在地三级甲等综合性医院学术委员会或伦理委员会正式审批,或明文规定的新诊疗手段及其相应收费标准。参考最新报道的新知识和新进展,应为业内公认的权威杂志,并且其结论在近2年内得到同行认可而无异议。

表1 医疗费用合理性评估项目一览表

2.2 临床诊断的审核

鉴于法医鉴定实践中,时常有临床医生出于防御性和经济性考量而实施过度医疗的情况,主要表现为除主要伤病诊断之外,过多罗列一些无依据或依据不足的可能病症,或列出不能确定的诊断,并予以超过诊疗目的的辅助检查和大处方,以及其他疗效不佳却价格昂贵的诊疗措施等[1-4]。所以,鉴定人对临床诊断不应不加审核地盲目认可,而应严格依据医学标准,逐项审核临床诊断,即综合病历所反应的症状、体征、辅助检查结果和既往病史等资料,特别是由于存在临床表现理论认识和语言表述的差异性,在参考病历文字表述的同时,一定要认真核对影像学资料、检验报告数据、手术记录、病理报告等较客观的病历资料,做出符合规范的、依据确实充分的诊断认定。

此外,复杂或疑难病情的患者,如:多发伤和复合伤存在其他临床专科伤病;病情复杂疑难,所在专科或医院难以确诊等情况,可依据诊疗常规,予以聘请上级医师、其他相关专科或其他医院的医师进行会诊,或者转科转院。

2.3 检查项目及其费用的审核

根据《侵权责任法》“医疗机构及其医务人员不得违反诊疗规范实施不必要的检查”规定,法医鉴定时,需参照临床诊疗常规,逐项审核整个医疗过程中各项检查的适应症及其相关费用。

2.3.1检查项目选择的基本原则

根据伤病案情、症状和体征、既往病史等相关临床表现,针对性地选择检查项目及其指标,应首选效果最佳、副损伤最小、最省钱的检查项目,即“有效、安全、经济”三原则。建议参考国外的所谓成本-效果分析和成本-效益分析制定相应的临床检查指导[5]。如不同影像学检查的X射线辐射量对人体损害程度差异很大[6]。一般地,如长骨骨折、牙齿等硬组织断裂性损伤的检查应首选X线片,其整体效果比昂贵的CT和MR要好;腹盆腔器官软组织伤病首选B超;中枢神经系统伤病首选CT,尽管MRI检查中枢神经系统及脊柱伤病优于CT,检查阳性率高,但价格昂贵、扫描时间长,应作为备选。

2.3.2初诊的筛查

对于刚入院患者,因尚未明确诊断,可根据具体的临床表现,针对初步查体的印象诊断,对主要的、次要的和可能潜在的病症进行相应的全面筛查性检查,因此,只要是存在可疑的伤病情况,均应认可相应的各项检查及其相关费用。但对于明显不属于诊疗常规适应证的、或效果重复的多项检查,应不予认可相关检查费。

2.3.3医疗过程中的复查

复查情况应包括:(1)手术前后疗效的对比性复查。如骨折手术复位对位对线和固定是否理想等。(2)伤病疗效的转归性复查。基于不同生物学性状器官组织愈合时间的差异性,对于病程稳定的伤病,一般地,骨折的复查应间隔2~3个月一次X线片;器官软组织复查应间隔1~2个月一次。(3)病情不稳定时的复查。出现了较明显的临床变化,可随时复查,如严重的多发伤和复合伤急性期或ICU患者危急患者,可依病情而定。(4)药物副作用的动态监控。如需长期使用存在肝肾功能等损害的药物,为了解其毒理学作用情况,可每1~2周复查一次相关血生化。(5)转科转院的复查。据《卫生部办公厅关于医疗机构间医学检验、医学影像检查互认有关问题的通知》(卫办医发[2006]32号)规定,如病情稳定或未出现新的检查适应症,应参考原医疗单位相关检查报告和影像资料,不应重复检查。

2.3.4法医鉴定时的复查

法医接受鉴定委托时,在系统诊察相关伤病症状体征基础上,根据上述检查项目的复查原则,可进行相应复查来了解病情恢复或确证诊断;涉及死亡案件时必须进行系统法医病理尸检,从而查明死因和明确法医诊断。

因此,法医审核检查项目时,对于医疗机构违反诊疗常规、属于过度检查的项目以及发生的相关费用,应给出单独说明。

2.4 住院项目及其费用的审核

在明确认定诊断的基础上,应依据医疗常规,审核确定相应伤病情况的医疗方式适应症,即是否适合急诊、门诊、住院、家庭医疗或社区医疗等。这里只讨论最多见的住院医疗费用合理性评估。

(1)住院指征应为需医护动态监控下系统诊治的,或者需专科手术治疗的病情。理论上,病情未达到住院适应证或已好转和恢复达到出院标准,应不支持其住院费用或扣除超过医疗终结时限的相应费用。

(2)住院相关项目及其费用审核:①需要他人或相关机构赔偿和补偿的,应参照社会保险保或医疗保险的报销标准审核。一般只认可住普通多人间病房的费用,不支持高档次或单人间病房,并扣除超过普通病房的花费;②根据医疗常规的不同病情不同护理级别的原则及其适应症,结合病情转归,确定其住院过程中特级、Ⅰ级、Ⅱ级或Ⅲ级等护理级别,病情加重的适时升级、好转的适时降级,如轻微脑震荡者,各项检查均正常,入院时予Ⅰ级护理9天之后,Ⅱ级护理12天出院,法医审核仅支持其前3天观察期Ⅰ级护理,余Ⅲ级护理,扣除多余护理费;③特殊护理项目,如窦道溢流液清洗、瘫痪或昏迷防褥疮、颈椎或颅骨折牵引等病情,可支持其相应的特殊护理费用。

(3)其他:6~9月份的空调降温费,北方地区的11~3月份的取暖费,一般应予以支持。

2.5 医药费种类及其费用的审核

一般地,根据法医确定的诊断,参照诊疗常规的适应证,以及基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的规定药品,坚持对症、适量、适时、合理的原则,进行审核。

2.5.1符合适应证的药物

凡属于法医确定诊断的适应证药物,(1)符合基本医疗保险的甲类药品,应予全部支持;(2)相应的甲类药疗效不佳,或病情需要联合配伍的乙类药物,应予全部支持,而不必要的但尚符合适应证的乙类药物,可支持其药费的50%;(3)没有同类甲、乙类药物,又属于适应证的自费类药物,应支持其药费的30%,而对于有相应疗效的甲、乙类药,或不符合适应证的自费药,均不予支持。

2.5.2预防性药物

根据一般医学理论,可能潜在的或病情转归过程中可能出现的合并症,按常规需要防范的病情,原则上,可给予治疗剂量1~2种甲类和1~2周疗程的预防性药物,如开放性创伤或闭合性内脏损伤,或择期行腹腔手术前后,抗菌素预防性感染。

2.5.3联合或配伍药物

确定存在感染性疾病或传染病,特别是合并院内感染,可能存在耐药菌或混合感染,应予以支持2~3种甲、乙类或/和自费药的联合配伍应用;其他较严重疾病情况,亦可联合用药,如严重高血压病、器官功能衰竭等。对于不符合适应证的联合或配伍药物,不予支持。

2.5.4抗生素类药物

目前我国普遍存在抗生素滥用的现象,据调查我国人均抗生素消费量为138g,是美国人均抗生素用量的10倍;部分医院药品费用占全部收入的53.3%,其中抗生素占所有药品收入的27.2%;门诊患者抗生素应用比例高达30%[7]。为此卫生部2012年5月8日发布《抗菌药物临床应用管理办法》,规范抗菌药物临床应用行为,规定医疗机构应当制定并严格控制门诊静脉输注抗菌药物比例,特殊使用级抗菌药物不得在门诊使用[8]。为此结合医疗常规和基本医保用药,不合理抗生素类药物及其用费用应扣除。

2.5.5营养类药物

原则上可饮食、消化功能正常的患者,不支持给予营养支持药物,或者应从其营养补助费用中扣除相关药费。但是,对于严重创伤,特别是昏迷不能进食,以及严重营养不良和年老体弱患者,为促进尽快恢复,可支持相应营养支持药物。

2.5.6血液及相关血制品

应根据患者伤病情况及其适应症,决定输血制品成分和数量,原则上,需遵循出入量与丢失量或排出量的出入平衡,或保持血液渗透压平衡的输入晶体液与胶体液的比例关系,防止循环超负荷和水中毒等医源性伤害。

2.6 治疗项目及其费用的审核

一般地,审核治疗项目及其费用主要有:手术治疗、物理治疗、放射治疗、中医治疗、实验性诊疗等处置和医疗用品。

(1)根据认定的临床诊断,确定适宜的治疗项目。如可采用非手术治疗的病症或手法复位固定疗效好的就不宜选择手术,局部小范围手术疗效好的就不选择大范围手术,可内窥镜配合微创性手术就不首选传统的手术,即使同样疗效,还需综合“当时医疗水平”考量安全性高、副损伤或副作用小、花费少等,进行权衡利弊地选择。

(2)根据医疗常规,审核治疗处置项目及其用品。如手术相关用品和配合手术的麻醉药物及其处置监控;创伤或手术后一般急性期1天1次和稳定期2~3天1次清创换药等。但不符合规定的处置和用品应不予认可,如某医院用从国际学术交流会上带回的、未经国家食品药品监督管理局正式批准的人造心脏,给先心病患儿移植,花费上百万元,无效死亡。

(3)根据临床技术操作规范,审核是否存在医源性伤害。分析其是属于医源性疾病还是医源性损伤,支持符合规范的合并症、医疗意外和副作用所致的医源性疾病情况的治疗项目,而不支持存在医疗过错造成的医源性损伤情况的治疗项目[2]。

(4)医疗用品或辅助器械。原则上,仅支持相同或相近疗效的国产同类产品,如内固定髓内针,国产2~3千元,而进口的达万元以上。

总之,应综合评价各项治疗措施及其花费,对于明显违反常规适应症和疗效不确定或不佳,特别是未经国家明文批准的治疗方式和用品器械,均不予支持,并扣除其相关费用。

3 医疗费用评估的其他相关问题

在法医学鉴定实践中,除上述基本的医疗项目及其费用评估外,还常同时涉及医疗终结、继续医疗、后续医疗、护理、营养补助、误工、医疗依赖和护理依赖等相应的时限及其费用的评估。

3.1 医疗终结时限

医疗终结是指根据临床一般医学原则,临床症状和体征稳定,医疗机构诊治活动结束。一般地,单一伤病所需治疗和康复时间有一定的时间范围,称之为医疗终结时限。根据不同的伴发病、合并症,以及医疗处置和疗效等情况,可在同一伤病的一般医疗终结时限内评估具体的医疗终结时限,亦可相应地延长医疗终结时限[9]。

理论上,对于没有明确指征而超过的医疗终结时限长期住院的,在法医鉴定中应对超出正常医疗终结时限而发生的费用作出特别说明。

3.2 继续医疗费

对尚未达到相应病情的医疗终结时限,而提前出院的患者,可以参照其病情的一般医疗终结时间,评估其需要继续医疗时间及其相应医疗费用,称为继续医疗费鉴定。按照公式:继续医疗费=(医疗终结时间-实际住院时间)×继续医疗费/月。

3.3 医疗依赖和护理依赖

(1)医疗依赖是指在医疗终结后,患者的后遗症仍长期不能脱离医疗的情况。可分为一般依赖和特殊依赖。前者为需接受长期或终生药物治疗者,如降压药、降糖药、抗凝剂和抗癫痫药等;后者为需终生接受特殊医疗设备或装置治疗者,如血液透析、人工呼吸机等[9-12]。

(2)护理依赖是指在医疗终结后,患者的后遗残疾致使生活不能自理,需要依赖他人护理者。可分为完全护理依赖、大部分护理依赖和部分护理依赖3个级别[9-10]。

(3)辅助器具指一些伤残及其后遗症者,必需永久配置或安装可帮助护理改善日常生活能力和容貌的器具,如人造关节、假肢、助听器、义齿和义眼、轮椅和拐杖等。原则上,应参照国产假肢、辅助器具的基础价格标准及其使用年限,评估其所需的总辅助器具费用=单个辅助器具的费用×更换次数即 [(当时的国民平均寿命-医疗终结时年龄)/辅助器具寿命期限]。

4 多因素共同后果的医疗费用合理性评估

在实际鉴定中,现存损害后果与致伤因素之间的因果关系可能存在多种情形,包括一因一果、多因多果、一因多果及多因一果。对于一因一果、一因多果的伤病及其后遗症情况,可直接参照上述基本原则评估医疗费用合理性。对于多因一果、多因多果的伤病及其后遗症情况,不但要进行上述医疗费用合理性评估,而且还要通过明确各致伤因素的各自原因力大小,进行划分医疗费用的分担比例[11-13]。

综上,医疗费合理性评估及其相关医护问题的鉴定应属于涉及基础医学、临床医学理论和诊疗知识的最复杂的法医鉴定,特别是尚缺乏统一共识的法规和操作指南,而目前不同医院和医生的收费项目和标准、不同地方和鉴定机构的鉴定依据均很混乱,严重地影响了这类案件的鉴定效率和质量,“同案不同鉴”情况多见,已构成激化医患关系和社会矛盾的一个不容忽视的因素之一。因此,急需制定医疗费合理性评估的相关参考标准和操作指南,达成法医业内共识,以期保护医患双方合法权益,维护医疗秩序和医疗安全,促进社会公平公正、和谐稳定的进步。

[1]于述伟,于晓军,黄鹏华.医疗费用合理性的法医鉴定若干问题[J].中国医学伦理学,2007,20(5):34-36.

[2]于述伟,于晓军.医源性伤害的公共卫生防控问题的探讨[J].疾病控制杂志, 2007,11(6):610-613.

[3]戴娟,徐渊洪.合理医疗中得不合理现象[J].江苏卫生事业管理,2006,17(4):6-9.

[4]曾奇,梁慧敏,王国军.过度治疗的成因及遏止的思考[J].中国医学伦理学,2009,22(2):54-55.

[5]刘文玲.心脏性猝死-临床实践手册[M].第一版.北京:人民卫生出版社,2007:260.

[6]Fred A.Mettler, Jr., Hudaw, Yoshizumi TT, et, al.Effective Doses in Radiology and Diagnostic Nuclear Medicine:A Catalog1[J].Radiology 2008,248(1):254-263.

[7]马越.合理利用抗生素资源,遏制细菌耐药性蔓延[J].中国药房,2011,22(26):2401-2403.

[8]卫生部卫生政策法规司.抗菌药物临床应用管理办法[EB/OL].http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohzcfgs/s3576/201205/54645.htm,2012-05-08/2012-05-31.

[9]刘技辉.法医临床学[M].第四版.北京:人民卫生出版社,2009:32.

[10]王旭.人身损害受伤人员的“三期”评定的基本原则[J].中国法医学杂志,2011,26(2):169-172.

[11]于晓军.法医学死因分析及其参与度划分规范的探讨[J].法医学杂志, 2010,26(5):383-386.

[12]陆一,于晓军.论伤残因果关系规范分析[J].创伤外科杂志,2009,11(2):187-189.

[13]冯龙,王典,于晓军,等.医疗损害的因果关系及其原因力的定性定量分析[C].医疗损害司法鉴定研讨会论文集,2012.

DF795.4

B

10.3969/j.issn.1671-2072.2013.02.029

1671-2072-(2013)02-0120-05

收文日期:2012-07-24

国家自然科学基金资助项目(30772458);(81072508)作者简介:王玉(1985—),女,硕士研究生,主要从事法医病理学研究。 E-mail:wangyuhenan@126.com。

于晓军(1959—),男,教授,博士研究生导师,主要从事法医学教学、科研和鉴定工作。E-mail:xjyu@stu.edu.cn。

夏文涛)

鉴定论坛Forensic Forum