轻度胃肠炎伴婴幼儿良性惊厥治疗初探

于晗澍

(菏泽医学专科学校儿科教研室,山东 菏泽 274000)

轻度胃肠炎伴婴幼儿良性惊厥(benign infantile convulsions with mild gastroenteritis,BICE),是由日本学者Morooka T 1982年首次提出的。最近有国外报道称之为轻型胃肠炎伴惊厥(convulsions with mild gastroenteritis,CwG)。随着对该病的逐渐认识,近年来亚洲和欧洲也出现相关的报道,其中以日本为多。

本病的确切发病率尚不清楚,不同地区报道不同。中国台湾的高雄地区流行病学调查发现3岁以下小儿BICE的发病率为118/10万[1],在日本为全部住院胃肠炎患儿的2.00%[2];国内吴家骅等首次报道,BICE在华北地区的发病率为全部住院胃肠炎患儿的1.78%[3];目前国内的报道较少,并非是我国没有此病或发病率低,可能与对该病的认识不足有关。本病治疗尚无成熟经验,我们结合国外报道[4]应用利多卡因治疗,获初步资料,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源

回顾分析并统计2006年1月至2012年10月间在菏泽市立医院儿科因急性胃肠炎(GE)住院的患儿中无热惊厥的发病情况,观察BICE发生情况、临床表现、实验室检查结果和近期预后。观察期内共有892例GE住院患儿,符合诊断标准的BICE患儿共35例,发生率占住院GE患儿的3.92%,其中男20例,女15例。

1.2 诊断标准

目前公认的BICE的诊断标准[1]如下:(1)婴幼儿既往健康,无惊厥史;(2)惊厥发作时不发热,可有轻度脱水,但无明显酸中毒和电解质紊乱;(3)常发生在秋冬季急性胃肠炎病程的第1~5天;(4)惊厥基本形式为全身强直-阵挛发作,可为单次或多次发作;(5)发作间歇期脑电图(EEG)正常;(6)血清电解质、血糖、脑脊液检查正常,粪便轮状病毒抗原常呈阳性;(7)预后良好,一般不复发,不影响生长发育。有热惊厥,低镁、低钙、低钠血症的病例排除BICE诊断之外。

1.3 治疗方法

2006年1月~2009年10月间住院患儿共19例,治疗均采用地西泮0.3~0.5 mg/kg,以1 mg/min的速度静脉注射,如无效,5 min后重复1次。2009年11月~2012年10月间住院患儿共16例,治疗采用利多卡因静脉注射,体重<15 kg者给予36 mg,15~20 kg者给予54 mg,>20 kg者给予72 mg,每12小时1次,连用3天。期间监测呼吸、心率、血压,观察神志、肌张力的变化。

1.4 统计学方法

采用χ2检验处理数据。

2 结 果

2.1 发病季节及年龄

(1)季节分布:1~3月份2例,4~6月份5例,7~9月份10例,10~12月份18例,全年均有发病。(2)年龄:4~45个月,平均(18.2±7.6)个月,其中4~6个月2例,7~12个月4例,13~18个月14例,19~24个月8例,>24个月7例。

2.2 惊厥的性质和特点

(1)发作类型:所有病例均表现为意识丧失、双眼凝视和全身抽搐,呈全身强直-阵挛发作。(2)惊厥的频次:其中11例(31.4%)在整个病程中仅发生1次惊厥,12例(34.3%)发生2次,6例(17.1%)发生3次,6例(17.1%)发生4次或以上,最多1例发生惊厥7次,平均2.9次。(3)首次惊厥发生的时间:惊厥发生在病程1~5天,5天后无发作。5例(14.3%)发生在病程第1天,17例(48.6%)发生在第2天,7例(20.0%)发生在第3天,4例(11.4%)发生在第4天,2例(5.7%)发生在第5天。发生在病程3天内占82.9%。(4)惊厥持续时间:发作持续时间<5分钟23例(65.7%),>5分钟12例(34.3%),最长1例达17分钟。

2.3 实验室检查

(1)所有患儿均行酶联免疫吸附试验(ELISA)进行粪便轮状病毒抗原检测,其中阳性15例(42.9%);(2)外周血象:白细胞、血红蛋白、血小板均在正常范围;(3)血生化:血清钠、钾、钙和血糖均正常;(4)脑脊液:12例行脑脊液检查,脑脊液常规、生化均正常。

2.4 脑电图和影像学检查

24例行普通脑电图检查,呈正常脑电图,未见癫痫波发放。28例接受过头颅CT或MRI检查,1例有外围性脑积水,其余均无异常。

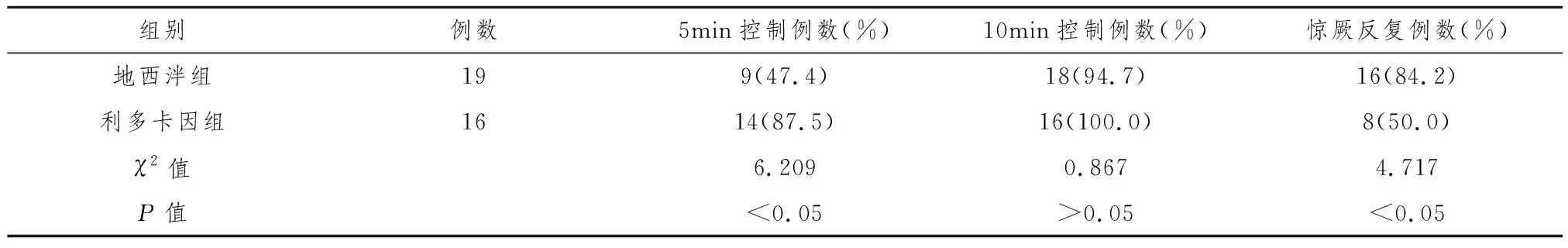

2.5 两种治疗方法结果

见表1。从表1可见,利多卡因较地西泮止惊快,且惊厥复发较少。

表1 两组患儿惊厥控制时间比较

3 讨 论

BICE是一种以难治性反复发作惊厥为主要特征的疾病,在基层医院并不少见。多发生在冬春季,以婴幼儿多见,病因可能与病毒感染有关,化验检查多为正常。少数病例抗惊厥药物疗效欠佳,反复惊厥发作控制困难。按照BICE的诊断标准,本病的诊断并不困难,无热惊厥与呕吐、腹泻引起的电解质紊乱,如高钠血症或低钠血症、低镁血症、低血糖等所致惊厥应鉴别。

本病发生于婴幼儿期,多为1~2岁,一年四季均可发病。临床胃肠炎症状轻微,可以有恶心、呕吐、腹泻,但是患儿一般不出现明显的脱水表现及电解质、酸碱平衡紊乱,体温多数正常或低热(<38℃)。本组病例惊厥表现为全身强直-阵挛发作,与国外文献一致[5]。惊厥症状多发生于消化道症状后第1~3天,本组病例有82.9%发生于病程前3天。在整个病程中可以有多次惊厥发作,文献报道[3]本病在病程中惊厥可以再发,惊厥平均发生2.1次,本组病例惊厥平均发生2.9次。本组病例脑电图、头颅CT或MRI检查均未见明显异常。

BICE的发病原因目前还不清楚,多认为与病毒感染有关,轮状病毒肠炎是合并良性惊厥的最大危险因素。其他如诺如病毒、腺病毒、柯萨奇病毒A4型、空肠弯曲菌、志贺菌属、沙门菌属B和C亦是重要的致病原。目前BICE的发病机制尚不清楚,有学者认为婴幼儿感染病毒性肠炎时其惊厥阈值降低导致了反应性惊厥发生[6]。Kawashima等[7]研究发现,轮状病毒肠炎合并惊厥的患儿体内一氧化氮合酶活性增强,使NO在血液和脑脊液中异常堆积,而感染组织内的自由基、过氧化氢和多种细胞因子,包括白细胞介素6、8和肿瘤坏死因子α等的合成与聚集,促进了NO的生成,推测NO和炎性因子在惊厥的发病机制中扮演着重要角色。有位日本学者发现一对双胞胎几乎在同一时间出现BICE,而且惊厥表现形式也一致,认为尚不能排除家族遗传倾向[8]。

虽然本病为一过性,预后良好,不需长期服药,但由于反复惊厥发作易对患儿的神经系统造成损伤,需要对患儿做出及时的诊断、预防和减少惊厥发作。寻找安全有效的药物,制定详细的有针对性的方案及深入了解其发病机制是有待进一步研究的课题。Okumura A[4]2004年报道利多卡因治疗BICE效果良好,我们的初步观察显示,利多卡因和地西泮虽然都可以在10 min内控制惊厥,但利多卡因在5 min内控制惊厥和减少惊厥复发方面优于地西泮,说明利多卡因可控制惊厥迅速,且可以预防惊厥再发作,因此,利多卡因可能是目前发现的最为有效治疗本病的药物。由于本研究病例尚少,在今后的临床工作中需进一步设计前瞻性随机研究才能更好说明问题。

[1] Huang CC,Chang YC,Wang ST.Acute symptomatic seizure disorders in young children——a population study in southern Taiwan[J].Epilepsia,1998,39(9):960-964.

[2] Abe T,Kobayashi M,Araki K,et al.Infantile convulsions with mild gastroenteritis[J].Brain Dev,2000,22(5):301-306.

[3] 吴家骅,刘寅,曹丽萍,等.轻度胃肠炎伴发良性婴幼儿惊厥临床研究[J].中国实用儿科杂志,2002,17(4):216-218.

[4] Okumura A, Tanabe T, Kato T,et al.A pilot study on lidocaine tape therapy for convulsions with mild gastroenteritis[J].Brain Dev,2004,26(8):525-529.

[5] Imai K,Otani K,Yanagihara K,et al.Ictal video-EEG recording of three partial seizures in patient with benign infantile convulsions associated with mild gastroenteritis[J].Epilepsia,1999,40(10):1455-1458.

[6] Nishimura S,Ushijima H,Nishimura S,et al.Detection of rotavirus in cerebrospinal fluid and blood of patients with convulsions and gastroenteritis by means of the reverse transcription polymerase chain reaction[J].Brain Dev,1993,15(6):457-459.

[7] Kawashima H,Inage Y,Ogihara M,et al.Serum and cerebrospinal fluid nitride/nitrade levels in patients with rotavirus gastroenteritis induced convulsion[J].Life Sci,2004,74(11):1397-1405.

[8] Okumura A,Kato T,Hayakawa F,et al.Convulsions associated with mild gastroenteritis:Occurrence in identical twins on the same day(in Japanese)[J].No To Hattatsu,1999,31(1):59-62.