预防锅炉受热面管材带裂纹流转的措施

喻小彪

(上海发电设备成套设计研究院,上海200240)

锅炉正常运行及寿命很大程度上受锅炉受热面状况所制约,为了减少锅炉水压试验、168h试运行及锅炉正常运行时受到受热面管材缺陷,特别是管材裂纹影响,从受热面钢管制造厂出发,找出管材带裂纹流入锅炉制造企业的原因,找出解决办法,从而有效地防止有缺陷的设备流入电厂。

1 案例

这里列出四个案例:

(1)某电厂1 000MW锅炉水冷壁后墙蒸发屏 管 子 (SA213-T23,外 径 44.5mm,壁 厚7.3mm)在水压试验时,发现管子因纵向裂纹而泄漏一处。裂纹离最近的焊缝为扁钢与管子埋弧焊焊缝约18mm,离对接接头150mm。

(2)某电厂1 000MW 锅炉水冷壁钢管(SA213-T23,外径38.1mm,壁厚6.8mm)对接后工业电视检查时,发现焊口附近管材裂纹。通过对尚未焊接的1 400多根管子用MT扩大检查后发现,同规格管子有107根存在同样缺陷,这些管子母材裂纹有一个共同特征:均出现在管端约200mm范围以内,除极个别能通过目视检查发现外,其余均通过MT检查发现。

(3)某电厂1 000MW 锅炉省煤器蛇形管(SA210C,外径42mm,壁厚6.5mm)在制造厂水压试验时,发现5根管子出现泄漏,泄漏部位在焊接外,或在管子端部未焊接处,其中一处未焊接管子端部纵向裂纹目视可见,该裂纹至少在坡口加工时极易被发现。

(4)某电厂1 000MW锅炉二级再热器管屏在MT检查时,发现二级再热器悬吊管(SA213-T91,外径48mm,壁厚8mm)管壁裂纹缺陷,最终经扩大检查1 304处,共发现管壁裂纹51处,其中最长的一处达400mm,所发现裂纹均经修磨后MT检查发现,非肉眼可见。

2 缺陷产生的原因

2.1 案例1

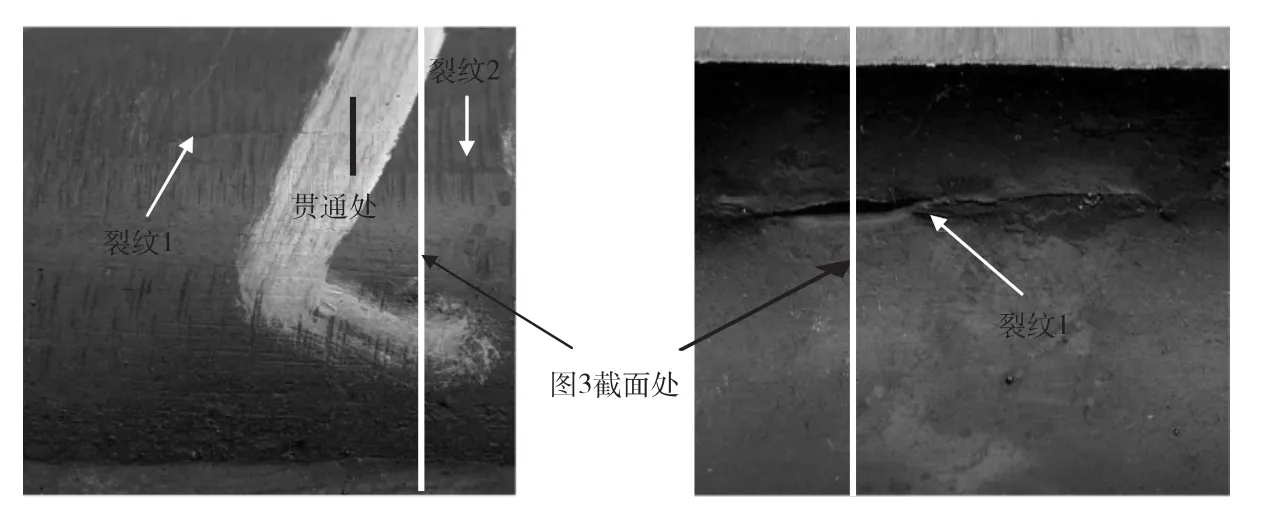

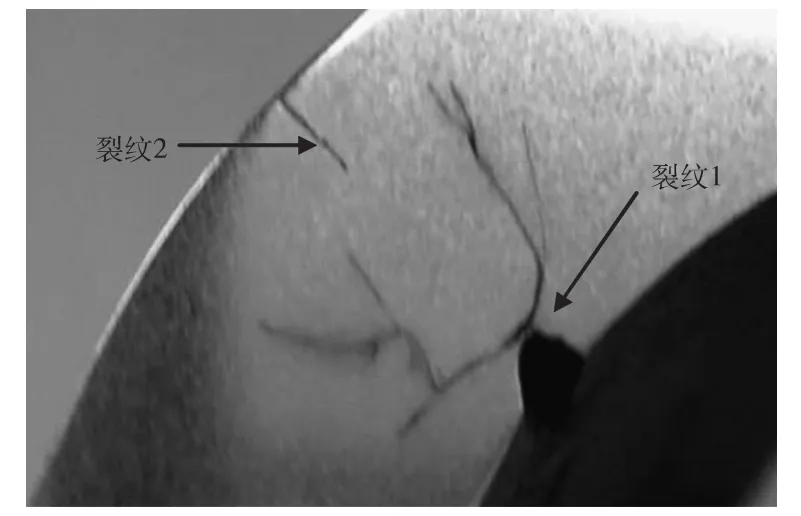

案例1中管材经过裂纹宏观和微观检查(图1~图3)发现:

(1)由于裂纹产生部位距离最近的焊缝尚有18mm的距离,可以排除裂纹是由于焊接所引起的。

(2)裂纹1和裂纹2的裂缝中,从开始到尖端均始终充满了黑色的固体夹杂物,显然这些固体夹杂物不是后期氧化形成的,而是在热轧或穿孔时卷入的,所以水冷壁后墙垂直段蒸发屏SA213-T23管材上的纵向裂纹属于钢管原材料缺陷。

图1 裂纹处管子外部形貌 图2 裂纹处管子内部形貌

图3 垂直于裂纹方向的截面形貌

2.2 案例2

案例2中的管材全是原材料,未经焊接或热加工,管材表面未见有明显的击打及变形痕迹,因此属于典型的原材料缺陷。

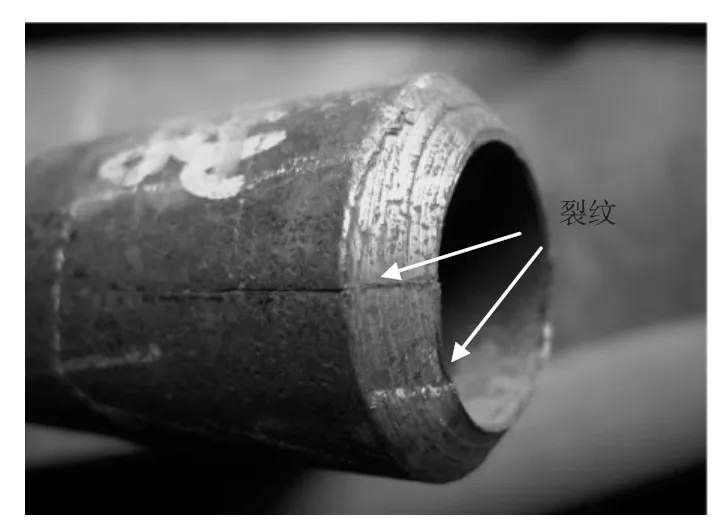

2.3 案例3

对泄漏部位(见图4)的管材进行取样并做金相分析,发现它们具有一个共同特征:外壁到中心一段的裂纹两边的组织存在脱碳的现象,且晶粒没有变形,而从中心某一段开始到内壁的裂纹两边没有脱碳现象,且晶粒存在变形,在焊接部位的裂纹也未向焊缝内部延伸。从这些现象可以推断:从外壁到中部某一点的裂纹为管子在钢管厂制造过程中产生的开裂,而后一段开裂是随后发生的裂纹扩展,这些属于原材料缺陷的扩展。

2.4 案例4

管材裂纹部位离焊缝均较远,管材表面也未见有明显的击打及变形痕迹,金相分析情况与案例1类似,因此也属于典型的原材料缺陷。

图4 省煤器管未焊端裂纹

3 管材带裂纹流转出厂的原因

以上4个案例涉及多个部件、多种材料,缺陷主要集中为钢管端部200mm范围内的原材料裂纹,而且案例2及案例4中涉及裂纹管材数量较大,带有普遍性。以上几个案例中钢管供货厂家涉及大、中、小型钢管厂,锅炉制造企业采购协议中都有探伤盲区切除要求,且均派员驻钢管厂进行验收,而且钢管厂对每根管材都进行过出厂检验。

但管材能带裂纹进行流转,有检验方面的问题,也有管理方面的问题。为了满足连续生产的需要,针对管材裂纹检验,钢管厂通常都是通过目视检验、水压试验、自动无损检测相结合的方式进行检验。众所周知,目视检验仅能发现明显的外表缺陷,而水压试验仅是一种致密性检查试验,不易检测出非贯穿性裂纹。因此,以下就从人、机、法、环四个方面对无损检测和质量管理过程中影响管材质量的因素进行分析。

3.1 人的因素

由于人的因素造成钢管带缺陷流转,则表明人员资格或业务能力满足不了制造或验收要求。

人主要包括两方面:一是钢管厂无损检测人员,另一是锅炉制造企业派驻的检验人员。

钢管厂自动无损检测包括涡流探伤、超声波探伤和漏磁探伤。由于这三种探伤方式均需要当场判定管材无损检测结果,并根据判定结果作相应处理后方能继续正常流转,因此其共同特点是持续高强度作业,需要有很强的临场判断能力,这对无损检测人员专业素质、经验要求较高,遇到问题时能正确处理,至少具有II级以上资格[1]和长期实践经验。这样规定只是因为他们具备足够的专业素质,能够更好地按照程序要求执行,遇到问题能更好地进行处理,从而减少因人员资质不足而造成错评或漏评。

对于锅炉制造企业派驻钢管厂的检验人员应该具备较高的综合素质,虽然检验人员不一定需要相应NDT II级及II级以上资格,但应该具有一定的无损检测方面的专业知识和能力;同时还需要熟悉被监督检测单位的钢管制造过程的质量管理体系,以便监督钢管厂质量管理过程(含无损检测过程)的执行是否规范和有效。

对于钢管厂无损检测人员,他们一般都能满足GB/T 9445—2008《无损检测人员资格鉴定与认证》的相关规定;但锅炉制造企业派驻钢厂人员尚不能满足上述要求,由于许多锅炉制造企业受“零库存”影响,驻厂检验人员更多关心的是所采购产品的供货进度,而且由于多数锅炉制造企业往往对其任务安排和工作细则没有很详细的规定,他们工作的侧重点就会更多偏向于自己以往熟悉的工作技能和管理经验,而不是较为系统、全面的驻厂监督和检验。

3.2 设备的因素

因为无损检测设备检测能力局限或设备处于非正常状态运行易造成管材裂纹缺陷漏检或错检。

设备检测能力局限分两种情况:一种是无损检测设备陈旧、落后而无法检出管材缺陷,说明该检测设备检测能力难以满足生产需要,必须及时更新设备,并对该设备所检管材采用手工无损检测等其他方式进行抽查确认,以确保管材产品质量;还有一种情况属于端部探伤盲区,为了满足连续生产的需要,消除探伤盲区的最好办法就是将盲区切除。对历年来监理过程中发现探伤盲区的案例统计发现,出现盲区缺陷的钢管制造企业大多属于中、小型钢管厂,其生产设备相对落后,质量管理体系不够完善,质量管理执行的有效性相对薄弱,案例2的发生就是管端探伤盲区未被发现或发现后切除不彻底造成。

无损检测设备非正常状态主要有两种:一种是尚未经检定合格的设备,这种设备使用前必须经检定合格,其配套使用的对比试验也必须经计量合格;另一种非正常状态属于无损检测设备未按规定进行校验或经校验发现不合格(含设备故障),自动无损检测设备每次重新使用设备前都必须按操作程序的规定进行必要的调试,以确保对比试样上的人工缺陷能够被检出,调试结束后按照相应标准规定经综合性能测试合格后方可用于钢管的无损检测,开始使用后还须按照一定的频次进行设备校验(至少4h一次,但无论什么时候,只要有设备操作者更换及在生产检测过程的始、末都要校验[2-4]),以确保设备运行状态良好方可正式用于管材探伤。

大量事实表明:生产和管理的实际操作过程中,经常有操作人员为了满足生产进度要求或图省事,不严格按照规定要求进行校验;校验过程如发现需要重新校准设备时,则在校准后须对上次校验检查过后的所有钢管重新进行探伤检查,以确保两次校验之间无错检和漏检的情况发生。

3.3 规定执行中的影响因素

由程序、规定的影响因素造成管材带缺陷流转说明程序或规定不健全、不合理,操作者未按规定执行或执行效力打了折扣,这些包括钢管厂的自身规定,也包括对锅炉制造企业驻厂人员的监督检验规定。

钢管制造企业一般都有一套自己的质量管理体系,其中对无损检测设备的检定、校验、维护保养、标记移植、跟踪流转、不合格品控制、包装、仓库管理等一般都会作出相应规定,指导相关人员按照规定执行。随着钢管企业自动化程度和管理体系完善程度不同而不完全一致,但所有这些都需要人员去执行,每个环节问题都有可能造成大量的、甚至系统性的管材缺陷漏检、错检、合格品与不合格品的混淆等问题,例如设备检定方法错误将可能直接导致检定结果的失效,如果标记移植时炉批号等标记错误就会造成错误包装、无法追溯等问题,流转跟踪就会出现漏检,包括入厂无损检测抽查。

锅炉制造企业也应对驻厂监督检验人员在无损检测、钢管标识、包装和流转等过程的监督检验时机、验收要点、过程及方法、合格标准等作出规定,以便驻厂人员能及时、正确和有效地对自动无损检测过程、钢管流转、标识、包装过程等进行见证确认,以确保经检验和验收合格的产品能唯一性追溯的流转至锅炉制造企业,并做好相应记录和初步放行确认。

从案例2可知,钢厂的涡流探伤存在管端盲区,是管端带缺陷入锅炉厂的原因之一。因此,在锅炉厂检验环节,解决管端缺陷随工序流转的最直接的手段是在原材料入厂检验规则和标准中,针对钢管厂的涡流探伤盲区,增加无损检测(PT/MT)和人工目测抽查,但目前从国标、行标到企标都无相应规定。

就管端问题而言,最主要是制度缺失,上述4个案例中,发生缺陷管子数量并不少,普通的无损检测手段甚至个别人工目测就能轻易发现问题,这表明管子入厂检验环节存在程序性缺失问题,而且与管子流转过程中管理不足也有关。进一步调查表明:4个案例中所涉及的锅炉制造企业均未规定须对管子端部盲区切除进行入厂复验,导致管子入厂后无法在验收阶段检查和发现管材问题。

3.4 环境因素

温度过高或过低,检测现场灰尘较大,湿度过大等都可能直接影响到检测设备的寿命或检测结果;噪声过大、光线不足会影响检验人员心情和合理的正确判断;车间、仓库的物料堆放现场“三区”的划分不明,可能造成未经检验合格甚至不合格物料的非预期流转,或是混料。

4 建议

通过以上分析,建议锅炉制造企业和设备监理单位宜采用以下办法:

(1)锅炉制造企业应制定专门的供方评审制度,选择高质量水平的管材合格供方,在供方评审时,在考察供方设备能力、供货能力、技术水平、生产管理水平等的同时,应着重考量供方质量管理体系覆盖的严密性和执行的有效性;除了审查供方探伤盲区切除是否有相应规定外,更应确认相关操作人员是否有效按照规定执行。

(2)一般锅炉制造企业均有一套供方管理制度和原材料入厂验收管理制度,多数都是按照ISO9001:2008及JB/T 3375—2002《锅炉用材料入厂验收规则》[5]要求制定的基本规定,以上4个案例中及其他许多同类案例中锅炉制造企业均有派员驻钢管厂对钢管制造过程进行初步监督检验,但很少对驻厂人员监督检验做出具体规范,因此应制定一套严密的驻厂人员监督检验规范,对职责范围、验收标准、验收对象、检验时机、检验要点、检验方法等作出规定,其中着重对制造和检验设备完好性、设备校验、钢管制作和检验过程的人员资格、钢管厂质量管理体系执行的有效性进行监督检验的相应规定。

(3)锅炉制造企业应派出具有一定相关专业素质的人员驻钢厂进行检查,以质量监督为主,派驻人员应有丰富的质量管理及无损检测等方面的知识,必要时需在派驻前对其进行相关监督检验规范的专业知识培训,以便驻厂人员具备相匹配的业务知识和技能。监督检验工作主要有:

①确认钢管厂有完善的钢管制造及其检验与试验等相关的质量管理体系文件,驻厂监督检验人员特别应关注检验与试验方面、标记移植及跟踪、技术协议中特殊要求是否在质量管理文件中体现。

② 确认检验与检测人员具有相应资质,特别是无损检测人员。

③ 确认相关制造和检验设备为完好设备,且经检定合格、确认无损检测等设备按照相关规定进行校验,且合格、确认设备运行环境符合相关规定要求。

④ 确认质量管理体系执行的有效性,对各项检验和试验过程执行的规范性和有效性进行确认,确认技术协议中特殊要求得到有效落实,如有针对性地现场适度监督确认钢管厂管端探伤盲区切除已按相关规定执行;确认产品严格按照“三区”划分进行堆放,不合格品得到有效隔离;确认钢管产品在流转过程中按照规定进行了正确、有效的标记移植,并对完工产品包装入库及出库跟踪过程进行监督确认,做好监督检验和初步验收放行记录。

(4)有针对性地制定锅炉钢管入厂验收制度。应制定严格的锅炉钢管入厂验收制度,须审查钢管驻厂检验员检验、验收记录,只有经钢管驻厂检验员初步验收合格的同批次钢管方可允许入厂。锅炉受热面钢管入厂验收一般按照JB/T 3375—2002《锅炉用材料入厂验收规则》执行,但该标准未规定“通过MT、PT及目测检验钢管的探伤盲区”等内容,各锅炉厂应在企标中增补这一要求,从检验手段上采取根本性预防措施。

(5)进行统计分析,通过多种方式督促钢厂提高技术和管理水平。

采用教育与惩罚相结合的办法,首先根据供方评审、钢管驻厂检查、入厂验收等汇总情况进行统计和分析,及时发现并协助各钢管供方改进质量管理体系,提高供货管理能力,对管材供应质量不佳或不稳定的供方,应增加检查比例,必要时加大惩罚力度,通过罚款、退货、减少后期采购数量,甚至取消其合格供方资格及诉诸法律等多种方式相结合,使各供方提高自律,不断加强管理,进行设备更新和技术革新,从源头上控制好管材质量。

(6)实行奖惩制度,将质量检验中的自检、互检、专检落到实处,避免类似案例3中肉眼可见的管端裂纹流转至下道工序,甚至流转至水压试验等情形发生。

(7)对于监理单位来说,鉴于上述问题的频繁发生,应当把管子原材料的入厂复验、下料纳入检查见证的重点,对原材料见证(含原材料质量证明书审查、原材料表面质量检查及入厂复验报告审查)设置H点,将原材料质量证明书、入厂复验报告与实物进行核对,对管材表面质量进行检查时重点检查管端表面质量,必要时辅以MT检查,并在其后的下料切割、焊接等各个过程中,加大对相关工序检查力度,以杜绝该问题在完工产品中发生,从而达到有效控制的作用。

5 结语

多个方面均有可能引起受热面管材带裂纹流转入锅炉制造企业甚至流入电厂,锅炉制造企业应该采用过程控制方法,更多从供方入手,并加强入厂验收,形成常态化的监督检查习惯,结合代价较小的、成熟的检验技术手段,杜绝此类问题的再次发生,彻底改变当前质量管理现状,把工厂各项质量管理程序、规范、要求落到实处,只有这样才能确保产品质量得到稳定、有效地提高。

[1]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 9445—2008无损检测人员资格鉴定与认证[S].北京:中国标准出版社,2008.

[2]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 7735—2004钢管涡流探伤检验方法[S].北京:中国标准出版社,2004.

[3]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 5777—2008无缝钢管超声波探伤检验方法[S].北京:中国标准出版社,2009.

[4]国家质量技术监督局.GB/T 12606—1999钢管漏磁探伤方法[S].北京:中国标准出版社,2004.

[5]全国锅炉标委会.JB/T 3375—2002锅炉用材料入厂验收规则[S].北京:机械工业出版社,2002.