道路定线技术在北京市规划道路数据管理系统建设中的应用

秦学秀,张保钢

(北京市测绘设计研究院,北京 100038)

0 引言

城市道路网是由城市范围内所有道路组成的一个体系,是城市总平面图的基本骨架,它是在编制城市总体规划时拟定的。北京市规划道路网是北京市城市建设的重要基础,是城市规划和城市建设工程的必要保障。经过几十年的规划道路定线测绘生产,北京市积累了大量的规划道路定线测量成果,其成果以卷宗形式保存,查询以道路名称或项目编号为索引。随着北京市城市规划建设和地理信息技术的迅速发展以及北京市规划委办公自动化工作的实施与深入,传统的数据存储模式及单一的数据形式已不能满足规划设计、审批的需要,无法适应城市建设的快速发展。

为满足测绘生产、规划审批、规划设计和北京市各建设单位的需要,“北京市规划道路数据管理系统”项目在北京市规划委立项,并通过了北京市规划委员会组织的项目鉴定。鉴定结果认为,该项目取得的成果在城市规划道路数据的可视化管理与实用性方面处于国内领先水平。

1 规划道路数据内容

1)规划道路定线条件。它是由规划行政主管部门开具的,是规划道路数据生产的重要且唯一的依据。定线条件中主要提供了规划道路的名称、起止、条件编号、路宽、确定道路平面位置的测量及计算条件、路口红线(立交)设置情况、曲线设置情况和平面示意图等辅助资料。规划道路每次变更都会附有一个定线条件,随着道路变更次数的增加,规划条件也相应不断增加。

2)规划道路中线数据。规划道路中线指道路的中心线,是根据定线条件进行外业测绘并经内业计算确定的道路起点、终点、折点、相交路口(本路与相关规划道路交叉点)及圆弧段的平面位置。

3)路口红线(立交)。对于特殊的、复杂的道路路口,定线条件中规定了路口红线(立交)的图形范围及测设、计算条件。依据定线条件,通过外业实测及内业计算,确定路口红线(立交)的平面位置及对应的属性信息(路口红线名称、红线曲线元素等信息)。

4)派生红线。根据中线位置和中线两侧道路宽度推算的规划路边线,它是城市规划审批和城市工程建设中最重要的依据。

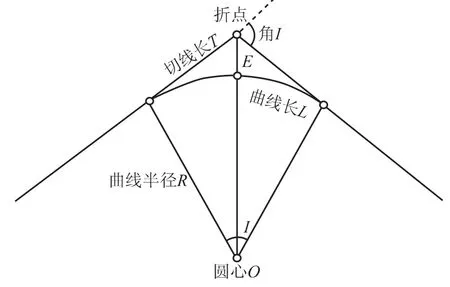

在规划道路中线和路口红线数据中都包含有曲线元素,一般情况下当道路折点处角I>3°时,在折点处会设置曲线,如果设置曲线,需要计算该点上规划路的曲线元素,包括角I、曲线半径R、切线长T、曲线长L、外距E和圆心坐标O,如图1所示。

图1 规划道路曲线元素Fig.1 Planning road curve elements

2 北京市规划道路数据管理系统

为了实现规划路数据的有效组织、更新、管理、高效的空间数据查询以及数据分发,本文基于ESRI公司的ArcInfo软件和Map Objects控件,利用Visual Basic开发完成了北京市规划道路数据管理系统。

系统由规划道路数据管理子系统和规划道路数据查询子系统2部分组成。前者的核心是管理各类规划道路数据,可以录入规划道路中线、红线数据,同时生成派生红线数据,并实现对以上数据的增加、修改、删除等一系列数据维护及管理工作,确保规划道路数据正确,和现状保持一致且完整;后者的核心是在后台产生原始数据的基础上,浏览、查询、输出规划道路中线、路口红线及派生红线数据。

系统的功能架构见图2。

图2 规划道路数据管理系统功能架构Fig.2 Funetion framework of planning road data management system

3 数据库建设

3.1 规划路数据库组织

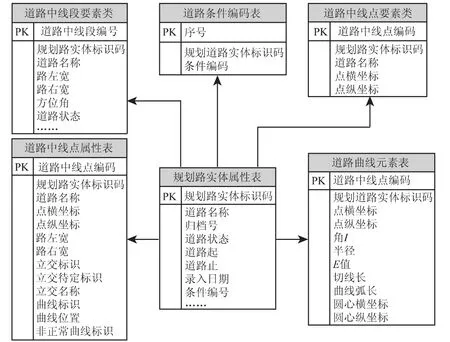

遵循分类分层的原则,将规划路数据分为中线、红线、派生红线、规划条件4个专题。其中,空间数据及各类注记以矢量数据模型存储;道路中线的属性信息、道路中线点的曲线信息、道路中线段的属性信息、红线的属性信息等则以数据库表的形式存储。空间数据和属性数据之间通过关键字关联。通过建立数据拓扑,建立起同一专题的图形与属性数据、同一专题不同属性数据及不同专题属性数据之间合理、有效的连接关系,便于数据的动态更新、查询输出及应用。

3.2 规划路中线数据库模型。

限于篇幅,仅列出规划路中线数据库模型(图3)。

图3 规划路中线数据库模型Fig.3 Database model on centerlines of planning roads

4 关键技术

规划道路空间数据是一个网状图形,相互关联多,每一个坐标点代表道路的变宽或转折处,每一个交叉点代表一个路口,所以每增加或废除一条路就会增加或减少若干个路口,每一条路的变更,都会引起许多相关道路的图形和属性变化。

规划道路的属性信息较多且相互关系复杂。每一条道路都有道路综合信息,如路名、起止点、路宽的综合描述、路网名称、与道路对应的多个条件编号等;有路段属性信息,如路宽、长度、方位、曲线半径及与之对应的圆心坐标、路段描述信息等;还有点属性信息,如点名、曲线设置信息及与之对应的曲线半径和曲线元素信息、立交设置信息及与之对应的立交名称和立交红线信息等。每一条道路与其他道路通常会有多个交叉路口,交叉路口可能会设有多个曲线、立交,所以交叉路口承载了多条路的属性信息。另外,规划道路数据中存在着一些不规范的数据,构成特例,需要给出专门的处理方法。

4.1 数据库设计中的关键问题

4.1.1 中线条件编号表的设计

每条规划道路至少对应一个规划条件编号,随着道路变更次数的增加,规划条件编号也不断增加。所以规划道路的条件编号个数在设计时是无法确定的。为了满足条件编号的动态增加,减少数据冗余,特设计了规划道路中线条件编号表,通过规划道路中线属性表和条件编号表中的关键项,建立每条规划道路中线属性与其他多个条件编号的关联。

4.1.2 中线点属性表中曲线标识设置

曲线标识是用于说明某点中线和红线曲线设置情况的代码。规划道路中线的折点或交叉路口如果设置曲线,可有以下几种不同情况:①规划条件给出中线半径,中线和两侧红线均设置曲线;②规划条件给出中线半径,中线和一侧红线设置曲线,另一侧红线不设曲线;③规划条件给出中线半径,中线设置曲线,中线两侧红线不设曲线;④规划条件给出中线半径,中线不设曲线,中线两侧红线设置曲线。

为了能准确表达曲线设置情况,便于系统自动识别并自动计算曲线元素,设计了曲线标识字段。曲线标识设为3位码,第1位标识左红线,第2位标识中线,第3位标识右红线(以规划条件中给定的道路中线走向为前进方向,中线左侧为左红线,右侧为右红线)。1表示设曲线,0表示不设曲线。例如:111表示中线及两侧红线均设曲线,010表示中线设曲线,两侧红线均不设曲线,110表示中线及左侧红线设曲线而右侧红线不设曲线,011表示中线及右侧红线设曲线而左侧红线不设曲线。

4.1.3 中线点属性表中曲线位置标识设置

曲线位置用于说明某道路中线交叉点上曲线位置的设置情况,本系统设为8位码。格式为“cang1.ang2”或“rang1.ang2”,其中 c说明规划定线条件中所给半径为中线半径,r说明规划定线条件中所给半径为红线半径,ang1和ang2为与所设曲线相切的2路段的方位(度),方向应为从交叉点位置向外的方向。举例如图4所示。

图4 曲线位置标识Fig.4 Identifier for curve position

例1:某路中线略图如图4(a)。折1点曲线位置标识为“c267.150”。含义:折1设曲线,中线半径为500 m,半径设在267°方位和150°方位之间,半径值500存储在与位置标识相对应的半径字段中。

例2:某路交叉路口略图如图4(b)。O点为A路与B路的交叉路口,该路口设有2条曲线,图中标注的半径均为红线半径。在A路中,O点曲线录入2条曲线位置标识:曲线位置标识1为“r225.15”;曲线位置标识2为“r225.140”。半径值600和1 000分别存储在与位置标识相对应的半径1和半径2字段中。而在B路中,由于B路与A路相交,O点曲线同样需要录入2条曲线位置标识:曲线位置标识1为“r225.15”;曲线位置标识2为“r225.140”,程序可根据曲线位置标识自动获取相应的半径值。

例3:如果一条路中线(直线)与另一条路中线(曲线)相交,那么曲线位置标识取值应为“r方位角(直线段).曲”或“c方位角(直线段).曲”。如图4(c)所示情况,曲线位置标识应为“r270.曲”。

4.1.4 规划道路中线点属性表中非正常曲线标识设置

非正常曲线(标识为1)是相对于正常曲线(标识为0)而言的。一般正常曲线,曲线设置的位置明确,有确定的半径、路宽,程序可以根据以上条件自动计算其曲线元素值。非正常曲线则计算条件不明确,需要人为根据具体情况个别处理计算其曲线元素值。所以正常曲线只需要录入其半径值,而非正常曲线则需要将曲线元素值全部录入。非正常曲线的3种形式举例如图5所示。

图5 非正常曲线示例Fig.5 Sample of abnormal curve

例4:某路折1设有曲线,中线半经为1 000 m,如图5(a)所示。曲线设在折1,那么圆弧应与“折1—A”路段和“折1—折2”路段相切;而图5(a)中的圆弧是与“A—折1”路段和“折2—B”路段相切的,与“折1—折2”路段并不相切。

例5:某路折1设有曲线,半经为500 m,如图5(b)所示。“A—折1—B”为道路中线。曲线设在折1,那么圆弧应与“A—折1”路段和“折1—B”路段相切。而图4(b)中的圆弧是与“A—折 1”路段和“D—C”辅助线相切的,与“1—B”路段并不相切。

例6:某路路宽30 m,计划向两侧扩展。折1设有曲线,中线半经为1 000 m,如图5(c)所示。根据该路路宽,南、北曲线应分别设在中线以南15 m和中线以北15 m处,即,北红线R=1 015 m,南红线R=985 m。而实际上南、北曲线分别设在了中线以南25 m和中线以北25 m处(图5(c))中虚线所示,即,北红线R=1 025 m,南红线R=975 m。

4.2 系统实现过程中的技术关键

4.2.1 曲线元素计算

首先判断该点是否设置曲线,如果设置曲线,进而判断是否为正常曲线。如果是正常曲线,在此基础上通过曲线标识判断在中线、两侧红线哪个位置设置曲线;再通过曲线位置标识确定定线条件所给半径值是中线的或是红线的。如果是中线半径,且标识为111,根据中线半径和中线两侧路宽计算两侧红线半径,进而计算曲线元素;如果是中线半径,且标识为010或110或011,则根据需要选择计算相应位置曲线元素;如果是红线半径,先确定是左红线还是右红线,然后直接计算红线曲线元素。

4.2.2 派生红线图形编辑功能实现

派生红线是城市规划审批和城市工程建设中最重要的依据,使用频率最高。然而在资料卷宗中并不存在,只是通过道路宽度来隐含表示。为此在建立规划道路数据库时专门增设了派生红线数据功能。

派生红线根据中线位置和中线两侧道路宽度推算,同时需要计算并绘制所有折点和道路交叉口曲线,还要与所有立交红线相衔接。系统编制了一整套图形编辑工具,自动化程度高,应用于派生红线数据生成模块和规划条件数据生成模块。派生红线生成主要步骤如下:

1)曲线元素计算及绘制。首先,只生成派生红线,但未绘制曲线,如图6(a);然后,单击中线交叉点,系统自动计算该交叉路口所有位置曲线元素并绘制曲线,如图6(b);最后同时自动去除多余线划并自动注记曲线元素值如图6(c)。

图6 路口曲线元素生成Fig.6 Generating of curve element in an intersection

2)路口多余线划去除。自动生成的派生红线在路口会有一些多余线划(图7(a))需要剔除,选定路口,系统自动剔除多余线划(图7(b))。

图7 去除派生红线路口多余线划Fig.7 Removing of duplicate derived redlines in an intersection

4.2.3 规划路中线图形输出功能实现

由于规划设计和规划道路资料归档的需要,在完成一条规划道路或一个规划道路网的作业后,必须输出纸质规划道路略图。该略图要清楚地表示出每个路段、每个点的空间位置并标注每条路的路名、每个路段的方位、每个点的点名、曲线元素、立交情况等必要信息。如果直接按比例打印输出,有些极小的路段会表示不出来,相邻比较近的点会重合。为满足要求,不能直接使用数据库中的图形数据,而需要通过计算重新调整图形比例关系,绘制规划道路略图,保证输出的纸质略图能够完整表达每条规划道路、每个路段、每个点的空间位置和属性信息。基于这种思路,系统很好地解决了这一问题。

5 结论

系统完成了纸质成果向信息化产品的转变,形成了比较完整、科学、合理的生产、入库、动态更新机制,实现了数据的可视化及数据共享,改变了传统的数据管理、数据分发模式,提供了高效的数据管理、数据分发手段,提升了信息化管理和服务水平。该项目获得了中国测绘学会国家测绘局测绘科技进步三等奖。系统应用于北京市地理信息中心、北京市测绘设计研究院资料档案室及各生产分院,并长期服务于北京市规划委,多次为北京市规划院、北京市交通委等政府部门和北京市各建设单位提供规划道路数据,取得了很好的社会效益和经济效益。

[1] 张保钢,秦学秀.北京市规划道路管理查询系统的设计与实现[J].国土资源遥感,2004,16(3):69-72.Zhang BG,Qin X X.The design and realization of the management and query system for planning of roads in Beijing[J].Remote Sensing for Land and Resources,2004,16(3):69-72.

[2] 张保钢.道路定线时红线与路宽方向的说明问题[J].测绘通报,2003(1):38-40.Zhang B G.A question on statement of redline and road width direction in planning road surveying[J].Bulletin of Surveying and Mapping,2003(1):38-40.

[3] 张保钢.一种道路定线曲线元素的通用算法[J].测绘通报,2003(8):43-45.Zhang B G.A general algorithm of curve element in planning road surveying[J].Bulletin of Surveying and Mapping,2003(8):43-45.

[4] 刘 进,闫 溡,李 蕴,等.《规划路生产应用系统》的建设研究与实现[J].北京测绘,2007(2):19-21.Liu J,Yan S,Li Y,etal.Research of planning road product application system[J].Beijing Surveying and Mapping,2007(2):19-21.

[5] 城市测量规范编写组.城市测量手册[M].北京:测绘出版社,1993:746.The Editing Group on the Urban Surveying Standard.A handbook on urban surveying[M].Beijing:Publishing House of Surveying and Mapping,1993:746.

——书写要点(三)