从《中国好声音》看导师制

2012-12-29 00:00:00孙黎

商业评论 2012年11期

2012年,有一档音乐真人秀节目震撼了中国荧屏,《中国好声音》在众多选秀节目中脱颖而出,以超过5%的收视率创今年卫视综艺节目收视新高;插播广告创下15秒116万元人民币的天价;造星速度也创下新纪录,一些草根选手还未赛完,就赢得了演唱热映大片主题曲的合约,有的选手出场费甚至涨到了50万。为什么《中国好声音》能在超短的时间内打造出一群未来之星?

秘诀就是导师制。以往的选秀节目是一种单项权利,评委决定选手生死;而《中国好声音》是双向选择——导师有选择学员的权利,学员也有选择导师的权利。导师为了争取队员,拼命施展自己的能力和优势,如杨坤不停地宣传将要开32场个人演唱会,以此吸引心仪的学员加入自己的团队。招兵买马之后,导师们又不遗余力地帮助学员提高,迎接新挑战,从而给观众带来了更多期待和惊喜。

导师(Mentor)的概念虽然发源于西方,中国人对此并不陌生,它在某种程度上类似“师父”,即那些在日常生活和工作中,给我们引导、训练、忠告和友情的人。美国辛辛那提大学(University of Cincinnati)教授乔治·葛伦(George B. Graen)等学者提出了领导-成员交换理论(leader-member exchange,简称LMX理论),可以应用到导师关系中:在组织中,领导者(指导者)会将某些下属(被指导者)划分为“圈内人”与“圈外人”。他们会与圈内人形成高质量的交换关系,给予圈内人更多关照、时间和信任,而被指导者也会付出更多贡献、忠诚与情感,以此使领导者与下属、指导者与被指导者都成功。

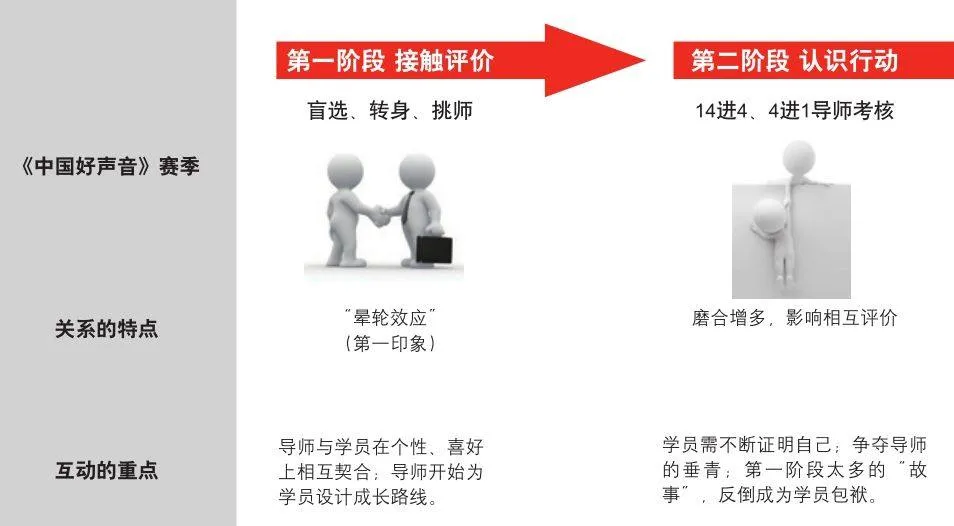

领导-成员交换关系不是一成不变的,它会随着时间推移而发生变化,一般要经历四个阶段:接触、评价阶段,认识、行动阶段,感情、信任阶段,维持、扩展阶段。

《中国好声音》将导师与学员间的相互吸引、相互支持与感恩,以及他们之间交换关系的演化以娱乐节目的方式清晰地呈现了出来,对管理者不无教益,对创业者更是如此。

导师:创业者的贵人

对年轻的创业者来说,为初创产品找到第一位客户无疑是巨大的成功,也是一个全新的里程碑。(参见作者对《茶博士创业记之行至水穷处》案例所做的点评,《商业评论》2012年7月号)但在此之前,最重要的可能是找到至少一位创业导师,获得他们的帮助。

那么,导师可以帮你什么呢?

一、导师会激励和引导你,让你保持创业的激情,保持自信。吴莫愁可谓 《中国好声音》舞台上绝对的异类,但她获得了导师庾澄庆的力挺。庾澄庆说:“吴莫愁是上天赐给我的礼物。”在他的强力保护下,吴莫愁一路过关斩将,获得总决赛亚军,无怪乎吴莫愁会发出“哈林哥最懂我”的感叹。

而那英对自己“小二班”学员的激励也是有目共睹。巅峰之夜夺得“年度好声音”的梁博,当初四位导师中只有那英一人为他转身,她对梁博说:“你的歌声在我眼前有画面,你的歌声里有故事。”在接下来的比赛中,她也一直鼓舞梁博,直到他成为年度最大的黑马。

即便是落选的选手,如王韵壹、袁娅维等演唱爵士小众歌手,当她们离开舞台时,导师刘欢也深情鼓励她们:“没有事情是不可能发生的,中国乐坛会因为有你这样选择的歌手而感到骄傲。”

创业者的境遇与这些学员非常相似,有的像吴莫愁和梁博,起初并不被看好,只能在一片黑暗的迷茫中摸索;有的像王韵壹、袁娅维,拼到最后,铩羽而归。这时如果有一位导师相信你,鼓励你,你便会重拾自信,寻找黑暗尽头的亮光。

二、导师可以帮你了解行业内的隐性知识(tacit knowledge)。人类知识可以分为显性知识和隐性知识两种,有些能用话语、文字或图表明确表达,有些则往往只可意会,不好言传,这些难以表达的便是隐性知识。隐性知识多存在于个人头脑中,不能通过普通教育或大众媒体进行传递,往往只能通过“师传”和“参悟”,有时还需要一些关键的个人跨过“结构洞”,在知识中起到桥接作用。所谓的结构洞,是指社交网络中的你与某些人发生直接联系,但与另外一些人不发生直接联系,需要一些中间人在这些关系间断的洞穴中桥接,这些中间人可能就是你的“贵人”。

以梁博为例,他的导师那英自己并不是摇滚歌手,但她将梁博引荐给了国内摇滚界的新老两代教父——汪峰与崔健。见了崔健以后,梁博兴奋地说:“崔健的人格魅力让你一下子就被他吸引,被带到他的思想里,在他面前我感到无拘无束,他的‘劲儿’没变。他选择很年轻、很奢侈地活着,这种奢侈是指不为钱活着。” 可以说,梁博正是因为从这些隐性知识中悟到了摇滚的灵魂,才有了他在巅峰对决时的汹涌释放。

创业也需要隐性知识,那些非正式的、难以表达的技巧、经验和诀窍,还有洞察力、直觉、感悟、价值观,都属于这个范畴。创业研究表明,在筹集资金、与风险投资谈判时,隐性知识起着至关重要的作用,此时若有导师帮你,你就离梦想更近一步。(参见副栏“导师制中的参悟模式”)

三、导师可以凭借对行业的理解,帮你建立并完善商业模式和架构。《中国好声音》在盲选阶段比的是声音,但随着赛程的行进,声音不再是最重要的了,“唱什么”和“怎么唱”才是最关键的。你要是想继续站在舞台上,就必须选对歌,这些歌要适合你自己,还能持续给大家带来惊喜和感动,而这需要借助导师的智慧。导师那英对梁博最大的贡献有两个,第一是为他转了身,第二就是为他选对了最后的那首歌。梁博在最后巅峰决赛中唱的那首《我爱你中国》,明显是为体育场准备的,八万人的体育场,就得靠摇滚引high全场。这一点久经沙场的那英很清楚。

在创业者中也不乏这样的例子。Facebook今年上市后,创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)仍掌握着公司绝大部分股权,这得归功于他的早期导师肖恩·帕克(Sean Parker),正是因为帕克帮他设计了双层股权结构,才确保了扎克伯格实现了对公司的绝对控制权,免受外界资本和业绩的干扰。

四、利用导师的行业内资源和人脉,建立战略联盟,共享技术或资源。在《中国好声音》的“导师考核”阶段,四位导师还分别请来自己的好友当外援,四位“外援”在培训阶段帮导师辅导学员,从整体到细节对学员的演唱进行调整。

在创业过程中,创业者如果能得到更多“贵人”相助,建立起创业的圈子,可以提高创业的成功率。就像扎克伯格,他从没有上过商业课程,在硅谷也没有人脉,是导师帕克引他入门,帕克给刚创立的Facebook未来的资产评估是10亿美元,介绍了Paypal创始人彼得·泰尔(Peter Thiel)与LinkedIn的创始人里德·霍夫曼(Reid Hoffman)投入天使资金等。而这些硅谷名人又为年轻的Facebook在下一期引入了Accel的风险资金。

五、让导师成为你新创企业的外交官,利用他在业内的声望为企业背书,帮助谈判。在《中国好声音》中,吴莫愁唱完《痒+天涯歌女》,刘欢表示“完全听不懂”,庾澄庆的那段背书堪称经典:“她是一个极具破坏性的歌手,但在完全破坏后,又能完全重建起来。”这段话不仅说服了其他导师,而且说动了一些媒体记者。有记者说:死气沉沉的内地歌坛需要一股“破坏力”打开窗,荡涤霉味。

帕克对扎克伯格的帮助也是如此,帕克出手大方、人脉广泛,历经商场沉浮荣辱的他代表扎克伯格在与风投谈判时,锱铢必较,寸土必争,为扎克伯格争取到了多数网络新公司闻所未闻的优厚条件——对企业的绝对控制权。

如何让导师为你先转身后献身?

既然导师的力量是巨大的,那么创业者该如何建立和发展与导师的关系,并充分发挥导师的力量呢?在双方关系发展的四个阶段,应该有不同的表现。(参见副栏“从《中国好声音》领悟导师制”)

一、接触、评价阶段 此阶段相当于《中国好声音》的盲选阶段。开始时导师背对学员,对学员的信息知晓很少,唯一评判的标准就是歌声。你的声音能否从芸芸众“声”中跳出来,这声音导师是否喜欢,将对双方关系最初的发展产生极大的影响。在盲选阶段,我们看到许多参赛选手都表现得非常出色,但最后不得不离开舞台,原因就是导师们常说的:“你的声音很棒,可缺少触动我的那一点,这个点就是你自己的特色。”创业也是如此,想让导师为你“转身”,为你的事业投入,你的“声音”就得有辨识度,即你得能展现出自己的特色。

有特色还不够,还得跟导师的特色“对路”,也就是说导师与学员要契合。例如,庾澄庆思想前卫,喜欢尽情摇滚,玩音乐讲一个“爽”字,古灵精怪的90后吴莫愁与他就很契合,可以说是最般配的了。创业者选导师也一样,首先要清楚地知道哪些是自己最棘手的问题和挑战,哪些是自己要超越的目标,然后去选那些能与你分享亲身经验、帮你发掘新机遇的导师。

在选导师时最常见的错误,就是选最知名、最耀眼的导师。这样的导师往往也最忙,可能根本没时间关照和辅导你。在《中国好声音》中,最典型的例子就是很多选手选刘欢做导师,结果该组成了实力最强的组:徐海星、王乃恩、李代沫、郑虹、佳宁组合、权振东、吉克隽逸、刘悦……但随后也成为竞争最惨烈的组。

二、认识、行动阶段 这也是《中国好声音》14进4、4进1的导师考核阶段(当然,我们可以把电视节目当成导师制的浓缩版)。导师与学员接触增多,盲选中的“晕轮”(第一印象)逐渐消散,大家彼此有了进一步的认识与评价。在这一阶段,早期绩效水平较高、能力强的学员容易获得导师更多的信任,并得到导师赋予的更多机遇。在《中国好声音》14进4中,导师安排了很多PK,如佳宁组合PK权振东《冬天来了》。同唱一首歌,善长舞台剧的佳宁组合通过二重唱表现出了歌曲的层次感;而权振东则深沉安静,用声音呈现出了歌曲的画面感,不仅愉悦了导师的耳朵,还愉悦了导师的“心目”。最关键是他让导师看到了他的进步,所以最后赢得导师的垂青。这对创业者的启发就是:要经常向导师报告创业的进程与里程碑,让导师看到你的进步并为你感到自豪,让他知道他的意见对你是极有价值的,这样可以激励导师继续为你投入更多的资源,并从导师的“圈外”慢慢进入导师的“圈内”。

三、 感情、信任阶段 这也是《中国好声音》决赛以及决赛后的阶段。取得高绩效的学员,将会获得导师更多青睐,在以后的活动中获得更多的资源与合作机会。这一点我们从吴莫愁和庾澄庆的师徒关系可见一斑。网友meng12a评价说,吴莫愁参赛唱的8首歌,有8种不同风格:摇滚、狂野、风骚、迷幻、怪异、热情、安静、感伤。在最后的决赛中,导师庾澄庆落泪,表示听懂了她的歌与她的心。在这一阶段,导师与学员的关系升华到感情高度,随着信任的建立,师徒会建立起高质量的交换关系,像庾澄庆就邀请吴莫愁参与他下一张唱片的录制,而吉克隽逸决赛时唱的《阿杰鲁》,也结合了刘欢融合民族和世界的心愿。

四、维持、发展阶段 据报道,《中国好声音》今年将有20场演唱会,我们可以继续观察学员和导师如何维持他们的关系。已经为自己选定导师的创业者该怎么做呢?可以每月给导师发送电子邮件,回顾过去的谈话,同时告诉导师自己的新进展。在邮件的末尾,可以问一个新的问题,以保证对话继续。写邮件时务必注意内容简短、重点突出,不要让导师花费太多的时间。

既然导师制是一种交换关系,导师们从中得到了什么呢?与《中国好声音》强化了四位导师对中国乐坛的绝对领导力一样,创业导师通过对年轻人的指导也收获颇丰。肖恩·帕克身家已经接近10亿美元(主要得益于他持有的Facebook股票),而他的其他投资,如音乐平台Spotify与社交视频网站Airtime也获得更多的社交资源,没有像他最早创业的音乐分享网站Napster被法律诉讼搞死。扎克伯格的另一位导师,里德·霍夫曼,则在天使投资Facebook时,引进另一朋友马克·平卡斯(Mark Pincus)。后面则是大家都知道的故事了,平卡斯利用与Facebook的关系,建立起社交游戏公司Zynga。该公司70%以上的用户,都来自Facebook。

导师制已经成为创业成功的关键。美国当下著名的孵化器——Y Combinator和彼得·泰尔的“创业者基金”——最大的亮点就是请有经验的连续创业家在其中担任导师。而密苏里大学堪萨斯城分校的创业课程能一直在权威的“普林斯顿评价”中进入全美前25名,导师制也功不可没,它使学生能深度“沉浸”到创业中去。近年来,国内的一些创业创新培育机构,如“黑马营”、联想之星培训班、创新工场等,也开始引入导师制,希望他们能从《中国好声音》中得到更多启发。

参考文献:

Gr