何处不胜寒

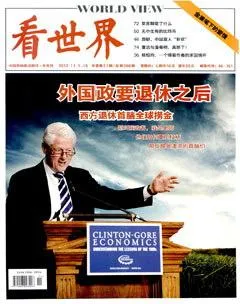

“美人迟暮”与“英雄末路”,哪种悲凉更甚?在我看来,当然是后者,因为较之美人失去美貌,英雄无用武之地更近似于人生的全方位凋零。因此,看到《看世界》本期有关外国政要退休后的各种生活状况,觉得那些仍旧繁华似锦者的热闹,仍是替代不了一些凄冷度日者的悲凉。

人都会老,这并不奇怪。但如何在荣华正盛时为未来作好准备,得志者也会有不同的选择。我个人比较欣赏赖斯的“答案”,无论做什么都不同凡响,态度上却是游刃有余(见p20)。如果说要学她,多数人甚至多数西方政要都是学不到的,因为她有一对颇有远见的父母,在她年少的时候培养了她多方面的特长与爱好——那些逼孩子练琴的家长不要暗自得意,如何用爱与温暖的方式让孩子自觉爱上某门艺术,才可让爱好成为爱好,最终化为孩子一生的营养,这才是王道。

成功是什么?回答林林总总,有一点却是一定的,它不仅仅是成功而已。前些年有一次参加培训,听中央音乐学院一位教授上课,有两句话让我记忆至今,“乐于此道而又善于此道的人生,才是好的人生”;“获得幸福人生的前提,是富有体验幸福感受的能力”。

如果人缺少感受幸福的能力,即便身在福中,也很难知福吧?很多人根本不必等到晚年才会感觉“凄凉”,往往尚在功成名就时,早已觉得人生了无意趣,因为人生的内容过于单调。从来没有人告诉过他,过一种有趣味的温暖向上的人生,哪怕没有显赫声名或过人财富为背景,做个这样的普通人也是一种成功。

因此,你可以看到,自觉得过得幸福的,多有一种可贵的“普通人意识”,他们清醒地知道自己是谁,也知道如何将日子过得有滋有味。参政的时候,他们会种花;做回普通人的时候,他们会去买菜;如果你冲他微笑,只要他看见了,也一定会回报一个微笑。本期话题所及的西方政要,也不乏这样的人。

其实不仅仅是“高处不胜寒”,压力太大照样会“寒”。前一段时间,许多周刊的封面纷纷上了2012年诺贝尔文学奖获得者莫言的“大头照”。作为半月刊的《看世界》,自然是赶不上这趟热闹。当然我也暗自庆幸不需要赶。我注意到的是,在莫言那些可以看清皱纹的封面照里,几乎没有一张照片是面带笑容的。还好,在央视的一个采访中,才可知晓莫言还是具有相当的抗压能力。面对那个著名的“幸福提问”,他很明确地回答:压力太大。在面对各种采访中,他神情虽显疲惫,仍不失其力度,让人感觉有点底气,且越来越欣赏他的智慧。

如果不是因为诺贝尔文学奖,媒体不太可能将莫言“放那么大”。但正因此,我们才会明白,不论有多少质疑,他都配得上这个奖项。而我也很同意杨恒均先生的评述:在村上春树和莫言之中,还是莫言更有资格得这个奖(见p36)。尽管就个人的喜好而言,我与许多人一样更喜欢村上春树;但单纯从文字的深度与力度而言,莫言更值得肯定。还好,莫言也是知道自己是谁的主儿,没有被这不期而至的巨大荣耀冲昏头脑。有关他的灿烂,其实才刚刚开始。

社会底层才是真正时刻感觉到“寒冷”的人。譬如说,洪都拉斯一些地方因过于贫困,很多人死后没有棺材,只能被家属装进麻袋掩埋;有洪都拉斯政客便出招用送棺材来拉选票(见p12)。此外,数十个孩子被老师塞进一辆小汽车、老人生活艰难无人闻问等新闻也在全球范围内此起彼伏。身为媒体人,也常常因此感觉到无能为力的“寒”。我们能做的,也只是尽力而为。

赵夙岚

新浪微博@广州阿岚

2012年1