我在战乱后的卢旺达

2012-12-29 00:00:00汤礼春

看世界 2012年21期

我是湖北光化水泥厂的一名仪表工,1994年到卢旺达是和同事们去帮该国唯一的一座水泥厂恢复生产的。1971年中国和卢旺达建交前,卢旺达几乎没有工业,只有一点手工业和作坊而已,经济上主要是靠锌矿和牛羊皮出口。中卢建交后,中国曾先后帮该国建立了一座糖厂、饮料厂、啤酒厂;农业上中国也曾派了一个“荆州水稻组”帮该国种植了一些水稻;另外中国还派了一个桥梁道路工程大队,帮该国建了一条从首都基加利到边境省尚古古的优质公路,这是至今卢旺达唯一一条主要的公路。可以说,从上世纪70年代起,卢旺达就和中国一直保持着良好的关系。

西努瓦,比萨!

1983年,卢旺达政府工商部又派代表团到中国,要求帮他们建一座水泥厂。中国政府答应无息贷款,并委托中国建材部和中国全套设备进出口公司完成这一项目。该项目1984年春破土动工,1985年秋建成投产,年产400#水泥5万吨,成为卢旺达仅次于锌矿的第二支柱企业。该水泥厂位于尚古古省马述塞镇,便取名为马述塞水泥厂。该厂建成后,中国政府交给了卢旺达政府,然而由于卢旺达技术力量不强,管理不善,自行生产不到一年,就严重亏损。于是卢旺达政府又提出要中国政府派技术人员帮助该厂。中国政府便委托中国建材总局对外经济服务公司与卢旺达政府签订了10年托管合同,时间从1986年7月至1996年7月。自此,该厂从厂级领导干部到各科室、各车间负责人和主要技术岗位都有中国人员代理。从签订合同到1994年卢旺达战乱前的8年中,马述塞水泥厂生产、销售一直保持良好的势头,不仅偿还了一部分贷款,还盈利9亿卢朗(250卢朗兑1美元)。

1994年4月6日晚,卢旺达战乱开始后,中国技术人员全部撤出该厂。年底,卢旺达战乱平息后,卢旺达现政府要求我国再派人去帮助该厂恢复生产。于是经北京总公司和湖北分公司协商后,此次援卢的主要生产技术人员就由我们厂承担。经商定,我们厂共派出6个生产管理干部和16个技术人员,外加一个炊事员。我也有幸被挑上了。

1995年3月21日,我们乘飞机到卢旺达首都基加利。在机场海关按规矩入关是要开箱检查的,但机场人员一听说是中国人来帮助水泥厂恢复生产的,便免除了检查,使我们很快办完了入关手续。一出飞机场,我们就感觉到了气氛紧张,机场外很多全副武装的士兵。好在这种担心是不必要的,卢旺达的军人对我们十分友好,一听说我们是中国人,便都伸出大拇指说:“西努瓦(中国),比萨!(好)”

离开机场驱车几公里后,进入首都基加利。从外表上看基加利是一片和平的景象,行人较多,穿戴也很整齐。卢旺达虽只有2.6万平方公里,却有“千山之国”之称,基加利就建在两座山头之上,故道路弯弯曲曲。市内房屋建筑不高,多以两层或平房为主,最高的建筑是一幢3层楼的“邮政大楼”。在使馆区,中国大使馆占地面积最大,建筑也最宏伟,主楼高4层,比起英、法等大使馆的平房,犹如鹤立鸡群。这也说明中国在卢旺达的地位和重要性。

我们当天在马述塞水泥厂驻基加利办事处下榻。为了欢迎我们,卢方经理特地为我们杀了两只羊,举行了一次宴会,说是宴会,其实就是两样菜,油炸羊肉串和油炸土豆。但羊肉串不像我们国内的那么小气,一串足有半斤重。

援助卢旺达经济建设

第二天早上,我们乘车前往马述塞水泥厂。从基加利到水泥厂有350公里,沿途触目之处,尽是绿草鲜花。从首都至水泥厂的路上,我们共经过了18道由全副武装士兵把守的重岗,另还有许多零星的岗亭,对所有来往的车辆和行人检查。只有对我们中国例外,所有的士兵一听说我们是中国人,就不检查,连忙放行,并向我们招手致意,还要用中国话道一声:“你好!”

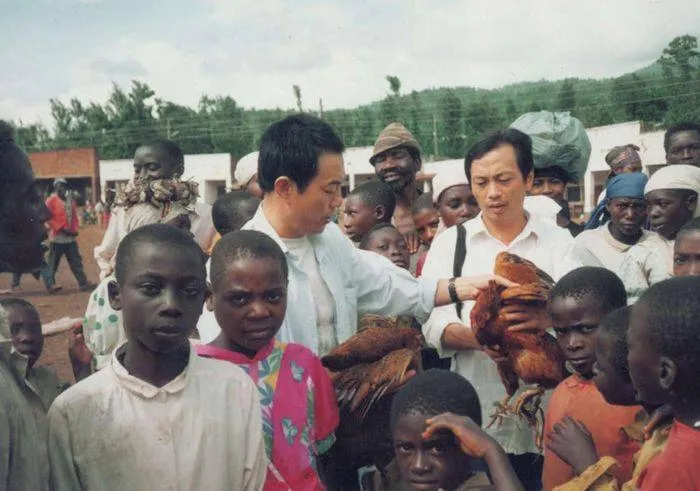

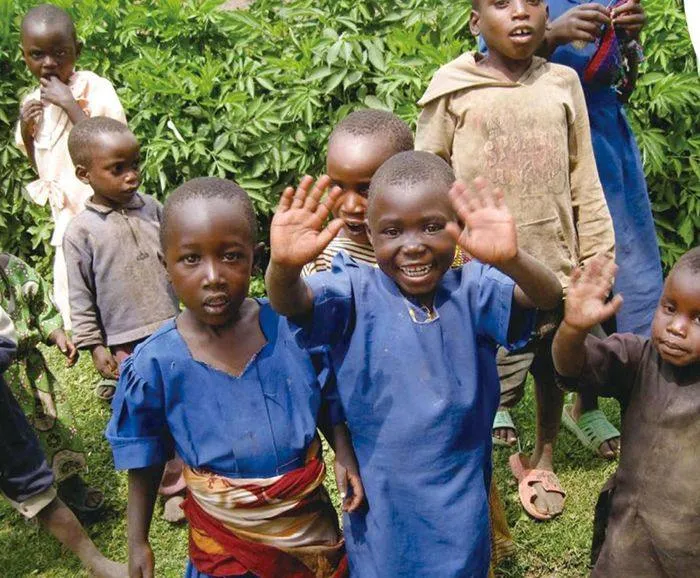

以后,我们在卢旺达生活的一年中,所到之处,所有的卢旺达人,不论是前政府人员,还是现政府人员;不论是胡图族,还是图西族,都对我们很友好。只要我们到集市上去买菜,卢旺达人就连忙把我们需要的菜送上车,价格还便宜些。相比之下,对联合国维和人员就要冷淡一些。而且所有的卢旺达人,不论是大人还是小孩,不论是男人还是女人,都会一句纯正的中国腔:“你好!”

下午4时许,我们到达了马述塞水泥厂,住进了“中国大院”。中国大院占地达2万平方米,里面有20栋平房。最多时曾住过140余名中国技术人员。我们此前来帮助恢复生产的人员连同翻译共有46人,除每人住了一间半房外,还空有很多房间。中国大院的环境十分幽雅,除房子和道路外,其他空余的地方都种植花木、果树,有芒果、木瓜、香蕉、马拉古加(一种能给妇女养血的水果,形同我国的猕猴桃)、还有水果王之称的“油梨”,这里的水果不仅生长旺盛,而且常年都有,叫我们这些中国的同志饱享了水果之福。即使天天吃,也难以吃完。

我们一到达马述塞水泥厂,就着手帮助该厂维修设备,作恢复生产的准备,在本厂800余名职工的协助下,很快就使该厂恢复了生产。但由于该厂处在边界地带,而前政府武装又和现政府武装一直摩擦不断,故有些商人不敢前来购买水泥,因此我们一个月生产7000吨水泥,需要3个月才能销售完,在卢旺达的一年期间,我们共帮助该厂生产了5次,共3.5万吨水泥。虽然没有满额生产,但对恢复卢旺达的经济及建设还是起了很大的作用。

体验半原始生活

卢旺达人的生活水平较低,仍处于半原始状态。我曾到当地农家去看过,他们住的都是用芦苇式的杆子扎起来,然后用泥巴糊的房子。屋里既无床,也无任何家具,睡觉就在铺着草的地上,条件好的就在草上再加层席子;也无厨房和锅碗盆瓢,吃饭就像我们搞野炊一样,在屋外燃一堆篝火,用几根木棍支一个架子,在上面吊一个瓦罐,罐子里烤着牛肉或羊肉,在火堆旁煨着主食菜蕉,等牛羊肉烤好,菜蕉也烤熟了,一家人就围坐在火堆旁,用手抓着吃。

在服饰方面,由于本国没有纺织工业,所以布匹服装全靠进口。男的服装无统一服饰,很杂乱,有穿圆领衫的,有穿西装的,有光穿短裤的,有穿牛仔衣的,甚至还有穿大衣或是棉袄的;大部分都是打赤脚,有少数穿皮鞋的也不穿袜子。女的则比较统一,那就是必备三条布,在家里时就用较短的一条赤身一围,到家里四周围活动时,就用长一点的布一围,如到集市或是上教堂去做礼拜,就用装饰稍好看的布一围。

卢旺达人不爱用手提东西,一般的东西都顶在头上,哪怕很小的东西,如锄头、桶之类的东西也都顶在头上,也不用手扶,居然不掉下来,这叫我们看来,简直是个奇迹。

由于卢旺达人生活比较贫困,故一般人得了疟疾后,就只有面朝下趴在草地上,让太阳烤,或是找我们中国人要一盒清凉油含在嘴里。清凉油在卢旺达人眼里是“圣药”,能治百病,故不论哪里不舒服,都用清凉油。

我们临出国前,因得知卢旺达人喜欢清凉油,故每人都带了几大盒清凉油。果然一到卢旺达,入关时,就有值勤人员找我们要清凉油。我们到达马述塞水泥厂后,即有当地人拿菠萝来跟我们换清凉油,一个菠萝换一小盒清凉油。我们每次外出,都要带上一些清凉油,如遇上路边的病人,他就会伸手向我们索要;有时在集市上,会有成群的人将我们围住要清凉油。清凉油不仅在卢旺达很受欢迎,在整个非洲都是这样,我们回国时曾在埃塞俄比亚的首都逗留了半天,在出关入关时,有了清凉油开路,办事就顺利多了。

由于战乱的原因,卢旺达现在70%都是女人。在这个国家,性方面观念特殊,男人对女人只要有好感,就在对方手心上搔一搔,女的如同意,也在对方手心上搔一搔,两人就可以随便找个地方媾合一番。妓女在这个国家是公开化,路边的一些小商店里都有卖淫的,故卢旺达是艾滋病的高发区。我们在卢期间,本厂的部分当地人作了一次检查,结果就有8个人患有艾滋病。

我们在卢旺达原准备工作两年的,谁知一年后,我们就撤回了中国,原因是1996年初卢旺达的局势又开始紧张起来。

离开是非之地

联合国维和人员于1996年3月8日撤出卢旺达后,位于扎伊尔和布隆迪边界的尚古古省顿时紧张起来。原政府武装从扎伊尔绕道到布隆迪开始进入尚古古省。由于我们工作的水泥厂是现政府的经济支柱,故原政府武装开始了一系列的破坏活动。

现政府派有两个连的兵力在我们厂周围严密防范,但防不胜防。3月17日那天,反政府武装将离厂区10公里处的铁塔炸毁,导致全厂停电半个月;3月26日这天,在厂区通往尚古古的公路上,铺设的地雷将政府的军车炸毁一辆,炸死7人。4月初,又有一股反政府的武装窜到我厂区附近,至此,我们经常能听到枪声和地雷的爆炸声,最严重的是4月6日晚上10点钟时,我们所在地突然停电,紧接着又听见两声沉闷的爆炸声,我们都担心是炮火袭来,纷纷跑出门外,靠墙边躲起来,大约12点多钟时,我们见没什么事发生,就纷纷回屋睡觉。我刚迷迷糊糊了一阵,蓦地,好像外面在下大雨,铺有铁皮的屋顶哗哗地响,当我坐起来后,才发现窗外不停地闪烁着弧光,我才意识到不是下雨,而是流弹声,我把门打开一条缝向外瞄去,只见枪声密集得就像中国在除夕放鞭炮一般,川流不息的流弹就像大城市的霓虹灯般闪个不停,看样子,反政府武装和现政府武装正在附近激烈地交火,密集的枪声一直持续了半个小时后才逐渐稀疏下来。第二天早上,我们走出大院外,发现街上已经戒严,看不见一个行人。4月22日,水泥厂的几个中层干部到喀布伊县城开会回来,途中撞上了地雷,结果有4个死于非命。

随着局势越来越紧张,马述塞水泥厂的中方负责人提出“全部人员撤回国”的方案。但中国驻卢大使馆考虑到工作需要以及双边关系,不同意全部撤回。由此中方负责人决定:先期撤回14人,其他人继续留下,等局势发展再作决定。我被列为先期撤回的第一批人员。

中方负责人考虑到安全问题,在我们临启程回国的前一天,就用大型推土机沿着厂区至布格拉朵县城50多公里的公路清除一遍。5月15日这一天,我们14人正式启程回国了,我们在当地武装部队的护送下,乘车到达尚古古省城,然后和护送的部队分手,继续乘车到首都基加利。

5月18日,我们乘坐“埃航”的班机终于离开了基加利,经亚利斯亚贝巴和新德里,于北京时间20日早上7时到达了北京。当飞机在首都机场着陆后,飞机上的全体中国人都欢呼起