新课程背景下高中物理教学如何实现顺应

摘要:物理难教难学是高中阶段的一个普遍问题,分析其产生的原因后,发现学生不能理解和接受部分物理概念和规律是产生这类问题的根源。由于教师的思维方式与学生思维习惯有较大的冲突,教学中往往发现教师讲的方法和学生用的方法完全是不相干的,这让课堂教学的效率大打折扣,故在物理教学中如何实现顺应是解决这个问题的关键。从情景顺应、体验顺应、思维顺应三个角度展开讨论,在教学实践中也起到了较好的效果。

关键词:新课程;高中物理;教学;顺应

高中物理难教难学是高中教师和学生普遍认同的一种现象,有的学生说:“为什么我上课听得懂,作业却不会做”;有的老师说:“我这个问题已经讲过很多遍了,你为什么还不会。”由教师和学生的言论中我们不难发现教师和学生的思维方式和习惯不能统一,学生对知识的内化率较低是物理教学中存在的普遍问题。

儿童与环境的相互作用涉及两个基本过程:“同化”与“顺应”。同化主要是指个体对环境的作用;顺应主要是指环境对个体的作用。当儿童能用现有图式去同化新信息时,他是处于一种平衡的认知状态;而当现有图式不能同化新信息时,平衡即被破坏,而修改或创造新图式的过程就是寻找新的平衡的过程。由此可见,顺应是一个平衡的过程,是环境试图改变个体认知结构的过程,而这都需要儿童能够从主观上平衡新的认知结构,而教师起到平衡过程中的润滑剂、催化剂的作用。

一、情景顺应。知道学习内容

顺应是指外部环境发生变化,而原有认知结构无法同化新环境提供的信息时所引起的儿童认知结构发生重组与改造的过程,即个体的认知结构因外部刺激的影响而发生改变的过程。

例如:在《超重和失重》的教学中,教师让学生先描述乘电梯或蹦极的感觉,后展现宇航员在太空中的状态以及宇航员的生活(如图1),也可以借机和学生讨论杨利伟和中国的载人航天事业,当这些生活情景再现后让学生提出相应的问题,然后进行讨论,最后由教师进行总结。

二、体验顺应,感受学习过程

物理是以实验为基础的学科,无论是课堂上教师进行的演示实验还是实验室中学生进行的分组实验,其设计都要考虑到学生的体验性和参与度,将不可信的因素转化成可信的元素,让学生在体验中感受物理现象,加深对物理现象的认识,对个体平衡的过程起到推动作用。

例如:在绪论课的教学中教师可向全体同学提出起立要求——上身保持竖直,双手自然垂下,如果所有同学按照教师的要求,应该没有人能够站立起来,但在实际的教学中总有学生会站起来,教师可顺势追问学生,是否按照教师要求做到,同时教师可重新让全体学生起立,在这个体验过程中让全体同学感受到即时是平时最普通的事情也蕴含着一定的物理原理,从而养成善于观察和感受的习惯,同时也将这一习惯纳入到自己的知识结构中;在机械波形成教学中,可让同学们手拉手站成一排,然后第一位同学蹲下时带动第二位同学也蹲下,依此类推,就形成了“波”,由此感受机械波形成过程的带动原理,从而也达到了对机械波形成的本质认识;在滑动摩擦力的大小与正压力有关的教学中,可让学生用一个手指压住桌面,然后向前推进手指,感受手指对桌面的压力变化时,向前推进手指的力的变化,从而说明摩擦力大小和正压力的关系;在电感这节课中我们知道电感器断电时可以产生很大的感应电动势,有一定的危险性,学生对这点完全没有感觉,也很难接受,教学中可采用电震实验,如图2所示,教学中可将电灯换成氖泡,通电时氖泡不发光,断电时氖泡发光,也可将灯泡换成手拉手的同学,感受断电时“触电”的感觉;在超重失重的习题教学中有这样的问题:当一个物体沿静止斜面下滑时间斜面对地面的压力与整体重力的关系,大部分同学凭原有的认知结构会觉得这个问题与物体的运动状态无关,通过理论分析得到的结果他们又不十分情愿相信,这时可采用实验的办法来证实理论推导的结果,用薄木板自制一个斜面,把一小车通过细线固定在斜面的上端,如图3所示,此装置放在台秤上,待装置静止时记录台秤示数。烧断系住小车的细线后,小车将沿斜面加速下滑,这时可观察到台秤示数变小。这说明小车加速下滑过程中发生了失重现象。

从以上实际教学环节中我们看到,在概念、规律、方法、习题教学中均可加入体验元素,让学生感受到物理的真实性,不再是纸上淡兵终觉浅。

三、思维顺应,达成知识内化

物理教学中最重要的一个环节是思维的顺应,而这也是最难的一个环节,每个人都有固有的一些思维方式和习惯,有些是正确的、有些是错误的,当教师要侵入学生的思维系统时,学生本能上产生了抗拒,仍然认为自己原有的认知是正确的,会认为教师的讲解造成了他们思维混乱,所以教师应该总结学生错误的思维所在,在他们思维方式的基础上建立正确的信息,这样学生可能更加容易接受。

在讲解利用动能定理解题时,教师一贯按照动能定理的思路讲授,可有一部分同学总是不能理解为什么所有力的总功等于动能的变化,他们会想除了动能有变化,还有其他能量变化了,为什么不用考虑,于是每次这类问题总有学生按照自己的思维方式列式,其错误点往往是正负符号不清,没有想清楚就把几个能量加加减减,结果是有时候凑巧答对,有时候又会错误,没有延续性,而教师却认为讲的已经很清楚,为什么大家不能按照所讲的去做呢?原来这里正是教师的思维方式比学生更加定式,与学生在学习中形成的思维习惯有一定的冲突,教师学习多年早已习惯了一些题目的固定格式,而学生倒是要仔细分析一道题目,直到他把这道题想通为止,故教师可尝试从能量守恒的角度来讲授,按照增加的能量等于减少的能量列等式既符合学生的思维习惯,又不会出现符号的问题,因为这样一来等式两边的所有量都取正号,只是在一个问题中要辨别哪些能量属于增加、哪些能量属于减少即可,而教师因此也发现利用能量守恒的原理更能分析出一个物理问题的本质,更能体现学生对物理问题认识的深刻性,当然已经掌握利用动能定理解题的同学仍然可以继续使用。

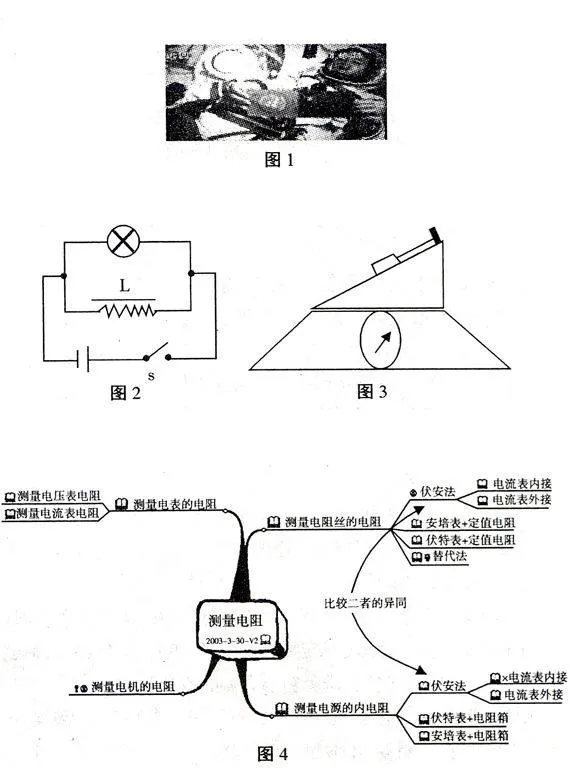

实验设计也是学生的一个弱势,此时可采用思维导图的方式帮助学生建立基本的思想方法,例如电阻的测量可采用如图4所示的思维导图,通过这个思维导图可以让学生建立测量电阻有关知识的全面联系,在遇到要解决的问题时可以很快把相应得知识点提取出来。经常进行这样的思维导图训练,可以让学生的思路清晰起来以至于自己可以完成这样的思维导图,当学生可以自主完成这样的思维导图时,思维顺应的目的也就达到了,因为利用这种方法有助于思路的清晰,工作效率的提高。

思维顺应是师生互动的过程,教师要充分考虑到学生的思维特点,按照学生的思维习惯设置一些问题,对学生正确的思维加以肯定,对学生错误的思维及时纠正,同时也要采取有效的方法让学生重组自身的知识结构,而学生也要积极地应对新事物、新思想,快速让个体的知识结构达到新的平衡,这也是当代社会所需的人才。

综上所述,课堂教学是否让学生有效地顺应知识是学生学好物理的一个重要环节,也是物理难教难学的一个关键因素,课堂中通过情景设置、过程体验、思维顺应可有效地推进学生建构知识系统的进程,从而提高学生的物理成绩