院士王士雯的生命之歌

2012-12-29 00:00:00王继荣罗国金王佳斌

中华儿女 2012年9期

从医60多年来,她把自己的爱完全倾注于所钟爱的医学事业

作为医者,她用自己的医术挽救了不计其数的生命,其中不乏开国的元帅、将军。

作为学者,她在国际上率先提出了老年多器官衰竭这一老年医学和老年急救学的新的临床综合征;她创办的英文版《老年心脏病杂志》成功入选SCI;她研究的多项成果都受到国际医学界的关注。

作为师者,她培养的学生桃李满天下,许多学生成为医学领域的知名专家。她所创办的解放军总医院老年心血管病研究所更是吸引了大批慕名而来的医学专家。

这一生,她秉承一个理念:一切为了病人,一切服务病人。

她就是中国工程院院士、解放军总医院老年心血管病研究所原所长王士雯。从医60多年来,她把自己的爱完全倾注于所钟爱的医学事业。60多年来,她把对医疗事业的执着,对患者的热爱化成一曲属于自己的生命之歌。

如今,院士已经远去,但她的生命之歌却永远留在人世间。

为练胆儿主动去食堂杀鸡

新中国成立之后的第二个秋天,王士雯从南京市私立第三女子中学毕业,跨进南京大学医学院的大门。当时的南大医学院是全国重点院校,其前身为“中央大学”。20世纪40年代末,我国最早的81名院士中,有31名院士或在这里就读或执教。

刚步入大学,王士雯就遇到一个很大的难题——上解剖课。

这个平时连蚂蚁都不敢碰的小女孩走进解剖室,扑面而来的尸体凝固液的气息,让她霎时肠胃翻卷开来,随着老师的手术刀,一件件的人体脏器显露出来,早已紧张不已的王士雯剧烈的头晕、恶心,踉踉跄跄地冲出解剖室。

如果说这次解剖课给王士雯泼了一瓢冷水的话,随后的妇产科见习,则让她彻底败下阵来。

第一次看到孕妇身上流出的鲜血,听到从手术台上传来的呻吟和嘶喊,王士雯猛然间眼前发黑昏倒在地,原来她患有晕血症。

苏醒之后,主治医师杨天盈老师语重心长地说,医生之所以被称为生命的天使,最重要是不但有爱心,而且能够积极地为一切受难的生命寻找救治的办法。医生对于病人所做的手术,就是寻找这种救治办法的重要手段……

听着老师的话,王士雯明白了医生崇高的责任,也坚定了要走下去的信心。

为了练胆儿,王士雯独自一人到树林寻找小蚂蚱等昆虫及小动物,小心翼翼地触摸。一次,两次……直到最后放开胆子。为了克服晕血,她和学校食堂的厨师达成协议,每逢杀鸡宰鹅把她叫上,让她来完成。一段时间后,王士雯的胆子变得大起来。上解剖课时,她的变化让老师和同学感到惊讶!

1955年毕业后,王士雯被分配到解放军总医院,成为当时院医生队伍里最年轻的一个。

工作后的王士雯,立志要成为一名医术精湛的医生。她在病房里的时间,由开始的8小时,到24小时,48小时,72小时,只要病人需要她,她随时都会出现。

当年秋,医院成立高干病房,需要一个具有高度责任感和事业心的医生,王士雯被作为首要人选从心内科调到高干病房任职。

带着奉献医学事业的追求,她潜心研究老年医学。年复一年,超负荷的拼命学、拼命干。80年代,当青年人潮水般涌向美国时,她却在美国拿到博士后证书后返回祖国,一头扎到临床,在老年心脏病学领域里研究、探索。

希望更多老年人长命百岁

“有理想的人永远年轻,没有理想的人即使年轻,灵魂也会爬满皱纹……”王士雯随身带的小本上抄着这样一首诗,那是她在国外学习时,丈夫叶大训教授抄寄给她的。

王士雯一生提倡要敢于创新。她常说:“在医学的道路上,仅仅走别人的路,不可能有更大的进步,创新才是医学事业的灵魂。”

上世纪80年代,王院士在国际上第一个提出“老年多器官功能衰竭”学说。当时,刚从国外进修回来的王士雯结合自己多年的经验,大胆提出我国应对老年人的多器官衰竭问题进行系统研究。她的研究内容被列入全军“七五”重点攻关计划。一年后,研究取得阶段性进展,老年多器官衰竭救治成功率由29.7%提高到59.6%。

在临床实践中,王士雯注意到许多老人因感冒引起肺部感染,接着因心脏病发作和肾或肝功能衰竭而导致死亡。她带领学生用老龄动物做实验,进行病理、生化等研究,终于发现了规律,第一个在国内外提出多衰的“肺启动学说”。

老年人患有心脏病,能不能做手术?医学界许多人士都摇头,认为很危险。可王士雯经过长期临床实践得出结论:完全可以。

“不能因为有心脏病,就使老人失去了接受先进医疗技术治疗的机会。只要有万分之一的希望,就要尽百分之百的努力。”她这样对持不同意见的医生说。

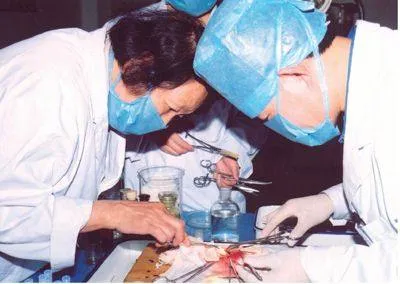

“不是她想跟谁较劲,而是她希望通过这种创新尽可能地去挽救生命。”王士雯的学生李玉峰说。有位64岁膀胱癌患者突发“急性心肌梗死”第九天,合并癌症导致大出血,量达5500毫升,已处于休克状态。由于病情复杂,多名内外科专家七次会诊,讨论后大多数专家不同意手术切除肿瘤。怎么办?面对病人危在旦夕以及家属的焦急等待,王士雯当机立断,决定为患者手术切除癌症,并亲自上台保障。在内科、外科、麻醉科共同努力下,这台手术最终进展顺利,病人从休克中苏醒过来。

老年医疗保健工作最讲求一个“稳”字。王士雯深知这一个道理,但她同时又主张,一定要让老年患者用上最先进的医疗技术。因此她所在的科室开创了诸多“第一”。第一个做冠状动脉造影,第一个做经皮腔内冠状动脉成型术,第一个做心脏射频消融术等。她还积极筹措资金,引进了亚洲第一台全数字式X线血管造影仪,世界上最先进的磁导航血管造影仪等设备。

“医者最大的悲哀,是被称作医生却无法用自己的技能使患者康复,伤心至极,是在与死神的较量中轻易败下阵来。”她常这样说。

一位76岁的老红军,患高血压、冠心病、冠状三支血管严重病变、肾功能濒临衰竭。入院检查发现两处脑瘤,已经影响行走。患者曾到12家大医院求治,各医院都不敢手术,病人家属也迟迟不肯表态。若不手术,病人只能活两个月,经脑外科与王士雯反复做工作,家属才同意手术。手术刚刚打开颅骨,病人血压急剧升高达260 毫米汞柱,心肌缺血加重,紧急处理后仍不见好转。又是一例风险极大的手术!病人家属了解情况后,突然提出“不做手术了”。怎么办?王士雯作为医疗组长和其他几位专家重新衡量了肿瘤部位及生长情况,决定继续手术。手术进行了9个多小时后取得成功,病人现在步态平稳,思路清晰。老红军感激地说:“这是我长征以来最难忘的日子”。

国内外专家认为,4个器官衰竭者死亡率100%,可王士雯却成功抢救4个以上器官衰竭者数百例次,包括一例75岁6个器官先后衰竭达9次的患者。这一惊人的成果引起了国际医学界的高度重视。

随着人口老龄化、心血管病患者逐年增加的趋势,怎样把先进的科研成果应用于临床?分析了国内外情况后,她建议成立一所集医疗、教学、科研为一体,高精尖现代化的老年心血管病研究所。1998年5月,国内第一个老年心血管病研究所诞生了。

由王士雯院士“掌印”的心研所,开诊以来短短几年间,已发展成为全军的老年心血管病专科技术中心和全军“重中之重”的重点实验室,还建立了国内外首家老年医学博士后流动站。在总医院进行的医护工作质量例行评比中,该所的门诊量、收容指标、平均住院天数以及危重病人抢救成功率等,总是名列前茅。

不断创新、不断突破。王士雯和她的团队不断取得新的成就。在国际上率先提出并深入研究了老年多器官功能衰竭的临床综合征。在国内率先总结和推广对老年心脏病人施行非心脏外科手术的内科保障的经验,对老年冠心病,尤其是老年心肌梗塞和心力衰竭进行了系统研究,显著降低了其合并症和死亡率。成功进行了老年急性心肌梗塞的抢救,填补了我国老年医学在心脏病方面的空白。

在诸多成就面前,王士雯院士坦言:“不同阶段我给自己制定了不同的目标,每一阶段的目标总比自己实际水平高一些,只有十分努力,才能达到这个目标。”

“王士雯院士几乎把一切时间都用在了学习和工作上,一干起来,简直就是‘玩命’。”心研所一病区护士长高玉玲说。

为了工作和学习,婚后没几天她就一个人住到病房。儿子及女儿生下不足满月,就分别留给了母亲和婆婆。儿子称她为“机器人妈妈”。她的房间里灯总是关得最晚、亮得最早。为了科研或病人,有时一干就几个通宵。

70多岁的王士雯因长期透支,免疫系统功能紊乱,口腔溃疡多年不愈,最终诱发癌变。然而即使在手术、住院期间,也都没有停止工作。一次次,在进手术室之前还在向别人交代工作;一次次,在病床上研究课题;一次次,嘴里插着胃管,还用笔给学生留下嘱托。研究“肺启动学假说”课题研究时,王士雯刚做了一次全身麻醉手术,可手术三天后她就回到大家身边继续工作。

“一天就睡四五个小时,往往凌晨四点才睡觉,休息一下洗洗脸接着干。”心研所副主任医师薛桥说,大家看着都心疼,可劝也毫无效果。

2010年7月的一天深夜,王士雯在主持着一个国家重点科研基金的讨论,突然面色苍白,一量血压高压竞高达186mmHg!参加讨论的同事和学生纷纷劝她休息,可她却服了点药物说:这时我不能休息,这项课题关系到我们的原始创新能否走向世界。不就是担心癌症细胞还在快速生长吗?那就让它们继续生长吧,先等我把这个重点课题的设想和计划做完吧。

正是靠着这样惊人的毅力,王士雯在医学的道路上不断前行。50多年来,经她抢救的患者不计其数,单是在共和国十大元帅中,经她抢救诊治过的就