北大考古90年

文|《小康》记者 谈乐炎

1922年艰难起步,1952年成立考古专业,1983年考古系成立,北大考古几乎与中国考古同步,是中国考古学的缩影

与往日相比,4月28日这天,北京大学鸣鹤园畔的赛克勒博物馆热闹非凡,2000平米的展厅里,人头攒动。

这天是“北大考古90年,考古专业60年”专题展览的日子。“一部北大考古史,就是中国考古学的一个缩影。”北京大学考古文博学院教授宋向光对《小康》记者说。

1922年2月,北京大学研究所国学门开设考古学研究室,这是中国乃至东亚最早的专门考古学机构,成为国内高校开先河者。此后的90年里,北大考古从一无所有,没有任何经验可循,生生将一个用实物资料复原历史的理念变成了现实。

艰难起步

1900年代最初十年,国是正乱,马衡在上海生活,远离政治,每日纸醉金迷,日子过得很安逸。但他觉得没意思,想去做学问,他觉得“那比发财致富更有价值”。

于是他辞去叶氏公司的董事职位,来到北京,开始金石学的研究。在学界,一般认为传统金石学就是考古学的前身,两者有区别亦有联系。

1920年,北大新设金石学课程,聘马衡为讲师。两年后,在国学门下又设了考古学研究室,马衡做了主任,成为史学系的正式教授。

彼时北洋政府经常欠薪,教授马衡的生活远不如曾经上海的公司董事轻松惬意。儿子马文冲回忆,父亲拿不到薪水,母亲就与他吵,但他却“若无其事”,母亲说,父亲只管“天外的事”。

马衡当时的同事,均星光熠熠,比如蔡元培、沈兼士、李大钊、胡适、钱玄同、周作人等,可见考古学当时被北京大学所重视。

“从1922年到1952年,属于中国考古实践的早期探索时期,这一时期的许多计划因各种原因未能实现其初衷, 但在考古学术研究、课程建设、学生培养以及标本室、博物馆建设等方面做出一定的积累,为日后考古专业的成立奠定了基础。”宋向光说。

马衡作为考古学研究室的首任主任,被郭沫若认为是开创北大考古系的先驱。他上任后,陆续外聘罗振玉、伯希和、王国维等为古学通信导师,将北京大学之前所购买的甲骨、古代画砖归入考古学研究室陈列,同时展开考古学研究和田野考古工作,联系相关学科专家学者加入。

最初,考古研究室经费紧张,只能从古董商人手中收购零星材料,而这些材料都是由市侩辗转所得,它们的出土地点和相互关联很难考证,所以很难进行科学系统化的考古学研究,加之本身又无力实行探险发掘,所以第一年,考古研究室虽然在专业领域做了很多努力,成绩却并不令人满意。

1923年5月,研究所国学门考古学研究室成立古迹古物调查会(次年更名为考古学会),有五位常务理事,马衡是其中之一。

这年8月,在河南新郑,有农民在刨地时掘出铜器,一鉴定竟是春秋时期郑国的青铜鼎。9月19日,马衡受北京大学研究所国学门的委托,前往新郑调查,后撰写了《新郑古物出土调查记》,不过马衡并未亲自参与发掘,这份《调查记》不能算严格意义上的田野发掘报告,但是已经有了近代考古学元素。

次年,马衡又赴河南孟津调查出土铜器,并到洛阳探寻汉魏太学遗址及汉魏石出土情况,有了这些经历后,他开始竭力倡导科学的考古发掘。

“我们所要研究的,并不是想复古,是要晓得我们的老祖宗是怎样的工作,怎样的进行,才有这份遗产交给我们,我们承受了这份遗产,应该怎样继续的工作、继续的进行,再传给我们的子孙。”马衡曾说。

但那时最大的难题是没钱,不过在马衡的主持下,北大考古学研究室还是对古代资料搜集保存、古迹调查做了大量工作,并留下了丰富资料,为今后的考古教学和研究打下了基础。

坎坷发展

新中国成立后,百废待兴,重续考古、建设专业考古队伍迫在眉睫。

1951年,北大历史系在二年级(49级)设考古组,筹建中国第一个考古专业,次年,考古专业正式成立。

“从1952年到1983年,是中国考古学科体系的建设时期,这个建设过程充满艰辛和曲折,北大考古也终于形成了以自主的田野考古教学实习为基础的学科内容。”宋向光对《小康》记者说。

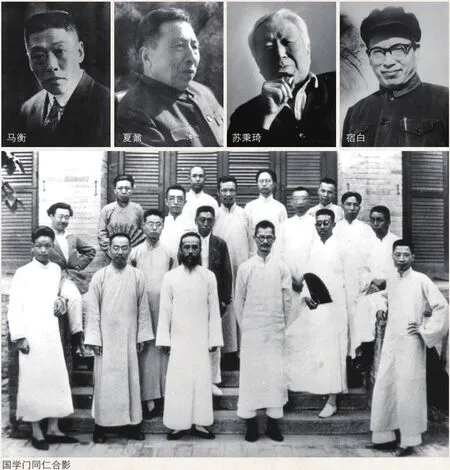

彼时北大,苏秉琦和夏鼐都是考古专业的关键先生。前者是教研室第一任主任,曾主持河南、陕西、河北等地新石器时代和商周时期主要遗址的发掘,其区系类型学说影响深远。后者是考古学通论、考古方法主讲老师,留洋经历使其具有国际视野。

多年以后,当年的考古专业学生回忆往事时,都无法忘记这两位老师。

吴荣曾已经84岁,他曾是北大历史系学生,1953年调到考古专业。他说:“我一直觉得夏先生是中国的考古学之父,他把从英国学回来的一套东西,到中国传开了。”

1951年院系调整时,学习苏联老大哥,课时安排都是苏式的,早上8点开始,一直上6节课,下午一点才能吃午饭,“那是很怪的。”当时本来读历史系的吴荣曾,特别不喜欢课堂上没完没了的亚非史、工人运动这一类,他想,还不如去学考古算了。

“那时我们就算第一班,就开始学了。”吴荣曾笑着坦言,“我当时还没想到我一生要立志做考古工作者。”

1952年,北大的考古专业成立,开了很多课,都是大师来教课,如裴文中、贾兰坡等人,包揽了旧石器时期的考古教学。次年吴荣曾就从历史系转入考古系。

“那时候秦汉考古课程都开不起来,因为没有专门精通的人。”吴荣曾说。一开始,专业教员缺乏,课程带头人很多都是当时考古界的领头人物。夏鼐主讲考古学通论、考古方法,林耀华主讲人类学通论,郭宝均主讲中国历史考古学,裴文中主讲史前考古学。

那时候很苦,都没有教材,就是老师在黑板上写,没有讲义,因为不少人都是头一次讲课,还写不出讲义。“人力很少,就想在课堂上讲讲就算了,大家听听就行了。”直到吴荣曾这届学生毕业那年,俞伟超在考古当助教以后,他们才开始编写教材。俞伟超16岁即考入北京大学,1954年毕业后分配至中国科学院考古研究所工作。1957年进北大攻读研究生,毕业后留校任教,后来成为国内著名的考古学家。

赵芝荃曾是清华历史系学生,1952年院系调整,他和学校所有文科生一起,转到了北大,他自己选了考古系,“我喜欢跑,考古学跟地质学差不多,也要到外面走一走。”

那时“中国考古学”这门课由夏鼐来讲,他是浙江人,有温州口音,但讲得很慢,所以赵芝荃说,还能听得懂。

“夏先生出国留学过,很时髦的,和苏先生不一样,他不摸陶片,他摸整个遗址,摸现象,摸问题。室内整理分型分式他讲得很少,苏先生正好把这门课补上了,苏先生很文静,话很少,很有修养。我做学生的时候就是苏先生帮助我”。赵芝荃回忆说。

那个时期的考古专业十分重视田野实习,并且成为之后北大考古的传统。

吕遵谔毕业于北京大学历史系,毕业后在考古专业任教,至今他还记得,与裴文中一起带队试掘内蒙古赤峰、林西遗址的往事,“带着53级学生,晚上臭虫特别多,学生把臭虫排成队,一个个地向灯火处赶,然后烧掉,一夜没睡”。

吕遵谔说,当年在内蒙古挖了很多石棺葬,有的很完整,有的都空了,还挖过石冢,里面也有骨头,这是内蒙古第一次发现,同时也出土了一些战国秦汉时的陶片,之后吕遵谔写成了第一篇考古文章,并且提出了“红山文化”。

而在河南洛阳挖墓时,吕遵谔是辅导员,找了很多当地工人来帮忙,其中好多盗墓贼,起初不知道,后来全辞退了。他记得挖一个大墓,覆斗形,口小底大,里面全是甲骨,挖了那么久的墓,好不容易发现这么个没被盗过的墓,大家很兴奋,都下去挖甲骨,墓就塌了,又忙着救人,用手扒。如今回忆起来,老先生更多念想着当年热火朝天的氛围,而危险也付之笑谈了。

“文革”十年,考古系教学活动一度暂停。据那时文章记载,一九七四年七二级师生在湖北省黄肢县盘龙城实习,发现了长江流域第一次见到的商代奴隶殉葬墓后,不是第一时间展开科学挖掘和研究,而是“利用墓葬批判林彪、孔老二‘克己复礼’ 的反动纲领, 几乎每天都有成百上千的工人、贫下中农、解放军战士前来参观, 使考古工地成了批林批孔的战场。”如今看来,实在荒唐,也损害了考古发掘。

“文革”中某年, 北大考古专业的部分师生去参加湖北江陵纪南城考古发掘会战,他们在当地党委领导下,同省、地、县文物干部一起举办了两个短训班。一个是七省市基层文物干部专业工作者短训班, 一个是以当地选送的贫下中农为学员的亦工亦农考古短训班。

三个月里,总共毕业九十余名学员。“其中亦工亦农学员占二分之一、他们结业后仍回生产队参加劳动,不脱离农业生产,成为我国第一批‘赤脚考古工作者’。” 这在当时被传为美谈,被认为是“工农兵占领文物考古阵地,在考古战线上缩小三大差别的新生事物。”而如今回望,不禁令人唏嘘。

不过,“文革”十年里,北大考古专业的师生也在为保护古迹不遗余力。

北京房山区琉璃河是西周时期燕国的首都,“文革”时有人要把这片遗址推平搞基建,北大历史系教授邹衡用自己羸弱的身躯挡在推土机的铁铲前,古城才得以保全。随后这里发掘出了燕侯墓地,盖了博物馆。

1992年至1998年间任北大考古学系主任的李伯谦,1961年毕业于北大考古专业,2005年他在一次清华大学的演讲中这样评价“文革”中的北大考古:“文革”十年动乱,考古学也像其他学科一样基本上没有什么进展。当然,这期间也有些重要发现,例如马王堆汉墓、盘龙城商城、清江吴城商城等。但总的看是一个畸形发展的时期。至于利用考古发现搞大批判,“批林批孔”,更是把严肃的科学工作庸俗化了,是对科学工作极大的干扰。”

1977年随着高校招生考试制度的恢复,开始实行学分制和学位制,次年,开始招收硕士研究生——考古专业逐步进入另一发展时期。

用灵魂去坚持的事业

1983年,北京大学考古系成立,宿白被任命为首任主任。他是我国历史时期考古和佛教考古的开创者,曾多次主持北京大学石窟寺遗迹的考古实习。

追溯学院最初的萌芽,高崇文印象深刻。这位后来的北京大学考古文博学院首任院长回忆,那是1983年7月11日,考古专业从历史系分出独立建立考古系。在他看来,从那天开始,北大考古迎来新的发展阶段,学科门类越来越丰富。

自80年代开始,北大师生深受苏秉琦先生倡导的“区系类型”学说影响。苏秉琦1934年毕业于北平师范大学历史系。曾任北平研究院史学研究所副研究员。建国后,历任中国科学院考古研究所研究员,北京大学教授、考古教研室主任。“文革”中苏先生受到冲击,但他泰然处之。在“五七干校”期间,他还在息县进行“业余考古”,并对区系类型学说进行了充分的思考。

这一时期,一系列重大考古发现也陆续被发现。如1984年,北京大学考古系旧石器时代考古实习队在辽宁营口金牛山旧石器遗址,发现“金牛山人”化石,这样完整的化石在中国是首次发现,在国外也很少见,被评为当年的“全国五大考古发现之一”。

1998年,北大与国家文物局联合办学成立中国文物博物馆学院、北京大学考古文博院。李伯谦先生出任第一任院长。2002年,该院更名为北京大学考古文博学院。

从最初的考古专业到考古文博学院,“北大考古的历史和中国考古学的历史几乎同样久远。”高崇文说。

2004年八里岗遗址发掘场景

高崇文担任院长的六年里,很多人建议他修改学院的名字,“比如把学院名字改成‘考古研究院’,甚至还有人建议改成‘文物鉴定所’等等”,高崇文说,“我可不能随便把名字改了,砸了老祖宗的牌子。考古学是要用灵魂去坚持的事业”。

在北大考古90华诞、北大考古专业成立60年庆典上,现任北京大学考古文博学院院长赵辉这样说:“考古学是个很难得的学科,考古学提供了纯粹的个人空间,能给你最大程度自由探索的条件,北大应该明白自己在中国高校的地位,培养大专家、大师、大学者,这是北大的使命。北大的学生不能甘于平庸,要有抱负,有使命感”。

(本文引用相关史实援引自《记忆——北大考古口述史(一)、《马衡传》、《北京大学考古学系五十年》等书)

责编 罗屿 LuoYu7788@126.com