晚清时期新疆改制建省所致的社会文化发展与民族融合

盛新娣 闫国疆 刘秀珍

[摘要]晚清时期新疆改制之后,采取广兴水利、移民实边、兴教劝学、促进互通等措施,大力加强新疆社会基础及文化建设,促进了新疆经济教育文化的较快发展。在社会统治及管理制度改变的同时,新疆的社会结构和居民身份也随之发生了重大变化,呈现出更加多元的族裔属性,民族融合度进一步加大。社会不同成员间互通互晓、彼此相知、消除隔阂的措施,在复兴天山南北的商业贸易,增加不同地域、不同族属和城乡居民之间互动交流的同时,还在一定程度上解决了因语言不通、文化殊异所致的政令不畅、社会意识难成统一等长期影响新疆社会发展的重大问题。晚清时期新疆的“改制设省”,在对社会进行良好整合的同时,较好地实现了不同地域、不同族裔、不同语言和文化群体之间的交流与互通,对国家统一、稳定边疆和社会发展起到了良好的促进和保证作用。

[关键词]晚清时期;新疆;改制建省;社会发展;民族融合

中图分类号:K28文献标识码:A文章编号:1674—9391(2012)06—0036—09

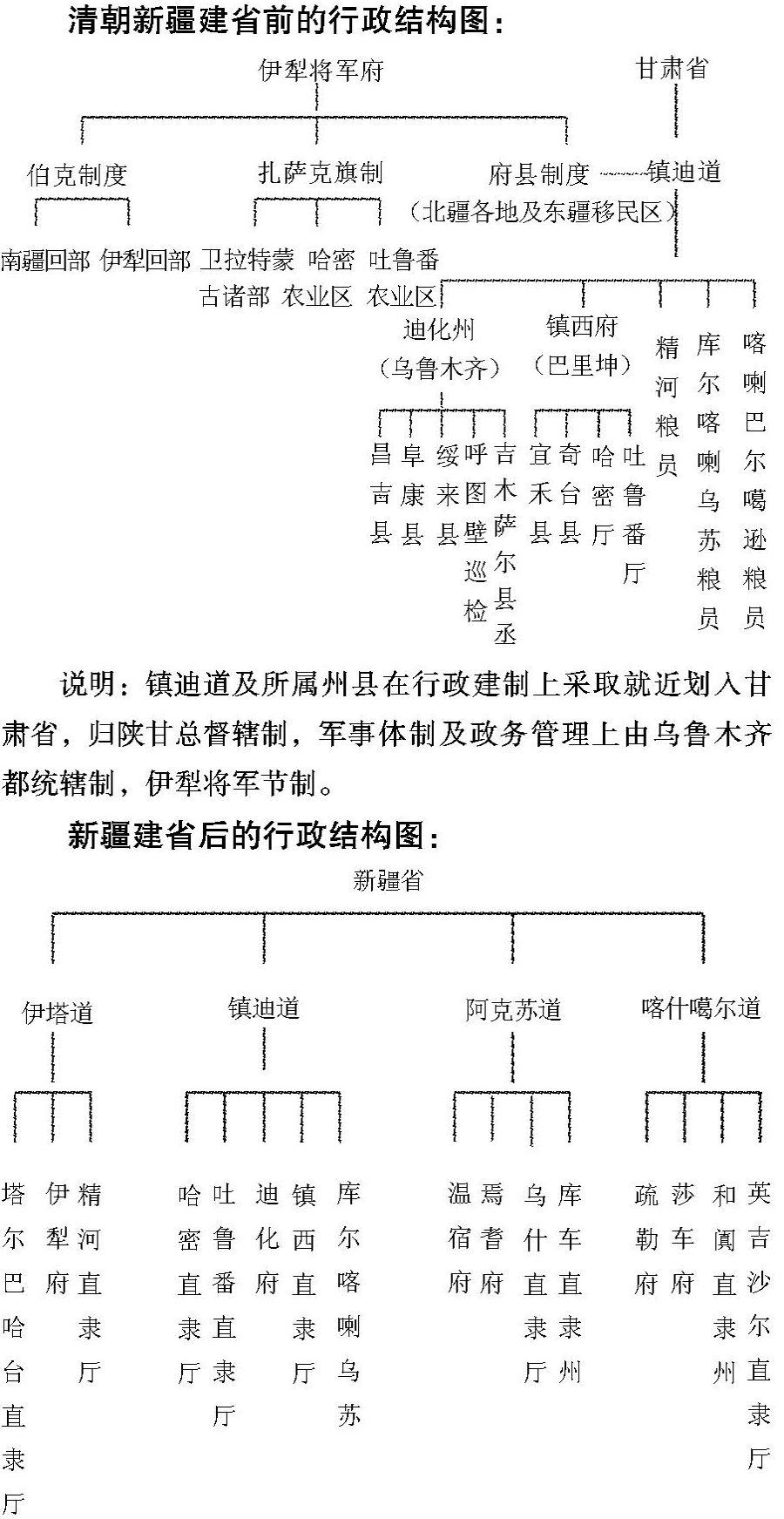

世纪下半叶,天山南北因战乱及动荡导致原有的军府制统治及管理方式遭到严重破坏,同时也暴露出军府制的明显弊端。如何重建统治秩序成为晚清政府必须面对的迫切问题,也促使左宗棠等有识之士不得不苦思其他良策。19世纪80年代,刘锦棠奉清政府之命进行“改制设省”,建立新疆省,首度实现了与内地行政管理制度上的统一。

一、晚清时期的新疆之乱与清朝新疆统治的崩溃

1.新疆之乱

晚清时期,尤其是十九世纪下半叶,清朝国势日衰,边防废弛。此时,试图恢复清初在南疆享有的统治地位的大、小和卓的后裔,①[1]开始不断在新疆策划、煽动叛乱。1826年,张格尔在浩罕势力的支持下,利用其家族在穆斯林白山派教徒中的影响,聚集了万余名白山派教徒和群众举行了叛乱。在浩罕军队的支持下,叛乱武装先后攻占了喀什噶尔、英吉沙尔、叶尔羌、和田四城,并对黑山派穆斯林进行了大肆残杀和抢掠。次年,叛乱被清军平定,张格尔被杀。之后,和卓后裔又进行了数次叛乱活动,②并引发了新疆社会长达数十年的混乱与动荡。

1864年,由甘肃河州秘密西行至乌鲁木齐的阿訇妥明(又名妥得璘),与乌鲁木齐提标中军参将索焕章秘密组织回民官兵起义,以响应陕甘回民反清斗争。库车百姓在回民马隆的率领下宣布起义并夺取库车城。之后,库尔勒、喀喇沙尔、喀什噶尔等地也相继爆发起义,并先后攻占了拜城、阿克苏、乌什、叶尔羌、阜康、济木萨、古城、木垒、哈密、巴里坤等地,天山南北掀起了反清运动的高潮。伊犁将军明绪兵败自杀,统治天山南北的伊犁军府崩溃,驻防各军“营制荡然”,[2]清朝失去了对天山南北大多数地区的控制。然而,各自为政的起义武装由于缺乏明确的政治纲领和统一的领导集体,且领导权大多掌握在当地伊斯兰教显贵与头目手中,极易受到宗教偏见的干扰;在攻占天山南北诸多城镇之后,又常因信仰不同而制造不同宗教信仰和民族之间的仇杀,并会为了一己之利而引外国势力卷入反清运动。③[1](P-449~453,495~499)所以,瓦解了清府在天山南北大多数地区统治的反清起义并不可能真正取得成功。相反,却容易被其他势力所利用,给新疆人们引来新的祸害与压迫。

1865年,张格尔之子布素鲁克和浩罕军官阿古柏①[1](P.495-496)率兵侵入喀什噶尔之后,阿古柏逐走布素鲁克,成为喀什噶尔的统治者。1867年,阿古柏率兵东进,先后攻占阿克苏、乌什、库车,并于年底建立“哲德沙尔汗国”并自称“巴达乌勒特汗”。 ⑤1870年,阿古柏军队先后攻占乌鲁木齐、吐鲁番。至此,天山南北大多数地区成为阿古柏势力范围。1871年,沙俄趁新疆动荡之势出兵强占伊犁地区,并声称“俄国并无久占伊犁之意,只以中国回乱未靖,代为收复,权宜派兵驻守。俟关内外肃清,乌鲁木齐、玛纳斯各城克复后,即行交还。”[3]1873年,陕甘回民起义军白彦虎部向西进入新疆并攻占哈密,后在吐鲁番归附此时已控制了天山南北大片领土的阿古柏,以借助阿古柏和浩罕国之力继续反抗清军的追击。1874~1876年,阿古柏先后被俄国、英国、布哈拉和土耳其承认为“哲德沙尔”(七城汗国)领袖,并被布哈拉艾米尔赠予“阿塔勒克阿孜”(圣战者之父)称号。1877年,左宗棠、刘锦棠所率的清军西征军进入南疆,阿古柏自杀,阿古柏政权灭亡,白彦虎败逃俄国。天山南北绵延了近半个世纪的战火终于熄灭。

随着反清起义的发展和众多武装势力的兴起,以及天山南北各地的清朝驻军相继败出,众多王公、伯克也随之丧失了权势,清朝政府在天山南北大多数地区的统治被瓦解,军府制受到沉重打击。与此同时,清朝西部边界也因沙俄持续的侵略扩张而逐日萎缩。随着《中俄勘分西北界约记》的签订和执行,大片领土的割让使伊犁变成为难为天山南北军政中心的边城,曾经发挥重大作用的军府制也在新疆难以为继。频繁的战乱对新疆居民的生活造成了极大的破坏,除了天山南北各城镇、农田因为战火而遭受破坏性的损毁之外,众多道路、桥梁、水渠等生产生活基本设施也遭到毁灭性的损害。众多居民则为了躲避战火而背井离乡,颠沛流离,社会动荡使天山南北的城乡社会分崩离析。战乱之后的新疆面临着一轮新的社会整合与结构重建。

2.新疆建省始末

1875年,意识到西北边疆局势严重性的清朝政府,任命左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务。次年,左宗棠坐镇肃州,指挥大军开始了收复新疆之战。1877年,清军收复除伊犁之外的天山南北大多数领土。此时,天山南北因战乱所致的动荡已经严重破坏了原有的社会结构和发展秩序,社会基础的破坏使新疆已经难以重建此前的统治秩序。如何重建统治,成为清政府必须认真思考的问题,也迫使清朝不少有识之士不得不再思他策。

1878年,奉命对新疆今后发展做出通盘筹划的左宗棠,在其上奏朝廷的《遵旨统筹全局折》中对新疆战略地位做出了重要阐述,他指出:“伊古以来,中国边患,西北恒剧于东南……是故重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师。西北臂指相连,形势完整,自无隙可乘。若新疆不固,则蒙部不安,匪特陕、甘、山西各边时虞侵轶,防不胜防,即直北关山,亦将无晏眠之日。”左宗棠在奏折的最后郑重提出:“至省费节劳,为新疆画久安治之策,纾朝廷西顾之忧,则设行省,改郡县,事有不容已者。”[4](P-701~703)半年之后,南疆全部收复,左宗棠再度上书,请清廷就“新疆应否改设行省,开置郡县”,这一“事关西北全局”之事,让“总理衙门、军机处、六部、九卿及各省督抚会议”[5](P-3)处理。之后,他又在《复陈新疆情形折》(光绪四年十月)折中强调,由于军府制实际上是只理军务不理民政,清朝政府派驻天山南北的各级督管民事的官员,常常因具体管理民政的王公、伯克的隔离而难以真正体察民情,难为社会之治,加上“官与民语言不通,文字不晓,全恃通事居间传述,颠倒混淆,时所不免”,从而导致“官民隔绝,民之畏官,不如其畏所管头目”,“民知怨官,不知怨所管头目”,“争讼之事,曲直不能径达”, [5](P-194)各级政府对社会的管理实为空虚。这是新疆发生动乱和军府制瓦解的主要原因。与此同时,经历战乱而收复后的新疆,原有的社会秩序已被打破,王公、伯克也已基本丧失了原有的权势,使新疆建省于“天时、人事均有可乘之机。”[5](P-193)清朝政府正好可以借此机会对新疆进行一轮新的社会整合,以革弊呈新,促进发展。

左宗棠前后五次的奏折对新疆建省的必要性、紧迫性、可能性和现实性予以了充分阐明,连同其继任者谭钟麟、刘锦棠的持续努力,新疆建省的建议最终得到了清政府的重视,同意在收复伊犁后于新疆建省。二、新疆建省及其意义中国自公元前221年秦始皇统一全国之后,度量衡的统一和郡县制的设立,实现了中央政府对全国各地官员的直接委派,并可以随时调动任免。各级政府官员则多由文官担任,其主要任务则以所辖地区的行政民事为主。但是,受到距离国家政治文化中心遥远、族属多样、区情复杂和由地广人稀、交通不变、大多数地区自然生存环境恶劣等客观原因所致的经济发展相对落后等条件制约,西域新疆在历史发展中的大多数时间里难以采用与关内各地完全一致的政治制度和管理体制。所以,自汉代统一西域之后的大多数时间里,中央政府在西域新疆实施的统治,都是以“都护”、“将军”为统领的军事体制。虽然自4世纪前凉政权在吐鲁番设置郡县制管理之后,今乌鲁木齐、哈密、吐鲁番等地也曾实行过与内地一致的郡县制度。但是,这种制度终因各种条件所限而未能推行至天山南北诸地。蒙元时期,天山南北曾一度设置与内地一致的行政体系——别失八里行尚书省,但由于其只管辖天山南北各地的绿洲地带,诸多草原山地则分归察合台汗国和窝阔台汗国所属。所以西域新疆并没有真正实现完全统一的行政管理制度。

清朝重新统一天山南北之后,建立了军政合一的军府体制(伊犁将军府)统辖各地,伊犁将军总领西域新疆的军事、民政大权,实现了中央政府对西域地区直接有效的管辖。这对固边守疆、维护统一无疑起到了重要作用。正如左宗棠所作的评价所说:清朝“百数十年无烽燧之警,……盖祖宗朝削平准部,兼定回部,开新疆,立军府所贻也。”[4](P-701~702)在军政合一的伊犁将军管理下,天山南北各地获得了很大发展,这也是毋庸置疑的。但是,同样不可回避的是,这种军政合一的管理方式也有其不足和缺憾。

首先,由于清朝重统天山南北之后,在设置伊犁将军府统管新疆的同时,还在天山南北因俗设治地设置了扎萨克旗和伯克制度,日常社会管理实际上是三种制度并行而作的。⑥其中,南北疆各地的地方行政事务事实上是由各级扎萨克和伯克官员具体执行的。这样一来,在日常社会生活当中,三种制度并行所致的层次重叠的管理体系和多元化的事权,容易造成具体管理当中因头绪复杂、分工不清而出现的日常事务彼此掣肘、遇到事情推诿扯皮的现象。其次,由于军府制的官员结构偏重武职,官员的工作重心偏于军事管理,具体行政民事则较少过问。这种武官主政的管理模式在战事纷争年代能够发挥巨大作用,但在和平建设时期则难以适应社会建设和发展的需要。即便是带有民事色彩的屯田,也是以保证军需为首,对所辖各地社会中的民事行政则少有过问,具体的日常行政事务和社会管理,大多由居于各地的部族首领、王公贵族或宗教领袖所掌握。世俗或宗教领袖管理下的社会民事,常常会因人因教而异,难成统一,极易形成因“官民隔阂不通,阿奇木伯克、通事人等得以从中舞弊”而出现“政令难施”的现象。这种管理与被管理者之间的信息不畅,使管理者难知社会真情,自然也就使具体的政府管理难以奏效,政府既无法体恤民情,也无法有效整合各种资源进行积极有效的政治经济文化等建设。居民生活水平和社会文明程度也因此难以获得较高发展水平,从而导致居民因社会发展不足所致的生活困苦、视听不开和易受蛊惑、滋事动乱。既不利于社会秩序和发展,也不利于边疆的安全和国家的统一。因俗设治的管理体制在照顾地方特点的同时,极易导致各地治理程度的参差不齐,出现整个社会的发展失衡。清朝中叶以后,尤其是嘉庆以后,诸多弊端渐呈而至的军府制被取代自成必然。

1882年,俄国正式交还伊犁后,新任陕甘总督谭钟麟、新任新疆军务督办刘锦棠又先后上书,对新疆建省提出了各自不同的方案。后来,刘锦棠《遵旨筹设南路郡县折》所提的建省方案被清廷核准。1884年10月,清政府正式批准新疆改制建省,将新疆列为中国第十九个行省,省会设于迪化(今乌鲁木齐),最高长官为受陕甘总督节制的巡抚,刘锦棠为首任巡抚(同时加兵部尚书职衔),统辖天山南北各地。新疆设省之后,原由陕甘总督管辖的哈密、乌鲁木齐等地也交新疆巡抚管辖。巡抚下设4道,每道下分设若干府、直隶厅/州、县,具体负责天山南北各地行政事务,各地原设都\统、参赞、办事大臣等官“概予裁撤”。郡县设置完成后,伊犁将军不再参与民政,仅负责伊犁、塔城地区边防之事,同时保留其对伊(犁)塔(城)阿(勒泰)地区的蒙古、哈萨克游牧各部的管辖。⑦喀什噶尔设提督,节制阿克苏、巴里坤、伊犁三镇。南疆回部地区大小伯克从此不再作为官员,但伯克的原品顶戴予以保留,视其为内地各省的绅士,伯克制就此撤消。哈密、吐鲁番等地的扎萨克旗制则“前后严加削夺一切实权,尽归政府”,只保留了“扎萨克郡王”称号——但扎萨克郡王实际上仍保留有一定的权力并一直沿用至民国时期。 [6]新疆建省之后,台湾、辽宁、吉林、黑龙江等其他边疆地区亦相继改设行省,清朝所设行省增至23个。建省使原来由郡县、扎萨克、伯克三种制度分治天山南北的行政体制被单一的郡县制替代,原由陕甘管辖的哈密、乌鲁木齐也统归新疆巡抚管辖。由于新疆巡抚兼有兵部尚书职衔,可以统领节制全疆军队,故集新疆军政大权于巡抚一人的制度,不仅可以有效地整合散布于天山南北各地辽阔领土上的各种资源,有利于更为有效的经济建设,促进社会发展,而且有利于增强固边守疆、捍卫主权。建省之后的新疆结束了长达122年的军府体制,“改土归流”之后的天山南北也首度实现了与内地行政制度上的一致,这正如后来周恩来所评价的,“不管是明、宋、唐、汉各朝代,都没有清朝那样统一。”[7]这种统一之下,中央政府对新疆各地实施了直接管理,各种地方封建和宗教势力也终难再成气候。在这一完整的政府管理体制之下,筑路修桥、兴修水利、复耕屯田、兴教劝学、洋务办工等一系列恢复和发展社会的措施得以有效执行,使得新疆在19世纪以后清朝政府岌岌可危的情况下,也没有再度遭受分裂之苦,清朝政府也终能在西北一隅获得暂且安全之感。更为重要的是,“在晚清国势凌夷,外交失败,割地赔款,丧权辱国之连串记载中”,左宗棠经略西北,能够取得如此成功,“乃绝无仅有之特例,较之台湾于甲午之战割让日本,而新疆屹立为边防重镇,似尤有足称者”,意义自然非同一般。

三、新疆建省后的经济文化发展与民族融合度进一步加大

1.广兴水利、移民实边:建省之后的新疆社会基础建设和经济发展。

在清政府失控天山南北十余年里,新疆各地武装力量的兼并混战和阿古柏与俄国势力的入侵,使新疆的道路桥梁、房屋农田等基础生活、生产设施遭受严重破坏,社会发展和百姓生活受到严重影响,居住人口大幅减少——仅阿古柏和田一战就有5万人被杀;“哲德沙尔汗国”建立之后,实行伊斯兰宗教专制的阿古柏又杀害居于南疆各地4万多不愿皈依伊斯兰教的汉族军民。天山以北的移民区则因兼并混战而“户口伤亡最多,汉民被祸尤酷”。 [5](P-192)1881年,沙俄交还伊犁之时,劫持伊犁百姓10万余人迁入俄境。此强制移民不仅使伊犁的人口大大减少,还使清朝在伊犁兴办了百年之久的“回屯”从此销声匿迹。 [8]

为了平叛复疆,左宗棠率军西征之时,就一边筑路修桥,恢复交通,一边招募流亡人口分置所收复之地。待到新疆收复之时,筑路修桥往北一直延至精河,往南一直抵达喀什噶尔。一南一北两条道路的修建,既为清军官兵收复新疆和日后驻防军队提供物资后勤保障也为日后陕甘新的政治经济发展提供了重要保证。建省之后,统一的行政管理机制减少了社会统一规划和建设的障碍,尤其是王公、伯克权势的削弱和消失,使清政府的可以更好地实施社会统筹规划和发展。

为了迅速恢复和发展新疆社会经济,新疆首任巡抚刘锦棠除了大力收集和招募流亡人口定居复耕之外,还请求清政府从内地各省大量迁民分置于天山南北,以解决地广人稀的新疆经济发展所急需的人力问题。⑧ [8](P-484)大量移民的迁居使天山南北因战乱而减少的人丁迅速得以补足——甚至较以前还有所增加。这在改变迁居地社会居民的族缘结构的同时,也促进了新疆经济的复苏和发展,同时还为固守边疆提供了的防卫力量。此外,刘锦棠等人还通过《新疆屯垦章程》等法律条文的形式对新疆屯垦政策做出积极的修订,不仅消除了满蒙八旗官兵此前不务农事的特权,增加了各地屯田的力量,同时还对改善“犯屯”人员的待遇起到了积极的作用,十分有利于扩大民屯范围,以迅速恢复和发展新疆屯田事业。

在采取各种积极措施补足和增加经济恢复和发展所必需的人力的同时,新疆在左宗棠“治西北者,宜先水利” [9]的指导方针之下,积极组织力量修复或再构因战事毁坏的水利灌溉工程和城镇房屋建筑等基础设施。到光绪末期,新疆38个县就“修整和新修干渠940多条,支渠2300多条,灌溉面积达1100多万亩”, [1](P-582)为新疆经济生产的恢复和发展提供了重要保证。

除了注重农业基础的建设,清政府还注意积极改进耕作技术,引进新品种。自1880年左宗棠派人自内地招募熟谙桑蚕技术的工匠分赴哈密、吐鲁番、库车、阿克苏各处设局授徒开始,刘锦棠等继任官员又将桑蚕养织业积极推广至喀什噶尔、库尔勒、叶尔羌、英吉沙尔等南疆诸地。至光绪后期,仅蚕丝就由其前的30万斤/年增加至70万斤/年,为天山南北诸地战后经济的恢复和城乡居民生活水平的提高做出了贡献。

道路交通、水利工程、房屋建筑等城乡基础建设的恢复和发展既促进了农业生产的恢复和发展,也带来了商业贸易的繁荣和发展。十几年的战争对新疆道路交通和基础设施的毁坏使得天山南北昔日繁华的商贸中心和城市不复存在,丝绸之路也日渐萧条,难见生气。新疆建省之后,诸多建设工程的展开在恢复经济基础的同时,也带来了因投入增加所致的财政紧张。为了增加收入,清政府在局势稳定、道路通畅、基础建设基本恢复的情况下,于1882年决定暂免所有贸易往来的税赋。这一政策实施不久,天山南北就“废著鬻财之额连袂接轸,四方之物并至而会”,[10]伊犁、古城、乌鲁木齐、吐鲁番和喀什噶尔迅速成为几大商业贸易中心,往昔丝绸之路的西域繁华之景再见人间。为了保证东、西贸易往来的商业流通和方便居民日常生活,刘锦棠还奏请政府批准,将此前天山南北不一的货币改革为全疆统一的货币,⑨[1](P-591~592)为经济秩序的稳定和社会的良好发展提供了必要保证。到了20世纪初,中国内地因外强欺凌、军阀割据而民不聊生之时,新疆却由于“生齿日众,边境安谧,岁事屡丰”,而出现“关内汉、回携眷来新就食、承垦、佣工、经商者络绎不绝,土地开辟,户口日繁” [11]的良好景象,这不能不说是一个奇迹。

2.兴教劝学、促进互通:新疆建省之后的教育文化建设与发展。

在收复新疆和新疆建省的过程中,左宗棠、刘锦棠等人对酿成新疆动乱的原因进行了深入的思考,他们基于平叛复疆的经验和教训得出一个重要结论,即:新疆广大居民之所以易于被蛊惑和煽动,除了地广人稀、路途遥远所致的讯息不畅这一客观原因之外,新疆的非汉居民识文断字的人太少,“愚懦者居其大半”;[12]语言文字不通,使众多西域新疆的原住居民难以知晓多少满汉文化,结果导致“遇有诉讼、征收各事,官民隔阂不通,阿奇木伯克、通事人等得以从中舞弊”,[12]“颠倒混淆,时所不免”,[5](P-194)如此“汉回彼此扞格不入,官民隔阂”,自然会“政令难施”。[5](P-519)语言不通、文化有别、官民隔阂、信息不畅等诸多因素使新疆的社会意识自然也难成统一。因此,为了“渐通其情实,取其壅蔽”必须“广置义塾”。[5](P-194)此外,散布于天山南北广袤土地之上彼此相隔距离甚远的绿洲和大分散小聚居的居住格局,以及派别林立的宗教信仰,使居住于不同城乡之中的居民极易形成以相同的宗教信仰或地域来相互认同的群体身份。这种群体身份一旦形成,就会因为地广人稀、流动甚少而导致地方性传承和固守意识的出现。不同身份的社会成员(群体或个人)之间则因宗教信仰的不同和居住地域的差别而难成彼此信任,从而就为能力超群且有强烈权力欲望的个人,提供了借助宗教“圣衣”或其他易为同一身份群体成员所能接受的口号来鼓动广大百姓集体行动的条件。进而使社会日常生活中的百姓,“不但劫杀争夺视为故常,动辄啸聚多人,恣为不法……诛不胜诛”,[13](P-561)致使社会动乱。

鉴于以上,左宗棠提出,在西部边疆地区的社会治理诸事务中,“督令耕垦,多设义学,尤当务之急”。[13](P-555)除了发展生产,保障居民基本生活之外,通过义塾教育,“冀耳濡目染,渐移陋习,仍复华风”,这不仅可以解决不同群体之间的语言不通、文化隔阂问题,而且可达“经正民兴,边氓长治久安之效”,[13](P-561)新疆问题才可以真正解决,西部边疆也才能获得真正的稳定和发展。

随着新疆收复和建省工作的顺利进行,左宗棠、刘锦棠等人“督令耕垦,多设义学”的设想也得以迅速付诸实施。具体实践当中,清府除了拨付专款在天山南北广办义塾、兴教劝学之外,还“刊发《千字文》、《三字经》、《百家姓》、《四字韵语》及《杂字》各本,以训蒙童,续发《孝经》、《小学》,课之诵读,兼印楷书仿本,令其摹写。拟诸本读毕,再颁行《六经》,裨与讲求经义。”[5](P-519)到了1880年,天山南北各地已开设有37所义塾,每所义塾配老师1~2两名,每位老师每月薪银28两(含办公费用8两),给每位老师配跟丁1人,跟丁发口粮并另加工薪银1两多。所有入学的学生,除了发放笔墨纸张和口粮之外,还“按月配给膏火银粮以示奖励。”[14]为了保证兴教劝学的功效,新疆首任巡抚刘锦棠还特定将劝导原住居民子弟入塾读书作为对地方官的一项考核内容,并将其列入“规条”之中,对兴教办学业绩突出的官员给予升职晋级奖励,极大地刺激和保证了各级政府官员关注教育、投资教育的积极性。使新疆的教育文化事业获得了前所未有的发展,较好地促进了新疆社会的发展。至光宣之际,仅迪化(乌鲁木齐)、阿克苏和喀什噶尔三地的人口就已净增80万。[15]

兴教劝学之初,不少人对此多有猜疑之心,甚至有人说这是“汉人不怀好意,是为了让回人替汉人当差”。对待质疑,刘锦棠等人是让事实说话。政府一方面加大教育投入,增强办学助学力度;另一方面则采取各种措施,对学业有成的学子实施积极地奖励措施,使众多教育者和求教者都能得到良好的生活和个人发展保证。具体实施当中,政府除了对入学学生和兴教办学业绩尤佳的地方官员多有奖励补贴之外,还对成绩突出的学生给予推荐、保举和未来去向的安排。同时还明文规定:“每岁令各厅、州、县考试一次,有能诵习一经,熟诸华语(即汉语),不拘人数多寡,即送该管道衙门复试祥由,边疆大员援助保举武弁之例,咨部给予生监顶带,待其年纪长大,即准充当头目;如有勤学不倦,能多习一经或数经者,无论已未充当头目,均准各厅州县送考,由道复试请奖,再行递换五品以下各项顶带,但不得逾越六品,以示限制。”[16]

上述措施在从经费、管理、师学、就业等多方面对兴教劝学给予保证和鼓励,同时也激发了各级地方官员和各族居民办学、求学的热情。1883年,天山南北的义塾已由三年前的所增加至77处,净增一倍还多。在义塾之举推行几年之后,众多百姓于实践当中逐渐体会到了兴教劝学的好处,最初对兴教办学抱有疑沮甚至抵触之心的居民,也“渐知向化”,有的“入学回童聪颖者多甫一年,而所颁各本已读毕矣,其父兄竞以子弟读书为荣,群相矜宠,并请增建学舍,颁发《诗经》、《论》、《孟》,资其讲习。”[3]社会学习之风大长,质疑之声也难再见。

3.新疆建省后的社会结构与民族融合

随着社会秩序的稳定和各种鼓励措施的实施,建省之后的新疆在政治、经济文化等各方面都较其前有了较大改观,社会结构和居民身份也随之发生了重大变化,使得新疆民族融合度进一步加大。

首先,“移民实边”的举措极大地改变了新疆社会居民的族缘结构。战乱和复建所致的各种移民,尤其是此前禁止内地农民自由流动至新疆的禁令的解除,自陕甘、直隶、山东等地“逃难”而来的百姓,“几于盈千累万”,[17]从内地迁居新疆的大量汉民,以及陕甘回民起义失败之后被大批发遣新疆的回民,在迅速增加人口数量,解决新疆收复和建设所急需的劳动力问题的同时,也改变了天山南北居民的族缘结构。与此同时,由于大批回民的发遣和迁入,原本存在于陕甘回民之间的众多伊斯兰教派也随回民进入了新疆,在丰富伊斯兰教内容的同时,也带来了门宦林立的穆斯林教派之争。汉、回移民的增加,锡伯[1](P.396-397)、塔塔尔[1](P.399-400)、俄罗斯等新的民族的进入,使新疆社会的民族结构进一步多元化。长期生活当中,不同族属居民的迁移、杂居和通婚,使得新疆民族融合度进一步加大,天山南北居民的身份也呈现出更加多元的族裔属性。

其次,战乱和重建所致的社会秩序崩溃和重建,在改变天山南北社会管理结构的同时,改变了社会居民的身份结构。随着军府制的瓦解和郡县制的建立,长期存在于天山南北的部族分治、宗教不分的体制也被弃置,伯克制度的削弱和消亡,在改变众多居民生活方式的同时,也使他们实现了由奴隶到农/牧民的个人身份转变,这不仅在使他们相对多些的自由,同时也带来了社会整体的进步和发展。重统新疆之后屯垦制度的变化,在消除满蒙八旗官兵不务农事特权、增加各地屯田力量的同时,也使更多满蒙八旗子弟和游牧民完成了从官兵到居民、从游牧到定居、从畜牧到农民的身份转换,极大地改变了天山南北的人口结构和职业构成。

第三,统一币制、兴教劝学等促进社会不同成员间互通互晓、彼此相知、消除隔阂的措施,在复兴天山南北的商业贸易,增加不同地域、不同族属和城乡居民之间互动交流的同时,还在一定程度上解决了因语言不通、文化殊异所致的政令不畅、社会意识难成统一等长期影响新疆社会发展的重大问题。广大居民受教育程度的提高,既能帮助居民个人获得拥有更多良好未来的机会,也为居民所属社会群体和区域的发展提高了良好保证,为新疆由传统向现代的转型和区域内各现代族裔共同体的形成奠定了基础。

总体来看,19世纪中叶以后,随着西北回民反清起义而燃至天山南北的战火,在造成新疆社会动荡、日常生产生活遭受重大破坏的同时,瓦解了此前清朝“百数十年无烽燧之警”[4](P-701~702)统治。这种动荡与瓦解同时也带来了新的社会整合契机。左宗棠、刘锦棠等人在平复西北、固边守疆的同时,审时度势地提出并完成了新疆建省这一重大政治制度改革,使新疆首度实现了与内地行政制度上的真正一统,中央政府由此真正开始对天山南北广阔土地的直接管理并顺利完成了新的社会整合,各种地方封建和宗教分裂势力也终难再成气候。在完整有效的政府管理体制之下,筑路修桥、兴修水利、复耕屯田、洋务办工等一系列恢复和发展社会经济的措施得以有效执行,为新疆社会的整体发展奠定了基础。移民实边、兴教劝学等有利于个人发展的具体措施和众多百姓从农奴到农民、从流民到居民的身份转换,在使新疆广大居民获得相对以往要多一些的自由生活空间和发展权利的同时,也使天山南北不同地域、不同群体居民之间的交流与互融达到了一个新的高度,促进了整个社会的进步和发展,保证了新疆在晚清政府岌岌可危、关内各地混乱不堪的情况下,依然能够保持统一和稳定,免遭再度分裂之苦,有利地维护了国家统一与发展,也为后世的边疆治理和社会整合留下了宝贵的经验。

注释:

①“和卓”又称“和加”、“火者”,原为波斯萨珊王朝的官职名称,后转化为贵族之意,现代伊朗语有“高贵者”、“富有的商人”等含义。明末清初,含今日新疆在内的中亚西域地区“和卓”特指伊斯兰教中头面人物自我标榜为穆罕默德的后代,是具有“高贵血统”的“圣裔”。由于拥有“圣裔”者在穆斯林眼里是拥有伊斯兰教哈里发和精神领袖的大权者,所以,明清时期众多西域新疆的地方统治者皆喜以此标榜自己。“和卓木”则是西域穆斯林对和卓家族爱称的音译。大、小和卓木即伊斯兰教白山派首领博罗尼都、霍集占兄弟,“自祖父三世,俱被准噶尔囚禁”。1755年,清军进入伊犁后,博罗尼都被清军派往天山南路招抚各城的居民,他利用白山派在天山南路的影响,很快就完成了招抚任务。后来,清军进剿准噶尔部的副将军阿睦尔撒纳在伊犁叛清,霍集占率众相随。阿睦尔萨纳败亡后,霍集占逃至叶尔羌并与说服此前招抚了众多部众的博罗尼都一起建立起政教合一的专制政权,自称巴图尔汗,并与清朝政府公开相抗。1758年,清军进剿大、小和卓。次年大、小和卓兵败被杀,其后裔部分外逃。

②其中比较大的有1830年的玉素甫和卓之乱、1847年的“七和卓之乱”(“七和卓”为卡提条勒、基寄克汗、倭里罕、塔瓦卡勒条勒、萨比尔罕条勒、阿克·恰甘和卓、伊沙罕条勒) 和1857年的倭里罕之乱。

③原本身为阿訇的妥明,在组织起义军占据乌鲁木齐之后,就自称“清真王”,在与关内陕甘回民武装力量取得联络后,迅速扩大为天山以北的强大割据势力并开始兼并各地的战争。库车起义军领导者之一热西丁,在掌握起义军领导权之后就自称“黄和卓”,并自冠以“圣人穆罕默德最伟大的后裔、宇宙力量的主宰者”的头衔,在对其家人委以要职的同时,他还以“消灭万事不幸之根源——异教徒统治”的名义,宣扬“圣战”,大肆残杀所谓的“异教徒”和“叛教者”,成为割据一方的残暴势力。伊犁起义军则形成维吾尔“苏丹”艾拉汗和回族“苏丹”马万倍为争权夺利而战的内讧。白山派和卓布素鲁克则引浩罕国阿古柏势力进入喀什噶尔,最终却被阿古柏浩罕势力逐出喀什噶尔。

④ 阿古柏全名穆罕默德·阿古柏,1825年生于浩罕北部,系浩罕毛拉阿里木库里手下的部将,素以见风使舵、投机钻营而闻名。

⑤ “哲德沙尔”意为“七城”,“巴达乌勒特汗”意为“幸运之王”。

⑥重统天山南北之后,清朝于1762年设置了伊犁将军(全称为:总统伊犁等处将军)作为西域新疆的最高军政长官,统领天山南北的辽阔地域。伊犁是将军府治所在,也是天山南北的军政中心,南北分以伊犁和喀什噶尔为中心。伊犁、喀什噶尔、阿克苏、乌鲁木齐、吐鲁番、哈密、巴里坤诸军事要地均派大军驻防。哈密、吐鲁番以及后来回归祖国的土尔扈特部实行扎萨克旗制。乌鲁木齐、巴里坤等汉、回居民众多的地区,由于具有和内地基本相同的生产、生活方式,政治、经济、文化等地方面也与内地基本相同,所以在这些地区就实行与内地相同的府县制。其余各地皆沿用伯克制(“伯克”系古突厥语音译,有“首领”、“统治者”、“行政官”、“领袖”之意,是对显贵或统治者的尊称,原为部落社会里的部落首领,或为贵族、巫师等。伯克制是中亚西域的维吾尔、乌孜别克等一些突厥语民族形成的一种职官制度,大约出现于14世纪,在叶尔羌汗国时期基本形成,17世纪趋于完善。清代的伯克制系经改革之后而定的,具有不世袭、原籍回避、灵活机动和宗教与政治互不干预等特点。清朝统一西域之后,因俗设治,设立伯克等官,使其成为一种经由政府任命的地方基层组织。)由于伊犁将军直接统辖天山南北的军事、政治、经济、财政和外交大权,所以,清朝实施的军府制度较汉唐时期实行的都护府承担了更加全面和广泛的行政职责,其对西域新疆的经营管理也从此前各代王朝中央政府派驻机构的以军事为主转向了兼顾政治、经济建设。

⑦ 刘锦棠所提方案中,伊犁将军负责伊塔边防,同时兼管阿勒泰蒙哈各部——这一设置有对原伊犁将军照顾之意。

⑧以天山以北清政府招募人口为例,1878年,绥来县招募人口只占原有人口的23%,呼图壁只有6%,奇台、济木萨只占13%,昌吉是12%,阜康仅有7%,平均只有原来人口的14-2%。在相对较多的迪化(今乌鲁木齐)州,招募人口也只有原额的86%。

⑨19世纪60年代以前,天山北部各地使用全国通用钱币,天山以南各地则使用红钱。币制改革后,相对易于铸造、成本低廉的红钱成为新疆通用货币。

⑩ “锡伯”为自称,清代舆图将今海拉尔以南的室韦山一带泛称为“锡伯”,居住在这里的民众因此而得名。因其英勇善战而被清朝编入八旗,并随清军驻防各地。乾隆年间,一千余名锡伯士兵携家属2000多人赴新疆驻防。后来,留住东北的锡伯人在语言、习俗上逐渐与汉满相同,移居新疆的锡伯人则人延续了原有的语言、习俗,并兼通汉、维、哈语。随着时间的推移,锡伯人逐渐繁衍成为新疆现代主要居民族之一。

11塔塔尔,又译作达怛、达旦、达达、鞑靼。蒙元时期,率部西征的拔都(成吉思汗之孙)征服中亚和东欧之后,建立了金帐汗国,西方人统称其部属为“塔塔尔”。19世纪末,随着沙俄对新疆的入侵和边关贸易的控制,更多的塔塔尔人接踵而至。这些迁入新疆的塔塔尔人在与当地原住居民的长期共同生活中,逐渐成为新疆地区具有自己特点的一个新的民族。12俄罗斯最早迁入新疆是在18世纪沙皇时期,19世纪至“十月革命”前后,又有大量俄罗斯人迁入新疆,构成了新的新疆民族。

参考文献:

[1]尹伟先,马啸主编-西北通史(第四卷)[M]-兰州:兰州大学出版社-2005:64~73

[2]刘锦藻.清朝续文献通考(卷二一一)·兵考十 [M]-商务印书馆,1937.

[3]萧一山.清代通史(三)[M].上海:华东师范大学出版社.2006:771

[4]左宗棠全集·奏稿六[M].长沙:岳麓书社.1992:701~703

[5]左宗棠全集·奏稿七[M].长沙:岳麓书社.1996:3

[6]侯丕勋、刘再聪主编-西北边疆历史地理概论[M]-兰州:甘肃人民出版社-2008:79~80、350

[7]周恩来-关于我国民族政策的几个问题[N]-人民日报.1979-12-31。转引自戴逸主编:简明清史(第二册)[M].北京:中国人民大学出版社.2006:565.

[8]余太山主编.西域通史 [M].郑州:中州古籍出版社.2003:476、482~484.

[9]左宗棠全集·书信三[M].长沙:岳麓书社.1996:387.

[10]王树楠.新疆图志(卷29)[M]-新疆通志局东方学会,1923.

[11]王树楠.新疆图志(卷86)[M]-新疆通志局东方学会,1923.

[12]刘锦棠,吴丰培.刘襄勤公奏稿(卷13)[M]-北京:书目文献出版社,2006.

[13]左宗棠全集·奏稿五 [M].长沙:岳麓书社.1991:561

[14]刘锦棠,吴丰培.刘襄勤公奏稿(卷11)[M]-北京:书目文献出版社,2006.

[15]厉声主编.中国新疆——历史与现状[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社.2006:119

[16]刘锦棠,吴丰培.刘襄勤公奏稿(卷3)[M].北京:书目文献出版社,2006.

[17]瑞询.散木居奏稿(卷4)[M]-转引自马大正等.新疆史鉴[M]-乌鲁木齐:新疆人民出版社.2006:78