论孙星衍《平津馆鉴藏记书籍》之特点及贡献

●焦桂美(山东理工大学 文学院,山东 淄博 255049)

目录版本学发展至清而达鼎盛。清代的目录版本学主要沿两个方向发展:一是继承了刘向以来的目录学而继续推进,一是开辟了版本目录的新领域。清乾嘉学者孙星衍(1753—1818) 的善本目录《平津馆鉴藏记书籍》作为清代版本目录学史上的名著,具有承前启后的重要作用。本文仅就其概况、特点及贡献略作论述。

1 《平津馆鉴藏记书籍》概况

“平津馆”为孙星衍藏书处,在山东德州。汉公孙弘为丞相,封平津侯。封地在勃海郡高城县平津乡,即今河北沧州盐山县南,处于河北南部、山东北部。嘉庆十年(1805年),孙星衍任山东督粮道,治所在德州县,离公孙弘封地不远,故名其藏书处为“平津馆”。平津馆所藏书籍绝大部分由金陵孙氏祠堂转运过来,其数量几乎占孙氏藏书的一半,而《平津馆鉴藏记书籍》只著录了其中的338部,堪称孙氏藏书之精品。孙星衍之所以要把这些善本书挑选出来并为之编目,是受到阮元进呈四库遗书并纂成《四库未收书提要》的影响。乾隆五十一年(1786年),孙星衍、阮元乡试中式,同出朱珪门下,成为挚友。阮元进呈四库遗书并受到皇帝嘉奖,孙星衍自然心向往之,于是产生了追步阮元,续进遗书的念头。虽然孙星衍后来并没有把这些书进呈朝廷,但他为此编写的《平津馆鉴藏记书籍》却在清代版本目录学发展中产生了深远影响。

《平津馆鉴藏记书籍》(又称《平津馆鉴藏书记》《平津馆鉴藏书籍记》) 三卷附《补遗》一卷《续编》一卷,非一时编成。前三卷约编成于嘉庆十三年(1808年),《补遗》《续编》应是嘉庆十六年(1811年)孙星衍引疾归田以后编定而成。洪颐煊自始至终参与了该书的编纂工作。编成之后,未及刊刻,只存稿本。道光十六年(1836年)陈宗彝从孙星衍的儿子孙竹庲处假归录存,冀异日刊版以传。道光二十年(1840年),陈宗彝刊入《独抱庐丛刻》,这是《平津馆鉴藏记书籍》最早的刻本。此时,孙星衍辞世已二十二年。光绪十一年(1885年),李盛铎复刊入《木犀轩丛书》。光绪中叶,章寿康又刻入《式训堂丛书二集》中。光绪三十年(1904年)朱记荣《校经山房丛书》本即据《式训堂丛书》本刻印。1936年商务印书馆《丛书集成初编》又据《式训堂丛书》本排印,流传越来越广。

2 《平津馆鉴藏记书籍》之特点

孙星衍之前,官修《天禄琳琅书目》著录版本最为规范。《天禄琳琅书目》按宋金元明刊版时代为次,每版之内复以经史子集四部编排。若一书而两刻皆工,则仿尤袤《遂初堂书目》之例,两刻并存。一版而两印皆精,则仿汉秘书储副之例,两本并存。每书著录书名、函数、册数、卷数,于首次出现时介绍、考证作者、注者、编者、校刊者、收藏者等,考订版刻时地、辨析版本源流、描述版本特色、评价学术价值,照录木记题识、节录序跋、描摹藏书印章、记载缺补情况等。《天禄琳琅书目》著录诸项,其全面、规范前所未有。可以说,《天禄琳琅书目》基本界定了版本目录著录的主要内容、风格特点,为此后公私版本目录的撰写提供了最重要的范本,规定了最基本的走向。尤其是借鉴书画(如《历代名画记》《铁网珊瑚》《清河画舫录》等)的鉴赏方法,把著录收藏家姓名、描摹收藏印章、记载阙补情况等纳入书籍鉴赏的范畴,是《天禄琳琅书目》的重要创获。

孙星衍的《平津馆鉴藏记书籍》在继承《天禄琳琅书目》的基础上后来居上,成为清代私家版本目录中极为重要的一个链环。

作为较早的私家版本目录,《平津馆鉴藏记书籍》的特点主要表现在以下方面:

2.1 版本编次,条理井然,昭示思想

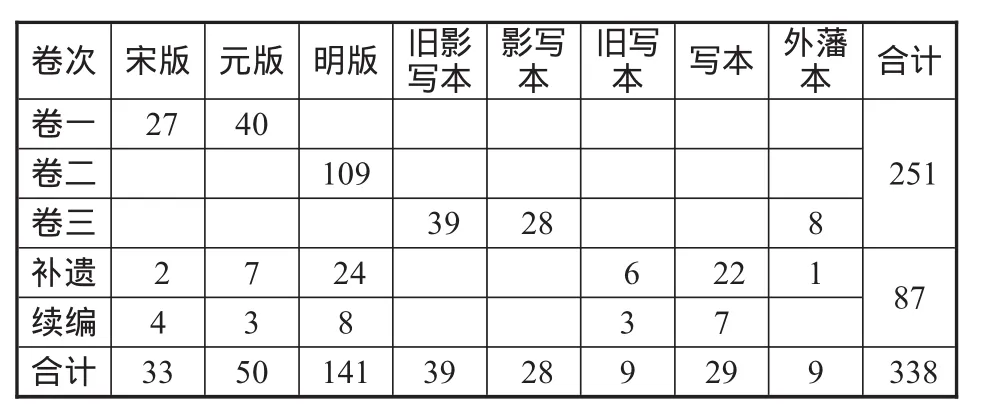

在编排次序上,《平津馆鉴藏记书籍》继承了《天禄琳琅书目》的做法,先按版本编排,每版内部基本按经史子集四部排列。其版本依次为宋版、元版、明版、旧影写本、影写本、旧写本、写本、外藩本。《补遗》《续编》一依其例(见下表)。从总体编序来看,先刻本后写本,体现了刻本的主体地位。从数量分布上看,宋版33种,元版50种,共88种,占总量的四分之一。孙星衍从家藏典籍中精心挑选宋元本予以著录,彰显了该书的善本性质,体现了其精品意识及崇尚宋元旧本的版本学思想,昭示了时代藏书之风尚。

《平津馆鉴藏记书籍》收录情况一览表

2.2 版本著录,详细规范,严谨理性

在版本著录上,《平津馆鉴藏记书籍》也明显受到《天禄琳琅书目》的影响。具体说来,主要有以下特点:

(1) 注重原原本本、细致规范地描述版本。《平津馆鉴藏记书籍》著录内容与《天禄琳琅书目》大同小异:“凡刊刻年代、人名、前后序跋、收藏图印悉具于册。”[1]3如《续编》宋版《周易兼义》九卷云:

题“国子祭酒上护军曲阜县开国子臣孔颖达奉敕撰”。正义第三行题“王弼注”。《系辞》以下,题“韩康伯注”。“上经乾传第一”等字俱与大题相连。前有孔颖达《周易正义序》并八论,末附陆德明《周易音义》一卷,王弼《周易略例》一卷。审其纸版,当出于南宋闽中所刊。《比》“初六,有他吉”,此本“他”作“它”。《大有》“九四《象》,明辨皙也”,此本“皙”作“晢”。皆唯宋本为然。洪颐煊曰:此本附释文,与卢氏《抱经堂》所见本异。《大有》“匪”音义:“徐音同”,卢云:“宋本作俗音同”,此本作徐。“贲”音义:“郑云变也”,卢云:“宋本作有也”,此本作变。“睽”音义:“《说文》云睽不相视也。”卢本“视”作“听”,云据宋本正,此本作“视”。黑口版。每叶廿行,行廿字。内有后人补刊叶。版心有“怀浙胡校林重校”等字。收藏有“朱彝尊印”白文方印、“竹诧老人”朱文方印。[1]146

由上例可以看出,孙星衍对书名、卷数、撰者、注者、前后序跋、版刻年代、版口、行款、版心、藏印等均予细致描述,其中还包含了文字校勘及洪颐煊的研究成果。虽然不是所有书籍都能涵盖以上义项,但这些项目都是《平津馆鉴藏记书籍》著录的基本内容,客观、细致、规范地描述版本因此成为《平津馆鉴藏记书籍》的主要特点。

孙星衍著录版本特别注重细节,在以下方面尤为突出:

① 较早地关注并记载耳题。对耳题的记载,《天禄琳琅书目》已经涉及,但为数很少,其于卷一《纂图互注南华真经》云“惟每叶左方栏线外俱刊篇名、卷数、叶数于上,宋版往往有此”,[2]48此即耳题内容。

孙星衍继承了《天禄琳琅书目》的做法,进一步关注并重视对耳题的记载,如卷一宋版《刘子》条有“左栏线外上俱标篇名”,[1]25同卷宋版《东莱先生校正南史详节》云“栏线上有每事标题,又帝纪、列传,俱记其名于栏线之左”。[1]26可以看出,在左栏线外上标记篇名、卷数、页数,正如《天禄琳琅书目》总结的那样,确是宋版的重要标志,这一点通过孙氏《鉴藏记》的记载可以得到进一步确认并形成初步规律性认识。

② 广泛地记载版心。《天禄琳琅书目》对版心内容多有记载,孙星衍继承了这一做法。孙氏著录的版心有的记刻书人堂号,有的记书名简称,有的说明有刻工姓名,有的记载刻书时间等,不一而足,皆据书实录。

③ 把版口、行款的著录作为一项不可缺少的内容,明确地提出了黑口的概念。《天禄琳琅书目》尚未出现对版口的描述,对行款的记载也仅于《后编》之《吕氏家塾读诗记》中出现一次:“亦宋巾箱本,前本每版十二行,每行二十二字,此本十四行,十九字,且注中引诸家姓氏,皆用白文,确非一本。”[2]410这说明《天禄琳琅书目》对行款的关注还是偶然的,尚未作为必不可少的义项纳于版本目录著录的范畴之中。

孙星衍较早使用黑口的概念,以与白口相区别,他把版口、行款作为一项不可缺少的重要内容通过著录予以规范。在这两点上,孙氏具有创新、开拓之功。后来的版本目录把版口、行款作为不可或缺的著录项目,可以说是沿着孙星衍的路子走下来的。

④ 客观地描述收藏印章。《天禄琳琅书目》著录藏印仿照《清河书画舫》之例,采用真书摹入的方法。孙星衍同样把收藏印章作为必录之项,力求通过藏印显示书籍之递藏有自。不同的是,他采取客观描述而非真书摹入的方式著录藏印,用“朱文长印”“白文方印”“朱文小长方印”“白文小连珠印”等予以描述。这种做法行文更简洁,风格更趋理性色彩,后来的善本书志多所沿用。

总之,孙星衍能较早地利用一些常人不注意的细节来记载版本,使后人在见不到实物的情况下得以较清楚地了解古书的真实面貌,启发了后来的版本著录更加细密而规范,这是他对版本学发展做出的一大贡献。

(2)有目的地节录序跋、题识及相关文献,而非全文录载。《平津馆鉴藏记书籍》中对序跋、题识、相关文献多有引用,但并非辑录式的全文录载,而是有目的地截取以为己用。孙星衍或藉序跋判定版刻年代,如卷一元版《文选》,云前有廉访使余琏序,“据余序,此本为元池州学所刊”;[1]43或引前人之说突出该书价值,如卷一元版《春秋啖赵二先生集传纂例》,题陆淳纂。孙星衍引用孙承泽(退谷) 墨迹题识“余求之十年,始见之”,意在说明“其为前辈珍重如此”[1]29等等。

孙星衍引用的前人及时人成果范围很广,除本书序跋、题识、木记外,象陈振孙《直斋书录解题》、晁公武《郡斋读书志》、马端临《文献通考》、黄虞稷《千顷堂书目》及历代史志目录等无不涉及,时、近人则以官修《天禄琳琅书目》《四库全书总目》,私家以朱彝尊、钱曾、卢文弨、钱大昕、阮元、黄丕烈、吴翌凤等人的成果利用较多。孙星衍在乾嘉私人藏书多秘而不宣、流通不广、难以广泛经眼的年代,尽力旁征博引,努力体现时、近人相关成果,这是难能可贵的。

(3)版本著录与异本校勘相结合。虽然《平津馆鉴藏记书籍》以客观描述版本为主,但也不乏文字上的雠对。如《续编》元版《图绘宝鉴》条即运用异本进行校勘:“汲古阁本第一卷‘谢共照’讹作‘谢恭’,第二卷‘李柷’讹作‘李枳’。又《补遗》与明芮巽斋《续补》并为一卷,又脱‘寒沟渔人’一条,皆不及此本。”[1]149卷二明版《白虎通德论》云“余又以元刻十卷本校勘其上,即《崇文总目》、晁氏《读书志》所见本也”。[1]51这种做法体现了孙星衍提倡版本著录与异本校勘相结合的版本学思想。

(4) 以版本鉴赏为主,较少关注内容评价。与《天禄琳琅书目》一样,《平津馆鉴藏记书籍》以鉴藏为主,其主要任务是从版本的角度记载各书,对内容的关注相对较少。《平津馆鉴藏记书籍》中也有着眼于书籍的学术价值、对其内容进行评价者,如《补遗》明版《辨正论》,法琳撰,“晁氏《读书志》云:‘宣和中,以其斥《老子》语,焚毁其第二、第四、第五、第六、第八凡五卷。序文亦有翦弃者。’此本八卷俱完,其中征引古书最多,如郑康成《六艺论》之类,近时辑者皆未之见,尤足以资考证”。[1]129此条征引晁公武《郡斋读书志》的记载,指出宋时该书曾因焚毁而残缺,此得全本,且具有重要的辑佚价值,实足珍重。纵观全书,如上例着眼于内容评价的相对较少。注重版本价值,既是《平津馆鉴藏记书籍》的特色,也是善本书目的共性。

(5)注重与“天禄琳琅”、《四库全书》及其他版本或文献记载相比较。孙氏在对精选出的这些善本书如何进行价值认定上,多采取了比较的方法,希望通过与官藏天禄琳琅、收入《四库全书》或流行的版本、重要的文献记载等进行比对,以裁断己藏之价值。如其于卷一宋版《中说》条指出南宋坊刻之巾箱本为“六子”,天禄琳琅所收纂图互注本仅《荀子》《南华真经》两种,孙氏所藏六子俱全,其价值不言而喻 。孙星衍于卷二明版《梁昭明太子文集》五卷条指出《四库全书》所收乃明叶绍泰六卷本,“诗文参差互异,不及此本之古”。[1]82于卷二明版《尔雅注疏》十一卷条与汲古阁本相比较:“每卷俱有下卷标题而不别为卷,汲古阁本俱删”;[1]51于《续编》宋版《新刊名臣碑传琬琰集》条与此前的书目记载相比较:“《宋·艺文志》、晁氏《读书志》、陈氏《书录解题》俱无此书。”[1]148

由以上诸例可以看出,通过与“天禄琳琅”、《四库全书》及其他版本或文献记载相比较,彰显己藏之优劣,突出己藏之价值,是《平津馆鉴藏记书籍》的又一特色。

(6)对同书异本或同本异印均精工者一并收录。孙星衍继承《天禄琳琅书目·凡例》规定的“同一书而两椠均工,同一刻而两印各妙者,俱从并收”[2]10的做法,遇有同书异本或同本异印而皆精妙者,一并著录,通过记载细节之异突出各自之特色。如卷二明版中著录了3种《仪礼注疏》:

《仪礼注疏》十七卷 题“汉郑氏注,唐贾公彦疏”。前有贾公彦《仪礼注疏序》。结衔亦作“唐朝散大夫”,每叶十八行,行廿一字。版心下刻字人姓名同前。[1]49

《仪礼注疏》十七卷 此即前本而摹印稍在后。卷一脱“唐贾公彦”四字,卷七脱“唐贾公彦疏”五字,卷八脱“汉郑氏注唐贾公彦疏”九字,卷十一脱“唐贾”二字,卷十四脱“唐”字。[1]49

《仪礼注疏》十七卷 题“汉郑玄注,唐贾公彦疏,后学庐陵陈凤梧编校”。前有贾公彦《仪礼注疏序》,结衔亦作“唐朝散大夫”。郑注释文皆作小字。“疏”字用小圆圈别之。前本“恒”“桓”等字,俱依宋本缺笔。此本不缺。黑口版,每叶廿行,行廿二字。收藏有“思日书斋”白文长印、“诸邦正印”白文方印、“贞叔诸氏收藏”朱文长印。[1]49

以上三书,前两种为同版刊刻而印刷先后不同,孙星衍特别指出后印本所脱诸字,以便与前印本加以区别。其中“版心下刻字人姓名同前”指的是该《仪礼注疏》与《周易兼义》《毛诗注疏》《周礼注疏》系同时刊刻,刻工为同一批人,前于《周易兼义》条云“版心下有刻字人姓名”,[1]47故此云“版心所列刻字人姓名同前”。关于贾公彦结衔,于《周礼注疏》中云“汲古阁本作‘唐散骑大夫’,此本作‘唐朝散大夫’,与宋本《五经正义表》合”,[1]48故于此《仪礼注疏》中云“亦作‘唐朝散大夫’”,指与上《周礼注疏》结衔同。第三种《仪礼注疏》经陈凤梧编辑,孙星衍既指出了其与前两本相同之处:“前有贾公彦《仪礼注疏序》,结衔亦作‘唐朝散大夫’。”也说明了该本与前两本的差异,主要着眼于一些细微的特殊标志及避讳、版口、行款等:“郑注释文皆作小字。‘疏’字用小圆圈别之。前本‘恒’、‘桓’等字,俱依宋本缺笔。此本不缺。黑口版,每叶廿行,行廿二字。”这些差异,意味着陈凤梧编本与前两本不是一个版本系统。可以看出,著录这些细微标志尤其是差异之处,可以使同书的不同版本及同一版刷印先后不同的本子得到比较准确的判断,这不仅是版本著录的科学方法,也是版本鉴定的有效途径。

综上所述,孙星衍将当时最规范的官纂版本目录《天禄琳琅书目》的做法应用于私家版本目录之修撰,在继承的基础上,通过自己的实践,进一步完善、拓宽了版本目录的著录内容,摒弃了个性化的自由抒发,使著录忠实、细致、规范、理性。可以说,孙星衍在把私家版本目录向规范化推进的道路上做出了不可忽视的重要贡献。

2.3 版本考订,方法多样,鉴定精审

孙星衍在著录版本、作者、藏印时,并非都能找到直接证据,做到轻而易举地准确著录,在著录过程中必然遇到有些书的刊刻年代、作者等难以确定甚至前人著录错误的情形,孙星衍对此精加考订,并将考订手段、结论呈现出来。实在无法解决的,则阙疑俟考。因此,考订版刻年代、厘清版本源流、判断刷印先后、比较版刻优劣、辨别作者、版本、藏印真伪,纠正前人误说等也是《平津馆鉴藏记书籍》的重要内容。综括孙氏考订版本的方法、手段,主要有以下几种:

(1)利用提行、避讳等封建社会特有的标志鉴定版刻年代。如在判断元版《奇效良方》时,孙星衍即根据“书中诏、敕、上、命等字俱提行写”[1]35的经验,断定该书为元时所刊。在考订元版《南史》时则根据元人不避宋讳的特点来判定该书的刊刻朝代。[1]36

(2)根据书之内容判断刊刻时间或作者年代。如卷一《群书备数》,即据“此书地名、官制俱至元止”,[1]42判其为元时刻本。卷二明版《广舆图》,不题撰者朝代。孙星衍根据书中漕运图下所载岁运额数起洪武三十年止嘉靖元年,又总图王府禄米下云“以上系嘉靖卅二年十月前数”,[1]60断定该书作者为明人。

(3)通过纸色、字画、版框高低等鉴定版本。如卷二明版《中华古今注》:“此本验其板样,当是明人所刊。余别有《百川学海》不完本,纸色、字画皆不及此本之善”;[1]60卷一宋版《纂图互注荀子》:“标题、行数、字数、序文、图说俱与前巾箱本无异。唯每版稍高一分,字画亦有减省之异,当是南宋中重刊别本。”[1]24

(4)将考订与辨伪相结合。孙星衍在鉴别版本的实践中如发现作伪现象,往往辨其作伪手段,明其本来面貌。因此,《平津馆鉴藏记书籍》把考订与辨伪相结合,其中不少内容体现了孙星衍从蛛丝马迹中辨识真相的方法及经验。如卷一元版《经史证类大观本草》,前有大观二年十月艾晟序,艾序后本有“大德壬寅孟春宗文书院刊行”木印,孙星衍指出该木印“为书贾剜去,以充宋刻”。[1]34

孙星衍还根据文中内容与其他史料之抵牾辨别藏书印之伪。如卷二明版《五经图》6册,不著卷数并撰人名氏,孙星衍据《尚书尧历象图》下云“庆历甲申至大明万历壬子,共计五百四十九年”,断定此刻当在明万历四十年(1612年)后。而收藏有“夏言之印”朱文方印,孙氏据《明史》,夏言死于嘉靖二十七年(1548年),下距万历四十年已六十四年,断定该印乃伪造,进一步指出书中“广运之宝”“白松堂”等印,亦为书贾伪造。

此外,在考订过程中,孙星衍也发现并纠正了前人及时人著录的一些错误。如卷一元版《古今韵会举要》,旧多题昭武黄公绍撰。孙星衍据熊忠序称“同郡在轩先生黄公公绍,作《古今韵会》。仆惜其编帙浩瀚,隐屏以来,因取《礼部韵略》,增以毛、刘二韵及经传当收未载之字,别为《韵会举要》一编”,[1]30断定《举要》为熊氏所撰,纠正了前人因黄公绍作《古今韵会》,因把《举要》的著作权也归于黄氏之误。

孙星衍丰富的鉴别经验、精审的鉴别技术在当时已备受信赖,对后世影响深远。孙氏藏书在其死后为人诳骗,复经太平天国,幸存下来的极少。这些幸存下来的孙氏旧藏一直被藏书家奉为秘籍(见下面所述),不仅证明了孙氏旧藏的文物价值,而且体现了孙星衍鉴定版本的能力、水平,得到了后人广泛的信赖和推崇。

3 《平津馆鉴藏记书籍》之贡献

孙星衍的《平津馆鉴藏记书籍》不仅在版本目录学史上影响深远,而且成为后人了解孙藏善本最重要的凭借。

3.1 《平津馆鉴藏记书籍》在版本目录学史上承上启下

清初钱曾的《读书敏求记》可以说是第一部版本学著作,该书对图书的各类信息,如书名、作者、卷数、作者生平、书籍内容、书林掌故等已广为涉及;对版本鉴定的诸多方法,如从书法、字体、纸张、墨迹等方面来鉴定写本,利用序跋、校勘、图记等推断版刻年代等已粗有涉足。这些做法对后来的版本目录具有重要的启发意义。但《读书敏求记》记载诸书长短不一,内容无统一规定,行文较自由、个性,尚谈不上严谨、规范。

官修《天禄琳琅书目》将版本目录的著录内容进一步细化、规范化,《平津馆鉴藏记书籍》在很大程度上受到《天禄琳琅书目》的影响,继承了其做法,前已论及。值得注意的是,孙星衍并非仅仅一味仿效,而是有自己的发现和创新,比如孙星衍格外关注不同版本的不同标记;重视记载耳题;把版口、行款的著录作为一项不可缺少的内容,明确地提出了黑口的概念;注重通过比较版框高低鉴定版本等。这些项目,不仅《天禄琳琅书目》尚未全部涉及,就是与孙星衍同时、以版本鉴赏著称的黄丕烈的书目题跋也仅对个别义项偶有记载,且远没有孙星衍做得自觉而规范。直至清末,这些细微的特点才引起了藏书家的普遍关注,并成为版本著录的重要内容。从清代诸家的藏书题跋来看,在版本著录方面,清末以前基本上只是沿袭了孙星衍的做法而没有获得突破性进展。陆心源的《皕宋楼藏书志》较早记载鱼尾,如卷八著录黄丕烈旧藏《春秋经传集解》30卷:“版心鱼尾全墨,上鱼尾之上,下鱼尾之下有细墨线,即世所谓小黑口也。”[3]这种记载实质上仍未超出描述版口的范围,但它引起了后人对鱼尾特点的关注及版口大小的界定。此后,傅增湘的《藏园群书经眼录》中有了大黑口、小黑口、细黑口之分;有了四周、左右、上下单栏或双栏的详细记载,有了对刻工姓名、板框尺寸的具体记载等。可以说,这些记载使得版本著录更加形象而具体。而张元济《宝礼堂宋本书录》则集诸家之大成,解题之外,将版式、宋讳、藏印分门别类,详细记载,使版本著录走上了更加规范化的道路。在这一发展过程中,后来诸家很明显受到了孙星衍的影响和启发。

3.2 《平津馆鉴藏记书籍》留下了三百多种古书的珍贵记录

孙星衍自年轻时即酷爱藏书,或钞或购,辛苦经营,拥有藏书3000余种,中多善本。但孙氏藏书在其身后迅速散亡。最早记载孙氏藏书散亡情况的是其生前好友、著名校勘学家顾广圻:“嘉庆戊寅春,渊瓮化去,闻其家收藏颇有彼时恶客窃去者,厥后又遭何人诳借,失落不少。”[4]经过太平天国战乱,孙氏藏书散亡殆尽,昔日扬名一时的孙氏祠堂终为废墟。幸存下来的孙氏藏书除袁芳瑛卧雪庐外,还零零散散地被多家收存,瞿镛的铁琴铜剑楼、丁丙的善本书室、陆心源的皕宋楼、缪荃孙的艺风堂、李盛铎的木犀轩、叶德辉的观古堂及上海涵芬楼等都收存了少量孙氏旧藏。傅增湘的《藏园群书经眼录》收孙氏旧藏14种,《中国古籍善本书目》著录孙氏校辑、编著、批注、刊印的书籍70多种,散见于全国各地图书馆。另据《台湾中央图书馆善本书目》的著录,台湾尚存孙氏经手之书14种。这些数字比起孙氏当年的收藏已是凤毛麟角。而对丁丙《善本书室藏书志》、李盛铎《木犀轩藏书题记及书录》、缪荃孙《艺风藏书记》、傅增湘《藏园群书经眼录》中著录的《平津馆鉴藏记书籍》之书粗略追踪,得到的信息更加令人慨叹。《善本书室藏书志》仅见著录明刊本《六书本义》《增补六臣注文选》两种;《木犀轩藏书题记及书录》著录了宋版《纂图互注荀子》《周易兼义》《孝经注疏》《梦溪笔谈》《增广注释音辨唐柳先生集》5种,元版《苍崖先生金石例》1种,明版《白虎通德论》一种,影写本《说文解字》《孔氏祖庭广记》《北堂书钞》3种,共计10种(按:李盛铎对版本的鉴定与孙不同者,依孙说);《艺风藏书记》仅存影写本《乾象通鉴》及《历代钟鼎彝器款识法帖》2种;《藏园群书经眼录》著录宋版《新刊名臣碑传琬琰集》、旧影写本《沈下贤文集》、元版《茅山志》3种。可想而知,如果没有《平津馆鉴藏记书籍》的著录、记载,在孙氏藏书亡佚惨重的情况下,要想得知这338部善本书的面貌那是几乎不可能的。