永远的邂逅

文 _ 曾颖

所有的青春,没什么不同,每一代的轨迹其实都有相似之处。只是隔着岁月的两端,我们觉得不一样了。那是因为我们观察的角度变了。其实,爸爸妈妈的青春和孩子的没什么不一样。

故事提供者:吴文彬(公务员) 讲述背景:女儿说和班上某个男同学特别有缘,经常会发生各种巧遇,由此引发对往事的回忆。

1987年,我17岁,读高二,我的同桌是一位长得像热门电视剧《血疑》女主角幸子的女孩。山口百惠演的这位身世可怜的白血病患者倾倒了很多观众,我和同学们都奉她为偶像。大家爱屋及乌,也就喜欢上长得像她的这位同学,我们甚至将她的名字也改为幸子。

我对她的关注和喜爱最初也是来自这种相似。但随着同桌时间的增长,渐渐发觉这种“相似”之外不一样的东西——比如她永远工整的正楷书写,她永远被老师拿来当做范文朗诵的作文,她永远位居前三名的成绩,还有她说话时不轻不重却总像在听者心头轻轻挠动的声音。

我承认,这是一种喜欢。这种喜欢不像成人世界的“喜欢”那样包含了社会地位、财富、人际关系和情欲等在内的诸多考量,17岁的喜欢,仅仅就是“喜欢”而已。

但是,这种单纯的喜欢也是很折磨人的。它支配着人干出许多奇奇怪怪甚至匪夷所思的事情。就像电影《那些年,我们一起追的女孩》里的小男生们那样,在喜欢的女孩面前情不自禁地耍宝、玩魔术,做一些会引起她关注的事情。有的事,甚至是不可思议的,比如我要讲的这段邂逅的故事。

我和“幸子”的家分别在学校的西面和北面,按常理,无论在上学还是放学的路上我们都不可能邂逅,更不要说同行。但我每天早晨提前半小时出门,跑步到她家附近,有时是在她常吃早餐的米线店要一碗米线磨磨蹭蹭地吃,有时则是蹲在茶馆门口看喝早茶的老人下棋,有时跑到家属院的洗衣台下去写作业,有时则是在她必经的小巷子里踢石头玩。总之,我会在漫长而无趣的等待之后,迎来她清脆的脚步声和一个礼节性的微笑,傻呵呵地对她说声:“真巧。”

这样的“真巧”还有很多。我们会“真巧”地偶遇在学校的文学社团;我们会“真巧”地看同一场电影;她喜爱的歌曲,我“真巧”就有磁带;她喜欢看电影学日语,我“真巧”跟着电视读“各其所刹妈”……

就在我努力地制造着各种巧遇,自以为与她很有缘地在得意和失落间徘徊、在天堂和地狱之间打转的时候,晴天传来一声霹雳,因为她爸爸工作调动,她要转学了,去数百公里外的重庆。

这不是偶尔一个早晨的错过,也不是一两个星期天或寒暑假的隔绝,而是一去千里从此不再回来的永诀。一想起这两个字,世界上所有凄苦悲凉的悲剧场景统统涌上心来,那天晚上,我在梦中送了她一程又一程,眼泪湿了半个枕头。

这天早晨,我两年来第一次不那么热切地想去上学。不夸张地说,我每天不睡懒觉从热乎乎的被窝中爬起来的动力就是她,一想着每天早晨与她的邂逅和同行,内心就幸福得不得了。

但现在,一切都破碎并消失了。

“幸子”走了,我的元神也仿佛被抽走了,每天恍恍惚惚地在学校和家之间飘着,很长一段时间,我对自己的想法和行为都无法掌控,对身边的一切事情都没有兴趣。这种感觉不仅没有随时间的推移而减弱,相反却像弹弓一样,拉得越长,弹力越强。

在疯魔了差不多20天之后,我决定去重庆看她。

到重庆的火车票是7.5元,来回得15元,晚上要坐一夜火车,加上吃饭和买礼物,起码得20元,这可是全家半个月的菜钱。但这也挡不住我疯狂的念头,我以学校要收资料费的名义向妈妈、爷爷、奶奶、外公、外婆各要了一次钱,终于凑到了20元。我跑到商场买礼物,一条漂亮的扎染围巾花了10元,回程车票钱成了问题,但也管不了那么多了——就是扒车回来又怎么样?

带着这种一去不复返的心境,我坐上了开往重庆的硬座车,怀里揣着从“幸子”最要好的朋友那里偷来的写着她新地址的明信片。天下着大雨,整个世界被雨冲刷得既寒冷又扭曲。这场景很像多年以后看的卡通片《秒速5米》中的情形。那个因想念一个转学远去的女同学而在雪夜中坐火车狂奔、并被一次次的晚点信息搅扰得心烦意乱的少年,其实就是我的化身。只是,与他不一样的是,他独坐在空旷而寂静的车厢里,任由车窗外路灯的影子在他脸上辉映着落寞与诗意;而我,却是在人口密集如罐头、满是烟味和汗味的车厢里,地上的泥水如心情一般湿滑而纷乱,一切都烂糟糟的。

在这纷乱中,我迷迷糊糊地睡着了。再次醒来时,天色已明,车窗外是陌生的重庆,漫山遍野的房子如海一般让人迷茫。

在火车站,我问了至少10个人,终于找到开往目的地的公交车。我下车后,又一路打听着来到她的新学校,不敢进学校去问,只好在校门口蹲守。我想,中午放学她应该会出来的,从第一个等到最后一个,总能等到她的。

但从第一个等到最后一个,她却并没有出现。一打听才知道,像她这种即将高考的学生,完全可能在学校吃饭。

又数着秒等到下午。这样的等待是一种煎熬,此前我体会过,但从没像今天这么强烈。它不仅在熬你的耐性,更在熬你的注意力,就像钓鱼者在等待一条难钓的鱼,稍一分心,前功尽弃。

终于等到下午放学的最后一个学生,但仍没有看到她出来。向旁边已混熟的小贩打听,她说,学校还有个后门,往西边的同学都走那边。

我像被人当头敲了一棒,差点昏了过去。

也许,难度的提升就是为了结果的美妙?这道理和解题一样。

这样的自我安慰使我有信心继续坚持,并在离学校后门不远的屋檐下受了一晚的冻。当晚,我只敢花1角2分吃碗小面。

当我再次碰到“幸子”时,已是第三天的下午,这期间我在她学校的前门和后门轮流蹲守,渴了喝口自来水,饿了吃碗面。就在我用口袋里最后一点钱买了一碗面吃掉之后,老天可怜,我终于看到了她熟悉的背影……

那时,我已3天没洗脸了。当我蓬头垢面地冲到她面前时,她惊诧的表情告诉我,她肯定以为我已改行当了乞丐。

我说:“真巧啊!”像以往N个上学和放学路上的邂逅。

她也说:“真巧啊!”像是受了突如其来的惊吓。

我还想说点什么,但忍不住鼻子一酸,眼前的世界变得模糊。

来之前所有的想象都变成了浮云,赶在眼泪落下之前,我把礼物塞到她手上,逃命似的跑了。嘴里说:“我是跟我爸来出差的,想不到在这里碰到你。我走了,车在等我呢……”

这句没有人相信的谎话是我对她说的最后一句话。那天,我跑到车站,并爬上去成都方向的货车,饿了一整夜,跌跌撞撞地回到家里。

去重庆读大学的愿望因成绩的原因最终没有实现。不知道是因为那天我的样子实在太糗,还是因为后来新电视剧为我带来了别的偶像。总之,从那天之后,我就再没见过她。

我用切肤的痛明白了一个道理:世界上有很多邂逅,其实就是一场场处心积虑的等待。而这些等待,对被等待者来说,没有多少意义。

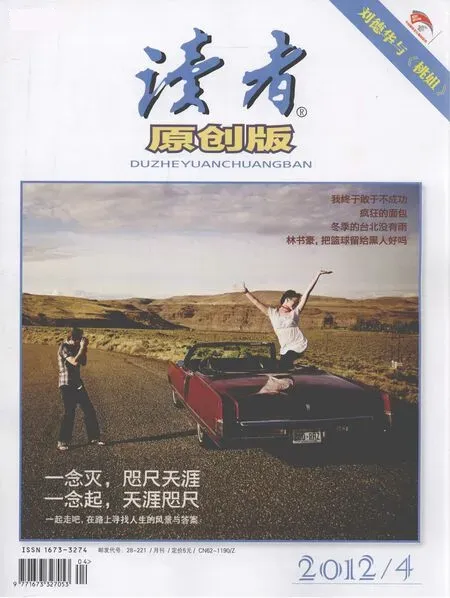

图/黄煜博