企业退休职工养老金数学建模及制度的研究

李 峰,郝振莉

(黄河水利职业技术学院,河南 开封 475004)

0 引言

养老金是一种根据劳动者对社会所做贡献及其所具备享受养老保险的资格,以货币形式支付的保险待遇,用于保障职工退休后的基本生活需要。 我国企业职工基本养老保险实行“社会统筹”与“个人账户”相结合的模式,即企业按职工工资总额的一定比例(20%)缴纳社会统筹基金,职工个人按工资的一定比例(8%)缴纳养老金,社会统筹基金进入社会统筹基金账户,个人缴费进入职工个人账户。 这两个账户的资金,合称为养老保险基金。 退休后,职工按照在职期间每年的缴费工资与社会平均工资之比(缴费指数),结合退休前一年当地的社会平均工资等因素,从社会统筹账户中领取一定资金作为基础养老金,从个人养老金账户中领取一定比例的资金作为个人账户养老金,两者加在一起,组成每个职工退休后每个月的养老金。 养老金会随着社会平均工资的调整而调整。 如果职工死亡,社会统筹账户中的资金不退给职工,个人账户中的余额可以继承(个人账户储存额以银行当时公布的一年期存款利率计息)。 本文试以山东省企业职工的养老金作为对象,研究在现有养老金制度下养老金替代率和养老保险基金的缺口情况,并对维持养老保险基金的收支平衡提出一些建议。

1 山东省职工平均工资的预测

1.1 预测条件

为了便于预测和研究山东省企业职工未来的年平均工资和养老金替代率等问题,我们做出如下假设:(1)我国在未来较长一段时间内,社会政治经济形势稳定。 (2)现有养老金缴费和发放制度在较长时间内不变。 (3)为便于计算,养老金缴费和发放年数均为整数。 (4)银行一年期存款利率设定为3%。

1.2 预测模型

职工工资的增长率应该同一个国家的经济发展相适应。 当前,我国经济发展迅速,工资增长率也较高。 但随着我国逐步接近中等发达国家的经济水平,经济发展速度会降低,相应的工资增长率也会降低。 因此,为预测2011~2035 年山东省职工的年平均工资,我们使用阻滞型增长模型——Logistic 模型,即,

式中:y 为年平均工资,元;t 代表年份;a、b、c 为待定系数。

1.3 预测结果

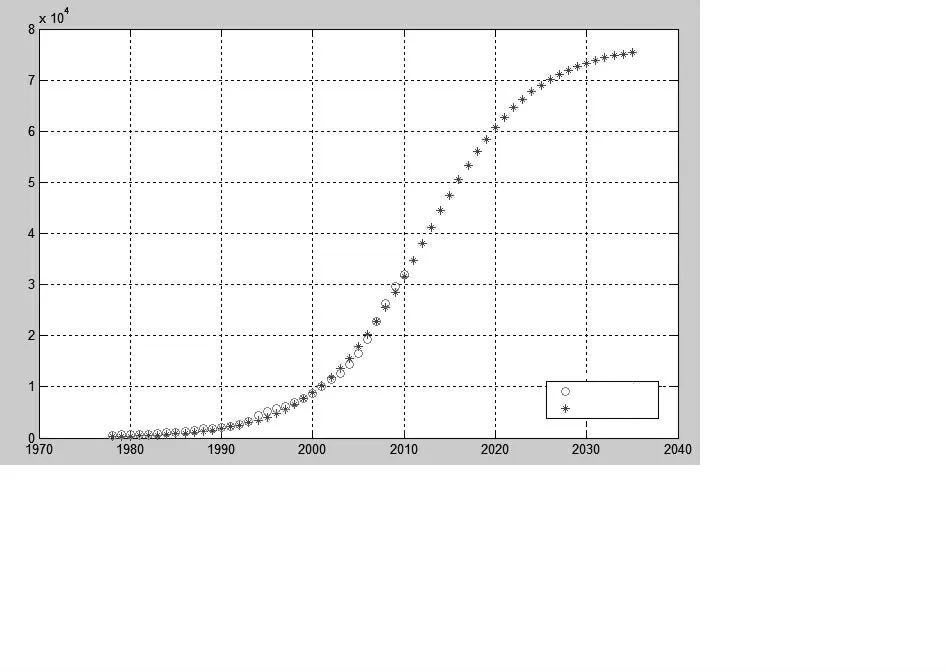

山东省职工历年平均工资如表1 所示。 根据最小二乘法的思想,利用Matlab 软件对预测模型求解,预测出2011 到2035 年的山东省职工平均工资(如表2 所示)。 图1 为山东省职工预测工资与年实际工资的拟合曲线。

2 养老金替代率的计算

2.1 养老金替代率的意义

养老金替代率是指职工刚退休时的养老金占退休前工资的比例。 替代率较低,退休职工的生活水准就低, 养老保险基金收支平衡就容易维持;替代率较高,退休职工的生活水准就高,养老保险基金收支平衡则较难维持,可能出现缺口。

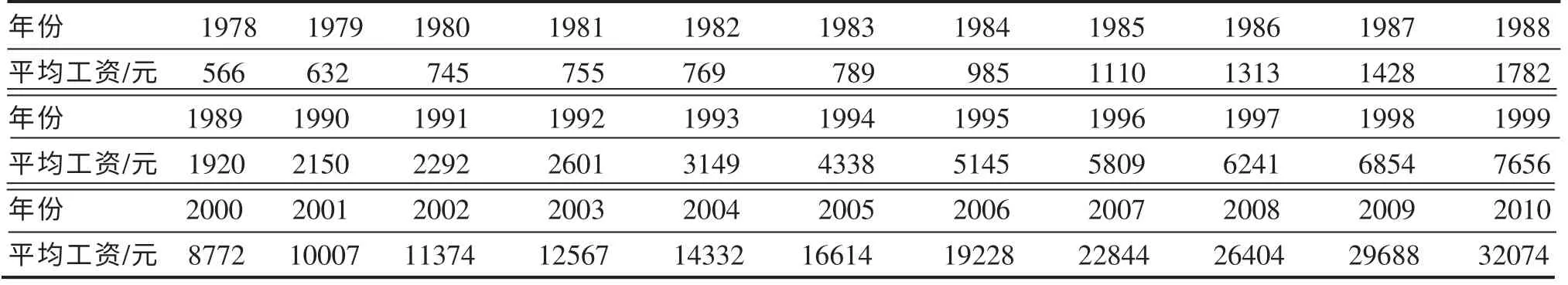

表1 山东省职工历年平均工资Table 1 Average wage of workers in Shandong Province

表2 2011 到2035 年职工年平均工资预测值Table 2 Prediction values of workers annual average wage from 2011 to 2035

图1 山东省预测职工工资与年实际工资的拟合曲线Fig.1 Fitting curves of worker prediction wage and annual real wages in Shandong Province

2.2 职工刚退休时的养老金

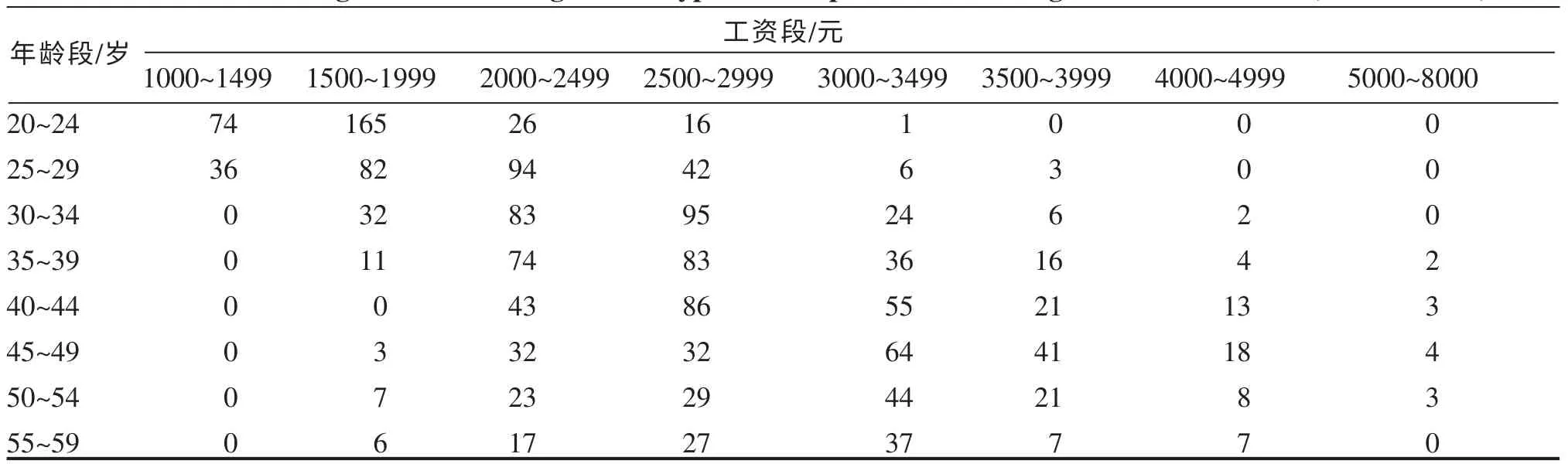

表3 为2009 年山东省某企业各年龄段职工的工资分布情况。 假设该企业某职工自2000 年起(30 岁)开始缴纳养老保险,一直缴纳到退休(55 岁,60 岁),用加权平均方法容易求得该企业不同年龄段的职工工资与企业平均工资的比值(结果如表4)所示。

把表4 中得到的企业不同年龄段的职工工资与企业平均工资的比值作为该职工在不同年龄段时的缴费指数,用从30 岁到59 岁的缴费指数乘以相应年份(2000 年到2029 年)的社会平均工资,可以得到该职工的缴费工资数,如表5 所示。

表3 2009 年山东省某代表性企业各年龄段工资段职工的工资分布人数 单位:人Table 3 Worker wage of different ages in a typical enterprise of Shandong Province in 2009 (Unit: Person)

表4 不同年龄段的职工工资与企业平均工资比值Table 4 Ratio of worker wage of different ages and enterprise average wage

职工退休时的养老金等于个人账户养老金加上基础养老金。

(1)个人账户养老金计算。

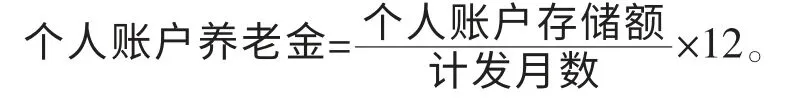

计发月数为固定值,55 岁退休时,该固定值为170;60 岁退休时,该固定值为139。 而个人账户储存额为

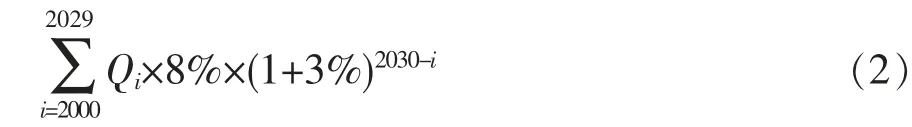

式中:Qi为第i 年的缴费工资。

因此,该职工个人账户养老金为14 954 元。

(2)基础养老金的计算。

基础养老金=(上年度社会平均工资+本人指数化年平均缴费工资)/2×缴费年限×1%。 其中,上年度社会平均工资(2029 年山东省职工年平均工资)为72 697 元。为求本人指数化年平均缴费工资,需要先求出本人平均缴费指数。 本人平均缴费指数等于该职工2000~2029 年的各年缴费指数之和除以缴费年数30,经计算,得1.1357。这样本人指数化年平均缴费工资即为72 697×1.1357=82 562 元。经计算,可知基础养老金为23 289 元。

将个人账户养老金与基础养老金相加,可得该职工60 岁退休时领取的全年养老金, 即14954+23 289=38 243 元。

2.3 职工养老金替代率

该名企业职工从30 岁开始缴纳养老保险,到60 岁退休,其养老金替代率为38 243÷81 057=0.4718。 同理可得,该名企业职工到55 岁退休时的养老金替代率为0.3706。

3 养老保险基金的缺口情况

假设该名企业职工从退休(55 岁或60 岁)后领取养老金一直至75 岁死亡。 为计算养老保险基金的缺口情况,需要计算该职工到退休时养老保险基金总额,同时还要计算到75 岁死亡时所领取的养老金数。

3.1 缴纳养老金总额

由上面的讨论可知,该职工到60 岁退休时,养老保险基金总额为各年缴纳到社会统筹基金账户的金额及个人账户金额之和,还要加上每年个人账户资金所产生的利息。 经计算,各年缴纳到社会统筹基金账户的金额之和为304 780 元,各年缴纳到个人账户的金额及所产生利息之和为173 216 元。则该职工到60 岁退休时,养老保险基金总额为477 996 元。

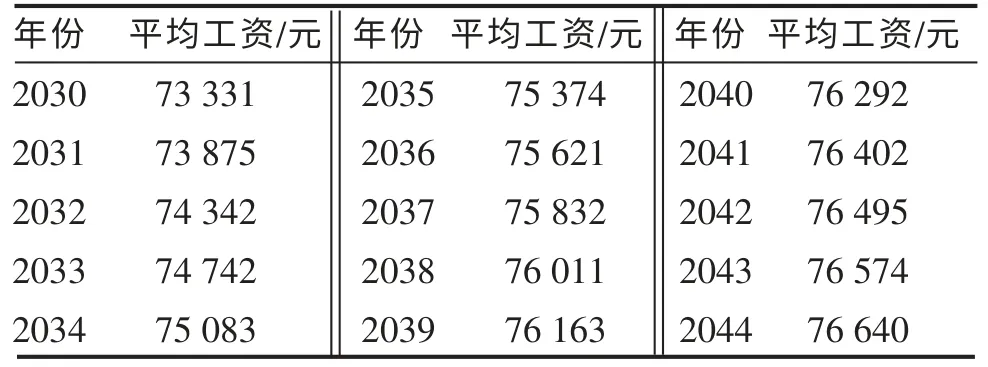

表6 2030-2044 年社会平均工资预测Table 6 Social average wage prediction from 2030 to 2044

表7 2030-2044 年基础养老金预测Table 7 Fundamental annuities prediction from 2030 to 2044

3.2 领取的养老金数

该职工从60 岁退休到75 岁死亡期间,每年所领取的养老金数等于基础养老金加上个人账户养老金。

3.2.1 基础养老金

基础养老金=全省上年度社会平均工资×(1+本人平均缴费指数)÷2×缴费年限×1%。 显然,该职工的基础养老金随着上年度社会平均工资的增长而增长。 由阻滞型增长模型预测出该名职工从60 岁退休到75 岁死亡期间(2030 年到2044 年)的社会平均工资(如表6 所示),进而得出该名职工退休后每年获得的基础养老金(如表7 所示)。 经计算,该职工从60 岁退休到75 岁去世时所领取的基础养老金总和为362 891 元。

3.2.2 个人账户养老金

在领取养老金的过程中,个人账户中的钱仍然在计算利息。 为较准确地计算所领取的个人账户养老金,利用现值理论,把每年所领取的钱数都转化为刚退休时的现值。 第n 岁时,所领取的个人账户养老金转化为60 岁时的现值,其中Y60=14 954 元。 将每年的现值求和,该职工到去世时个人账户养老金总和在60 岁时的现值为183 880元。

3.3 养老保险基金的缺口

由以上分析可得,该职工从60 岁退休到75 岁死亡,所产生的养老保险基金的缺口为362 891+183 880-477 996=68 775 元。

4 维持养老保险基金收支平衡的建议

按照国家基本养老保险制度的总体思路,未来基本养老保险的目标替代率确定为58.5%。 为了使养老保险基金既能达到目标替代率,又能维持养老保险基金的收支平衡,就需要改革基本养老保险制度。可以采取的措施有:推迟退休年龄(如延迟到65岁退休或施行弹性退休制)、 尽早开始缴纳养老保险(如从25 岁开始就缴纳养老保险)、 提高个人账户缴费率(如将职工缴纳养老金的比例从工资的8%提高到10%以上)、提高社会统筹基金账户缴费率(如企业缴纳的社会统筹基金从20%提高到30%)。

其中,“推迟退休年龄和尽早开始缴纳养老保险”对于达到目标替代率和维持养老保险基金收支平衡均有显著的促进作用。 “提高个人账户缴费率”可以提高目标替代率,但当计发月数不变时,对基金平衡没有帮助,而且会减少职工工资收入。 “提高社会统筹基金缴费率” 对维持基金平衡有帮助,但对目标替代率没有帮助,而且会增大企业负担。 所以在改革时,应该尽量考虑延迟退休、施行弹性退休制度,或尽早缴纳养老保险等措施。

5 结语

在现有的养老金制度下,企业退休职工的养老金替代率偏低,很难保障企业退休职工的生活水平。因此,在养老金制度改革中,需要进一步提高养老金替代率(即逐步提高退休职工的退休工资),以达到国家要求。 但提高了养老金替代率之后,养老保险基金的缺口会进一步增大。 为了在提高养老金替代率的同时维持养老保险基金的收支平衡,可以考虑推迟退休年龄或施行弹性退休制度,同时尽早开始缴纳养老保险。

[1] 中华人民共和国国务院. 国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定[J]. 中国人力资源社会保障,2006(1):61-62.

[2] 合作编辑者. 百度百科:养老金.[2011-10-10]http://baike.baidu.com/view/407916.htm.

[3] 邬学军,周凯,宋军全. 数学建模竞赛辅导教程[M]. 杭州:浙江大学出版社,2009:22-29.

[4] 马莉. MATLAB 数学实验与建模[M]. 北京:清华大学出版社,2010:52-60.