汉、回及维吾尔三民族红细胞CR1基因点突变差异的研究

洪 炜 马洪滨 朱剑功 刘立明 李永利 王雪飞 王大刚 庞君丽 杨 宁 李 妍 王海滨

红细胞CR1基因密度相关基因多态性分为3种类型,即高表达型(HH)、中表达型(HL)和低表达型,不同CR1基因型与红细胞膜CR1数量表达及其黏附活性密切相关。研究业已清楚,红细胞CR1数量及其活性在循环病原微生物的清除、机体整体免疫功能的调节等具有非常重要的作用[1~5]。不同疾病情况下,机体红细胞CR1数量及活性有不同程度的变化,其基因多态性分布与不同的疾病的易感性密切相关,表明确定人群红细胞CR1基因多态性基因点突变状况,对疾病易感性的判断、疾病机制探讨及病情评估具有重要意义。本文对汉、回及维吾尔族三民族正常人群460人的红细胞CR1基因多态性进行研究,探讨其流行病学意义。

对象与方法

1.研究对象:随机选择汉族、回族及维吾尔族三民族正常人群共460人,其中汉族157人,男性111人,女性46人,平均年龄30.8±13.4岁;回族149人男性87人,女性62人平均年龄27.9±11.9岁;维吾尔族154人,男性93人,女性61人,平均年龄28.6±11.8岁,三民族年龄之间比较无差异。

2.研究方法:红细胞CR1基因多态性测定:根据红细胞CR1基因中1个内含子点突变可使红细胞表达CR1分子减少,而通过HindⅢ酶切引物扩增的1.8kb的DNA片段,可获得0.5kb和1.3kb两条片段。据文献[4]设计引物 1:5'-CCTTCAATGGAATGGTGCAT-3'(4415~4435);引物 2:5'-CCCTTGTAAGGCAAGTCTGG-3'(引物3'端距结构基因内含子HindⅢ酶切位点25~55bp)建立PCR技术加HindⅢ酶切技术。取EDTA抗凝全血提取DNA,进行PCR扩增,然后进行HindⅢ酶切,可将CR1分子密度相关基因分为高表达(HH,1.8kb 一条带)、中表达(HL,1.8kb、1.3kb 和 0.5kb 三条带)和低表达(LL,1.3kb和0.5kb两条带)3种基因表达形式(图1)。

结 果

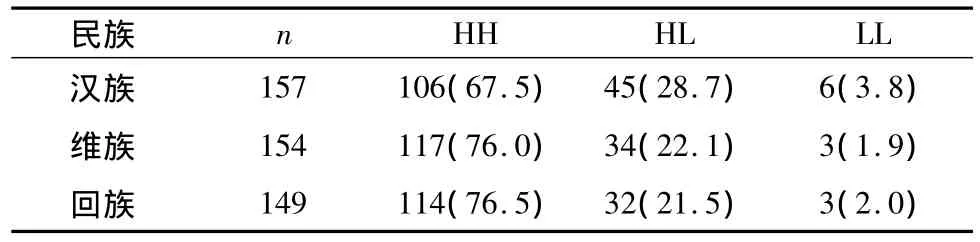

1.三民族红细胞CR1基因多态性分布比较:三民族红细胞CR1基因突变率分别为:汉族32.5%,维吾尔族24.0%,回族23.5%,统计学比较虽无显著性差异(χ2=4.62,P >0.05),但汉族人群的突变率明显高于其他两个民族,三者比较的χ2=4.62,已经接近显著差异值(χ2=5.99,P <0.05),如果差异研究例数,可能得出更有意义的结论(表1)。三民族女性红细胞CR1基因总突变率(32.5%)明显高于男性(23.7%),虽无显著统计学差异(χ2=3.71,P >0.05),但其 χ2=3.71 已经接近差异临界(χ2=3.84),如果扩大例数研究可能存在女性CR1基因突变率高于男性的结果,这在研究女性人群容易患自身免疫性疾病有重要意义(表2)。

表1 三民族红细胞CR1基因多态性分布比较[n(%)]

表2 三民族正常人群男性与女性红细胞CR1基因多态性分布差异比较[n(%)]

2.三民族男性和女性之间CR1基因多态性差异比较:三民族男性和女性之间红细胞CR1基因突变率分别为:维吾尔族女性32.8%,男性18.3%,男性、女性比较 χ2=4.25,P <0.05;汉族男性 31.5%,女性34.8%,男性、女性比较 χ2=0.69,P > 0.05;回族男性 19.6%,女性 29.0%,男性、女性比较 χ2=1.82,P>0.05。以上结果表明,维吾尔族女性红细胞CR1基因突变率显著高于男性,这对探讨维吾尔族女性自身免疫性疾病易感性的具有重要意义。

3.三民族中汉族男性CR1基因突变率显著高于回族和维吾尔族男性:汉族男性红细胞CR1基因突变率最高(31.5%),显著高于维吾尔族男性(18.3%)和回族男性(19.6%),χ2=6.1,P < 0.05。三民族女性之间红细胞CR1基因突变率比较无显著差异(χ2=1.44,P >0.05),见表3、表4。

表3 女性红细胞CR1基因多态性分布[n(%)]

表4 男性红细胞CR1基因多态性分布[n(%)]

讨 论

红细胞CR1介导循环天然免疫黏附功能,在机体循环免疫复合物、病源颗粒及代谢产物等物质的清除及免疫调节具有重要作用[2]。红细胞表达的CR1,是红细胞介导天然免疫黏附的物质基础,而CR1数量表达是由其基因多态性类型(点突变)决定的,因此研究红细胞CR1基因多态性,对探讨疾病CR1数量及活性的变化及机制有重要意义;研究不同民族正常人群红细胞CR1基因多态性的分布的差异,对探讨易感疾病的流行病学有重要参考价值。白细胞也表达CR1,但其基因无点突变发生,本研究采用提取有核细胞人基因组DNA为扩增模板,用CR1特异性引物进行PCR扩增,然后采用限制性内切酶进行酶切分析其多态性(restriction fragment length polymorphism,RFLP),该方法较Southern blotting更快速,适合临床大量标本的研究。

本研究表明,汉族红细胞 CR1基因突变率(32.5%)明显高于维吾尔族(24.0%)和回族(23.5%);三民族女性红细胞 CR1基因突变率(32.5%)明显高于男性(23.7%),以上比较虽然无统计学差异(χ2=4.62,P > 0.05;χ2=3.71,P >0.05),但其χ2已经接近统计学差异临界值,若扩大研究例数或许会有新的结论。维吾尔族女性突变率(32.8%)显著高于男性(18.3%,χ2=4.25,P <0.05),汉族男性的红细胞CR1基因点突变显著高于维吾尔族和回族男性(χ2=6.1,P <0.05),这对探讨以上人群自身免疫相关性疾病的发生及发展具有重要意义。三民族正常人群女性红细胞CR1基因突变率有高于男性的趋势,这可能是女性易患自身性免疫性疾病的重要原因之一;汉族男性红细胞CR1基因突变率高于其他两个民族,以及维吾尔族女性红细胞CR1突变率显著高于维吾尔族男性这一现象,值得人们进一步研究其差异的临床意义。

1 Awandare GA,Spadafora C,Moch JK,et al,Plasmodium falciparum field isolates use complement receptor 1(CR1)as a receptor for invasion of erythrocytes[J].Mol Biochem Parasitol,2011,177(1):57 -60

2 Congbin Y,Aibin L,Congli Y,et al.Overexpression of complement receptor type I(CR1,CD35)on erythrocytes in patients with hemoplasma infection[J].Microbiol Immunol,2010,54(8):460 - 465

3 Li J,Wang JP,Ghiran I,et al.Complement receptor 1 expression on mouse erythrocytes mediates clearance of Streptococcus pneumoniae by immune adherence[J].Infect Immun,2010,78(7):3129 -3135

4 Pham BN,Kisserli A,Donvito B,et al.Analysis of complement receptor type 1 expression on red blood cells in negative phenotypes of the Knops blood group system,according to CR1 gene allotype polymorphisms[J].Transfusion,2010,50(7):1435 - 1443

5 王海滨,张景萍,郭峰,等.红细胞CR1分子的定量测定及其临床意义[J].中华微生物学与免疫学杂志,2000,20(4):381-384