闵行区居民死亡水平变化的定量研究

上海市闵行区疾病预防控制中心(201101) 陈林利 汤军克 方 红 陈建平

死亡水平的变化同人口因素及社会经济因素、医疗卫生服务、环境和行为因素等非人口因素密切相关。死亡率差别分解法可以定量分解死亡变化中人口因素和其他因素对死亡率的贡献率,以判别死亡率的变化是人口因素还是其他因素的作用〔1〕。闵行区老龄化进程不断加剧,60岁以上老年人口构成从1973年的7.95%上升到2010年的21.84%。因此确切估计死亡率的变化有多少是由于人口老龄化造成的,有多少是由于其他危险因素的改变造成的具有重要意义。

资料与方法

1.数据来源

数据来源于上海市死因监测系统,以1973~2010年上海市闵行区户籍居民死亡数据为研究对象。1973~2001年死因分类采用ICD-9,2002~2010年采用ICD-10。以1990年全国第四次人口普查数标化死亡率。历年人口资料来源于闵行区公安分局。

2.分析方法

死亡率差别分解法(无残差的死亡率分解法)〔1〕

死亡率差别=年龄结构差别影响(以两个人群年龄别死亡率的平均值为权重)+其他因素的差别影响(以两个人群年龄结构的平均值为权重)。即

人口因素的贡献值=∑{〔终末年年龄段人口构成比-起始年年龄段人口构成比)〕×两个人群年龄别死亡率的平均值}

非人口因素的贡献值=∑{〔终末年年龄别死亡率-起始年年龄别死亡率)〕×两个人群年龄结构的平均值}

人口因素贡献率=人口因素贡献值/(终末年死亡率-起始年死亡率)

非人口因素的贡献率=非人口因素贡献值/(终末年死亡率-起始年死亡率)

结 果

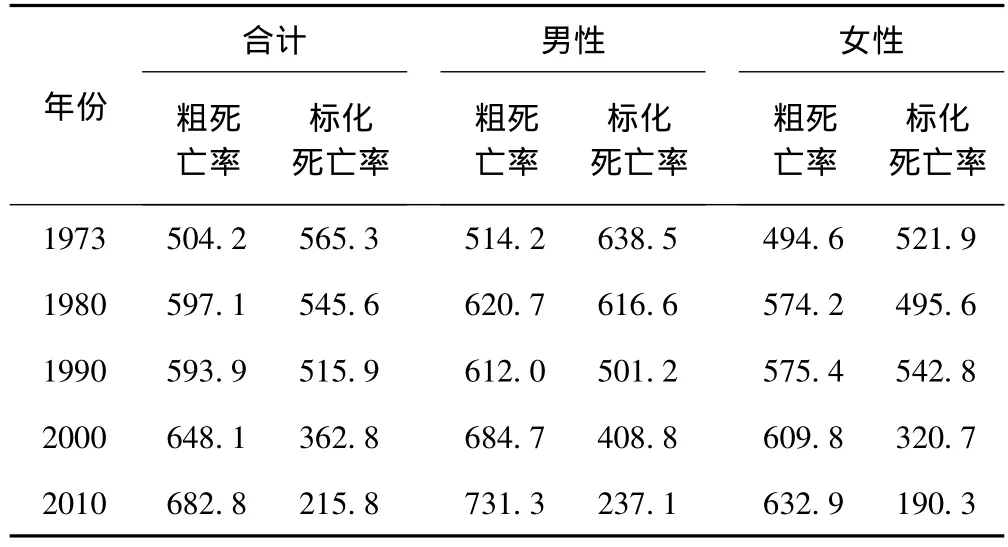

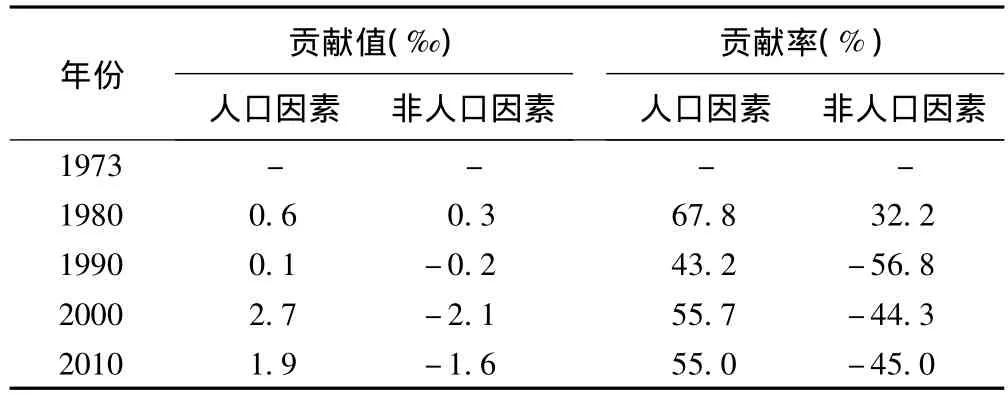

1.全人群死亡率的因素分解

1973~2010年闵行区全人群粗死亡率从504.2/10万上升到682.8/10万,标化死亡率从565.3/10万下降到215.8/10万(表1)。死亡率因素分解显示,1973~2010年人口因素贡献值均为正值,死亡率上升。1980年前非人口因素为正值,促进死亡率上升,1980年后非人口因素均为负值,促进死亡率下降(表2)。

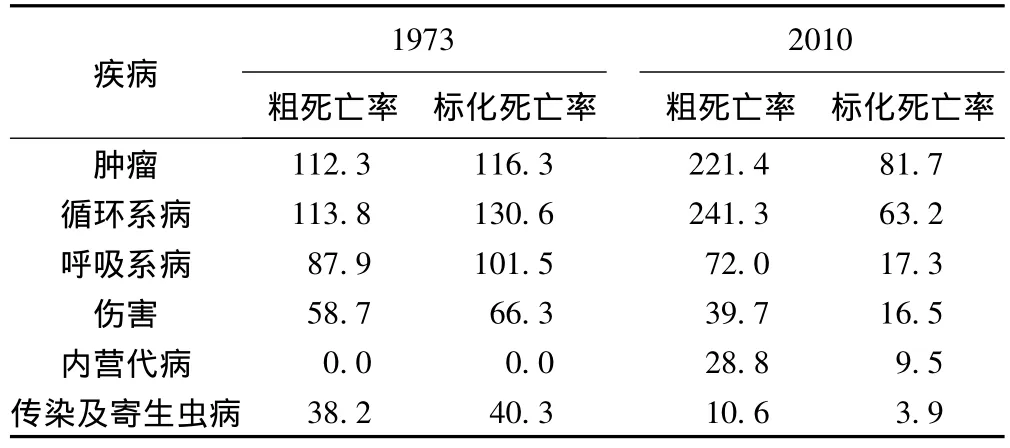

2.主要疾病死亡率的因素分解

主要疾病死亡率(表3)因素分解显示,人口因素均为正值,促进死亡率上升。内分泌营养代谢疾病(简称内营代病)的非人口因素为正值,其余疾病的非人口因素均为负值(表4)。

表1 1973~2010年闵行区居民全死因死亡率变化(1/10万)

表2 1973~2010年闵行区居民全死因死亡率的差别分解表

表3 1973和2010年闵行区主要疾病死亡率(1/10万)

表4 1973和2010年闵行区主要疾病死亡率的差别分解表

讨 论

死亡率影响因素中人口因素指人口年龄构成变化,非人口因素主要指社会经济因素、医疗卫生服务因素、环境因素和人们的行为因素等。“人口因素”和“非人口因素”对不同疾病上升的贡献各有不同。非人口因素在不同年代以及针对不同疾病的内涵也有所不同。

人口因素和非人口因素在各个年代对闵行区居民死亡率影响不同。在20世纪70年代,社会经济、医疗服务水平等相对落后,非人口因素呈现负性作用,由于人口因素和非人口因素的双重负性影响,1973~1980年闵行区居民死亡率快速上升。20世纪80年代后经济快速发展,居民生活水平、教育水平和医疗卫生服务水平的提高对改善居民健康状况起到积极作用,非人口因素促进了死亡率的下降。1980~1990年人口因素和非人口因素的作用大致相等,死亡率保持平稳并略有下降。1990年后人口老龄化逐步抵消了非人口因素作用,闵行区居民死亡率呈现缓慢的上升趋势。

死亡率因素分解显示,肿瘤和循环系统疾病死亡率的上升的影响因素中人口因素贡献率均占了80%以上。慢性病死亡率上升主要有两方面的原因,一是人口结构的老化,二是其他危险因素的影响〔2〕。年龄是肿瘤和心脑血管的重要危险因素之一。老龄化是人类衰老基因控制生命进程的表现形式,是肿瘤形成的一个基本因素〔3〕。有证据显示,即使没有其他危险因素,衰老本身也会引起心血管结构和功能的变化〔4〕。近年来政府和各级部门在肿瘤和心脑血管疾病防治上投入了大量的人力、物力和财力,采取了各种行之有效的干预措施和诊疗手段,并取得了一定的成效,但是人口结构老龄化造成的死亡率升高部分掩盖了肿瘤和心脑血管疾病的防治效果。

以糖尿病为主的内营代病是慢性病中死亡率上升速度最快的疾病,其中人口因素贡献率29.8%,非人口因素贡献率70.2%。与其他慢性病不同,内营代病的非人口因素起到负性作用,导致死亡率上升,与其他研究类似〔5〕。这可能是居民生活水平的变化,包括膳食结构的改变,行为生活方式的改变,缺乏运动,肥胖及血压增高等综合因素导致糖尿病患病率和死亡率的上升。

非人口因素引起传及寄病和伤害的死亡率均明显下降,是近40年来闵行区卫生服务条件的改善、计划免疫以及伤害防治工作的提高所带来的成效。

随着闵行区老龄化进程的加剧,人口结构将会对粗死亡率的影响越来越重要。面对人口老龄化等不可改变的危险因素以及人群普遍存在的不合理饮食、不健康的生活方式、环境污染等,各级政府和部门应重视人口老龄化及其对卫生保健工作带来的挑战。

1.杨功焕.中国人群死亡及其危险因素流行水平、趋势和分布.北京:中国协和医科大学出版社,2005:23-31.

2.周脉耕,王黎君,黄正京,等.死亡率差别分解法在冠心病死亡率分析中的应用.中国卫生统计,2005,22(2):92-94.

3.王庆生.肿瘤主要危险因素的预防控制策略.中国肿瘤,2011,20(1):10-13.

4.王凡,Susan E.Howlett.年龄对心血管系统的影响.中国心血管杂志,2011,16(1):69-78.

5.钟文玲,林曙光,黄少芬,等.福建省人群1973-2009年死亡谱变化的定量研究.海峡预防医学杂志,2011,17(1):12-14.