微型开放系统中澳门高等教育质量的保障*

● 张红峰

微型开放系统中澳门高等教育质量的保障*

● 张红峰

澳门高等教育的发展充分体现了微型社会“推广效应”快的典型特征,并在多元文化的影响下形成一个开放的系统。基于独特的地缘和文化,澳门高教质量保障的外部问责机制在政府的“无为而治”和借鉴移植下,呈现出快速灵动的特点;高校内部课程质量的控制体系也充分反应出澳门高校小而快、灵而精、融而通的优势特征。澳门高等教育正在主动发展适合于自身特点的质量文化,将微型与开放转化为质量提升的内在动力,建构适应自身发展的质量保障机制。

澳门;高等教育;微型社会

随着世界范围内高等教育规模的扩张,人们对高等教育质量的要求也越来越高。各个国家和地区通过建立形式多样的评估和质量保障制度不断提升高等教育的品质,适应学术内涵的发展,促进学生知识和能力的提高。澳门现代高等教育的发展历史虽然较短,但在微型地理环境和交融文化的影响下,其内外部质量保障表现出特有的特征。

一、澳门高等教育发展中的微型社会特征

澳门是原广东香山县(今中山)南面的一个半岛,1553年葡萄牙人以在远东发展贸易为借口,开始在澳门筑室居住。自此,澳门区域虽有扩大,但仍不过是南部海岸的一条狭长地带,即俗称澳门街罢了。[1]及至今日,澳门与所在的中国版图相比,仍然是沧海一粟,面积不足30平方公里。在国家的发展规划纲要中,将澳门定位为“世界旅游休闲中心”,其“休闲”之语也隐喻了澳门的精致玲珑。作为中国的一个特别行政区,澳门在“一国两制”政策的指引下,经济地位具有相对的独立性,富有特色的博彩经济举世闻名。同时,澳门还是世界贸易组织(WTO)和联合国教科文组织(UNESCO)的正式成员。

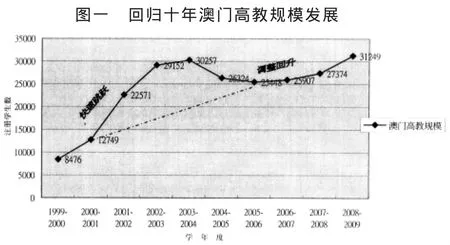

政策上的自主和独特的地理环境促成了澳门微型社会的典型特点:策划者可较清晰地了解其决策对于人的影响,革新“推广效应”快。[2]澳门现代高等教育也在精心诠释微型社会的这些典型特征。如,随着1988年中葡联合声明的签署,澳门进入过渡期,急需解决三大问题:公务员本地化、法律本地化以及中文官方地位的本地化。于是刚刚从私立东亚大学转制而成的澳门大学承担了为澳门本地培养紧缺人才的历史重任。在短短的2年时间里,通过新建法学院、开办公共行政课程、中葡翻译课程,迅速满足了社会对本地高级专门人才的需求,并且很快将大学里英制的三年学制转变成为四年学制,与澳门本地葡制的中学学制相衔接。这些革新措施的推广之快在世界高等教育历史上都是鲜见的。回归以后,澳门高校的数量如雨后春笋迅速增长到10所,私立与公营并存,教育规模的发展也经历了快速跳跃(1999年-2004年)和调整回升(2004年-2009年)两个主要阶段。图一[3]中所呈现出的非匀速、有波折的曲线上升发展趋势,充分反映了澳门微型社会的典型特征。

澳门高教发展的速度众所瞩目,特区政府在修订高教法案、引入世界通行学制、设立高等教育基金等方面都充分发挥了微型社会特有的优势。[4]然而,这种独有的便利也对高等教育提出很高的要求,“推广效应”快意味着接受方的反应要快,无论在政治、文化、经济等各个层面都需要有相当的反应速度。在一个许多方面都能够描绘得比较清楚的社会,高等教育需要对它任何一个细微的变化予以关注,并且要对快速产生的结果负责。事实上,回归以后,澳门高等教育就经历了一段不正常的跳跃发展期(如图一)。由于澳门政府致力于多元化和终身化的教育体系发展,私立高等教育藉此东风,不断扩大规模,促成了多种办学方式的出现。但是,因为在管制手段上缺乏统一的规范,导致一些私立院校采取各种方式大幅招生,个别院校的规模甚至扩大了十几倍,使得2003年以前高教发展处于快速跳跃阶段。其后,澳门博彩经营权的开放使得博彩业百花齐放,这种多元竞争的格局促进了经济的快速增长。然而,博彩制度的再造工程也导致员工的极度短缺,各大博彩公司通过调高工资以吸引劳工,许多澳门中学毕业生和在职人员面对巨大的利益诱惑弃学从工,高校的在学人数一度跌落,使澳门高等教育再次陷入“窘境”。2005年以后,随着澳门政府可持续发展目标的确立,经济的快速发展使得澳门的产业结构不断转型、升级,需要较大数量的专业、技术人才,这些为澳门高等教育的发展提供了新的机遇,整体的学生规模又在平稳中回升,教育质量也得到了保证。可见,微型社会的特点对于高等教育的影响较为明显,优势和劣势往往处在快速转化中,澳门高等教育的质量保障也充分体现了这些特点。

二、澳门高等教育发展中的开放与文化融合

开放系统模型把组织比喻为一种经常与周遭环境互动的复杂生物。[5]正如澳门是南中国一个开放的岛屿一样,其高等教育也构成了开放的系统,并且极其自然地与文化融合紧密相连。在澳门高等教育发展史上,文化融合来自传教的梦想。葡萄牙人需要在远东地区特别是日本和中国建立传教的策略性支持基地,并由耶稣会带领传教工作,以及在中国大陆担当外交角色,促进两种文化的交流。1586年,“中国上帝圣名之城”作为澳门的名称,获得印度总督唐·杜阿尔特·德·梅内塞斯(D.Duarte de Menezes)的确认。1557年澳门被誉为宣扬宗教的基地 (二月四日教皇训谕Pro excellenti praminentia,Paulo IV)。1594年,探险家范礼安(Alexandre Valignano)创办了远东第一所高等院校——澳门圣保禄学院。[6]它不仅是东方传教士的摇篮,还是双语精英的摇篮,在西学东渐、中学西传中起到不可忽视的作用。[7]在悠远的历史长河中,澳门高等教育在多元文化的影响下逐渐形成一个开放的系统。

早期的圣保禄学院推行耶稣会的策略是透过教育活动中的“教”与“学”进行的。一方面需要转变文化输入的政策,依据当地民族的习惯、生活方式修改规则和赞颂方法;另一方面为了解民族和文化的各个基本元素之灵魂和精神,需要进行语言的推广和交流,因此培养了一批汉学家,将中国的语言、文化、科学典籍带入西方。范礼安仿造葡萄牙哥英布拉大学的模式进行教学组织与管理,开设了拉丁文、艺术、伦理神学和教义神学等课程。在其最辉煌的1597-1645年间,吸引大批西方的耶稣会教士来院传授西方教义和科学,为远东的葡萄牙居民培养社会精英。[8]

虽然当年圣保禄学院的辉煌已经不复存在,但是近代澳门高等教育仍然承继了中西文化交融渗透的模式。目前的12所高教机构中就存在政府、基金会、公司、教会、社团、慈善会等多个办学主体;遵循中文、英文、葡文三种文化体系;中、英、葡、港四种学制体系并存,既有欧洲大陆传统的“崇尚学术,研究与教学统一”大学理想,又有偏重教学、实用的办学理念;生源结构和课程结构也趋于多元化。高等教育系统内部的课程专业与国际接轨,各大高校纷纷在世界范围内吸引教学和学术成果突出的教师,招收优秀的学生,与国内外先进大学合办学位课程和授予学位等,在学科知识引入、理念方法借鉴上走在前列。多种文化的交流碰撞,使得澳门高校的教学方法、形式更加灵活和多样,语言更丰富多彩。澳门的高校里既培养学生“为知识而知识”的信仰,同时为了避免过分推崇“理论建构、普遍化和创造性思维,而忽略实际技能的传达”[9],一些高校还不断加强学生的海外实习经验,拓宽他们的视野。文化是包括各种外显或者内隐的行为模式,借助于一些符号的使用得以学习或传授,并能体现出人类群体的非凡成就。[10]澳门高等教育似乎在文化的输入与输出过程中已经形成共享的价值观,即融合文化下教育的借鉴移植以及形式的多元化等,这些也构成了澳门高等教育的开放系统模式。

三、高等教育质量外部问责的灵动反应机制

澳门在漫长的历史进程中形成了 “和则相济,和同可观”的精神气质,特区政府对高等教育长期以来采取“无为而治”的态度,允许高等院校自由办学、各显特色。第11/91/M号《澳门高等教育制度》法令中,也已列明澳门高等教育机构享有制订章程以及学术、教学、行政和财政的自主权。[11]2008年9月,澳门政府向联合国教科文组织递交的一份高等教育质量报告中,详细谈到了澳门高校的质量保证机制。十所高校的外部质量保证模式遵循不同的路径,有的高校建立了外部雇主信息回馈网络,有的则接受国际专业组织的认证 (如澳门旅游学院成为联合国世界旅游组织TedQual认证的旅游教育机构),有的通过加入亚太地区质量网络接受评审,一些院校则要求课程取得相关学科领域国际专家的认可,还包括高校通过外部考试员和学术审计的方式保证科目(Courses)的教学质量。报告同时指出提升质量的关键点:切合目标;卓越;标准一致;可靠性和连贯性;创新;满足顾客需求/消费者/利益相关者/公众;责任感;价值增值的方法(Value-added measures);区分不同学习起点的学生。[l2]

澳门高等教育之所以形成这样的外部质量保证机制,并非因为政府对于教育的放任自流,很大程度上还是和澳门微型、开放的特征密切相关。澳门虽然地形狭小、人口不多,但是高校的数量却已经达到十所。如果澳门政府对所有的高校都采取统一的标准,其结果必然导致高等教育失去特有的灵性。值得注意的是,当我们在政府、高校、社会三者框架下审视高等教育质量提高的时候,一般非常关注政府与社会对高校的质量问责,并且始终存在一个假设,即“高校接受外部评审需要外在力量的推动”。然而,澳门高校对质量的追求有着天然的主动性。这一方面缘于澳门高校的开放性很强,外部的先进理念和经验很容易融合为高校自身的文化;另一方面,澳门高校具有快速反应的机制,每一所高校能够在外在环境的迅速变化中捕捉到敏感的信息,并由此形成适合于自身特点的外部保障机制。如,针对旅游发展的国际性和行业性趋势,澳门旅游学院适时加入世界旅游组织知识网络,直接接受世界旅游组织的教育质素认证,并建立了国际化的教师队伍,不断提升学校的国际竞争力。[13]而另有一些应用型高校会将质量保障的重点放在不断适应市场和建立外部信息反馈网络上。无论是哪一种方式,都使得澳门高校能够更加主动地接受来自外界的质量监督,这也自然切合了外部评估的真正内涵——从“要我评”到“我要评”的终极目标。

就目前而言,国际高等教育质量保障是向着更具兼容性的趋势发展。如,欧洲的博洛尼亚进程近期在强调院校自治、多元化发展的同时,也致力于建立以关注学生学习为主要目标的质量评价体系,并以此作为欧洲高校之间对话、联系的平台。澳门政府和高校也密切关注到已经在许多国家和地区积极推行的“学习成效为本”质量评价模式。作为文化开放融合的交汇点,澳门高等教育有着持久的信念:充分借鉴国际上先进的评价模式,与国际标准看齐。当前,世界上以关注学生学习成效为核心的评估模式非常重视大学教育的效益与价值,关心学生的素质是否达到应有的标准,是否提升和改变了能力、气质与品行,希望借助评估学生学习成效,重申大学教育的核心价值、任务和功能。这种“成效为本”的学习和评价模式代表了新的教育范式,与传统的“过程为本”的教育大相径庭。[14]作为澳门近邻的香港更是从2006年开始额外斥资6500万力推“成效为本”的方法,并在2008年出台了为主流教育、职业教育以及持续教育的学习厘定统一标准的七级资历架构。[l5]就发展趋势来看,澳门与香港关系紧密、政治文化环境相似,其反应快速、开放融合的特征也决定了高等教育更容易借鉴、吸收外部先进的评审模式。一些澳门高校的课程在寻求国际相关行业认证的时候,本身已经吸纳了“成效为本”的评估理念。此外,在澳门高校内外,正在透过国际研讨会、学术讲座、工作坊的形式,积极推行“成效为本”的教与学方法和相关的质量评价方式。应该说,外部问责机制是高等教育质量保障的重要组成部分,澳门高教的外部问责并没有采取持续的控制、严格的评审、统一的指标,而是受微型环境和开放系统特征的影响,追求院校自主和借鉴移植,逐渐形成了快速灵动的反应机制。

四、高等教育内部课程质量保障的循环系统

澳门高校内部保障机制的形成同样受到地理、文化特征的影响,院校有着很大的自主性和开放性。斯瑞文认为在评估领域的诸多模式中,容易受到分离的意识形态(Separatist Ideology)的干扰,常用“你是评估主体,他是客体”介入评价之中,产生“价值恐惧症”,当客体反抗或避免被评价时,就是一种“价值恐惧”。[16]应该说,澳门高校在评估中所表现出来的价值恐惧感较少,每一所高校可以追求不同的目标,以主体的身份不断维护自身的教育质量。对于高校内部而言,质量保障的重点在于教与学政策的制订和实施、课程 (Programme)的开设和实施以及学习成效的反馈等诸多方面。在每一个具体环节,院校可供选择的模式多种多样。由于学科之间的差异性较大,不太可能使用统一的模式介入到每一门课程的质量评价中,这就使课程的自主性和开放性特征得到充分的发挥。一些课程甚至主动寻求国际相关专业组织的认证,配合国际发展的趋势拟订课程学习计划、修订科目大纲等等。许多高校在开放的环境下,通过自我规范和自我改进形成了良性运行机制。

以澳门一所高等院校为例:教与学的政策是由校级层面的委员会制订,并作为下属学院参考执行的重点。一般来说,政策的制订重点考虑两个方面:(1)学生所需知识、技能和能力的国际认可度;(2)如何借鉴国际“标杆”课程的发展。政策制订与学校的愿景、发展规划保持一致,每一门课程对于学生知识、能力训练的成果要求也与学院、学校发展的目标相切合,并且所有的政策都要为其产生的效果承担相应的责任。在二级学院中设有完善的质量保障组织架构,下属的委员会结构完全采取国际上先进的做法。如质量保证委员会(Quality Assurance Committee)下设负责学术认证、评审的认证评估工作组 (Accreditation Task Group)(接受国际相关专业组织认证事务)、负责新学习计划起草、修订的科目检视工作组(Curriculum Review Task Group)、负责审阅试卷、评分方案以及复审答卷的评分标准工作组 (Assessment Standards Task Group),以及负责学生和教师发展的工作组。为了确保同一学科的科目一致、连贯、完整与适切,学院通过学科和科目协调员进行统一安排、协调。

澳门高校致力于在校园里建立一种积极探索与主动追求质量的文化,在高校内部能够形成快速反应的机制。这不仅体现在高校内部质量保障系统容易从本地区以外迅速汲取最新的理念和经验做法,每个学科与外部的交往密切广泛,而且还形成了教师、学生共同承担评价、检视学习成效责任的良好氛围。在不断寻求外部学术评审的同时,学校还将校外专家评审制度化,确保高等课程的学术标准与国际接轨。2006年,校理事会专门邀请国际知名专家成立了学术评审顾问委员会,对学校的学术评审工作给予指导和参与对院内自我评估报告的审议工作。2007年,学校成立学术监督与仲裁委员会,为教与学质量保证提供必要的技术支援与拓展,在参考国外先进评估经验的同时,设计评估工具、开展数据搜集。

从消费者和雇主的角度来说,评估是“具有启发性的消费者替代”,评估人员应该凭借能够获得适切、准确信息的技巧,以及可理解的伦理观、共同幸福观,协助专业领域的人员生产高质量且对消费者有价值的产品和服务。[17]消费者评估导向理论与澳门微型社会典型特征相结合,使高校更加关注如何适应快速变化的市场需求。高校内部成立了师生咨询委员会、学科顾问委员会、专业团体、雇主与校友的回馈网络,建立海外、职场实习的基地,实现学习者、市场与教育提供者三方的最佳利益均衡。围绕着大学发展的使命、愿景,澳门高校内部主动建构了从教与学政策、组织保障到监控策略的循环系统,每一个环节都与外界产生联系,充分体现了澳门高校小而快、灵而精、融而通的优势特征。

澳门高等教育是一个微型、开放的系统,每一所高等院校能否长期正常而稳健地运作,要根据它是否可以感知和回应内外活动过程中产生的微妙变化,以及是否能够吸收借鉴地区以外的先进理念和经验而定。澳门的高校在质量保障方面拥有较多的自治权利,然而对于自治的理解并不仅仅是一种唯我论[18],还包含着一种责任。澳门高等教育正在责任意识的驱动下,主动建构适合于自身特点的质量文化,不断借鉴国际上先进的评估理念,将澳门的环境和文化特征转化为高等教育质量提升的内在动力,最终形成适合于澳门高教发展的质量保障机制。

[1]黄鸿钊.澳门史[M].香港:商务印书馆香港分馆,1987,35,214.

[2]Mark Bray.Higher Education in Macau: Strategic Development for the New Era[R/OL].http://www.gaes.gov.mo/big5/news/c_new_21112001.html.2001:2.2011-03-15.

[3]澳门高等教育辅助办公室.社会文化范畴二○一一年财政年度施政方针[R/OL].http://www.gaes.gov.mo/big5/contentframe.asp?content=./mc_edu law main.html.2011-03-11.

[4]澳门高等教育辅助办公室.澳门高等教育资料·教职员与学生人数,1999/2000-2008/2009年度.澳门:澳门高等教育辅助办公室,2000-2009.

[5]Harris,A,Bennett,N and Preedy,M.Organizational Effectiveness and Improvement in Education[M].Buckingham:Open University Press,1997,15-23.

[6][瑞典]龙思泰.早期澳门史:在华葡萄牙居留地史[M].吴义雄等译.北京:东方出版社,1997,51-52.

[7]李向玉.汉学家的摇篮:澳门圣保禄学院研究[M].北京:中华书局,2006,149-222.

[8]多明戈斯·马乌里西奥·戈麦斯·多斯·桑托斯.孙成敖译.澳门:远东第一所西方大学[M].澳门:澳门基金会,1994,54-56.

[9][美]丹尼尔·科顿姆.仇蓓玲,卫鑫译.教育为何是无用的[M].南京:江苏人民出版社,2005,3.

[10]A·L·Kroeber&C·Kluckhohn.Culture:A Critical Review of Concepts and Definitions[M/OL].New York:Vintage Books,1952:31-41.http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=100067373.2011-03-10.

[11]澳门特别行政区1991年2月4日第11/91/M号法令《澳门高等教育法》第8、46条[EB/OL].http://www.gaes.gov.mo/.2011-03-12.

[12]HIGHER EDUCATION IN MACAU:Country Report to UNESCO(Internal Report)[R].UNESCO,2008(September),42-43.

[13]Fanny Vong.Focuson Internationalization and Research[R/OL].(2011-3-25).http://www.ift.edu.mo/en/aboutift/president_message.aspx.2011-10-13.

[14]Spady,W.G..Choosing Outcomes of Significance[J].Educational Leadership,1994,51(6):18~22.

[15]Guidelines on Initial Evaluation and Programme Validation-QF Levels 4 to 7,Version l.0,May 2008. http://www.hkcaavq.edu.hk/fourstage/guidelinesA4-7_e.pdf.2011-3-17.

[16]Scriven,M.Evaluation Ideologies.In G..F.Madaus,M.Scriven,&D.L.Stufflebeam(eds.),Evaluation models[M].Boston:Kluwer Nirhoff,1983,229-260.

[17]Baudrillard,J.The Consumer Society[M].London:Sage,1998,42-48.

[18]Barnetson,B.and Cutright,M.Performance Indicators as Conceptual Technologies[J].Higher Education,2000,40(3):277-292.

*本文系澳门理工学院研究项目(RP/OTHER-01/2011)成果之一。

张红峰/澳门理工学院客座副教授,教育学博士,研究方向:高等教育评估

(责任编辑:刘丙元)