农村基础设施投资对农民收入的影响:基于动态面板数据模型的经验研究

陈银娥 刑乃千 师文明

(中南财经政法大学 经济学院,湖北 武汉430073)

农村基础设施是建设社会主义新农村的重要内容,也是我国农村经济发展的重要物质基础。国内外大量研究都表明,基础设施投资有利于促进社会经济增长和居民收入提高。但是长期以来,我国的农村基础设施建设投入相对不足。虽然我国农村基础设施投资的绝对额从改革开放初期1981年的29.2亿元增加到2008年的5 064.5亿元,增加了172倍多,但是占全部基础设施建设投资的比重却一直处于较低水平,直到2008年该比重也没有突破3%。农村基础设施投资所占比重过低不仅导致投入总量相对不足,而且还使得城乡基础设施发展的差距越来越大[1]。虽然新农村建设中已经明确提出要加大农村基础设施投入,但目前国家仍缺少增加农村基础设施投资的长远规划,农村基础设施发展依然缓慢,已经不能满足我国农村经济发展和农民生活质量水平提高的要求。本文正是基于上述考虑,运用我国省级面板数据来研究农村地区的基础设施投资对农民收入的影响,同时还将分析不同类型基础设施投资对农民收入的影响,以找出目前农村基础设施投资的“短板”,提出有针对性的政策建议。

一、文献回顾

在宏观层面上,农村基础设施对农民收入的影响主要通过促进农村经济增长和改变收入分配状况两条途径来实现。

(一)农村基础设施投资的经济增长效应

对于基础设施投资对经济增长的影响,学术界已经对其进行了深入的研究,Straub对其进行了专门总结,在所有引用率较高的文献中,有56%的检验结果认为基础设施对经济增长具有正向作用[2]。在对农村基础设施投资与农村经济增长的研究中,Antle最早根据47个发展中国家和19个发达国家1965年的农业总产出数据,采用总量生产函数法研究了交通运输和通讯基础设施对农业总产出的影响,得到基础设施的农业产出弹性为0.248[3]。Fan和Hazel,Fan、Hazell和Thorat对中国和印度的研究也发现,对基础设施尤其是灌溉、道路、电力和通讯等的投资对促进农业产出增长影响非常显著,并且这些投资对农业生产的边际收益随地理环境的变化而变化,较落后地区的投资边际收益更高[4][5]。他们的结论也暗示了农村基础设施投资不仅能促进农村经济增长,还可以影响农村的收入分配状况,降低收入不平等程度。国内学者李锐、鞠晴江和庞敏、刘伦武等人,运用C-D生产函数、生产函数模型、脉冲响应函数等不同的分析工具,均发现农村基础设施投资在促进农村经济增长和农民增收上具有正外部性。

(二)农村基础设施投资的收入分配效应

农村基础设施投资的收入分配效应主要体现在降低收入差距和减少贫困上。在降低收入差距方面,Johnson关于中国的实证研究表明,中国农村基础设施在发展农村非农产业、吸纳剩余劳动力、消除城乡差距中起着关键作用[6](P23-51)。国内学者关于中国的研究也大多表明农村基础设施能够促进农民增收。比如,彭代彦对湖北省的时间序列数据进行分析表明,乡村道路建设和农村医疗卫生设施在降低农民生产支出和增加农民收入方面具有显著作用[7]。方鸿和曹明华、王瑜和应瑞瑶、张亦工和胡振虎以及闫俊强和李大胜等采用不同数据和方法都发现,农村基础设施投资对农民收入具有显著正效应。在减少贫困方面,Jahan和McCleery分析了基础设施对贫困减少的直接渠道和间接渠道:通过直接渠道,穷人可以从基础设施投资中获得更好的医疗和教育服务、更清洁的能源以及政府提供的保护;间接渠道包括生产率的提高、交通成本的下降和就业的上升[8]。Fan、Zhang和Zhang关于中国的实证研究也表明,通讯、水利、电力、农业科研投入和农村道路等基础设施投资有助于缓解农村贫困[9]。刘晓昀等通过分析贵州农户的调查数据得出,贫困地区农村基础设施投资对农户人均收入和家庭消费支出有着积极作用[10]。

还有一部分学者认为,农村基础设施投资的增收和减贫效应是有条件的,其中一个关键因素就是人力资本水平。Datt和Ravallion运用印度农村数据研究发现,基础设施投资对农村经济发展的影响与家庭的初始条件密切相关,其中人力资本水平越高(例如更高的文化程度、更低的婴儿死亡率等)的家庭具有更高的长期消费增长率和更快的脱贫速度[11]。刘晓昀等、胡振虎和傅爱民关于中国的研究也证实,农村公共基础设施对农村经济发展和农民增收的促进是有条件的,农户的人力资本状况不同会对这种促进作用产生显著差异[12]。也有部分学者不认同上述观点,比如Krongkaew和Kakwani认为,如果没有和其他公共投资充分结合,那么农村基础设施投资有可能对收入分配产生负面影响,因为农村中少数拥有更高私人禀赋的劳动力能够从这种投资中获取更大收益[13]。Van de Walle运用越南农村数据发现,受教育程度较低的贫困人口将会从基础设施投资(以灌溉为例)中获得较低的投资收益率,因而更加贫困[14]。Castro-Leal等对非洲国家的实证研究指出,医疗健康方面的基础设施投资很难使贫困农户受益[15]。Calderón和Chong提供了总量层次上的证据,他们通过多个国家的动态面板数据研究发现,基础设施的数量和质量都可能和收入不平等负相关[16]。

目前关于中国的研究基本上都只是从总体上分析农村基础设施投资的影响,没有考虑不同类型基础设施投资的功能差异以及地区差异可能对农民收入产生的影响。因此,学者们除了建议增加农村基础设施投资之外,很难提出更多的具体政策建议。而本文的研究则是从基础设施投资的不同功能入手,同时还考虑地区差异因素,分区域研究了不同类型农村基础设施投资对农民收入的影响,以确定不同地区不同类型农村基础设施投资的优先发展顺序,使有限的投资产生最大的福利效应。

二、计量模型的设定与数据说明

(一)计量模型的设定

参考前人的研究,本文将检验农村基础设施投资对农民收入影响的计量模型设定为如式(1)所示的动态面板回归形式:

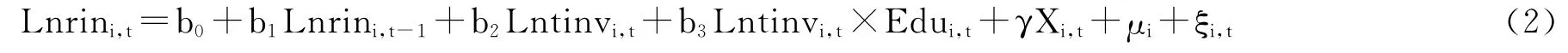

其中,rin表示农民人均纯收入,tinv表示农村人均基础设施投资,为防止异方差均取了自然对数值。X表示影响农民收入的其他因素,主要包括农村经济增长(Growth)、农民人力资本水平(Edu)、农产品价格水平(Price)、城市化水平(Urban)、产业结构(Stru)、开放程度(Open)、非国有化程度(Nonsta)以及金融发展水平(Fd)。下标i和t表示第i个省份的第t年,ηi表示地区效应,εi,t为随机扰动项。Datt和Ravallion、刘晓昀等及胡振虎等的研究均表明,人力资本水平的差异会显著影响农村基础设施投资与农民收入增长之间的关系。因此,我们加入人力资本水平与农村基础设施投资的交叉项进一步来检验,见式(2):

其中,μi表示地区效应,ξi,t是随机扰动项。如果人力资本会影响农村基础设施投资和农民收入之间的关系,那么式(2)中b2会小于0,而b3会大于0,即农村基础设施投资对农民收入增长的促进作用是有条件的,只有当人力资本水平超过某个门槛值时,农村基础设施投资才会促进农民收入增长,并且农民的人力资本水平越高,农村基础设施投资的促进作用越显著。

为了进一步分析不同类型的农村基础设施投资对农民收入的影响,我们结合国内学者的相关研究,并综合考虑数据的可得性以及基础设施的功能,将农村基础设施分为三大类,即能源基础设施、交通通讯基础设施和社会事业基础设施①。我们建立计量模型式(3):

其中,ωi表示地区效应,ζi,t是随机扰动项;nyinv表示农村人均能源基础设施投资,jtinv表示农村人均交通通讯基础设施投资,shinv表示农村人均社会事业基础设施投资,为防止异方差,上述变量均取自然对数值。

(二)变量解释与数据来源

在本文所涉及的变量中,农村经济增长(Growth)用人均农林牧渔业GDP表示,并取自然对数值;农民人力资本水平(Edu)用农村居民平均受教育年限表示;农产品价格水平(Price)用农产品价格指数表示;城市化水平(Urban)用非农人口比重表示;产业结构(Stru)用第三产业所占的比重表示;开放程度(Open)用进出口总额占GDP的比重表示;非国有化程度(Nonsta)用非国有企业职工数占总职工数的比重来表示;金融发展水平(Fd)用金融机构贷款余额占GDP比重来表示。

本文采用1999~2008年的中国大陆省级面板数据进行相关计量分析。由于京津沪渝四个直辖市的经济发展水平与其他省份差异较大,而西藏自治区的数据缺失严重,所以本文的研究样本剔除上述五个省级区域。各地区农村基础设施投资的相关数据、农村人均纯收入和农产品价格指数均来自《中国农村统计年鉴》(2000~2009);平均受教育年限的计算数据来自2000~2009年的《中国人口统计年鉴》和《中国统计年鉴》,其中,2000年采用人口普查数据,其他年份采用1%的抽样调查数据,并进行了相应的换算。本文涉及的未作特别说明的其他数据来源于《新中国60年统计资料汇编》、《中国统计年鉴》(2000~2009)和《中国金融年鉴》(2003~2009)。本文采用的数据均以1999年的价格水平为基期直接剔除了价格水平变动因素的影响。

(三)估计方法

本文建立的计量模型中,解释变量农村经济增长(Growth)、农民人力资本水平(Edu)、城市化水平(Urban)、产业结构(Stru)与农民收入(Lnrin)之间可能存在内生性,并且还含有不可观测的地区效应和滞后期的被解释变量,因此本文采用Arellano和Bover以及Blundell和Bond提出的系统广义矩估计法(System GMM)对设定的计量模型进行回归。由于GMM估计量的一致性依赖于工具变量的有效性,所以我们还需要检验工具变量的选择是否满足过度识别的约束条件以及误差项是否序列相关。前者采用Sargan检验来判定,而后者采用AR(2)检验来判定。本文所有的计量分析均采用Stata 10.0软件。

三、实证结果及分析

(一)农村基础设施投资的总体影响

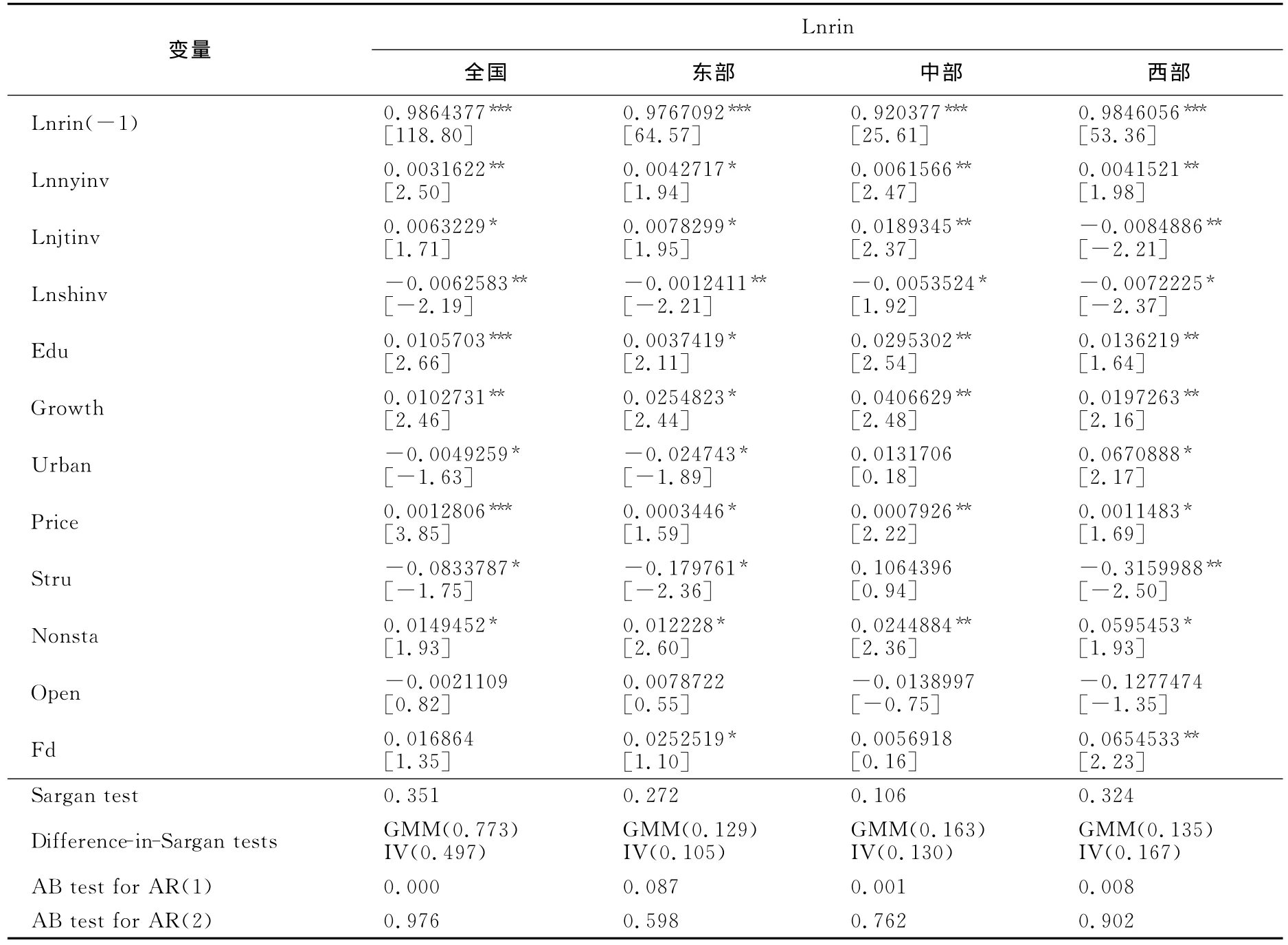

首先分析农村基础设施投资对农民收入的总体影响,考虑到我国东中西部经济差异较大,我们还将26个省级区域分为东、中、西部三个区域分别进行估计②。对式(1)和式(2)的估计结果见表1。

表1 农村基础设施投资对农民收入的总体影响结果

由表1可知,农村基础设施投资的系数都通过了显著性检验。就全国整体而言,该系数为正但绝对值较小,即农村基础设施投资对农民收入具有正向促进作用,但促进作用有限。这与当前我国的农村基础设施投资渠道单一,过于依赖政府财政投入有关。而国家财力有限,因而我国农村基础设施的发展缓慢,从而导致当前我国农村基础设施投资对农民收入增长的促进作用不明显。加入农村基础设施投资与人力资本的交叉项之后,交叉项系数为正且农村基础设施投资的系数为负,这表明农村基础设施投资对农民收入的促进作用的确存在着人力资本“门槛”,但通过估算我们发现目前我国大部分省份的人力资本水平都越过了该门槛值。交叉项系数为正还表明,人力资本水平的提高能够进一步增强基础设施投资对农民收入增长的正向影响作用。

分区域来看,东部和中部地区农村基础设施投资对农民收入具有促进作用,并且高于全国平均水平;但西部地区的系数却显著为负,即农村基础设施投资不能促进农民收入增长,这主要是由西部农村基础设施投资严重不足造成的。虽然国家在实施西部大开发战略以来加大了对西部地区的基础设施投资力度,但是农村地区的基础设施投资一直是薄弱环节,增长率偏低,所占的比重也一直很低(20%以下),并且近年来还出现逐渐下降的趋势。因此,西部农村基础设施投资与东中部相比差距还在不断扩大,不能满足西部农村对基础设施的需求,从而制约了西部地区农民收入的增长。

关于影响农民收入增长的其他因素,无论是全国还是分区域,农民的人力资本水平、农村经济增长、农产品价格水平以及非国有化程度都对农民收入增长具有正向促进作用。农民人力资本与农村经济增长对农民收入具有促进作用,这与大多数学者的研究结论一致。由于目前农民收入的主要来源还是农业收入,所以农产品价格水平的提高自然会提高农民收入,这也与当前国家适当提高农产品价格,尤其是粮食价格促进农民增收的政策相一致。非国有化程度提高能够促进农民收入增长主要是因为非国有部门更有利于接纳农村劳动力,而且其经济效益也更高,因此,政府应积极鼓励民营企业的发展,充分发挥非国有经济在调节收入分配中的积极作用。

城市化(西部地区除外)和产业结构调整不利于农民收入增长。在城市化初期,城市化会促使农村劳动力向外流动,有助于提高农村居民的收入,西部地区城市化系数显著为正也说明了这一点。但是随着城市化进程的加快,这样的经济效应会逐渐减弱,而且在现行的户籍“准入政策”下,城市化实际上使得农村人口中高收入人群流入城市③,从而在统计上显示为对农民收入没有产生促进作用。产业结构调整没有促进农民收入增长,究其原因主要有以下两点:首先,农民从事的第三产业大多是低附加值的,没有从中得到实惠;其次,利润最大化会驱使第三产业的发展和就业均倾向于投资收益和报酬高的城镇地区,对农村的就业带动明显不够。

金融发展和对外开放程度的系数都没有通过显著性检验。金融发展对农民收入增长的作用不显著,主要与金融资本配置在农村的效率低下有关,这一观点被学术界所广泛接受。对外开放程度的系数除东部之外都为负,这主要是因为贸易开放恶化了我国农产品的整体竞争力,导致农民收入的降低。但对于东部地区而言,农业收入在农民收入中所占的比重相对较低,对外贸易的快速发展会刺激经济高速增长,推动当地服务业和涉及加工贸易的制造业发展,这些产业对劳动力质量的要求一般都不高,可以吸收大量农村非熟练劳动力就业,从而提高当地农民的整体收入水平。

(二)不同类型农村基础设施投资的影响

接下来我们考察不同类型的农村基础设施投资对农民收入的影响,以确定农村基础设施投资的优先序,使有限的投资对农民收入增长产生更大的促进作用。对式(3)的估计结果见表2。

从表2来看,无论是全国还是分区域,能源基础设施投资都对农民收入具有正向促进作用,而社会事业基础设施投资却抑制农民收入增长。能源基础设施的发展可以直接改善农村的生产环境和生活条件,降低农民生产和生活成本,并且近年来能源基础设施投资无论是绝对量还是所占比重都呈现出上升趋势,因此会对农民收入增长具有正向促进作用。而社会事业基础设施投资对农民收入产生抑制作用主要有两方面的原因:一是社会事业基础设施投资相对不足,在总投资中所占的比重不论是全国还是分区域都呈现出明显下降趋势;二是社会事业基础设施投资主要是通过提升教育、健康等人力资本水平来提高农民收入,产生影响的周期较长,短期内很难有明显效果。社会事业基础设施投资的主要功能就是提高农民的人力资本等软实力,而人力资本的提升除了对农民收入直接产生正向促进作用之外,还会进一步提高基础设施投资对农民收入的正向促进作用,从而形成基础设施投资与收入增长的良性循环。因此从长远考虑,政府应将其作为优先投资的方向。

交通通讯基础设施投资在全国、东部和中部都会促进农民收入增长,这与大多数学者的研究结论一致,但在西部地区却抑制农民收入增长,这主要与西部地区交通通讯基础设施落后有关。虽然近几年来西部农村交通通讯基础设施投资增长很快,但与东部和中部相比,西部所占的比重并没有太大变化。因此,西部农村交通通讯基础设施发展仍与东部和中部存在较大差距,应该作为优先发展的方向。考虑到交通通讯基础设施投资对农民收入增长的见效较快,所以在西部地区交通通讯基础设施投资应优先于社会事业基础设施投资。

表2 不同类型农村基础设施投资对农民收入的影响

四、结论与政策建议

本文采用1999~2008年中国大陆省级动态面板数据研究农村基础设施投资对农民收入的影响,研究发现:(1)除西部地区外,农村基础设施投资总体上对农民收入具有促进作用,但作用有限;(2)能源基础设施投资对农民收入具有正向促进作用,而社会事业基础设施投资却存在抑制作用,交通通讯基础设施投资除西部外也对农民收入具有正向促进作用;(3)在影响农民收入的其他因素中,农民人力资本水平、农村经济增长、农产品价格水平以及非国有化程度都有利于促进农民收入增长,而城市化和产业结构却不利于农民收入增长,金融发展和对外开放程度的影响则不显著。根据上述研究结论,本文提出以下几点政策建议:

第一,消除农村基础设施投资在促进农民收入增长中的瓶颈效应。除了要增加国家财政投入之外,还要积极探索多元化的市场投融资模式,吸引外资和民间资本参与,解决农村基础设施投资的资金缺乏问题。此外,政府还应重视农村基础设施融资环境的建设,搭建商业银行、资本市场(债券、股票等)、保险市场、产权交易市场等多元化融资平台,保证市场融资渠道畅通,市场风险能够得到有效分散以及投资收益得到公平分配。

第二,尽快改善西部农村基础设施投资不足的现状。考虑到西部欠发达地区市场环境不健全,在促进西部农村基础设施投资方面,应以政府投资为主导,充分发挥政府在农村基础设施建设、经营、管理等方面的主要作用,同时也要积极引入国家的政策性金融投资、发达地区的财政投资和民间资金以及世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构的贷款,形成以政府力量为主导的多元化融资体系。

第三,做好农村基础设施投资的统筹规划,在不同类型的农村基础设施投资中选择优先发展顺序。根据我们分析的结果,社会事业基础设施投资是目前投资的薄弱环节,并且社会事业基础设施投资对促进农民人力资本积累具有重要作用,而人力资本水平的提高又能够进一步提高基础设施投资对农民收入增长的影响,因此,目前政府应将农村社会事业基础设施投资作为优先发展的方向。但是对于西部地区而言,考虑到农村基础设施的发展现状以及时效性,政府应将交通通讯基础设施投资作为优先发展的方向,以最大限度地发挥资金效益,促进这些地区的农民收入增长。

注释:

①能源基础设施投资主要包括农村电力、燃气及供水设施投资,水利、环境公共服务设施投资;交通通讯基础设施投资主要包括交通运输、仓储及邮政设施投资和信息传递、计算机服务及软件设施投资;社会事业基础设施投资主要包括教育设施投资和科技服务、地质勘查设施投资,卫生、社会保障与福利业设施投资。

②除去京津沪渝四个直辖市和西藏自治区,中国大陆其他26个省级区域的东、中、西部划分情况如下:东部包括河北、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东和海南,共8个省份;中部包括黑龙江、安徽、吉林、江西、山西、河南、湖北、湖南,共8个省份;西部包括贵州、广西、云南、内蒙古、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆,共10个省份。

③陆铭和陈钊分析了农村居民转为城镇居民的四种渠道,即户籍买卖、城市化征地、孩子上大学以及城乡联姻,但每一种渠道都意味着农村居民中较为富裕的居民有更大的可能性转为城镇居民。

[1]骆永民.中国城乡基础设施差距的经济效应分析——基于空间面板计量模型[J].中国农村经济,2010,(3):60—72.

[2]Straub,S.Infrastructure and Development:A Critical Appraisal of the Macro Level Literature[Z].The World Bank Policy Research Working Paper,No.4590,2008.

[3]John M.Antle.Infrastructure and Aggregate Agriculture Productivity:International Evidence[J].Economic Development and Cultural Change,1983,31(3):609—619.

[4]Fan,S.,Hazell,P.Are Returns to Public Investment Lower in Less-favored Rural Areas?An Empirical Analysis of India[Z].EPTD Discussion Papers 43,International Food Policy Research Institute(IFPRI),1999.

[5]Fan,S.,P.Hazell,S.Thorat.Government Spending,Growth and Poverty in Rural India[J].American Journal of Agricultural Economics,2000,82(4):1038—1051.

[6]Johnson D.Gale.经济发展中的农业、农村、农民问题[M].林毅夫,赵耀辉,译.北京:商务印书馆,2005.

[7]彭代彦.农村基础设施投资与农业解困[J].经济学家,2002,(5):79—82.

[8]Jahan,S.,R.McCleery.Making Infrastructure Work for the Poor[EB/OL].www.undp.org/poverty/docs/fpage/Synthesisreport.pdf,2005.

[9]Fan,S.,L.X.Zhang,X.B.Zhang.Growth,Inequality,and Poverty in Rural China:The Role of Public Investments[Z].IFPR Research Report 125,2002.

[10]刘晓昀,辛贤,毛学峰.贫困地区农村基础设施投资对农户收入和支出的影响[J].中国农村观察,2003,(1):31—36.

[11]Datt,G.,M.Ravallion.Why Have Some Indian States Done Better than Others at Reducing Rural Poverty[Z].The World Bank Policy Research Working Paper,No.1594,1996.

[12]胡振虎,傅爱民.农村公共投资、居民消费与经济增长——一个博弈论的分析框架[J].南方经济,2007,(5):3-11.

[13]Krongkaew,M.,N.Kakwani.The Growth-equity Trade-off in Modern Economic Development:The Case of Thailand[J].Journal of Asian Economics,2003,14(5):735—757.

[14]Van De Walle.Are Returns to Investment Lower for the Poor?Human and Physical Capital Interactions in Rural Vietnam[Z].The World Bank Policy Research Working Paper,No.2425,2000.

[15]Castro-Leal,F.,J.Dayton,L.Demery,K.Mehra.Public Spending on Health Care in Africa:Do the Poor Benefit?[J].Bulletin of the World Health Organization,2000,78(1):66—74.

[16]Calderón César,Chong Alberto.Volume and Quality of Infrastructure and the Distribution of Income:An Empirical Investigation[J].Review of Income and Wealth,2004,50(1):87—106.