土地整治模式创新及其权益分配优化研究

叶剑平 ,宋家宁 ,毕宇珠

(1.中国人民大学土地管理系,北京100872;2.中国人民大学土地政策与制度研究中心,北京100872;3.北京农学院城乡发展学院,北京102206)

1 前言

本文所指的土地整治主要指在中国城镇化过程中,以新农村建设、城乡统筹等理念为背景,通过整治农村土地,借助具体的政策设计(如城乡建设用地增减挂钩)以实现城与乡在发展路径、发展水平上的公平一致。根据相关学者的见解,土地整治的问题指向是打造现代乡村生活、生产和生态(简称“三生”)的平台[1],土地整治工程的实施以及乡村治理的改善是破解农村地区发展“瓶颈”的有效手段和实现社会经济发展的必然要求[2]。然而实际的制度运行却不尽如人意,主要表现在当前土地整治大多以政府为主导、其他各方配合,表面上符合降低过程交易费用的原理,但是土地整治实际是以中国农村土地制度改革为基础的,而改革需要各种私人性的保障机制以防范制度中的成员在相处过程中出现的坏行为[3]。政府主导模式缺乏这种制约机制,导致土地整治“善”的制度得到的却可能是“恶”的结果,同时增加了交易费用。学者对农村土地整治中农民权益受损的表现形式进行了总结,认为当前实行的农村土地整治往往片面追求增加城镇建设用地指标及土地财政,违背农民意愿强拆强建,较少考虑农民生产、生活等方面因素[4]。针对这些问题,学术界进行了广泛和深入的研究,许多学者提出了农民参与及引进民间资本的观点,如有学者指出由于土地整治的最终受益者是农民,因此农民能否全程参与,决定着土地整治的质量和效果[5];有学者指出改变当前土地整治主体间合作模式,引入民间资本进行政府与市场的合作十分必要[6];有学者对民间资本介入农村土地整治项目设计了具体的参与路径[5]。从研究现状看,土地整治的运行模式逐渐成为当前研究热点,特别是农民参与权实现与民间资本介入成为一个值得探讨的话题。本文立意于此,引入第三方主体进行土地整治的机制创新,并设计农民及市场的参与路径,运用委托—代理理论对比不同信息状态下农民及村集体的收益情况,从而在理论上确定新机制对土地整治权益分配的优化作用。

2 委托—代理理念下土地整治路径选择

理性的设计者在设计一个不完全的制度时,要在逻辑上考虑人们的机会主义倾向——欺骗性自利(Self-seeking With Guile)的倾向[7]。如果按照委托—代理理论的要求对土地整治进行新的安排,就需要在充分考虑各主体间责任与义务的前提下进行,除了对委托人、代理人进行定位外,还要有合理的机制帮助该委托—代理关系实现权、利方面的配置。

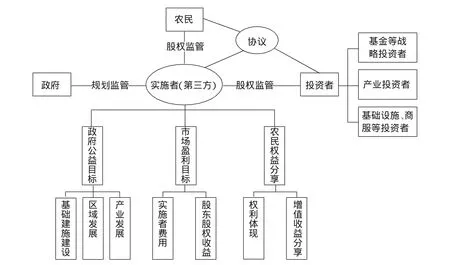

如图1,在委托—代理模型下设计的土地整治涉及4方主体:政府、农民、实施者(第三方)、投资者。与原有的两方(政府—农民)或三方(政府—农民—企业)相比,这里将介入的市场主体分为实施者与投资者,实施者是拥有独立地位、不以整治过程中“剩余利润”为目标的第三方主体;投资者主要是依托金融市场的投资性资金,这里对投资者的定义较为宽泛,公益性基金、产业型基金乃至风险性投资基金均可介入。这样一种主体安排,实际上将原模式下单一的委托—代理关系变为多重的委托—代理关系:通过权利的摊薄,实现各主体间的制衡,将政府原有的控制权权能降低,显化其公权力执行者身份;将实施工作交给市场,市场作为另一层面的代理人,通过与农民谈判,可以更好地实现其利益诉求;农民在这个模式中不再是单纯的所有权主体,机制设计中赋予其一定的投资空间,通过控制部分股权,对代理人进行监管并实现自我利益;除了对三方主体的整体描述外,代理人市场将再做细分,分为实施者与投资者,这种细分也是为了避免实施方由一个主体代理产生的“道德风险”①“道德风险”具有内生性特点,而且在缺乏监督的利益驱动下,该种风险是造成委托—代理关系中成本上升的重要原因。。因为在委托—代理模型中,代理人与委托人相比有信息优势[8],在实际执行过程中代理人又通过信息优势控制着委托人农民的土地[4],在信息不对称的前提下,如果委托人不通过实际介入获得话语权,并对代理人的行为进行监督,代理人极有可能在软约束下产生对委托人的实际不负责行为。因此,新模式下,农民以货币或土地实体入股,通过与市场分享股权对实施者进行规范与监督,从而实现各主体权利义务间的细分与相互间的制衡。

图1 委托—代理理念下土地整治思路图Fig.1 Land remediation ideas under Principal-agent concept

政府:市场监管及规划制定。农民:传统的委托—代理关系面对的一个主要问题即以货币使用者或纳税人形式存在的委托人,如何保护自身利益并防止代理人的各种机会主义行为[3]。避免此问题的一个根本途径即委托人以一定方式介入到整治中,从而对整治过程实现监督。农民可以通过股权实现整治利益分享,实现土地资产溢价的合理分配,并在安置、产业布局及相关基础设施配建方面均可实现意愿的表达。市场:实际资金投入及运营。这里将市场主体分割为投资者与实施者(第三方)。投资者是资金的实际所有人,第三方需要选择有公益性质的团队介入,作为代理人,在各主体的监督下实施,将资金所有者与产权所有者隔离开,保证土地整治过程中权与利的合理分配。投资者只作为资金所有人,不负责具体工作,从而防止投资与实施为同一主体时产生的自利行为。

这种模式将单一的委托—代理关系转变为多重委托—代理关系(投资者—实施者委托代理,农民—实施者委托代理,政府—实施者委托代理),这一系列的关系又以第三方——实施者为核心,实施者的报酬通过委托—代理协议进行定价,从而保证其身份的相对独立,可以在整治过程中更好地实现公平。在公平的基础上可以分别实现政府的公益目标(基础设施建设、区域发展、产业发展)、市场的盈利目标(实施者费用、股东股权收益)及旧模式下最难保障的农民权益(权利体现、增值收益分享)。

3 委托—代理理论下土地整治主体权益分配模型

3.1 引入第三方主体的土地整治模式的委托—代理内涵

在委托—代理模型中,代理人与委托人相比有信息优势,这为模型提供了一个自然的分析框架,从而可以探讨这样的问题,即在许多贸易关系中信息约束会产生重要的经济影响,因此应该将其与一般的资源约束同等对待[9]。中国传统的土地整治模式实际上也存在信息不对称问题,政府、农民、市场主体之间是有信息差别的,农民虽然是名义上的所有权主体,但是待整治区域的潜在资产价值、开发难易度等信息均由政府与市场主体掌握。这种信息不对称是农民参与权无法合理体现及资产增值收益分配不合理的重要原因。

可以用一个委托—代理模型来解释政府、市场与农民在传统的土地整治模式中的相关行为。以往的土地整治,代理人地方政府或市场主体实际控制着农民土地,土地整治所能实现的利益目标实际是由代理人的努力程度决定的。这里要对相应的代理人政府或市场主体分别进行分析:在土地整治过程中,政府与市场主体的利益是有区别的,在当前“土地财政”背景下,经济利益无疑是政府的追求目标之一,但同时,出于政绩及公益目标的考虑,整治过程中涉及的农民安置、区域发展也是地方政府目标之一,而介入到土地整治中的市场主体的目标可视为对经济利益的追求。

3.2 委托—代理理念下土地整治最优化的主体收益分成

政府,确切地说是地方政府实际控制着由农民所有的、作为土地整治基础性资源的土地。从最原始的关系出发,土地整治中最根本的委托—代理关系应该是发生在农民与政府间。市场主体是政府与农民达成委托—代理关系后引入的具体实施方,其与政府或农民间的关系属于次级的委托—代理关系。首先整体分析农民作为委托人,政府和市场主体作为代理人的情形。

在这种关系下,土地整治的总体收益P①这里的收益P指土地整治的综合收益,包括经济、社会、民生、生态等多方面。如果单从经济收益来看,一个区域进行整治后可以实现的土地资产溢价是有限的,然而,本文研究是如何通过整治实现社会收益,如何保障农民的权益,从这个角度看,整治主体的努力程度是一个延续的过程,并且这些经济外的收益会随着努力程度的提升而提升。取决于政府和市场主体所付出的努力e,可以表示为P(e)。由于土地整治大体是个结果确定的事件,因此,收益P和努力e间的关系是确定的,假设他们之间有一个线性函数关系:P=f(e),为分析方便,将这一线性关系进行简化,即:P=e。

按照传统的委托—代理理论,委托—代理关系的产生是由于信息不对称,不对称信息问题是委托人实现帕累托最优资源配置的主要障碍。从土地整治的几方主体来看,农民、政府与市场主体间也是信息不对称的,农民掌握的信息最少,但是整治的目标函数是明确的,农民可以通过整治后所得的经济利润、生活改善程度等各方面观察政府与市场主体究竟做出了多少努力。在此设定,政府与市场主体进行整治的成本为C,同时,假设努力的边际成本增长率为a(C’=ae),委托人给代理人的工资或激励安排为I,C与努力e间存在如下关系:

则代理人在土地整治项目中得到的成本收益差S为:

将式1代入式2,可得:

这样就得出了代理人进行土地整治的一个理论上的收益②这里没有将代理人进行细分是为了进一步分析的需要。。

在此基础上,可以假定委托人给代理人一个激励,当然在作出假定前需要分析这个激励的具体特性,以及农民作为委托人,政府与市场主体作为代理人,这样的激励假定是否符合逻辑。

学校现有教职工150余人(高级教师14人,基层副高级教师11人,一级教师50人,二级教师80人);平均年龄30岁,具有本科学历148人,教师本科学历比率98.5%;现有教学班42个,在校学生2197人。

首先,由于将土地整治的整体收益与努力间的关系假定为一元线性,在不影响分析结果的前提下,可以将委托人给代理人的激励看做一元线性,假设这一激励为:

式4中,f为代理人进行整治的固定费用,β为利润份额(1≥β≥0)。

其次,就当前的政策导向来看,土地整治已经无法直接由政府实施了,农民的意愿对整治项目的开展影响权重越来越大。从这个角度出发,虽然农民不能直接给代理人物质或其他方面的激励,但其意愿则对代理人的实际行为会产生影响:只有农民同意整治才能实施,整治过程中的各方面收益也才能变现,可以认为这种激励是农民间接给代理人政府和市场主体的。

综上所述,对代理人激励函数做出的假定在特定的分析框架内是可以成立的。

综合以上各等式,则代理人的决策过程可以用如下等式表示:

其中,P=e,代理人的决策由上式的最大值决定,将P进行替换后:

该式的最大值问题可以由其一阶条件确定,即:

如果代理人希望获得最大效用,其付出的努力就需要符合式7。这里就需要将代理人分开进行分析,若按照旧有模式,由政府主导进行,并允许一个集合投资与实施两重功能的市场主体介入,由于信息的单方性,结果是农民的委托人身份可以行使的权利更少,这与土地整治的根本目的相违背。那么就需要寻找新的实施模式,将农民、政府与市场主体置入一个标准的委托—代理框架之下,使之行为可以通过上述的理论推导实现自控。

政府是实际的控制人,农民是名义上的所有者,市场主体是具体的实施者①不管是投资方与实施方一体的主体还是分开的主体,下文将针对这两种情况进行分析,比较各自的激励约束效应。。第三方主体介入的模式,充分弱化了政府对农民土地的控制,农民同意实施整治后,政府需要公开的程序引入市场主体进行实施,且实施方与投资方是分开的,农民以股份形式进行投资,则土地整治过程中的委托—代理关系即转入到政府与市场间。下面分析实施层面上委托人政府与代理人市场间的激励安排。

需要注意地是,代理人是否接受委托人的激励安排是有条件的,尤其是市场性的主体对其的项目收益有一个预判断,这个判断既与项目的难易程度有关也与主体的机会成本有关。可以假定,代理人接受委托人委托的效用底限是D,也即如果委托人给代理人的费用少于D,代理人将会拒绝接受委托,结合式6,即:

同时上文已经分析,在土地整治项目中委托人(这里指政府)的目标函数是其净收益:

从土地整治的目标收益束②这里的目标收益束指土地整治虽然涉及了土地资产化,但比经济收益更重要的还有政府的环境收益、生态收益、区域发展收益、农民的民生收益,因此,将收益定义为目标收益束。在下文会根据这些不同的目标收益进行进一步的分析。来看,政府与市场主体的收益是有交叉的,特别是在现实“土地财政”的刺激下,政府对土地整治项目同样有经济利益方面的诉求,这种交叉就为当前的分析做了铺垫。可以说,委托人政府在代理人的目标函数约束下,如果要最大化自己的净利润,就只能通过尽可能少地付给代理人报酬来实现。因此,上述式8将变为一个“从紧”的约束:

为了分析方便,可以假定D为0③这里将报酬假定为0是有道理的,政府作为委托人,将项目委托给市场主体后,一般没有固定报酬之说,换言之,中国当前进行的土地整治,市场主体的利润不来自委托人政府,而是项目收益中的分成。,则:f=e2-βe,在这个条件的约束下,委托人的决策问题变为:Pn=(1-β)e-f,其中 e=β/a,f=e2-βe。将各项条件代入式9,可得:Pn=β/a-β2/2a。该式要求最大值,需要对β进行一阶微分:1/a-β/a=0,解得β=1。由此可以得到,该委托—代理关系下,代理人得到项目100%的利润,理论上成为项目的“剩余索取者”④剩余索取者实际是组织理论中的一个概念,意为各主体对利润的分配,具体指利润或者报酬在经营者与所有者间的分配。。

接下来需要分析的是土地整治代理人的组成问题。政府作为实际的委托人,关注的应该是公共利益的实现,经济利益的实现应交由市场去完成,但是农民作为所有权主体,对土地整治过程中的土地资产溢价有分享权,上述的分析证明,如果土地整治要实现综合利益最大化,就需要承认代理人的“剩余索取者”地位,也即代理人拥有100%的剩余索取权。

实际上,如果将政府看作委托人,市场主体作为代理人的话,整治后的经济收益由市场主体拥有是正常的,但是问题的根源就在于这其中忽略了农民的权益。这也是新模式主张农民入股,通过股权实现收益分享的原因。同时,新模式是将负责投资的市场主体与负责实施的第三方分开,这种分离就使农民的入股更加有保障,第三方作为相对独立的主体,在接受市场主体与农民投资的前提下进行具体的项目实施,可以保证实施过程的公平、公开、公正。

同时上述分析还要考虑代理人获得“剩余索取权”的代价。已经证明如果使代理人付出最大努力,需要明确其“剩余索取者”的身份,即全部的整治收益由代理人分配①农民虽然是所有权性质的委托人,但土地或资金入股又使其身份转换为实施者第三方的间接委托人。,然而这个身份的获得是有代价的。将式e=,β=1的条件代入到f=e2-βe,可得:f=-1/2a

这个结果的深层含义是:代理人实际付给了委托人一个1/2a的费用,双方在签订合约时,这个条件便暗含其中,因为满足此条件,是上述所有分析成立的前提。也即,这时土地整治代理人付出的努力是最大的,整治所获收益也是最大的。同时,可解得,最优的努力程度为:e=1/a,则最大的获利水平:P=1/a。在此种实施安排中,代理人付给了委托人1/2的收益,自己得到了1/2的收益。

4 结论

在当前市场信息较完备的情况下,土地整治项目总的收益及参与主体是基本明确的,这就对应了上述分析的一个根本前提:结果确定。在结果确定的情况下,经过推导委托人与代理人平分收益是最优的决策方案,这时代理人付出的努力也是最大的。如果撇开产权关系,这里所设计的土地整治模式,代理人只有第三方,政府、投资者与农民均为委托人,因此要对不同主体的收益性质进行规定。首先,政府作为一方委托人,具有规划权与项目实施的决定权,其所希望看到的应该是公共利益的实现,如整治区域农民生活水平是否提高,基础设施、公共服务供给水平是否改善等,这个收益要通过第三方来实现。其次,投资者作为整治投资方,追求的是经济利益,其也是代理人付给委托人1/2收益的主要获得者。再次,农民一方面要通过整治实现生活水平的提高、生活方式的优化,还要以投资者的身份获得一定的经济收益。这就需要对最后的项目收益进行进一步地分析:代理人第三方得到的1/2收益中包括实施项目的成本、实现政府公益目标的成本,扣除这两项后的结余才是第三方的实际收益;委托人得到的1/2收益中包括投资者收益与农民入股收益,具体分配需要看双方投资者的具体出资额。这样的安排以代理人最大化其努力水平为前提,保证了整治收益的最大化,可以最大限度地避免原有模式中的“寻租”行为与“暗箱”操作,节省项目运行的损耗成本。

(References):

[1]吴次芳.土地整治的问题指向、国际经验和现实选择[J].四川改革,2009,(8):11-16.

[2]张叶生.土地整治与乡村治理的协同研究[J].安徽农业科学,2011,39(16):10015-10016,10052.

[3]埃里克·弗鲁博顿,鲁道夫·芮切特.新制度经济学:一个交易费用的分析范式[M].上海:上海人民出版社,2006:235-331.

[4]贺鲲,吕红.论农村土地整治中农民权益的保障[J].农业经济,2011,(1):81-82.

[5]徐青.为农村土地整治输入新鲜血液——农村土地整治中的民间投资收益方式分析[J].中国土地,2011,(1):34-36.

[6]陈沉.民间资本如何参与土地整治[J].中国土地,2011,(2):42-43.

[7]Oliver.E.Williamson.The Economic Institutionis of Capitalism[M].New York:Free Press,1985:202-226.

[8]Holmstrom,B.R.,P.Milgrom.Aggregation and Linearity in the Provision of Intertemporal Incentives[J].Econometrica,1987,(55):303-328.

[9]Yoram.Barzel.Economic Analysis of Property Rights[M].Cambridge:Cambridge University Press,1997:122-145.