椎动脉型颈椎病的应用解剖学特点

孙希化(吉林大学第四医院 一汽总医院神经内科,吉林 长春 130011)

椎动脉型颈椎病的应用解剖学特点

孙希化

(吉林大学第四医院 一汽总医院神经内科,吉林 长春 130011)

目的 探讨椎动脉走行第二段的显微解剖结构以及各结构之间的关系。方法 测量和观察成人尸体椎动脉的外径和全长,椎动脉在横突孔内的位置,横突孔的孔径,钩突尖至横突孔内侧壁的距离,钩突高度,以及椎动脉表面和周围交感神经的分布。结果 椎动脉的左右侧比较以及男女性别比较,无显著性差异。只有当椎动脉受到外界因素影响或椎动脉本身发育不良时,才能引起椎动脉缺血。通过标本观察,横突孔的绝对狭窄很少见,主要是相对狭窄,当钩突关节增生肥大时,极易占据部分横突孔空间而致椎动脉受压,造成血流量减少。C5钩突尖至横突孔内侧壁的距离最小,C5钩突高度较其他椎体高,故C5是椎动脉型颈椎病高发部位。因椎动脉表面及周围交感神经分布的特点,极易受骨赘增生等影响,造成椎动脉缺血进一步加重。结论 椎动脉型颈椎病的发生是多因素共同作用的结果。

椎动脉;颈椎病;解剖

颈椎病中常见的一种类型是椎动脉型颈椎病,约占颈椎病的三分之一左右。椎动脉根据走行可分为四段。椎动脉型颈椎病多发生在椎动脉走行的第二段,即横突段。以往学者对这段的许多方面进行了独立研究,但本病的发病不是一个独立因素,是多结构综合因素的结果。不仅有横突孔及周围钩突骨赘对椎动脉的直接压迫,还由于椎动脉周围及其表面交感神经的广泛分布,致使压迫的同时交感神经兴奋,椎动脉痉挛,缺血症状进一步加重。因此,本文对椎动脉走行的第二段的显微解剖学特点与颈椎病的关系进行综合分析。

1 材料与方法

1.1 材料 选取10%甲醛固定的成人尸体标本20具(40侧),其中男10具,女10具。尸体标本完好,全部动脉系统灌注混有红色染料的乳胶,静脉系统灌注混有蓝色染料的乳胶。

1.2 设备和仪器 显微手术器械、脚灯、国产5-25倍212-Ⅱ型手术显微镜,游标卡尺、直尺、角规、三角尺、量角器、SONYD-sc-T1型数码相机。

1.3 方法 经过防腐固定处理的成年尸体标本4具(男2,女2)共8侧。从颈部前方分层解剖胸锁乳突肌区和颈根部,暴露交感干颈段至椎动脉第二段周围的分支,使椎动脉的起源血管游离,进入颈椎横突孔部位充分暴露,除去横突孔前壁骨组织、横突间前壁软组织,暴露椎动脉,观察椎动脉在横突段的起点、分支及其侧支吻合情况以及走行在横突孔里的位置,用游标卡尺(精确至0.02 mm)、软尺测量椎动脉的外径和长度。然后去掉颈椎椎体,在显微镜下观测颈部交感神经在椎动脉表面及周围的分支和分布情况。对其余16具成人尸体标本按上述解剖入路暴露椎动脉,观察椎动脉在横突孔的位置,测量椎动脉的外径和全长。取下颈椎段进行浸泡、煮沸,仔细剔除软组织、椎间盘以及软骨,获得C3~C6共64个颈椎,分别测量以下数据:横突孔径(测量横突孔的横径和矢状径),横突孔间距(两侧颈椎横突孔内侧壁间的距离),钩突尖间距(在两侧横突孔中点连线上两侧钩突尖部之间的距离),钩突高度。用游标卡尺(精确至0.02 mm)测量。

1.4 统计学方法 应用SPSS11.0统计软件进行分析,计量资料以±s表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验。

2 结果

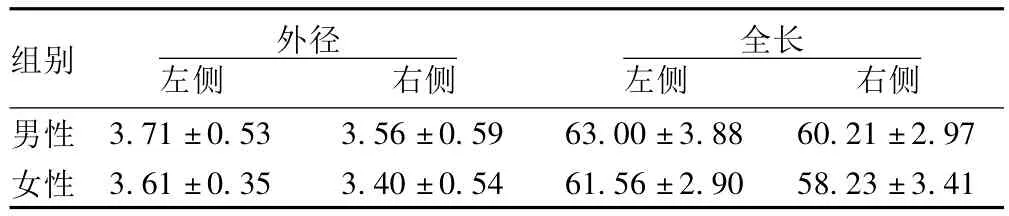

2.1 椎动脉的外径和全长 椎动脉外径测量以第5颈椎横突孔上缘(中点)为准;全长测量以第6颈椎横突孔下缘至第2颈椎横突孔上口为准。结果可见,椎动脉左侧、右侧无显著性差异,男性与女性也无显著性差异。见表1。

表1 椎动脉横突段外径和全长(±s,mm,n=10)

表1 椎动脉横突段外径和全长(±s,mm,n=10)

组别 外径左侧 右侧全长左侧 右侧男性3.71±0.53 3.56±0.59 63.00±3.88 60.21±2.97女性3.61±0.35 3.40±0.54 61.56±2.90 58.23±3.41

2.2 椎动脉第二段的起止点及椎动脉与横突孔的位置关系

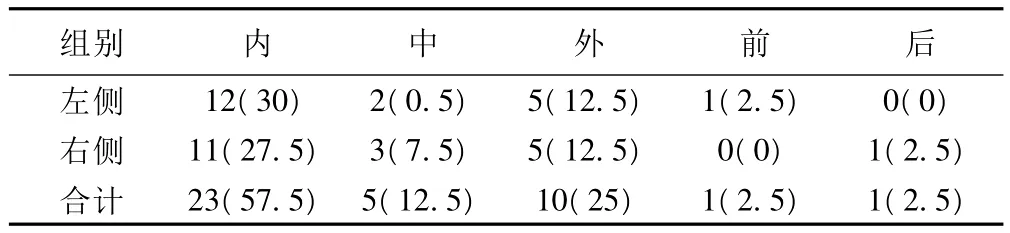

椎动脉第二段自第6颈椎横突孔下缘至第2颈椎横突孔上缘,有38侧椎动脉于第6颈椎横突孔进入。2例异常,1例于左侧第4横突孔进入,1例于右侧第5横突孔进入。有2侧椎动脉发育不良,外径分别为1.68 mm和1.82 mm。椎动脉在横突孔内因周围有结缔组织填充,位置相对固定,位于内侧者23处(57.5%)。与其他位置相比较有显著差异(P<0.05)。结果显示,椎动脉在横突孔的位置以内侧为多(P<0.05)。见表2。2.3 椎动脉横突段的骨纤维鞘 椎动静脉相伴而行,椎动静脉被颈交感神经节后纤维神经丛缠绕。三者大多位于横突孔的内侧,横突孔外侧多为骨膜、筋膜、纤维束等结构。在横突间的间隙处,椎动脉和颈神经根被纤维结缔组织束包裹,形成三者的骨纤维鞘。

表2 椎动脉在横突孔的位置〔n(%)〕

2.4 椎动脉横突段的分支 椎动脉横突段发出节段性的分支,进入椎间孔分为2支。一支走行至椎体后面,与对侧的相同支吻合,营养骨膜、椎体;另一支走行于神经根内侧,营养脊髓、神经根及被膜。该段有较多的分支和吻合支,外科手术过程中要仔细分离,如过多损伤吻合支易导致椎动脉供血不足,产生头晕等椎动脉供血不足表现。

2.5 椎动脉第二段的交感神经

2.5.1 发自星状神经节的交感神经 星状神经节发出较粗主支椎神经,经过椎动脉第一段后,在其内侧上行,于第六颈椎横突前发出细小的分支行至椎动脉外膜,主支在椎动脉的后内侧分成数支,一部分分布于椎动脉表面,在表面上行,最后终止于外膜。在C4分布最密集,后递减。另一部分在钩椎关节处与颈中节的分支吻合,分布于钩椎关节,椎动脉外膜,或伴随椎间动脉经椎间孔进入椎管。发出数个深交通支分别与颈神经的前支相联系。

2.5.2 发自颈中神经节的交感神经 颈中神经节发出的交感神经在椎动脉旁与颈下神经节之间,常有节间支相连。多数位于C4~5横突间隙,少数走行在C5~6横突间隙平面穿入颈长肌或前斜角肌,至椎动脉前内侧,钩突外侧,上行一椎体后,呈放射状贴附于钩突关节外侧。其中向后外侧的分支行于椎动脉的内侧面向后至颈神经,构成交通支,并在钩突平面的椎动脉周围形成神经襻。在C4神经水平椎动脉周围的交通支最多,上下递减。从钩椎关节附着点发出后,行于椎动脉后外侧,经过关节突,环绕走行至椎动脉前内侧再上行并最终行至椎动脉。与椎神经较粗的吻合支主要集中在椎动脉内侧钩椎关节处,在C3~4,C4~5水平居多,在椎动脉表面纵行。

2.5.3 椎动脉周围神经丛 椎动脉周围神经主要为许多粗大交感神经的吻合支。椎动脉起始段的椎动脉神经丛为直接发于星状神经节的椎神经,椎动脉第二段椎动脉神经丛的神经来自椎神经,颈中节发出的交感神经和颈神经发出分支。有越上行越多的趋势,在C3~5水平交感神经的分支较集中。

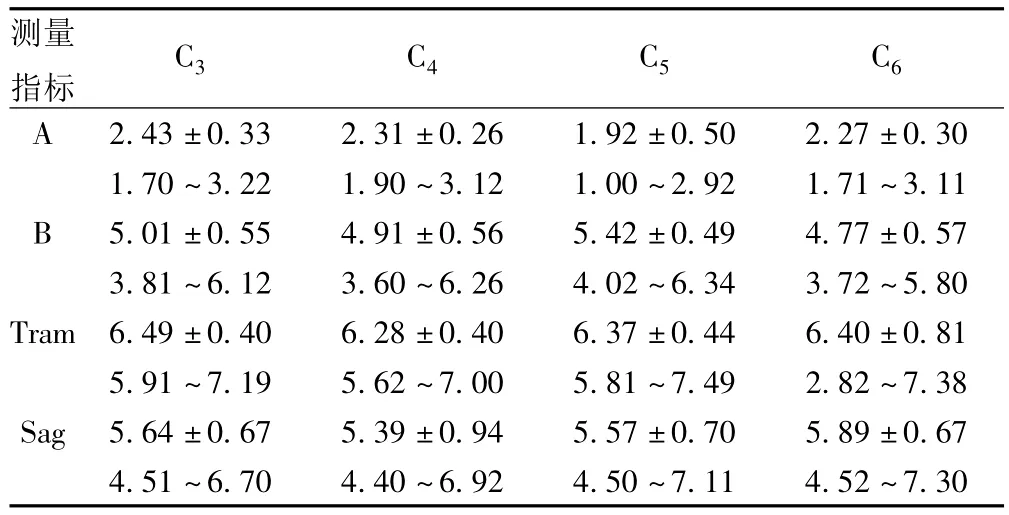

2.6 横突孔及钩突的相关测量 颈椎横突孔的形状大体可分为圆形、纵椭圆形、横椭圆形、不规则形四种,不论左侧或右侧,C1、C2横突孔均以纵椭圆形为主,且枢椎横突孔多呈管状,C3~C7以横椭圆形为主。采用前后与横行两个方向,对C3~C6颈椎横突孔进行测量。发现有1例标本C5横突孔单侧先天发育不良,其横径为2.8 mm,矢径为3.1 mm。未发现横突孔内其他骨性狭窄。有4例标本在C4~5或C5~6退变明显,余颈椎标本外观均正常。观察4例增生明显的标本,增生的钩椎关节明显凸入横突孔内,钩突部增生呈外翻,边缘较钝,局部椎动脉稍有扭曲,但不十分明显。C5钩突与横突孔内侧的距离较其他颈椎小,而C5钩突高度较其他大。见表3。

表3 C3~C6测量结果(±s,mm,n=16)

表3 C3~C6测量结果(±s,mm,n=16)

A:颈椎钩突尖至横突孔内侧壁的距离=(横突孔间距-钩突尖间距)/2;B:颈椎钩突高度=颈椎总高度-椎体高度;Tram:横突孔径(横径);Sag:横突孔径(矢状径)

测量指标C3 C4 C5 C6 A 2.43±0.33 2.31±0.26 1.92±0.50 2.27±0.30 1.70~3.22 1.90~3.12 1.00~2.92 1.71~3.11 B 5.01±0.55 4.91±0.56 5.42±0.49 4.77±0.57 3.81~6.12 3.60~6.26 4.02~6.34 3.72~5.80 Tram 6.49±0.40 6.28±0.40 6.37±0.44 6.40±0.81 5.91~7.19 5.62~7.00 5.81~7.49 2.82~7.38 Sag 5.64±0.67 5.39±0.94 5.57±0.70 5.89±0.67 4.51~6.70 4.40~6.92 4.50~7.11 4.52~7.30

3 讨论

椎动脉型颈椎病发病因素复杂,部分学者提出是否存在着椎动脉型颈椎病的疑问,亦有部分学者认为椎动脉型颈椎病与交感神经型颈椎病应是同一种病〔1~3〕。通过本研究发现,椎动脉型颈椎病的发生既有椎动脉周围骨性结构增生的压迫,同时又有交感神经兴奋引起的椎动脉痉挛,从而引起椎动脉系对脑干或迷路供血不足,产生眩晕、眼花、耳鸣、头颈疼痛、自主神经功能紊乱等一系列临床症状,严重者可发生猝倒、昏厥。通过研究发现椎动脉的男女性别比较、左右侧比较,无显著性差异。只有当椎动脉受到外界刺激、压迫等因素影响或椎动脉本身发育不良时,导致椎动脉痉挛、缺血,出现明显的临床表现。通过实验发现主要为相对狭窄,绝对狭窄很少见。在钩突与椎动脉外膜之间存在一些纤维组织连接,Ebraheim称之为钩突-椎动脉-脊神经复合体〔4〕。这些结构以及横突间肌等对椎动脉的主要作用就是固定椎动脉,使椎动脉与骨性结构的关系相对固定〔5〕。当钩突关节明显增生或肥大时,易致椎动脉受压,造成椎动脉供血区供血不足。钩突增生或钩椎关节肥大,向外突出的骨赘机械性压迫椎动脉和椎动脉管壁外的交感神经丛,造成椎动脉痉挛、狭窄和供血不足〔6〕。从解剖观察看,钩突增生一般是外翻性的,边缘较钝。尽管颈椎钩突在颈椎的生物力学方面发挥了重要的作用,但单纯切除颈椎钩突对颈椎的稳定性影响并不显著。减压时应从内往外,从钩突的基底部内侧开始用磨钻将钩突磨薄,将钩突外侧皮质骨膜分离后将钩突残余骨质往内折断并切除,可以防止损伤椎动脉。当颈椎某一节段发生病变时,邻近的椎动脉受到压迫,椎动脉周围的神经受到刺激,引起椎动脉供血区供血不足。本文认为椎动脉受压、交感神经受到刺激是椎动脉供血不足的共同结果,同时也是导致椎动脉型颈椎病的发病的病因。椎动脉穿行于横突孔内,椎神经伴随其穿横突孔向上走行并不断发出分支分布至椎动脉形成网状神经纤维,在C3~C5分布较密集。本段椎动脉接受椎神经的分支和颈中交感神经干的神经纤维的双重支配〔7〕。非常致密的交感神经分布于此段椎动脉表面,对外界因素作用非常敏感,因此此段的颈椎受外界因素影响、钩椎关节增生时,椎动脉表面的神经极易受到刺激,引起椎动脉痉挛,椎动脉缺血,出现头晕等临床表现。椎神经走行于椎动脉和椎体之间,紧邻椎体内侧缘,椎体移位时,椎神经及椎神经丛首先受损。椎动脉周围交感神经主要为椎神经和颈中节的分支和吻合支,除去行于椎动脉表面部分外,其余均为深交通支。交通支均发自相应的椎动脉内侧的交感神经,且主要集中于椎动脉内侧和后内侧,紧邻钩椎关节,裸露于钩突的外侧,易受椎体活动的影响,当关节异常活动及钩突骨赘形成时,可以首先刺激或压迫椎动脉内侧的交感神经,反射性引起椎动脉痉挛〔8〕。由于C3~C5神经分布特点,本文结果表明此段极易发病,为临床在诊断和治疗椎动脉型颈椎病时提供了必要的解剖学参考。

1 孙 宇,陈琪福.第二届颈椎病专题座谈会纪要〔J〕.中华外科杂志,1993;31(8):472-6.

2 李景学,吴春营.再谈颈椎病〔J〕.中华放射学杂志,1989;23(4):228-30.

3 张印头,刘洁民.颈椎病的发病机制与病理基础〔J〕.实用放射学杂志,1995;11(4):620.

4 Ebraheim NA,Lu J,Haman SP,et al.Anatomic basis of the anterior surgery on the cervical spine:relationships between uncus-artery-root complex and vertebral artery injury〔J〕.Surg Radiol Anat,1998;20(6):389-92.

5 Ebraheim NA,Lu J,Brown JA,et al.Anatomic considerations for uncovertebral involvement in cervical spondylosis〔J〕.Clin Orthop Res,1997;(334):200-6.

6 孙明元,裴守明.颈椎横突孔的临床应用解剖〔J〕.中国解剖与临床,2000;5(3):164.

7 马向阳,钟世镇,刘景发,等.经后路寰椎椎弓根螺钉固定的置钉研究〔J〕. 中国修复重建外科杂志,2004;18(5):392-5.

8 邓天琼,任先军,赵伟峰.双侧椎动脉结扎致颈髓缺血性损伤的实验研究〔J〕. 中国脊柱脊髓杂志,2004;14(7):421-4.

R68

A

1005-9202(2012)17-3661-03;

10.3969/j.issn.1005-9202.2012.17.019

孙希化(1977-),男,医师,硕士,主要从事神经内科临床工作研究。

〔2012-01-18收稿 2012-04-10修回〕

(编辑 袁左鸣)