早期维特根斯坦的主体思想论析

蒋小杰

(复旦大学 哲学学院, 上海 200433)

早期维特根斯坦的主体思想论析

蒋小杰

(复旦大学 哲学学院, 上海 200433)

理解早期维特根斯坦的思想其中一条重要的线索是其主体概念,此概念是对他所提出的人生意义问题解答的关键。虽然维特根斯坦对这一概念的处理非常散漫,但是他却非常明晰地区分了主体的两层涵义,即表象主体和意志主体。作为认识主体或经验主体,维特根斯坦是从叔本华意义上来谈论表象主体的,由于表象主体无法赋予世界和人生以意义,所以他直接否定了表象主体的存在,只承认意志主体。意志主体又被维特根斯坦称之为形而上学主体,作为伦理的而非生理的存在,意志主体从整体上以或善或恶的方式赋予世界以意义,主体因而可以通过主体的升华使自身处于无欲、无求、无畏状态当中,人生的困惑和处世的无力感得以消除,使得所谓的人生伦理问题得以最终解答。

表象主体;意志主体;形而上学主体;维特根斯坦;伦理学

“主体”是早期维特根斯坦伦理思想的一个核心概念,理解其人生伦理问题(意即人生意义和世界意义问题等)都无法绕开主体一词。但是维特根斯坦对主体概念的处理不是非常令人满意的。作为天才式的哲学家,维特根斯坦提出了异乎寻常的主体观念,但他既受困于其自身的“读写困难症”(即糟糕的拼写)又对经院式体系化的阐述非常不耐烦,因此在探讨问题时常常采用一种随笔式的方式,用警句格言来表达他的结论,材料的跳跃性非常大。实际上,他不但没有作出完整的规范性论述,而且还使其观点散见于庞杂无序的材料当中。他似乎划分了两种主体的形式,即表象主体和意志主体,但他一方面断然否定表象主体,而另一方面却又把意志主体看作是在世界之外的形而上学主体,是不可言说的。与此同时又出现了认识主体、经验主体、形而上学主体、伦理主体等诸多称谓。这就为我们理解这一概念带来了许多困难。本文着力考察维特根斯坦的“主体”概念,试图表明维特根斯坦是如何借助“主体”概念提出和彻底解决人生伦理问题的。

一、并非作为表象主体或经验主体的伦理主体

维特根斯坦是在叔本华的意义上使用“表象”这一术语的:“按照叔本华的观点,我们可以说:表象的世界是既非善亦非恶的,但是意志的主体则是有善恶。”[1]163众所周知,维特根斯坦深受叔本华的影响,在叔本华的意义上使用表象主体这一称谓。叔本华认为:“世界是我的表象,这是一个真理,是对于任何一个生活着的和认识着的生物都有效的真理;只不过只有人能够将它纳入反省的、抽象的意识罢了。”[2]25此处的表象实际上就是纳入人的反省和抽象的意识之内的世界而已,世界只不过是主体表象的世界,而非作为自在之物的世界,任何客体都必然地与人反省的、抽象的表象能力以及某种先在的原则(叔本华所谓的充足理由律)联系在一起才有其意义。他说:“客体主体分立是这样一个形式:任何一个表象,不论是哪一种,抽象的或直观的,纯粹的或经验的,都只有在这一共同形式下,根本才有可能,才可想像。因此,再没有一个比这更确切、更不依赖其他真理、更不需要一个证明的真理了;即是说,对于认识而存在的一切,也就是全世界,都只是和主体相关联着的客体,直观者的直观;一句话,都只是表象……一切一切,凡已属于和能属于这世界的一切,都无可避免地带有以主体为条件的性质,并且也仅仅只是为主体而存在。”[2]26简而言之,没有无主体的客体,凡客体都是经由主体而获得其存在的规定性。叔本华所谓的表象实际上也是作为经验和科学对象的世界或者说是构成感性和理性认识内容起点的世界。由此而言的表象主体实际上就是一种认识的主体。这样的认识主体具有先验的表象能力,依据表象能力的不同,世界也就划分为不同的表象形式,例如直观的经验表象、由抽象概念构成的表象、时空的纯直观表象以及自我表象等。此时的主体与客体都是相对于对方而言的,主体并非真正的人的本质,客体也并非真正的自在之物。真正的人的本质是意志主体,真正的自在之物是意志世界,这些都是无法用理性思维的形式加以认识的。生存意志超越主客二分,不是诉诸理性思维而是诉诸非理性的直觉洞察真正的主体和真正的客体,此即实在而非表象。

尽管维特根斯坦在叔本华的意义上使用表象主体的称谓(他有时又称之为认知主体),但他是在否定意义上使用这一表达的,因为他直接断然否定表象主体的存在。如果说表象主体在叔本华那里是主体为达致世界意志本体而不得不设定的一种工具,那么在维特根斯坦那里则根本就没有这种不得已而为之的苦衷,在他看来,若设定这样的一个主体不仅无助于我们达致更高境界,反倒是妨碍了我们的继续前行。所以他对表象主体是断然否定的,认为表象主体是纯粹的迷信、空洞的幻想。

表象的主体归根结底是不是一种纯粹的迷信?[1]164

表象的主体纯粹是空洞的幻想。[1]164

认知主体的确不在世界之中,认知主体是没有的。[1]174

在《逻辑哲学论》当中他也比较明确地指出表象主体是不存在的,并且还作出例证。

不存在能思维、能表象的主体。

如果我写一本名为《我所能看到的世界》的书,那么在书中也会谈到我的身体,而且会说明哪些肢体部分服从我的意志,哪些不服从,等等。这就是使主体离析出来的一种方法,或者更确切地说,是指主体在一个重要的意义上并不存在的方法:也就是说,在这本书里唯独不能谈到主体。[1]246

维特根斯坦认为,此书中“我”所能看到的世界也就是作为思维或表象主体所面对的世界中的任何事实,“我”虽然能够对此知无不言、言无不尽,但是却无论如何也不能报道主体自身。实际上在其所列的例证中,维特根斯坦对主体的表述是混乱的:因为“这就是使主体离析出来的一种方法”这句话已经隐含了主体的存在,而且它显然还不在“我所能看到的世界”之中,那么这一主体肯定不是表象主体;在“主体在一个重要的意义上并不存在的方法”这句话当中的主体显然又是指表象的主体,但它只是用于不重要的意义上的姑且称谓;“在这本书里唯独不能谈到主体”中的主体也并不是表象的主体,因为若是表象主体似乎已经预设了它的某种存在性:它不能被谈论但确实是存在的。

另外,维特根斯坦所说的表象主体也并不是任何意义上的“人的身体”而是“什么也不是”。身体,如同世界之内的其他事物,都是其所是。如果把表象主体等同于人的身体,那么一方面赋予了表象主体的实存性,另一方面也造成了主体的堕落,堕落至如石头、动物躯体相同的层次上。试看他在《1914—1916年笔记》中的描述:

……但是,人的身体,尤其是我的身体,乃是世界的一部分,是世界的其他部分,动物、植物、石头,等等中间的一个部分。(《逻辑哲学论》5.641)

凡是认识到这一点的人都不会要求赋予他的身体或人体一种优越的地位。他会非常质朴地把人和动物看作类似的和同属的事物。[1]168

一块石头,一个动物的躯体,一个人的身体,我的身体,全都居于同一水平面上。[1]171

其次,维特根斯坦所说的主体并不是传统哲学所谓的经验主体。传统哲学所谓的经验主体是具有思维特性的心灵实体和具有广延特性的物质实体的一种复合体,而维特根斯坦对此是明确否定的。他说:“这也表明,像如今肤浅的心理学所了解的那种灵魂——主体,等等——乃是一个子虚乌有。一个复合的灵魂就不复是一个灵魂了。”[1]242我们甚至就不能以经验主体来对作为精神的人进行姑且名之,倘若这样做,一方面就会实际地赋予人的身体,尤其是我的身体以某种优越性,而实际上他们根本就不具备任何的优越地位。另一方面就如上面所说的,造成了主体的堕落:因为每个事物都是其所是,而非别一事物,所以事物只有通过其与“我”的意志或精神的关系才获得其“意义”——主体是世界意义的保证,倘若以经验主体来命名精神的人,其结果就是世界意义的丧失。这一点维特根斯坦在《1914—1916年笔记》当中作了比较详细的说明。

事物只有通过其与我的意志的关系才获得“意义”。因为“每个事物都是其所是,而非别一事物”。

一个看法:正如我能从我的外貌推知我的精神(性格、意愿)一样,我也能从每个事物的精神(意愿)推知它的外形。但是我能从我的外貌推知我的精神吗?这种关系不是纯粹的经验的关系吗?我的身体真的表达某种东西吗?它本身是某种东西的内在表达吗?例如,生气的脸自在地就是生气呢,还是仅仅因为它与坏脾气有经验的联系?但是显然因果联系根本不是一种联系。

那么按照心理生理学的看法,我的性格真的只有在我的身体或我的大脑的构造中而不是同样也在全部其余世界的构造中表露出来吗?一个关键之点即在于此。因此,这种平行关系确实存在于我的精神,即精神,和世界之间。只是要记住,蛇的精神,狮的精神,就是你的精神。因为根本只有从你自身你才知道精神。

现在的问题自然是:我为什么恰好赋予蛇以这种精神。对这个问题的回答只能在于心物平行论:如果我具有蛇的外貌而且做蛇之所做,那么我就会是如此这般的。对于大象、苍蝇、马蜂,同样如此。

但是问题在于,是否即使在这里我的身体与马蜂和蛇的躯体也不在同一水平线上(而且确乎如此),以致我既不曾从马蜂的躯体推知我的身体,也不曾从我的躯体推知马蜂的躯体。这是不是对人们何以总是相信有一种为整个世界共有的精神这个谜的答案呢?而且如果有这样一种世界共有的精神,那么它当然也会为无生命的事物所共有。[1]171-173

因为每个事物都是其所是,所以所谓的因果联系根本就不是一种联系,那么身体与心灵或精神之间就没有什么因果关系,从“我”的外貌也就不能推出“我”的精神来,从而精神与世界之间也就是一种平行关系而不是一种复合关系。这也就是所谓的“心物平行论”。严格意义上说,只有作为主体的“我”才有精神,诸如蛇的精神或狮的精神等都是源出于“我”的精神,是“我”赋予它们的。如此,才可以说似乎整个世界都共有精神了。很显然维特根斯坦在这里所说的精神,实际就是人的意志。他的这番话为他所说的“意志赋予世界以意义”作了注解。在这里更为重要的是说明我们不能拿经验的标准来衡量精神,意即不能把精神看作是人的经验主体。所谓的经验主体的存在无论从身体的角度,还是从心灵的角度来说都是不成立的。

二、作为意志主体或形而上学主体的伦理主体

以上分析表明,肯定存在着某种主体,但它肯定不是在世界之内存在着,而是在一个重要的意义上存在着的。这个主体就是维特根斯坦所说的“意志主体”,意志同时作为伦理事项的承载者是不可言说的:

表象的主体纯粹是空洞的幻想。但意志的主体是有的。[1]164

如果没有意志,那么也就没有被我们称为自我并作为伦理学之负荷者的那个世界的中心。[1]164

意志,作为伦理的东西的载体,是不可说的。而作为现象的意志则只为心理学所关注。[1]261

维特根斯坦把这主体同时又认定为是形而上学主体,抑或可称为“哲学的自我”:

我必须判断世界,度量事物。哲学的自我并不是人,并不是人的身体或带有心理特征的人的灵魂,而是形而上学的主体,即世界的界限(而非世界的部分)。[1]168

哲学的自我并不是人,既不是人的身体,也不是心理学讨论的人的心灵,而是形而上学的主体,是世界的界限——而非世界的一部分。[1]247

但要注意的是,维特根斯坦所谓的意志主体与叔本华所谓的意志主体有着根本性的不同。叔本华所说的意志主体,是充满着本能生存冲动的生命体,而维特根斯坦所说的意志主体则是与表象的认识主体根本相对的概念,是作为世界存在界限的[1]246、具有善恶属性的“自我”:

因此世界本身既不是善的,也不是恶的……只有通过主体才出现善恶。主体并不属于世界,而是世界的一个界限。按照叔本华的观点,我们可以说:表象的世界是既非善亦非恶的,但是意志的主体则是有善恶。我知道所有这些话都是非常模糊不清的。[1]163

因此照上面所说,意志的主体必然是幸福的或不幸的,而幸福和不幸都不可能属于世界。正如主体不是世界的一个部分,而是世界存在的一个前提,善恶乃是主体的谓词,而不是世界中的属性。[1]164

善恶本质上只属于自我,而不属于世界。[1]165

哲学的自我……是形而上学的主体,是世界的界限——而非世界的一部分。[1]247

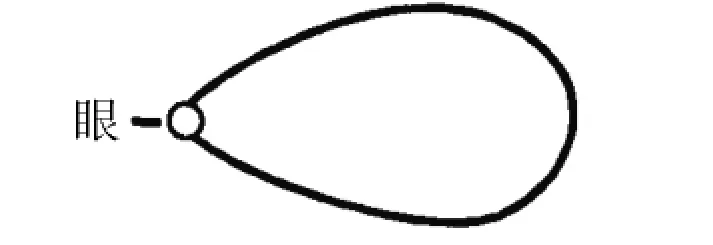

维特根斯坦对形而上学主体的找寻、论证方式是令人迷惑的,与其说是推论的结果倒不如说是一种独断。他用眼睛和视野的关系来类推形而上学主体和世界关系:

我是我的世界。(小宇宙)

主体不属于世界,但是它是世界的一个界限。

要在世界何处去发觉一个形而上学的主体呢?你说,这完全有类乎眼之于视野的情形。但是你实际上看不见眼。而且从视野中的任何东西都不可能推出它是由一只眼看到的。

因为视野绝不具有下面这样的一种形式:

这与下面这个事实有联系,即我们的经验没有任何部分也是先天的。

我们所看到的一切都可能又是另外的样子。

我们一般能描述的一切都可能又是另外的样子。

不存在先天的事物次序。[1]246-247

维特根斯坦的论证方式是这样的:既然从视野中的任何东西都不能推出一个看着的眼睛来,同样从世界之内的任何事情也都不能推出一个形而上学主体。因为眼睛在视野之外,形而上学主体亦在世界之外。倘若他的这种推理能够成立的话,那么在某种意义上就赋予了形而上学主体以某种可进行理性推断的可能性,意即可以进行类比,而对此维特根斯坦无论如何都是不能接受的。但在此似乎确实没有其他恰当的方式来描述形而上学主体的这一特性。所以说维特根斯坦对形而上学主体的寻找方式是令人迷惑的。在这里我们确实应当把他的这种方式宁可看作是一种独断的设定。这也可以从其《逻辑哲学论》命题5.634中的论述方式看出:“我们的经验没有任何一部分是先天的,虽然我们所看到的一切或一般能描述的一切都是偶然的,因此都可能又是另外的样子,但是确实存在着某种先天的东西,而且是必然的。”无论是类比还是独断,维特根斯坦似乎赋予了形而上学主体某种可言说性,但他同时指出这种言说并不是常规自然学科意义上的(即命题逻辑的)言说,而是一种非常规的言说:

因此,的确在某种意义上,在哲学中可以非心理学地谈论自我。[1]247

但是他在《1914—1916年笔记》中的叙述又是耐人寻味的,他似乎又承认了形而上学主体处在世界之内,仍然采用类比的手法:

我知道这个世界存在。我之置身其间犹如我的眼睛处于其视野之内。[1]153

情况并非我只是处处都注意到我在何处看见某物,而是我也总是处于我的视野空间的某个点上,因此我的视觉空间似乎有一种形式。[1]174

维特根斯坦的这番话可以看作是对上述困惑的一种澄清:形而上学主体与世界的关系,可以用眼睛与视野的关系来表征。如果说视野所具有的形式是“眼睛在视野之中,而非视野之外”,那么我们就可以这样来描述形而上学主体与世界的关系:形而上学主体也在世界之中,而非世界之外;不过,正如眼睛虽在视野之中但其绝非就属于视野,形而上学主体虽在世界之中但其绝非就属于世界。形而上学主体虽然绝非在世界之外,但据此我们不能就认定它在世界之中,因为若作如此认定,实际上就把形而上学主体认定为世界之中的诸事物中的一员,这样的话就成为偶然的、变动不居的东西了。但这里需要澄清的是,维特根斯坦经常在两种意义上变换地使用“世界”这一称谓:作为事实构成的世界,作为整体存在的世界。当我说形而上学主体绝非在世界之外时,这里所说的世界是指作为整体存在的世界,它和主体同处一个层次上;当我说形而上学主体绝非就在世界之中时,这里所说的世界则是由诸事实所构成的世界,而它则与主体是不同格的。如果我说形而上学主体是在世界之中的,我是在“形而上学主体绝非在世界之外”这一意义上说的。这也就容易理解维特根斯坦的《逻辑哲学论》命题5.64了:

在这里我们看到,严格贯彻的唯我论与纯粹的实在论是一致的。唯我论的自我缩成一个无广延的点,而与之同格的实在则保持不变。[1]247

形而上学主体并不是世界之中诸事物中的一员,和诸事物不一样,它不具有广延性,或者说唯我论的自我缩成了一个无广延的点。此时“我”客观地面对着每一个对象[1]165,虽然“我”不是任何一个对象[1]174。正是说任何对象都是无主体参与的对象,但每一对象都又可以为主体所关照,所以维特根斯坦才说“严格贯彻的唯我论和纯粹的实在论是一致的”。虽然维特根斯坦认为主体不是世界的一个部分而是世界存在的一个前提[1]164,并断言主体乃是世界的界限,世界的意义经由主体而获得,是一种典型的唯我论,但他并不以此而否定世界的实在性,他所否定的仅仅是脱离主体而言的有意义世界的实在性。这个实在的世界尽管是形而上学主体使其自身得以成立的一个必然条件,但若就单纯性来说,这个必然条件则完全不需要一个意志主体的参与,世界之中的一切事情都如其是而是,都如其发生而发生,是完全自足的。就此而言,信念是一种经验,思想也是一种经验,全部的经验就是世界,它们都不需要一个主体,更何况意志活动根本就不是一种经验。[1]178在这种情况下,既排除了人的精神,也排除了我的意志,剩下的就仅仅是是其所是的世界本身而已。所以维特根斯坦自己说道,我走过的道路是这样的:唯心论把人从作为唯一的东西的世界中分离出来,唯我论把我单独分离出来,最后我看到,我也属于其余的世界,因而一方面没有余下别的任何东西,另一方面唯一留下的是这个世界。于是,严格地彻底思考了唯心论就导向了实在论。[1]173很明显,这个纯粹实在论的世界是一个完全没有意义的世界。虽然我们可以假定把人或我单独从世界中分离出来而纯粹地进行考察,但事实上这只是抽象或孤立主体的一种方法,而主体与世界的关系是稳不可动的,纯粹的实在论同时也就意味着彻底的唯我论,这就是说我只有放弃对世界上发生的事情施加任何影响,才能使自己独立于世界,从而在某种意义上支配世界(通过添加或减去意义的方式)。此时世界就在完全意义上成为我的世界,“我的世界”就意味着世界的个体化——万物皆备于我,我必须判断世界,量度事物,我的世界也就是第一个和唯一的世界!自我也就因而进入哲学,成为伦理之负荷者的那个世界的中心,意即成为已经整个地变成另外样子的那个世界的中心。自我,或者说形而上学主体也就是世界的界限,世界有意义的界限。

以上观点还散见于如下引述之中:

因此,的确在某种意义上,在哲学中可以非心理学地谈论自我。

自我之进入哲学,是由于“世界是我的世界”。[1]247

历史与我有什么关系?我的世界是第一个和唯一的世界!我要告诉人们我是怎样发现世界的。世界上其他人告诉我的有关世界的一切是我的世界经验的一个极其微小而无足轻重的部分。我必须判断世界,量度事物。[1]168

假定有一个意志的主体的理由是什么呢?难道我的世界还不足以造成个体化吗?[1]178

三、作为人生意义终极解答的伦理主体

表象主体和意志主体的辨析对理解维特根斯坦如何解决伦理问题或人生问题有着至关重要的作用,在作者看来,这既是人生意义问题得以确立和理解的条件,又是人生意义问题解决或消除的条件。

伦理问题是早期维特根斯坦所有哲学沉思的出发点和归宿,他把哲学问题认定为是那些在命题语言界限范围之外的、和自然科学并列的、不表现为命题形式的问题,包括有关世界的逻辑形式、形而上学主体、伦理学、美学、意志、人生意义、世界存在、神秘之物、上帝等问题。但这其中唯有伦理问题才是其哲学大厦的底蕴之所在,是其所有哲学沉思的归宿与指向。在《关于伦理学的讲演》当中,维特根斯坦说:“伦理学是对有价值的东西的探索,或是对真正重要的东西的探索,或者我会说,伦理学是对生活意义的探索,或者是对使生活过得有价值的东西的探索,或者是对正确的生活方式的探索”[3]121。在维特根斯坦看来,伦理问题是真正关涉人生意义的、具有根本价值的问题,它实际上也就是如何获得幸福生活的问题。

伦理问题之所以是根本性的人生意义问题,这全部的奥秘就在于人是作为意志的主体而存在的。“主体是意志的主体”。[1]175这种意志不是作为“表象主体意志”而是“作为伦理主体的意志”。[1]261“作为伦理主体的意志”所面对的是整个的世界而非世界内的某一事情,换句话说就是“世界是怎样的”已经悄然隐退,而“世界存在着”成为视野内的全部和唯一。当“世界存在着”成为我们必须面对的问题时,“我必须判断世界,量度事物。”[1]168也就是说,我就必须依据主体的意志对世界采取善的或恶的态度[1]175,在这种情况下,世界必因而完全变成一个别样的世界。可以说,世界必然作为整体而消长。[1]262作为伦理主体的意志,必然是善的或恶的,“我的意志是善的或恶的”;同时作为对世界态度的意志,必然要赋予世界以意义,“因此善恶与世界的意义无论如何是有联系的”[1]153。由于意义的赋予,“我的意志充满世界”,因而从形而上的伦理意志主体出发,世界与人生是一回事[1]246,人生即是世界[1]153。

维特根斯坦所说的幸福生活,实际上也就是自我摆脱认知的经验主体状态升华为形而上学主体,即伦理的意志主体时,而达致与世界和谐的状态:“为了生活幸福,我必须同世界相一致。这就是‘幸福’的含义。”[1]156维特根斯坦是从两种意义上来使用“世界”概念的:作为事实构成的世界,作为整体存在的世界。作为诸般事实的构成,“世界是独立于我的意志的”[1]153,其中的一切事情就如它们之所是而是,如它们之所发生而发生,“我不可能按照自己的意志支配世界上发生的事情,我是毫无力量的”[1]153。若自我身陷此世界之中而无意自拔,那就使主体的本质处于被遮蔽状态,此时我们就会强烈地感到“我依赖于一个异己的意志,我在世界面前是软弱无力的,我受命运的摆弄”。作为整体存在的世界实际上也就是和意志主体同格的世界。所谓的整体世界必须经由意志主体才能被想象和认可,整体存在的世界必然地和意志发生联系,其界限唯有意志才能确定:“如果说善或恶的意志对世界有一种影响,那么它只能影响世界的界限,而不能影响事实,即不能为语言所描绘而只能在语言中被显示的东西。”当意志主体赋予世界以意义的时候,“世界必因此而变成一个完全不同的世界”[1]154。正如维特根斯坦自己所说,我知道我的意志弥漫于整个世界。在这种意义上,我们就可以说存在着一个为整个世界所共有的意志,而我们确实能够感觉到存在着整个世界意志,例如“世界存在着”这一奇迹。这个为世界所共有的意志实际上也就是“我”的意志。只有把自我置于和世界同格的位置上,或者说使自我升华为形而上学主体,那时就可以说实现了“我是同我似乎依赖于它的那个异己的意志相一致”这一目标。而此时,“我”的意志就是世界意志,世界意志也就是“我”的意志,“我”也就不再依赖于命运而是实现了和世界的同一,即“世界是我的世界……”[1]153,“我就是我的世界(小世界)”[1]79,摆脱了无力与无助,达致与世界和谐一致,此即“幸福生活”。在维特根斯坦看来,幸福生活是一种永恒的生活,是一种处于无欲、无求、无畏状态当中的生活,仅仅是当下活着而已。此时,亦不再有人生困惑和处世的无力感,所有的人生问题经由主体升华而得到最终的消解。

[1] 维特根斯坦.维特根斯坦全集(第1卷)[M].陈启伟,译.石家庄:河北教育出版社,2002.

[2] 叔本华.作为意志和表象的世界[M].石冲白,译.北京:商务印书馆,1982.

[3] 维特根斯坦.维特根斯坦全集(第12卷)[M]江怡,译.石家庄:河北教育出版社,2002.

【责任编辑 张进峰】

Analysis of Subject Ideas in Wittgenstein's Early Thoughts

JIANG Xiao-jie

(School of Philosophy,Fudan University,Shanghai 200433,China)

There is an important clue in Wittgenstein's early thoughts,namely the concept of subject,and it also is the key to understand his answer to the meaning of life.Although Wittgenstein's handling of this concept is very loose,he districted the two meanings of the subject very clearly:the representation of the subject and the will of the subject.Wittgenstein discusses the representation of the subject based on Schopenhauer's theory as the epistemic subject or subject of experience.As the representation of the subject cannot endow the world and life with meaning,Wittgenstein directly denies its existence,only admits the will of the subject,which he also called the metaphysical subject.As ethical existence rather than physiological one,the will of the subject endows the world with meaning on the whole by way of good or evil and so makes itself sublimed state without desire,demand and fear,thus eliminating puzzles of life and inability to life,ultimately giving life ethical issues its final answer.

representation of the subject;will of the subject;metaphysical subject;Wittgenstein;ethics

2011-10-10

蒋小杰(1978-),男,河南南阳人,复旦大学哲学学院在读博士,云南大学公共管理学院讲师。

1672-2035(2012)01-0016-06

B521

A