先蚕和先棉的比较研究

李 斌,李 强,杨小明

(1.东华大学 纺织学院,上海 201620;2.武汉纺织大学 纺织科学与工程学院,武汉 430200)

先蚕和先棉的比较研究

李 斌1,李 强2,杨小明1

(1.东华大学 纺织学院,上海 201620;2.武汉纺织大学 纺织科学与工程学院,武汉 430200)

中国古代民间出现过“先蚕”和“先棉”的崇拜和祭祀,同时,嫘祖和黄道婆分别被称为“先蚕”和“先棉”而列入封建国家祭典中。虽然她们分属于丝纺织业和棉纺织业,但通过对这两位纺织行业偶像的比较研究,可以发现她们的共性中蕴含着差异性,差异性中又蕴含着共性。

嫘祖;黄道婆;比较研究

中国古代社会有祭祀“先蚕”和“先棉”的传统,“先蚕”是指丝纺织行业崇拜的偶像——黄帝元妃嫘祖,“先棉”则指棉纺织行业崇拜的偶像——黄道婆。嫘祖和黄道婆对中国纺织行业的发展有着不可磨灭的贡献,人们为了怀念她们的伟大功绩,分别称其为“先蚕”和“先棉”,并且建起“先蚕祠”和“先棉祠”进行顶礼膜拜。

1 “先蚕”和“先棉”的共同性

通过相关史料和地方志的研究,可知嫘祖和黄道婆所处的年代、身份、经历等各不相同,似乎没有可比性。但如果深入地研究下去,却能在这些差异性中找到她们之间的两大共同特征,即形象的模糊性和影响的深远性。

1.1 “先蚕”和“先棉”史籍记载的缺憾导致其形象的模糊性

史籍记载的缺憾主要指史料的简略性和歧义性,记载的简略性和歧义性增加了人们对历史人物形象把握的难度,从而对其产生模糊性。有关嫘祖和黄道婆的史籍记载在正史中相当简略,甚至存在矛盾之处。嫘祖在《史记·五帝本纪》中的记载只有短短58个字,其中只记载嫘祖为黄帝之元妃,生玄嚣和昌意之事,其他只字未提。黄道婆的记载仅出现在地方志《松江府志·卷六》中,只有68个字的记载。如此简短的记载,无法让人对嫘祖和黄道婆的形象有一个全面的把握。

首先,无法确定“先蚕”和“先棉”的籍贯。《史记·五帝本纪》云:“黄帝居轩辕之丘,而娶子西陵之女,是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃。”学界普遍认为西陵为地名。唐代学者张守节(生卒时间不详)在《史记正义》中指出:“西陵,国名也。”古代西陵究竟在何处?众说不一,这主要归究于史籍中西陵这一地名在不同地点都出现过。同样,黄道婆籍贯考证也是一筹莫展,大多是学者们的推测。因为,最早记载黄道婆的书籍并不是官方修订的史书,而是元代文人陶宗仪(1316年—?)的《辍耕录》(1366年正式刊刻)和王逢(1319—1388年)的《梧溪集》(刊刻于明洪武时,即1368—1398年)。《辍耕录》言:“有一妪名黄道婆者,自崖州来……”,而《梧溪集》:“黄道婆,松之乌泾人。”《辍耕录》成书在前,《梧溪集》成书在后。这里明显存在矛盾之处,“自崖州来”并不能说明黄道婆就是上海松江乌泥泾人。官方最早记录黄道婆的史籍是明代崇贞年间的《松江府志·卷六》,其中“有一妪名黄婆者,自崖州来……”,这里又与《辍耕录》中的记载非常雷同,仅仅只有“黄道婆”和“黄婆”之别。地方志一般比较客观地记录地方上发生的事情,《松江府志》可信度要远高于作为诗集的《梧溪集》,同时《松江府志》的成书时间又晚于《梧溪集》的成书时间,正好说明在编写《松江府志》时并没有采信王逢《梧溪集》中对黄道婆籍贯的说法,这样黄道婆的籍贯就扑朔迷离了。

其次,无法确定“先蚕”和“先棉”的具体发明创造。汉代刘安(公元前179年—公元前122年)《淮南子》最早确定嫘祖为“先蚕”,其中“黄帝元妃西陵氏始蚕,即为先蚕”。宋代刘恕(1032—1078年)《通鉴外纪》、罗泌(1131—1189年)《路史》中都有记载嫘祖“始教民养蚕,治丝茧以供衣服”。那么,嫘祖究竟创造了哪些丝纺织技术?由于史料并没有具体的记录,更是无从知晓。同样,黄道婆对棉纺织之具到底做了哪些具体的创造?也是疑问颇多,《松江府志·卷六》仅记“乃教以造捍、弹、纺、织之具”[1]。如此简略的事迹记载,这些捍、弹、纺、织之具是什么形制,现在也是众说不一。

最后,无法准确确定“先蚕”和“先棉”的生卒时间。中国史学界一直以西周共和元年(公元前841年国人暴动)作为中国历史有确切纪年的开始,1996年启动的“夏商周断代工程”虽然已经将“武王伐纣”确定为公元前1046年,但并未得到国内外历史学家的一致认同。同时,嫘祖所处的年代是远远早于商代的黄帝时代,距今大概4 500~5 000年,因此,对于嫘祖确切生卒时间就无从考证。而对于黄道婆确切的生卒时间,主要由于黄道婆的历史记载过于简略,也无法确认其确切时间。学界一般认为黄道婆生于南宋末年淳祐年间,即1241—1252年,卒于1306—1310年[2]。这些其实都是学界对王逢《梧溪集》、陶宗仪《辍耕录》,以及《松江府志》中有关黄道婆的相关信息做出的推论,由此,笔者只能将黄道婆定义为中国元代著名的棉纺织专家。

1.2 隆重的祭祀证明“先蚕”和“先棉”影响的深远性

祭祀是指人们在日常生活中需要同神祗、祖灵等所有超人力量的形象代表相沟通时举行的一种仪式[3]。被中国古代封建统治者祭祀的历史人物,一般是对华夏民族有着深远影响的人。其实早在汉代就有“先蚕”的祭祀活动,当时皇后要亲桑于东郊苑中,至蚕室祭蚕神要献以少牢之礼。只是当时祭的蚕神并没有指明是嫘祖,自后周(公元951—960年)以后,正式确立嫘祖为“先蚕”,并由皇后亲自进行祭祀。唐代的礼仪仍规定“皇后岁祀一,季春吉巳享先蚕,遂以亲桑”并“散斋三日于后殿”[4],直至清代,位于北京北海公园的先蚕坛,为清代皇帝的后妃们祭祀蚕神——嫘祖的地方,每年春季第二个月的已日,一般由皇后亲自来此祭祀蚕神。可见,历代统治者对嫘祖的祭祀非常隆重和肃穆。另外,许多地方也有祭祀嫘祖活动的记载。同治《湖州府志》中记载“湖州向先蚕黄帝元妃西陵氏嫘祖神位于照磨故署……嘉庆四年,抚浙中丞以浙西杭嘉湖三府民重蚕桑,请建祠以答神贶,奏奉谕允,乃建庙于东岳宫左,曰蚕神庙”[5]。湖北远安也有祭祀嫘祖的活动,据北宋著名志书家王存(1023—l101年)在《元丰九域志》中说“峡州西陵山”为祭祀嫘祖的圣地,祭祀时间为三月十五日嫘祖的生日[6]。新中国成立前,四川盐亭境内有数十处祭祀嫘祖的古庙宇,每逢蚕事将起或蚕出现病状时,农民都要进香祈祷,蚕茧丰收以后也要去酬蚕神,这种习俗即使在“文化大革命”中也屡禁不止[7]。据河南西平学者高沛先生调查,新中国成立初期,河南西平县境内尚存嫘祖庙6座[8]。从祭祀嫘祖的活动来看,不难发现其目的在于通过这些仪式和活动,“以劝蚕事”,推进栽桑、养蚕、纺纱、织布事业的发展。可以说,历代封建统治者将嫘祖奉为“先蚕”完全是一种政治上考虑的结果。

黄道婆在上海地区的祭祀同样也非常隆重和经久不衰。自元代以来,历代黄道婆祠庙如表1所示[9],黄道婆的第一个官祠建于明成化年间,在上海知县刘琬主持下重建于松江乌泥泾镇。清道光六年(1826年),清廷正式将祭祀黄道婆列为朝廷祠典。据道光、咸丰间寓居上海的王韬(1828—1897年)《瀛壖杂志》记载“先棉祠,亦曰黄道婆祠”,黄道婆生前对上海地区棉纺织业发展起到促进作用,“被其德数百年,邑民多私祭之,犹未列入祀典”,于是,当时的知县许榕皋创建特祠,“遵部议,从先棉例,春秋岁祀,规制廓增”[10]。至此,黄道婆作为古代的纺织专家,从民间“私祭”而转为朝廷“公祭”,最终成为“先棉”。

通过对嫘祖和黄道婆祭祀活动的研究,不难发现,由于这两位伟大的女性对纺织行业的巨大贡献,人们逐渐将她们作为神进行贡奉,使她们越来越具有神性。

综上所述,嫘祖和黄道婆具有形象的模糊性和影响的深远性两大共性,笔者认为其根源却大不相同。首先,嫘祖所处的年代距今久远,那时候的历史记载主要是通过口述的形式代代相传,在向下传递的过程中必然会存在着一定的误差。到了司马迁著述《史记》时,会存在信息丢失和失真的情况。同时,中国“三皇五帝时代”的历史几乎是一部神话史,人们只有通过剔除神话的情节来重新还原真实的历史,这样就必然会对那一时期人物的籍贯、事迹和生卒时间产生模糊性。反观黄道婆所处的年代却大不相同,元代距今不到800年的历史,并且当时历史记载的手段已经非常完善,有专门的史书和地方志。造成黄道婆籍贯、发明创造的模糊性主要是由于统治阶级对于生产技术的创造和发展漠不关心,认为技术发明创造都是“机巧淫技”“不足挂齿”。因此,对于黄道婆的记载也就只有廖廖数语。其次,造成嫘祖和黄道婆影响的深远性的根源也不相同,嫘祖的崇拜和祭祀主要源于封建统治者自上而下的一种政治上的需要,即树立一个妇女养蚕、织布的典范,以达到“男子耕田、女子织布”封建自给自足的社会风尚。相反,对于黄道婆崇拜和祭祀则是由下层劳动人民自下而上形成的。黄道婆不辞辛劳地教上海地区的妇女纺棉纱、织棉布,使当地劳动人民的生活有了极大的改善,上海人民由衷地崇拜和祭祀她,出于维护封建统治的需要,清代统治者最终给予黄道婆“先棉”的呼号。

表1 上海历代黄道婆祠庙Tab.1 The ancestral temples of HUANG Daopo in ancient Shanghai

2 “先蚕”和“先棉”的相异性

嫘祖和黄道婆在正史或地方志的记载虽然有两大共性,但由于她们身份悬殊,在她们身上也体现出不同的特征。从身份的悬殊导致她们的发明创造的可信度,以及崇拜她们的区域都存在着极大的差异。

2.1 身份的悬殊导致技术发明创造可信度的差异

嫘祖和黄道婆的身份有着天壤之别,嫘祖身为炎黄子孙公认的老祖母——黄帝的元妃,黄道婆为自崖州来的老妪——卑贱的劳动妇女。元妃指的是国君或诸侯的嫡妻,《晋书·礼志中》:“前妻为元妃,后妇为继室。”据传黄帝有四妃,晋代的学者皇甫谧(215—282年)在《帝王世纪》中指出,除元妃嫘祖外,黄帝还有方雷氏(女节)、彤鱼氏、方相氏(嫫母)3个次妃。那么,嫘祖的身份就是统率黄帝后宫的皇后。然而,黄道婆的身份相比嫘祖确寒碜很多。现在流传较广的传说认为,黄道婆为童养媳,受尽公婆的虐待,在忍无可忍的情况下出家为道姑逃离了家乡,只身来到遥远的海南岛黎族居住区,学习黎族的棉纺织技术。到了晚年思乡心切,乘海船回到家乡松江,改进棉纺织工具,并向乡人传授棉纺织技术。这种身份上的巨大差异,导致嫘祖和黄道婆的技术创造和发明的可信度差异性很大。

首先,两者活动年代到被正式列入国家祭典的时间相差很大。结合史料和最新的考古发现,嫘祖所处的时代为中国新石器晚期,大概是公元前2500年—公元前3000年,到嫘祖正式被后周封建统治者正式奉为“先蚕”,经历了3 400~4 000年之久。其间关于“先蚕”的崇拜还有“马头娘”和“蚕丛”的传说,可见,认为嫘祖具体发明创造了哪些丝纺织技术是毫无可信度的。相反,黄道婆去世后就获得上海松江人民的崇拜和私祭,到明成化年间就开始得到官方的祭祀,只用了不过200年的时间。最终,在清道光十年,黄道婆获得“先棉”称号,并列入国家祭典,大概用了约530年的时间。黄道婆去世后就享受崇拜和祭祀,从一个侧面反映她确实对上海松江地区的棉纺织业的发展做出了巨大贡献。

其次,中国古代向来就有将发明创造权归功于名人名士的习俗。《礼记·礼运》云:“昔者先王未有宫室……未有丝麻,衣其羽皮。后圣有作……治其丝麻,以为布帛,以养生送死,以事上帝鬼神,皆从其朔。”这段话并没有指明嫘祖发明了养蚕、制丝、织绸的技术。栽桑、养蚕、织绸技术的创造发明不可能是由某个人发明创造出来,其产生必然要经历漫长的摸索阶段。一般认为,嫘祖所在的西陵氏部落与黄帝部落联姻,她嫁给黄帝后将西陵氏部落所掌握的养蚕丝织技术传授给黄帝部落。《路史》记载:“(黄帝)命西陵氏劝蚕稼。”由于嫘祖具有黄帝元妃的特殊身份,后人当然会将养蚕、制丝、织绸的全部发明都归功于嫘祖。因此,考证嫘祖具体发明哪些纺织方面的技术就毫无意义。

再次,考古发现早于嫘祖所处的时代就已经出现了丝织技术,从实证的角度证明了由于嫘祖自身的特殊地位而获得“先蚕”的称号。1958年,在浙江湖州钱山漾遗址出土了一片残绢,经浙江省纺织科学研究所测定为家蚕丝,残绢片长2.4 cm,宽l cm,为平纹织品,织物密度为120根/寸[11]。这片残绢是中国至今发现年代最早的纺织品,1972年,经中国科学院考古研究所实验室用碳素断代测定,其年代为距今(4 715±100)年[12]。又如,1983年考古工作者在河南荥阳青台村仰韶文化遗址第142号、164号墓瓮棺中,也发现有用来裹尸的炭化丝织物,其年代为公元前3600年—公元前3000年。更早的证物是在山西夏县阴村仰韶文化遗址发现半个经过人工割裂的茧壳,年代为公元前4000年—公元前3600年[13]。等等。很显然,有关嫘祖的神话和史料,只不过是人们的一种良好想象而已。丝织的所有发明,不可能都是嫘祖一个人的功劳,她只不过体现了一个时代,一个象征。

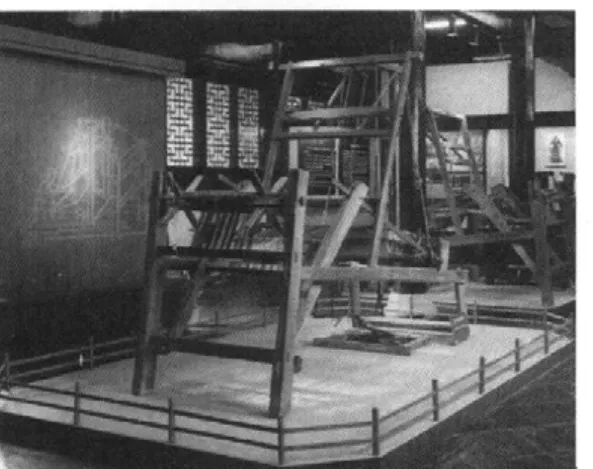

最后,黄道婆对棉纺织技术贡献的可信度要远远高于嫘祖对丝纺织技术贡献的可信度,还有其他一些证据:证据一,黄道婆是一位平凡的劳动妇女,封建统治者绝不会为一名如此卑贱的劳动妇女在没有做出巨大贡献的情况下为她立祠祭祀。证据二,从黄道婆“自崖州来”教乡人棉纺织技术的时间和王祯(1271—1368年)《农书》的成书时间上有一种逻辑的先后关系,可以断定黄道婆对于“捍、弹、纺、织”之具确有改进。不管采用黎兴汤先生的黄道婆约卒于1306年前的观点,还是刘正刚先生的黄道婆大约卒于1310年,可知黄道婆于元贞年间(1295—1297年)返回松江。根据王祯自序,其《农书》是在1295年开始准备,直至1313年才写成[14]。也就是说,王祯《农书》是在黄道婆返回松江10多年之后才完成的。因此,黄道婆创造和改进棉纺织工具的说法比较符合历史逻辑。证据三,从上海地区有关棉纺织的纪念馆(上海徐浦黄道婆纪念堂、上海七宝古镇棉纺织纪念馆)中可以看到黄道婆改进的棉纺织机械(图1~图4)实物。虽然这些实物还需要进一步考证是否为黄道婆所创制,但其可信度要远高于嫘祖这种无实物可考的境地。

基于以上的考察和分析,笔者认为黄道婆在纺织方面的技术贡献的可信度要远远高于嫘祖。

图1 七宝棉纺织馆中的轧车Fig.1 The ancient mangle in cotton textile museum of Qibao town

图2 七宝棉纺织馆中的木制弹弓Fig.2 The ancient cotton slingshot in cotton textile museum of Qibao town

2.2 文化象征不同导致崇拜区域的差异

文化特指人类所创造的精神财富,如文学、艺术、教育、科学、技术等。象征是艺术创作的基本艺术手法之一,指借助于某一具体事物的外在特征,寄寓艺术家某种深邃的思想,或表达某种富有特殊意义的事理的艺术手法。那么,文化象征就是指通过某种具体的文化形式表现历史上的一种精神现象。嫘祖和黄道婆的文化象征有很大的差异,嫘祖是封建农耕社会的一种文化符号,自汉代以来历朝历代封建统治者通过对“先蚕”的大规模祭祀仪式和活动,以达到“以劝蚕事”的目的,推进养蚕栽桑事业的发展,进而促进农业的发展,带动经济的繁荣。因此,嫘祖具有“男耕女织”的文化象征意义,同时嫘祖作为黄帝元妃又被赋予了中华民族女祖的崇高形象。黄道婆的文化象征意义与嫘祖大不相同,对于黄道婆的祭祀源于其自身的勤奋、聪颖、大公无私、造福乡里,从而得到上海松江地区老百姓的崇拜。黄道婆经过数百年的民间崇拜和祭祀,道光十年(公元1830年),朝廷授予黄道婆“先棉”的称号,正式将黄道婆的祭祀纳入国家祭典,从而最终完成从民间私祭到政府公祭的转化,并且将黄道婆的形象逐渐神化。嫘祖和黄道婆的文化象征意义不同导致她们崇拜区域有着极大的差异,嫘祖的崇拜区域几乎遍及中国境内,目前已有多个省市争夺嫘祖故里的称号,关于嫘祖故里的历史地望,至少有13种说法之多。例如:湖北黄岗说、稀水说、宜昌说,四川盐亭说、叠溪说,河南开封说、荥阳说、西平说,陕西白水说,山西夏县说,江苏吴江说,山东费县说和浙江杭州说等[8]。另外,嫘祖的崇拜也影响到韩国,据韩国《东亚日报》1993年5月12日报道,韩国恢复停了85年的先蚕节,所谓先蚕节就是李氏朝鲜时期由历代王妃把中国古代西陵氏的神牌供在先蚕坛上,祈愿养蚕业发达的活动。由此可见,嫘祖的崇拜在古代中国甚至古代韩国是相当普遍的。相比之下,黄道婆的崇拜区域却要小得多(表1)。此外,还有一些地方曾经出现过祭祀黄道婆的场所,如上海虹口的黄婆庵、漕河泾的梵寿庵,浦东三林的崇福道院、奉贤萧塘刘港镇曾建有黄姑庵,嘉定县城内曾建有黄道婆祠。由此,可知中国古代黄道婆的崇拜区域不会超出长三角地区。笔者认为,正是由于嫘祖和黄道婆的文化象征的不同,导致她们成为纺织偶像的路径也不同,从而最终导致了崇拜和祭祀她们的区域差别很大。

图3 上海徐浦黄道婆纪念馆中的三绽纺车Fig.3 Three-spindle wheel driven by treadle in the memorial hall of HUANG Daopo in Xuhui district of Shanghai

图4 上海徐浦黄道婆纪念馆中的多综多蹑织机Fig.4 Multi-heald and multi-treadle loom in the memorial hall of HUANG Daopo in Xuhui district of Shanghai

3 结 语

中国古代“先蚕”和“先棉”的崇拜和祭祀体现了纺织行业在中国封建社会中的重要地位。从嫘祖崇拜和黄道婆崇拜的对比研究,发现她们在共同性中蕴含着差异性,差异性中又蕴含着共同性。一方面,她们之间的共同性(形象的模糊性和影响的深远性)有着各自的原因。嫘祖主要是由于年代久远,当时记载历史主要是利用代代口传,其中掺杂着神话、传说等导致其籍贯和发明创造的模糊性。黄道婆则因其身份的卑贱导致其籍贯和发明创造事迹记载不详,从而导致其模糊性。同时,她们影响的深远性的原因也是各不相同的,嫘祖是自上而下的路径完成其作为“先蚕”的崇拜,即官方祭祀和崇拜→民间祭祀和崇拜→丝纺织文化。黄道婆则完全相反,由自下而上的路径完成其作为“先棉”的崇拜,即民间崇拜和祭祀→官方崇拜和祭祀→棉纺织文化。另一方面,她们之间的差异性(技术发明可信度和崇拜区域的巨大差异)是由各自身份的这一特征所决定的。首先,身份的悬殊导致技术创造发明可信度的巨大差异,即黄道婆卑贱的身份是其技术创造发明的可信度远高于身份高贵的嫘祖的主要原因。其次,身份的差异→文化象征的差异→影响区域的差异。即嫘祖崇拜祭祀主要源于政治因素,黄道婆最初的崇拜祭祀则主要源于经济因素,文化象征意义的不同导致她们的崇拜区域差异性的根本原因。

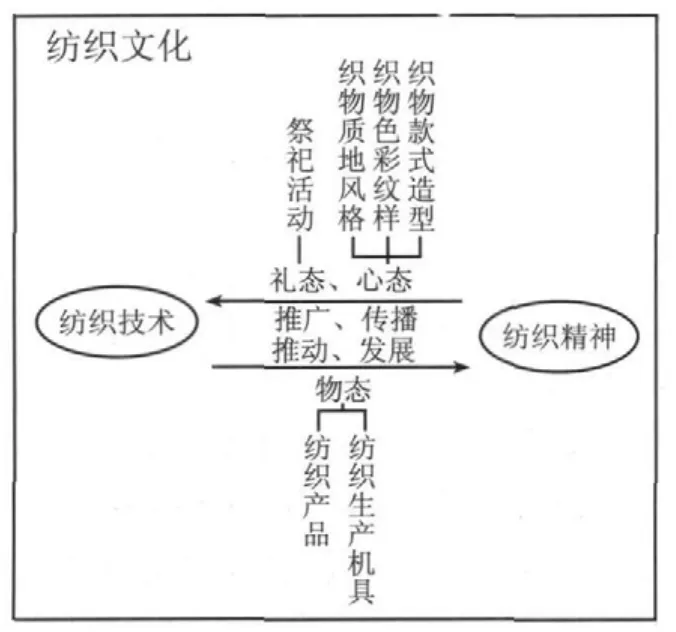

总之,从“先蚕”和“先棉”的比较研究中发现,纺织技术和纺织精神之间存在着一种互动的关系,并且由纺织技术和纺织精神共同组成纺织文化。从纺织技术和纺织精神的关系图(图5)来看,作为纺织精神典范的嫘祖和黄道婆,虽然她们各自形成纺织精神的路径不同,但促进纺织技术的进步的结果却是相同的。纺织技术通过物态(纺织生产机具和纺织产品)的形式推动、发展纺织精神,甚至包括确立纺织崇拜偶像。纺织精神则通过礼态(祭祀活动)、心态(织物款式造型、色彩纹样、质地风格)来促进纺织技术的推广和传播。对嫘祖和黄道婆崇拜和祭祀明显促进了纺织技术的进步,人们通过祭祀从礼态上树立了学习的榜样。同时,在民间祭祀过程中,工匠们可以相互交流技艺,对技术改进、创新,织物的款式造型、色彩纹样、质地风格的传播都有一定的影响。

图5 纺织技术和纺织精神的关系Fig.5 The relationship between textile technology and textile spirit

[1] 方岳贡.松江府志[M].北京:书目文献出版社,1991:146.

[2] 刘正刚,付伟.黄道婆问题再研究.[J].海南大学学报:人文社会科学版,2007(5):481-485.

[3] 黄岚,任蕾.清代满族萨满教祭祀风俗研究[J].东北史地,2004(11):57-61.

[4] 宋祁.新唐书·礼乐五[M].北京:中华书局,1975:367.

[5] 秦晓帆.湖州蚕文化的诗性品格[J].文艺争鸣,2009(3):132-135.

[6] 刘艳.远安嫘祖庙会祭祀蚕神民俗略观[J].文学教育(上),2011(7):124-126.

[7] 赵均中,何天度.嫘祖与盐亭[J].文史杂志,1994(5):41.

[8] 卫斯.嫘祖故里“西陵”历史地望考——兼论“嫘祖文化圈”内的考古发现[J].农业考古,2007(1):160-165.

[9] 陈澄泉,宋浩杰.乌泥泾手工棉纺织技艺[M].上海:上海文化出版社,2010:122-129.

[10] 樊树志.乌泥泾与黄道婆——纪念上海建城七百年[J].复旦学报:社会科学版,1991(5):38-45.

[11] 浙江省文物管理委员会.吴兴钱山漾遗址第一、二次发掘报告[J].考古学报,1960(2):73-91.

[12] 周匡明.我国早期蚕业史研究的几个问题[J].中国农史,2011(2):23-29.

[13] 李绍先.中华蚕桑丝织起源多元论[J].文史杂志,2010(5):7-10.

[14] 缪启愉.王祯的为人、政绩和《王祯农书》[J].农业考古,1990(2):326-335.

Comparative study on Xiancan and Xianmian

LI Bin1, LI Qiang2, YANG Xiao-ming1

(1.College of Textile, Donghua University, Shanghai 201620, China; 2.College of Textiles, Wuhan Textile University, Wuhan 430200, China)

The common people in ancient China adored and feted to Lei Zu and HUANG Daopo, at the same time, Lei Zu and HUANG Daopo were called "Xiancan" and "Xianmian" respectively and were placed in the ceremonies of feudal state by rulers. According to comparative study on two idols of textile industry, some differences in their common features and some common features in their differences were found.

Lei Zu; HUANG Daopo; Comparative study

K871

B

1001-7003(2012)03-0055-06

2011-11-20;

2011-12-27

李斌(1979― ),男,博士研究生,研究方向为中国古代纺织工程。通讯作者:杨小明,教授,博导,ynide@sina.com。