文博事业与文物保护、文化传承的关系研究——以吉林市城市发展为例

马嘉忆

(吉林市博物馆 吉林 132013)

吉林市地处东北腹地,位于长白山区向松辽平原过渡地带,环山亲水,颇具形胜。明朝女真乌拉部在这里建立为“乌拉国”的政权。明万历四十一年,吉林归属努尔哈赤统治,成为后金领地。百年的历史文化积淀形成吉林市物华天宝,人杰地灵的独特历史风貌。1994年吉林市被国务院批准列为国家级历史文化旅游名城,与甲级开放城市和全国32个特大城市之一。

一、城市发展需要文博事业兴旺推动历史繁荣

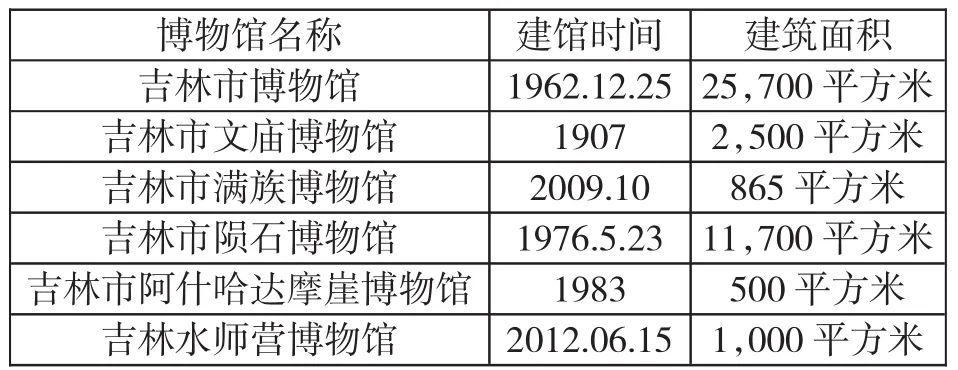

一个城市的发展不仅仅局限于经济指标的攀升,它更体现在深厚的城市文化。没有文化人城市是可怜的,没有历史人城市更是可悲的。在国家大力提倡发展文化事业的影响下,吉林市先后进行了三次吉林地区大范围的移动和不可移动文物的全面普查[1],搜集及整理了大量的具有时代特征的历史文物、地方性文物、民族性文物,为日后的城市历史文化的发展起到了积极的作用。目前吉林市拥有博物馆见表一:

表1 吉林市各类博物馆发展纪实

实践证明,历史文化的传承需要在良性的经济发展中进行。吉林市政府在取得了经济发展的同时,着眼未来,打造城市文化建设,先后恢复了代表吉林历史沿革的阿什哈达摩崖博物馆,兴建了具有地域特色的满族文化博物馆,以增强城市历史文化积淀,并从1999年开始陆续四次对陨石馆进行展览的整体改造工程,进行高科技的全面提升,以求人们在视觉、听觉、触觉等全方位感受世界之最——吉林陨石的风貌,采用声、光、电三维立体式科技体现陨石雨降落及脱离轨道到达地面溅起的烟云腾空而起所产生的真实效果。

同时,更多的外地观众可以通过吉林市的博物馆了解当地的风土人情,从明清造船工业的发展到东北老工业基地的建设,从茹毛饮血的旧石器时代到孔子博大而精深的儒家思想,从天外来客吉林陨石到物华天宝、从清朝“长白祭祖”的历史到满族的“萨满文化”,从明清时期的“船厂”到民国时的旧火车站,从牛子厚与京剧艺术的发祥地到皇族金意庵的书法艺术,从经历过大自然鬼斧神工造化的吉林浪木艺术到变废为宝的现代易拉罐艺术,这些文明代表着每一时期吉林市的发展壮大,见证了吉林市伟大的时代巨变。这不仅仅是城市的历史,更是一代一代吉林百姓的文化。

二、城市发展需要文物保护利用推究历史积淀

(一)遗址类文物

城市的发展日新月异,高楼大厦几乎每天都在拔地而起,面对着一座座历史的丰碑,文博人员最为忧虑的就是文物的保护与利用问题,现代化的建设怎样与历史的文明相生而不排斥。当然这些需要政府与文物部门的密切配合与协作。全国重点文物保护单位——吉林文庙、龙潭山山城、阿什哈达摩崖石刻、桦甸苏密城城址、西团山文化遗址、帽儿山古墓群和完颜希尹家族墓地等7处,占全省的1/4[2]。以上这些遗址都得到了政府相关部门的保护与利用。

阿什哈达摩崖是明代两摩崖文字碑,刻于断崖绝壁上,距水面高约10米,摩崖碑文证明吉林市是明朝造船运粮基地,对经营黑龙江流域和开发东北起了重要作用;因此吉林市在历史上又称“船厂”。2012年吉林市文化产业又推出了一个重点项目——吉林水师营博物馆,其展厅分为两层,馆内陈列由吉林水师营的兴起、吉林古城的兴建、康熙东巡检阅吉林水师营等六个部分;还通过实物、图片、景观复原、雕塑、视频等手段直观地展示了吉林水师营的兴衰历史[3]。

遗址类文物的有效保护,丰富了我市历史文化名城内涵,提升了城市的文化品位,扩大了我市在国内外的影响,取得了良好的社会效益和经济效益,充分发挥了城市历史文化的作用。

(二)馆藏文物

吉林市博物馆目前拥有上万件文物藏品,包括:陶器、石器、瓷器、铜器、书画、杂项等。自1995年后,吉林市博物馆先后组织人员多次到西团山、冒儿山及吉林周边地区进行考古挖掘工作,搜集并整理了本地区文物万余件,均为新石器时代吉林地区劳动人民生产生活的工具。冥器的大量发掘,有利于研究吉林地区历史文化提供了有利的证据。

(三)社会文物

俗话说“圣世收藏”,随着近几年文物市场的繁荣,老百姓对文物的收藏也引起了极大的兴趣,经常有老百姓带着各色物件到博物馆鉴定,有时博物馆会根据物件的历史价值或文化价值合理收购,以丰富馆藏,为博物馆提供了难能可贵的珍贵历史文物。可以说,博物馆的发展离不开社会的支持与帮助,社会文物的收纳也极大的丰富了博物馆的馆藏,为博物馆更好的服务于社会提供了强有力的支持。

(四)普查文物

近几年,吉林市博物馆多次组织人员开展文物普查工作,经过不间断的多次走访、下基层、上山下乡等形势的搜集、考察、挖掘、整理、建档,收集整理了定级珍贵文物近1000件,更加丰富了馆藏,为研究吉林市历史文化的发展提供了有效的科学依据,从而加深了吉林市历史文化名城的历史文化内涵。

三、城市发展需要文化传承记忆推进历史再现

历史是一种文化传承。当下的城市发展,处处能引起文化传承的记忆,那么这记忆就不单是怀旧,还有深浅不同、境况各异的人生感悟,无疑显得弥足珍贵。很显然,这不仅能使吉林市固有的文化习俗传承有序,而且也符合东北江城发展的战略规划。与这个城市一起,怀念过去的岁月,感受文化与民俗的传承,这就是历史传承记忆。

(一)非物质文化遗产——老字号

老字号的记忆保护是传承地方文化,保存城市记忆的最主要的一种表现形式,也是再现吉林市文化传承记忆最佳方式。吉林市现存的有代表性的老字号[4]见表二。

“非遗”的记忆传承就是如何延续过去文化的记忆。非物质文化遗产的保护,归根到底是对传承制度、传承环境和传承人的保护。如何保护文化生态环境,培育文化传承新生力量,正成为社会关注的热点。

表2 吉林市文化传承记忆历史纪实

吉林市文化局组织有关专家开展了全市第一批市级非物质文化遗产名录推荐项目的申报和评审工作,推荐名单向社会公示[5];2009年12月26日吉林市政府正式公布了第一批非物质文化遗产名录,共计10大类106项。这再现了吉林市城市建设和文化事业的发展。

(二)文化展览活动

吉林市博物馆每年不定期组织各类书画、瓷器、科普文化等展览活动。有效地采取引纳民间文物,展现吉林地区精品。如2012年6月22日“松江墨韵”吉林市首届书画名家精品展在吉林市博物馆举行。这次文化展览再现了吉林地区名人名家书画作品,如清代“吉林三杰”、“吉林四老”的作品,“清四大书法家”之一的铁保的作品。期间,举办了作品研讨、书画交易等活动,并出版了《“松江墨韵”吉林市首届书画名家精品集》。

四、结论

综上所述,城市发展离不开深厚的历史文化土壤,城市发展又带来了文物保护利用、文化传承记忆乃至博物馆事业的繁荣兴旺。探究这三者之间的关系是以城市发展底蕴去理解其历史文化积淀,以文化名城去引纳社会及招商引资,以强市富市这一载体去加快城市整体经济文化建设,因此其结论是一个城市的文明离不开历史,城市的历史文化也同样成就了城市的健康有序地和谐发展。

[1]韩洋,马健.吉林省第三次全国文物普查的几个相关问题[J].博物馆研究,2009(2).

[2]吉林经济信息快讯网 http://218.62.26.202:9993/ReaMarkArticle.aspx?PSubjectId=654&Id=21119.

[3]吉林水师营博物馆揭开神秘面纱[N].江城日报.2012.06.16.04.

[4]吉林市档案信息网 0:http://www.jlsdaj.gov.cn/meili07/show.asp?id=18014.

[5]关于公示吉林市第一批非物质文化遗产名录推荐项目名单的公告[N].江城日报.2008.08.07.04.