敦煌文献记载的刺绣及相关问题探讨

邝杨华,刘 辉

(1.东华大学 服装学院,上海 200051;2.中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190)

敦煌文献记载的刺绣及相关问题探讨

邝杨华1,刘 辉2

(1.东华大学 服装学院,上海 200051;2.中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190)

敦煌文献中有关刺绣的记载较少且简单,但具有较高的研究价值。现将敦煌文献记载的刺绣进行整理,在与敦煌出土刺绣实物进行比对的基础上,对刺绣的使用、图案及绣地等方面进行了分析,形成对古代敦煌刺绣图案、绣地和刺绣使用情况等方面的初步认识,为人们认识唐宋年间敦煌居民的社会生活,更全面地了解历史的真实面貌提供了丰富的史料。

刺绣;敦煌文献;绣地;考古

敦煌文献为人们认识唐宋年间敦煌居民的社会生活提供了丰富的史料。纺织品作为生活必需物资频见于敦煌文献,其中也不乏贵重织物——刺绣。虽然敦煌文献记载的刺绣数量并不可观,描述也相对简单,但整理看来,对其在敦煌居民社会生活中的使用也能略见一二。

1 敦煌文献记载的刺绣

敦煌文献中有关刺绣的记载并不多见,即便出现也大多只是在纺织品实物名称中添加一个“绣”字,如“绣像一片(P.3432)”“绣褥一条(S.1776)”“绣礼巾一条(S.4609)”“绣裙一腰(P.5588(2))”等。虽然也有对颜色的描述,如“大白绣伞(P.2613)”“青绣幢裙(P.2613)”“紫绣礼巾(S.4525(V))”“绣红求子(P.2706)”等,但所述颜色一般是刺绣织物的颜色而非刺绣本身。少数情况会有对刺绣纹样的描述,如“绣阿弥陀像(P.3432)”“青绣盘龙伞(S.1642)”“红绣毡一领,内有鹿四个(P.4908)”等,但也是寥寥无几。

总而言之,敦煌文献对刺绣的记载通常非常简单,基本没有关于刺绣的具体描述。除刺绣的记载外,文献还出现了刺绣使用的有关规定,如S.2575记载“……不许串绮綵之裳,锦绣覆盍身体”。现将敦煌文献记载的刺绣进行整理,如表1所示[1]。

表1 敦煌文献记载的刺绣Tab.1 Records of embroidery in Dunhuang documents

2 相关问题探讨

2.1 刺绣的使用

敦煌文献关于刺绣的记载虽然很有限,但从绣品的类型看,刺绣在敦煌居民社会生活中的使用还是非常广泛的。寺院使用的用具,大至绣像和伞盖,小至者舌和带子,应有尽有;居民使用的衣物、礼巾、帔子、衫子、裆、绣裙、袜和鞋,从上至下也一应俱全。

在表1的基础上,可按绣品的类型将敦煌文献中记载的刺绣再作统计,如表2所示。

表2 敦煌文献记载绣品的类型Tab.2 Embroidered type recorded in Dunhuang documents

从统计的情况看,当时敦煌使用的绣品不外乎两种:佛教用具和生活用品。佛教用具又以供养具伞盖、绣像、经巾和伞盖、佛帐、幢伞上的装饰小件带子、者舌等为多;生活用品则以绣毡、褥子和作为衣物使用的礼巾、帔子、绣裙为多。此外,敦煌文书还出现了刺绣好的匹料和暂未决定做何用途的绣片。

敦煌文献记载的大绣像、者舌、带、经巾和幡等在敦煌出土的刺绣中已可以找到实例[2]。现藏于大英博物馆的巨幅刺绣“灵鹫山释迦牟尼说法图”(MAS.1129)[2]214-215,长241.0 cm,宽159.5 cm,可能就是敦煌文献记载的“方圆五尺”(P.3432)、“长三箭、阔两箭”(P.3432)的绣像(唐代一尺约合30 cm多,一箭约合50 cm)。经巾可能是包裹经卷的织物,也可能是一种供养具[3]149,如S.2687记载:“敬造万色锦绣经巾一条,施入宕泉窟,永充共(供)养。” 现藏于大英博物馆的“百纳经巾”(MAS.856)[2]108-111或可作为敦煌发现的刺绣经巾实例。刺绣的“者舌”和“带”在敦煌也有发现,现藏于大英博物馆的一件“帷幔”(MAS.855)[2]46-51就装饰有刺绣的三角形小片“者舌”和条带状织物“带子”。敦煌发现的幡多用彩绘和银泥装饰,但也有刺绣幡头的实例,例如现藏于维多利亚阿尔伯特博物馆的“白色彩绣花卉纹幡头”(L.S.590)[2]75。除实物外,敦煌文献记载的刺绣在敦煌壁画中也有表现[4]。

2.2 刺绣的图案

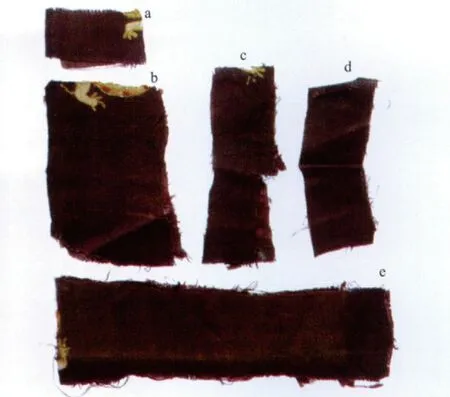

敦煌文献记载的刺绣极少会特别指出刺绣的图案,仅见几例:“青绣盘龙伞”(S.1774、S.1642 和P.3432)、“绣阿弥陀像”(P.3432)、“红绣毡一领,内有鹿四个”(P.4908和S.4215)。虽然刺绣的“盘龙伞”“鹿纹毡”实物在敦煌尚未发现,但刺绣的鹿纹和龙纹还是有发现的。现藏于大英博物馆的绣片MAS.912下方残存一鹿的头部,上可见美丽的鹿角(图1)[2]219;现藏于大英博物馆的绣片1919.0101.052上还可见一只几乎完整的奔鹿(图2)[2]220;现藏于维多利亚阿尔伯特博物馆一组刺绣残片L.S.528上可见部分龙爪和红白相间的龙身(图3)[2]227。

图1 绣片MAS.912上残存的鹿头Fig.1 A deer head remained on the embroidered piece of MAS.912

图2 绣片1919.0101.052上残存的奔鹿Fig.2 A running deer remained on the embroidered piece of 1919.0101.052

图3 绣片L.S.528上残存的龙纹Fig.3 Dragon pattern remained on the embroidered piece of L.S.528

2.3 刺绣的绣地

从敦煌文献的记载来看,人们对纺织品的类别比较重视,所以在记录刺绣的时候常常也会指明刺绣的绣地。记载显示,当时敦煌常使用毡(“白绣毡”P.3598、P.4908,“红绣毡”P.4908、S.4215,“绯绣毡”P.3638),罗(“绯罗绣带”P.2613,“绯绣罗褥”S.1947(1V),“绯绣罗额”P.3432)和绫(“绯绫绣褥”P.2613,“白绫头肃(绣)袜”P.2837(V))为绣地。此外也有在毛皮(“绣红求子”P.2706)、绢(“绣花色绢里”P.3432)和锦(“绣锦”S.4609)上刺绣者(然而,锦上刺绣在敦煌未见实物,所以“绣锦”也有可能是笔误或是另有所指)。另有一处还提到了棉织物末禄绁(“末禄绁绣伞”P.3432)。从敦煌出土的刺绣来看,绢地的使用其实也很普遍,但在文献中鲜有记载。有时也会指明刺绣的衬里,如:“小袟故方绣褥子一,白毡儭”S.1947(1V)、“大白绣伞一,白布里”P.2613、“青绣盘龙伞一副白绵绫里”S.1774、“青绣盘龙伞一副,并骨,兼(缣)帛绵绫里”S.1642。

敦煌文献记载的绣品的名称中常有关于颜色的描述,例如“大白绣伞”P.2613、“绯绫绣褥”P.2613、“青绣幢裙”P.2613、“紫绣礼巾”S.4525(V)和“绣红求子”P.2706等,但从敦煌出土的实物来看,绣线通常采用多种颜色,基本没有只使用一种颜色的情况,所以文献中描述的颜色应是刺绣绣地的颜色而非刺绣本身。从文献的记载看,当时敦煌刺绣绣地最受欢迎的颜色是紫色(“紫绣帔子”P.2680(2)、P.4957(10.5)、P.3250,“紫绣礼巾”S.4525、S.4525(V),“紫绣裙”S.4609,“紫绣裆”S.4609),多为衣物选用;其次是白色(“白绣罗带”P.2613、“白绣罗额”P.3432、“白绣一方子”S.6050、“大白绣伞”P.2613、“白绣袜”P.2583、“白绣毡”P.3598),绯色(“绯罗绣带”P.2613、“绯绣罗额”P.3432、“绯绣罗褥”S.1947(1V)、“绯绫绣褥”P.2613、“绯绣衫子”S.6050、“绯绣毡”P.3638),青色(“青绣盘龙伞”S.1774、“青绣幢裙”P.2613),以及红色(“绣红求子”P.2706、“红绣毡”P.4908)。这一情况和敦煌出土的刺绣基本吻合,从实物来看,青色应该是深蓝色[2,5]。绯色和红色则应该是同一色系,因深浅不同而区分。P.3490和P.4957:10.5还分别提到了“淡绣领巾”和“淡绣帔子”,这里的“淡色”应该不是确指某一种颜色,而仅表示是一种浅色[6]。

3 结 语

刺绣是一种相对贵重的纺织品,在敦煌文献的记载中也不多见,但从仅有的记载还是可以看出刺绣在古代敦煌居民的社会生活中的使用非常广泛。从大大小小的佛教用具伞盖、绣像、经巾、带子、者舌到绣毡、褥子一类的生活用品和作为衣物使用的礼巾、帔子、裙子、衫子、鞋子、袜子等,可谓应有尽有,一应俱全。此外还有刺绣好的匹料和暂未决定做何用途的绣片。其中“大绣像”“者舌”“带”“经巾”和“幡”等佛教用具在敦煌出土的刺绣中已看到实例,而关于刺绣图案的记载仅见“盘龙伞”“鹿纹毡”等几例,虽然尚未发现确切的实物,但在敦煌出土的刺绣上已可见鹿纹和龙纹。敦煌文献记载常会指明刺绣的绣地,据文献看来,当时常做绣地的织物是毡、罗和绫,此外也有在毛皮、绢和锦上刺绣者,另有一处还提到了棉织物末禄绁。有时也会指明刺绣的衬里。从颜色看,当时敦煌刺绣绣地最受欢迎的是紫色,多为衣物选用,其次是白色、绯色、青色和红色,这一情况和敦煌出土的刺绣基本吻合。由此可见,在文献基础上与出土实物的比对往往能使人们的认识从抽象走向具体,从而更全面地了解历史的真实面貌。

[1] 唐耕耦,陆宏基.敦煌社会经济文献真迹释录[M].北京:全国图书馆文献微缩复制中心,1990.

[2] 赵丰.敦煌丝绸艺术全集:英藏卷[M].上海:东华大学出版社,2007.

[3] 赵丰,王乐.敦煌丝绸与丝绸之路[M].北京:中华书局,2009.

[4] 高阳.敦煌壁画中反映出的中国古代室内装饰织物[J].丝绸,2010(9):46-51.

[5] 赵丰.敦煌丝绸艺术全集:法藏卷[M].上海:东华大学出版社,2010.

[6] 杜朝晖.敦煌文献名物研究[D].杭州:浙江大学,2006.

Preliminary study of the embroidery recorded in Dunhuang documents

KUANG Yang-hua1, LIU Hui2

(1.School of Fashion & Art Design, Donghua University, Shanghai 200051, China; 2.The Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

Embroidery is rare to find in Dunhuang documents. However, the limited records also provide valuable information about people’s social life in ancient Dunhuang. Based on the records collection of the embroidery in Dunhuang documents, by a comparative study of documentary records and archeological examples, some opinions of the pattern, ground textiles and use of embroidery in ancient Dunhuang were put forwarded in this study. This study also provided abundant historical data for people to understand the social life of Dunhuang in Song Dynasty.

Embroidery; Dunhuang documents; Embroidery cloth; Archaeology

S871

B

1001-7003(2012)04-0057-04

2011-12-12;

2012-02-29

邝杨华(1980― ),女,博士研究生,研究方向为服装染织史。