某锚索抗滑桩板墙工程补强措施及负效应初探

和曙泉,徐国民

(西南有色昆明勘测设计〈院〉股份有限公司,云南昆明 650051)

某锚索抗滑桩板墙工程补强措施及负效应初探

和曙泉,徐国民

(西南有色昆明勘测设计〈院〉股份有限公司,云南昆明 650051)

介绍了高填方边坡治理工程补强措施,针对补强措施的负效应问题进行了力学分析,从岩土及工程力学角度探讨了负效应产生的原因,并就构件安全性及负效应的控制问题提出了个人见解。

锚索;抗滑桩板墙;应力;弯矩;桩身配筋;负效应

在岩土治理工程中,由于设计、施工或地质原因,有时可能会出现一些事先预想不到的情况,其结果可能使治理工程结构物出现异常,如支挡结构变形过大、构造物开裂甚至损伤等。此时需要工程参与者尤其是工程技术人员尽快查明原因,找出对策,及时调整设计或进行设计变更,以遏制不利情况继续发展。笔者在主持某重要工程过程中,亲历了这种情况,在此作简要总结介绍,供同行参考。

1 工程概况

某工程建设于高差达140余米的斜坡场地上,场地平整平分为5个挖、填方主平台进行工程建设。其中,进场道路由斜坡填方后形成,路面标高1718~1742 m,填土高度13~35 m。由于用地限制,最终将形成下边坡直立段高度为8~19 m、最大高度达35 m的填方高边坡。

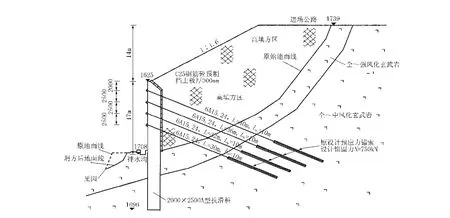

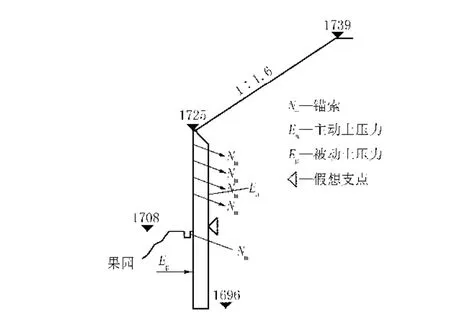

填方边坡治理采用锚索抗滑桩板墙(如图1)。2007年3月底开工,同年7月因故停工,2008年6月6日复工。由于工期要求紧,边坡工程施工必须在雨季进行。锚索抗滑桩板墙后为高填方区,由于填方速度过快,加之工程所在区域内可就近采用的标准填料缺乏,高填方所用填料为挖方区中的较大石灰岩块石、红粘土及其土夹石、玄武岩风化土及其土夹石,填料均匀性、含水量以及填筑分层厚度及压实度都难以按设计要求进行控制。同时,由于追求工期,造成填方进度快于桩上锚索进度,锚索尚未完全施工完成,填土高度就达到了抗滑桩桩顶以上。上述不利因素导致了填土形成的实际土压力远大于原设计土压力,施工填土到桩顶后,在墙背土压力作用下,桩体向外侧位移变形,桩顶最大位移达到了150 mm以上,同时,下部的桩间挡土板上也出现了细微的纵向裂纹。

图1 锚索抗滑桩板墙剖面图(原设计)

2 补强措施

2.1 思路

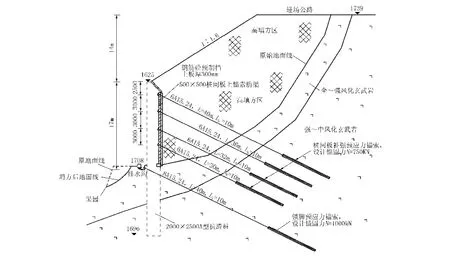

为遏制变形加剧,保证填土高边坡整体安全稳定,保证支护结构构造物不被破坏,针对上述情况召开了专题会议,讨论对策措施。围绕以减小施加到抗滑桩上的填土压力为主要目的,采取了在桩间挡土板上实施锚索肋梁的补强措施(如图2、图3)。目的之一是让桩间挡土板分担作用于桩上土压力,目的之二是同时增强挡土板抵抗变形的能力。

图2 桩间板上补强锚索剖面图(变更设计)

图3 桩间板上补强锚索设计立面图(局部)

2.2 实施

方案确定以后,即按照变更设计进行了补强措施的实施。为了克服群锚效应并获得较大锚固力,增加了锚固段的入岩深度;根据桩后填土较疏松的情况,锚索注浆时采取尽量多注和二次注浆的办法,以达到固结孔周范围填土提高填土强度的目的;锚索自上而下逐排施工,部分地段地下水较丰富,风动成孔难度大,在成孔工艺和注浆方面进行了改进,采用了二次注浆。补强锚索设计锚固力为750 kN。

另外,受征地范围限制,距抗滑桩脚外不远(较近者只有3~4 m)有一高5 m左右的土质陡坡,为防止被动区边坡变形带来的不利影响,在被动区较薄弱段的桩脚设置了一排锚索横梁锁脚,锚索设计锚固力1000 kN。

2.3 负效应问题

补强锚索张拉以后,在抗滑桩的外侧面离地面1~2 m的范围出现了1~2条细微的平向裂纹,裂纹一般比发丝稍粗,最宽者也不足0.3 mm。补强加固措施引起桩体产生反向受力裂纹,这种异常现象是始料未及的,这就是所谓的采取补强措施后引起的负效应问题。

3 原因分析

3.1 应力核算

3.1.1 补强加固前的应力核算

以填方坡总高度41 m、抗滑桩出露高度17 m段为例。

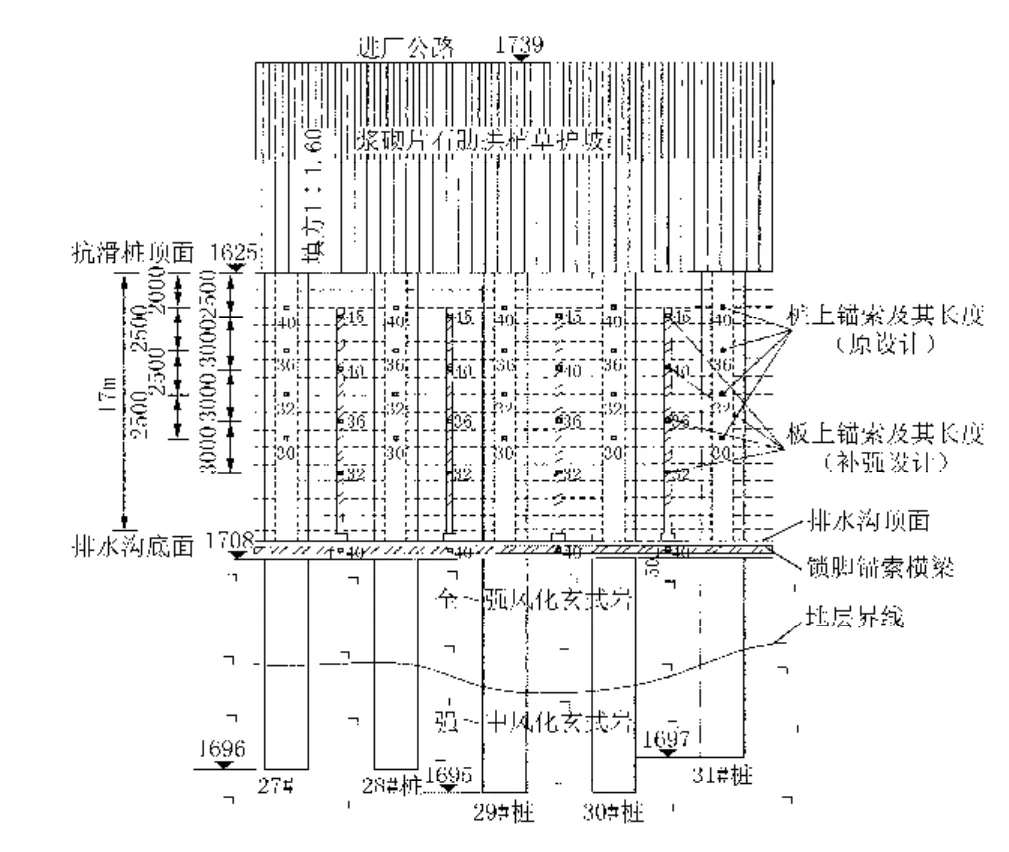

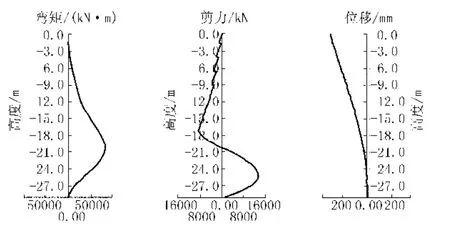

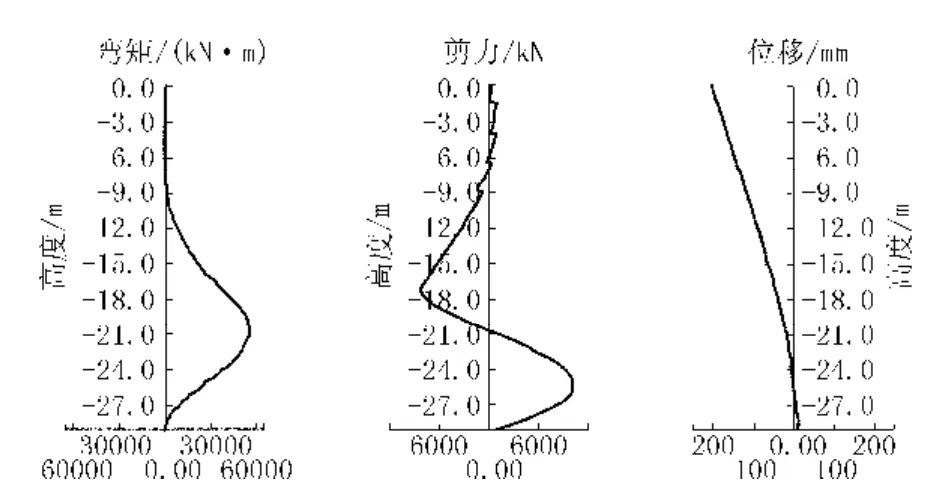

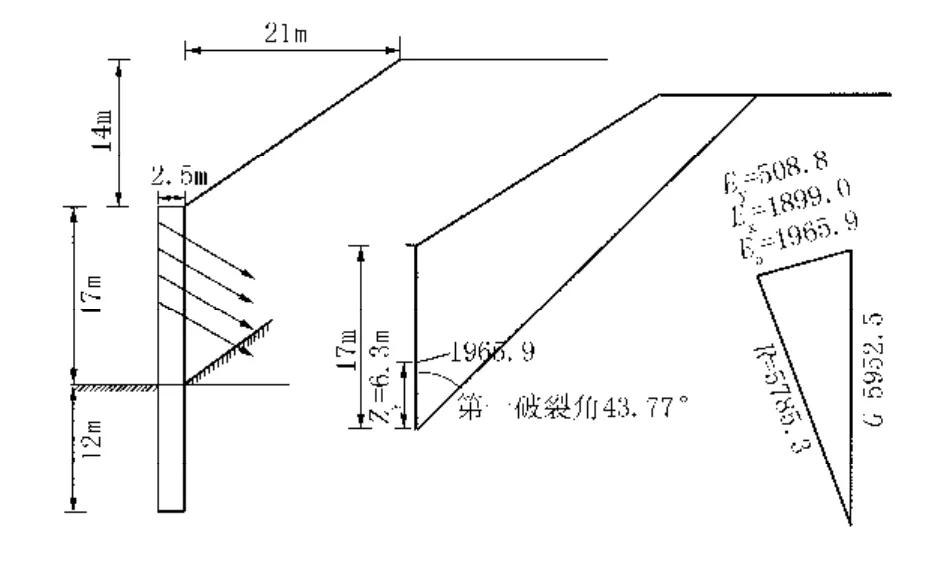

(1)按较松散填土的滑坡推力核算,桩后剩余下滑力为1997 kN/m,背侧最大弯矩78032 kN·m,深度位于距桩顶20 m处,最大剪力13422 kN,距桩顶25 m,自上而下4道锚索所需提供的水平拉力分别为864、879、872、844 kN,桩身配筋之面侧纵筋需满足最小配筋率要求,为10000 mm2,背侧纵筋最大配筋面积为141234 mm2(相当于17632),配筋率达2.82%,出现抗弯拉筋超筋情况,且理论计算桩顶最大位移可达299 mm之多,如图4、图5所示。

图4 加固前滑坡推力作用情况下桩身内力计算结果

图5 加固前库仑土压力(一般情况)作用情况下桩身内力计算结果

(2)按库仑土压力核算,Ea=1966 kN/m,Ex=1899 kN/m,Ey=509 kN/m,作用点高度Zy=6.3 m,第一破裂角为43.77°。背侧最大弯矩55246 kN·m,深度位于距桩顶20.5 m处,面侧最大弯矩1401 kN·m,距桩顶5.5 m,最大剪力9966 kN,距桩顶25.5 m,自上而下4道锚索所需提供的水平拉力分别为 737、751、751、737 kN,桩身配筋之面侧纵筋最大配筋面积为10725 mm2(相当于1432),背侧纵筋最大配筋面积为87693 mm2(相当于10932),桩顶最大位移可达205 mm,如图6所示。

图6 加固前计算模型及库仑土压力力系

核算结果显示,锚索锚固力、桩身配筋以及桩顶位移都大于原设计,满足不了设计要求。

3.1.2 补强加固后的应力核算

(1)补强加固措施:在桩间挡土板上补加预应力锚索肋梁,使之与挡土板协同工作成为主动承力结构,分担作用于锚索抗滑桩上的土压力。设计锚索轴向拉力为750 kN,共设5道。

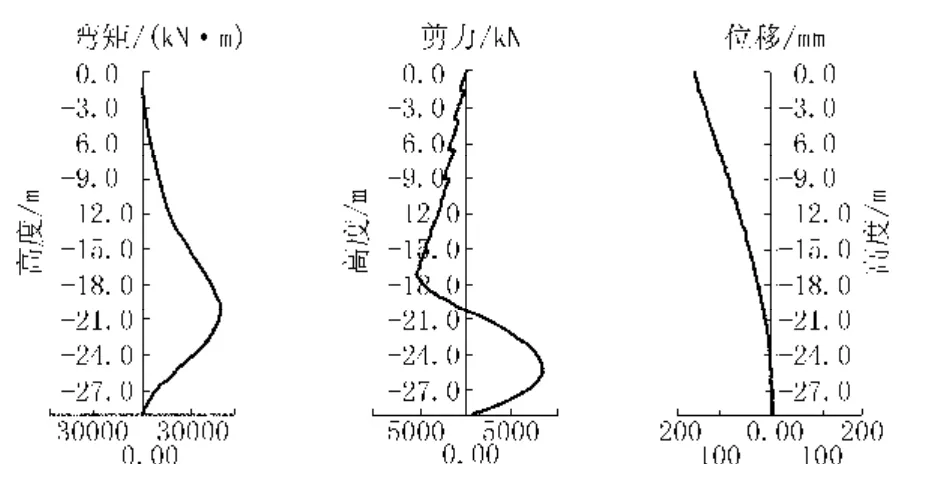

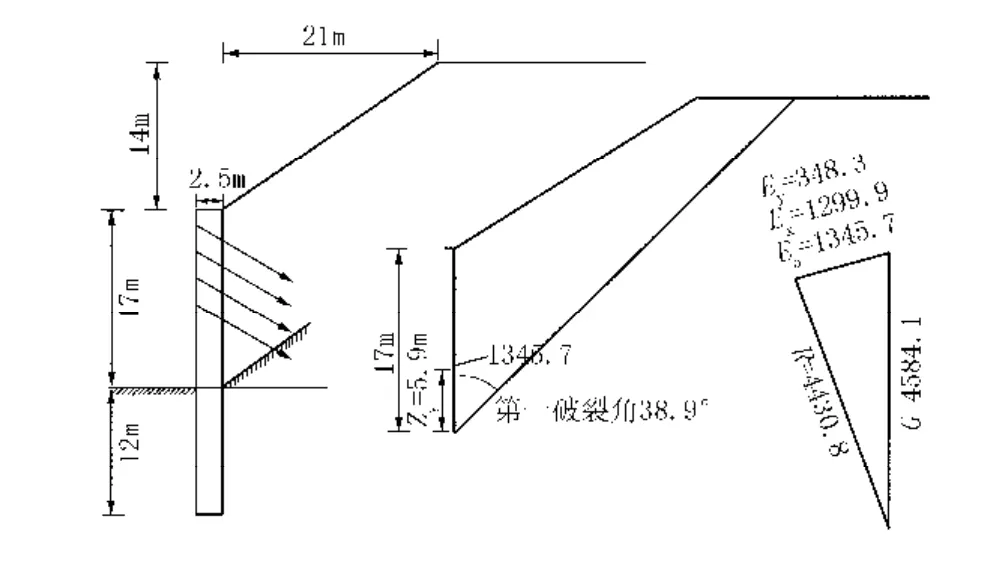

(2)设定补强锚索与原设计锚索抗滑桩共同分担土压力,补强后,按滑坡推力核算,作用于抗滑桩上的桩后剩余下滑力为1347 kN/m,背侧最大弯矩46501 kN·m,距桩顶20 m,最大剪力8046 kN,距桩顶25 m,自上而下4道锚索所需提供的水平拉力分别为 700、706、702、686 kN,桩身配筋之面侧纵筋需满足最小配筋率要求,为10000 mm2,背侧纵筋最大配筋面积为70921 mm2(相当于8832),理论最大桩顶位移可达178 mm,如图7、图8所示。

图7 加固前滑坡推力作用情况下桩身内力计算结果

图8 加固前库仑土压力(一般情况)作用情况下桩身内力计算结果

(3)按相当库仑土压力水平核算(相当于墙背填土内摩擦角34°),Ea=1346 kN/m,Ex=1300 kN/m,Ey=348 kN/m,作用点高度Zy=5.9 m,第一破裂角为38.94°。背侧最大弯矩29914 kN·m,距桩顶21 m,面侧最大弯矩2459 kN·m,距桩顶8 m,最大剪力5555 kN,距桩顶25.5 m,自上而下4道锚索所需提供的水平拉力分别为603、612、613、608(相当于轴向拉力750 kN左右),桩身配筋之面侧纵筋最大配筋面积为10725 mm2,背侧纵筋最大配筋面积为42291 mm2(相当于5332),桩顶最大位移为109 mm,如图9所示。

图9 加固后计算模型及库仑土压力力系图

采取补强措施后,主要指标核算结果与原设计水平接近。

3.2 应力分析

从前述核算结果看,实际填土产生的应力水平远远高于原设计,所以桩后填土高度达到桩顶后,桩顶即产生了较大位移。补强锚索施工后,锚索抗滑桩恢复到正常工作应力水平。严格地讲,由于填土尚未达到设计填筑高度,而补强锚索已张拉到设计值,所以,作用于抗滑桩上的土压力实际上比按填土终了状态计算的土压力要小,也就是说锚索的拉力要大大高于此阶段填土的主动土压力。因此,非但抗滑桩的位移停止,而且为其向填土侧位移创造了可能性,即抗滑桩可能产生所谓的“后仰”。

3.3 抗滑桩外侧微裂纹产生原因分析

3.3.1 桩身配筋

我们知道,抗滑桩是一个受弯构件,当钢筋的配筋率等于一定值的时候,受弯构件的破坏介于塑性破坏和脆性破坏之间,呈现出界限破坏。钢筋砼梁的配筋状况有3种:一种是适筋梁,超过设计年限可能会破坏,这是最好的;另一种是超筋梁,钢筋配置量过大,导致中性轴过高,混凝土承受压力过大,混凝土先破坏,超筋破坏是在钢筋受拉屈服前,混凝土先被压碎,属于脆性破坏;再就是少筋梁,钢筋配置过小,钢筋承受不了拉力,钢筋先破坏,危险。所以设计中规定了钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最大配筋率(2.5%)和最小配筋率(0.2%)。最小配筋率确定的理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,当配筋率很小,受拉区开裂后,应力趋近于屈服强度,控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,是保证梁不会在混凝土受拉区刚开裂时钢筋就屈服甚至被拉断。少筋破坏也是脆性破坏,设计时应当避免。

按原设计,本工程抗滑桩面侧配筋只需满足纵向受力钢筋的最小配筋率即可,计算值为10000 mm2(相当于1332)。补强后,核算所得的配筋面积有所增加,为10725 mm2(相当于1432)。原设计面侧配筋为1032,未满足最小配筋率要求,补强后,面侧配筋更显不足。

3.3.2 桩身受力状况的改变

未补强加固前,桩上锚索按原设计施工完成并张拉锁定,由于桩后土压力大于桩锚体系的抵抗力,抗滑桩产生向外倾斜变形,其应力水平应是处在高于原设计的状态,桩背侧弯矩很大,锚索也处于超张拉状态。补强锚索实施后,土压力的分配重新调整,为桩和桩间板共同承担,这就意味着作用于桩上的土压力减小,桩上锚索渐趋正常张拉状态,且此时的拉力水平要比主动土压力高,抗滑桩面侧弯矩(反弯矩)有所增加,抗滑桩外侧配筋需求也就随之增加。

3.3.3 下部填土的支点作用

为处理坡角松软土及实施桩后反滤层,加之初期填土的无序性,下部回填了大量的灰岩块石和片石,再加上锚索注浆时有一定的胶结作用,便形成了难以压缩的硬层,在嵌固段和锚索之间形成刚性支点,当锚索拉力使抗滑桩向填土方向移动时,支点段受弯明显,在这种情形下,更易产生拉张裂纹(如图10所示)。

综上所述,抗滑桩微裂纹的产生是实施补强措施后应力重新调整的结果,主要原因之一是抗滑桩面侧配筋不足。

图10 抗滑桩构件受力示意

4 补强效果及抗滑桩使用功能的基本判断

4.1 补强效果的分析

采用锚索补强后,经监测,抗滑桩停止变形并有反向位移的趋势。从桩外侧出现的裂纹也印证了作用于桩上的土压力明显减小,施加于桩间挡土板上的锚索很好地起到了分担土压力的预期作用,确保了高填方边坡的稳定,达到了预期补强加固效果。

4.2 抗滑桩使用功能的判断

抗滑桩的反向裂纹产生于补强锚索施工张拉期间,也就是在填土压力重新分配而达到新的平衡的过程中。经观察,张拉结束后,裂纹没有继续发展。就裂纹本身而言,其非常细微,且开裂深度很浅(10~20 mm),对2 m×2.5 m截面的抗滑桩而言,不至于引起抗滑桩结构性损伤(包括钢筋损伤),因此,抗滑桩使用功能不受根本性影响。但裂纹可能会影响面层钢筋的防锈蚀功能,需适当采取防止雨水沿裂纹产生渗透的措施。

5 结语

通过本项目的实施,总结经验教训主要有如下几方面。

(1)支挡结构后侧填土是确保填方边坡安全稳定的重要环节,而工程实施中,由于追求工期和认识上的不足,其实施质量往往容易被忽视,要么是填土速度快于支挡结构物施工速度,要么是填料选择随意,要么是分层填筑及压实达不到要求,结果留下安全隐患。注重施工细节,合理安排施工工序,严格控制填土质量,使之达到设计要求,方能保证治理工程达到预期的安全目的。

(2)出现问题需认真分析,找准原因,以便合理采取对策措施。本工程以调整土压力分布为解决问题的突破口,合理利用桩间挡土板,通过补加锚索使其由传力结构变为主动承力结构,分担作用于抗滑桩上的土压力,有效地解决了抗滑桩承担的土压力过大的问题。

(3)构件的配筋应根据力学计算而定,不超筋,更不能少筋。

(4)一个合理的补强措施,应充分预见实施中可能出现的各种情况,支挡结构物的力学分析计算很重要,否则,很可能会出现顾此失彼甚至矫枉过正的问题。例如本工程补强加固实施中出现的负效应就是事先没有预料到的,如果之前加以分析,就可以从补强锚索的分布或锚索锁定力的循序渐进等方面进行控制,使抗滑桩的应力分配更加合理,从而避免负效应的发生。

(5)补强加固是在填土尚未达到设计标高的情况下一次完成的,由于此时的土压力小于填土终了状态的土压力,为桩向填土侧移动创造了可能,抗滑桩面侧弯矩可能会更大。因此,合理控制补强进程也是很有必要的。

[1] GBJ 10-89,混凝土结构设计规范[S].

[2] GB 50330-2002,建筑边坡工程技术规范[S].

[3] 刘国彬,王卫东.基坑工程手册(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[4] 林宗元.岩土工程治理手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

注:本文还参考了《富民水泥厂边坡治理施工图设计》(徐国民、李四全等,西南有色昆明勘测设计〈院〉股份有限公司)和《富民水泥厂进场公路下边坡锚索抗菌素滑桩补强变更设计》(徐国民、王明龙等,西南有色昆明勘测设计〈院〉股份有限公司)。

Discussion of Reinforcement Meassures for Anti-sliding Anchor Pile-plank Wall and Negative Effects

/HE Shuquan,XU Guo-min(Southwest Non-ferrous Kunming Investigation and Design〈Institute〉Co.,Ltd.,Kunming Yunnan 650051,China)

The paper introduced reinforcement measures for high fill slope control project.According to the negative effects of reinforcement measures,mechanical analysis was made;the causes of negative effects were discussed in geotechnical and engineering mechanics,the personal views on components safety and negative effects control were put forward.

anchor;anti-sliding pile-plank wall;stress;bending moment;reinforcement for piles;negative effect

TU757

A

1672-7428(2012)09-0075-05

2012-03-19

和曙泉(1969-),男(纳西族),云南丽江人,西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司高级工程师、注册一级建造师,地质学专业,从事岩土工程勘察、设计、施工技术与管理工作,云南省昆明市东风东路东风巷29号,hsqcmh@163.com。