论“共谋”翻译主体的三位一体*

李天刚,陈玉堂

(电子科技大学中山学院,广东中山 528400;西南民族大学外国语学院,四川成都 610041)

论“共谋”翻译主体的三位一体*

李天刚,陈玉堂

(电子科技大学中山学院,广东中山 528400;西南民族大学外国语学院,四川成都 610041)

安德勒·列费维尔和苏珊·巴斯奈特将翻译纳入文化构建的大视野下研究,他们认为在翻译中译者与原作者及译入语读者之间存在共谋。共谋的翻译主体包含译者中心主体和作者及读者两个边缘主体,三者谋而契合,三位一体。且中心主体和边缘主体就客体诸因素谋求翻译的最佳契合点并主导翻译。

共谋;翻译主体;三位一体;翻译客体

一 共谋概念的厘定

比利时学者列费维尔(André Lefevere)和英国学者巴斯奈特(Susan Bassanett)在《文化构建——文学翻译论集》中引入共谋(collusion) 这一概念[1](P26-39)。他们认为,在文学翻译中译者与原作者及译语读者之间存在共谋,共谋与翻译相伴﹑相随﹑相一致。但是他们在共谋的主体、客体等方面的研究存在缺失,然而这些命题又值得进一步探究。笔者认为“共谋”是一种积极的翻译策略,即在文学翻译中译者是中心主体,与原作者和译文读者两个边缘主体就原作与译作、原语言与译入语言、原语文化与译入语文化等客体要素谋求翻译的最佳契合点以实现译本的物化与优化[2](P348)。

二 共谋主体的三位一体

刘宓庆在论及翻译主体时明确其三个重要特征:一是主导性,即人这个主体总是以自己的意识﹑意向﹑目的为前提或主导行事。二是主观性,即主体以自己的意志﹑意向﹑目的为轴心。三是主体能动性,它是主体的价值源泉[3](P52-53)。可见,翻译主体应是具有主导性、主观性和能动性的人。

在传统译论中,译者普遍被定位为“仆人”。法国18世纪译论大师夏尔·巴特(Charles Battenx)明确断论原作者可以凭借其天资和所掌握的第一手写作素材,在写作过程中任其想象和遣词造句,随意接受或摒弃其写作素材以吻合其写作思想及意图。而译者却必须处处跟随原作者,宛若其“仆人”,如影相随,只好忠实地反映原作者的思想和风格[4](P100)。“一主一仆论”实质上是使译者不能自作主张,只能被动地、忠实地、无条件地服从作者和原作。

现代译论中“译者隐身说”则强调译者要在翻译中不掺入自己的主观色彩,不表现自己的个性,要一切以原文为依归,惟作者是从[4](P321)。这无疑是企图扼杀译者的主体能动性,其实质与“译者仆人说”同出一辙。

美国学者道格拉斯·鲁宾逊(Douglas Robinson)在其重要译学著作《轮到了译者》(The Translator’s Turn,1991)明确肯定翻译应当以译者为中心。因为译者在原作者与译入语读者的对话链上发挥着举足轻重的中心作用。作为原作者和译入语读者之间双向对话的中心,译者运用自己更富创造性的理解和对原作直觉体验的最佳发挥,融合自己的情感的、动机的、态度的、社会关系的经历来构建目标文本,从作者向目标读者倾斜,并从各个方面去影响目标读者。从根本上看,鲁宾逊强调人作为决定因素的译者中心论和强调文化环境的文化学派翻译理论并无本质的冲突[4](P247-248)。

杨武能先生是国内较早关注译者定位问题的学者。关于翻译的主体,他不赞同人们简单地将文学翻译的模式归纳为:原作→译者→译本。他认为文学翻译特性的图形应该是:作家—原著—翻译家—译本—读者。文学翻译的主体应该是人,也即作家﹑翻译家和读者。原著和读本只是充当思想和感情交流的工具或载体,他们为三个翻译主体所客观创造。而在这整个的创作性的翻译活动中,翻译家处在中心和枢纽地位,发挥着最积极的作用,体现在:对于前面的原著及作者来说,他是读者;对于后面的译本和读者来说,他又成了作者。译者居于主导地位,他创造译本和实现原著的价值。当然,译本的读者也不是消极被动,他们实际上也参与了译本的意义构建和原著价值的创造,同样具有重要的地位。因此作家﹑翻译家和读者的关系是相互的[5](P347-348)。

杨武能先生明确了文学翻译的主体是人(即作家、翻译家和作者),显然他丰富了翻译主体论的内涵,同时扩大了其外延,使得翻译主体研究的视域拓宽了。

许钧教授则把译者视为狭义的翻译主体,把作者、译者与读者当作广义的翻译主体,肯定译者处于翻译活动的最中心位置,译者主体也起着最积极的作用。

显然,杨武能和许钧的翻译主体都包括了作者、译者和读者,都承认译者的中心和枢纽地位。但笔者认为杨武能将作者和译者并列置于主导地位是欠妥的,而许钧的广义主体和狭义主体的划分缺乏共时性。依据主体的属性和特征,翻译主体应是具有思想、意志、主导性、主观性和能动性的人,因此共谋的主体涵盖译者这个中心主体和作者及译入语读者两个边缘主体,三者具有共时性和一体性,即“共谋主体三位一体”。且译者是中心主体,他是共谋主体的主导,处在中心和枢纽地位,发挥着最为积极的作用。同时译者也是原作与译作﹑原语与译入语﹑原语文化与译入语文化的调解人[2](P348)。

在翻译过程中,译者的最主要任务是要解决文字和文化两个层面所存在的难题。作为原作读者的译者,一方面运用原语语言知识理解原文的词语含义、句法结构,分析篇章布局和逻辑关系,以原文本为媒介和原作者展开对话,以苦苦求索原文作者的“本意”。译者与作者的对话实质上是单向的,是译者“在场”(presence)和原文作者的“不在场”(absence)的一场对话,因为译者绝少有机会与原作者直接对话的,同时译者对原作者“本意”的求索的结果正确与否也无法得到原文作者的亲自鉴定和认可的[6](P74-75)。译者只能凭借其主体的“在场”和“文辞”,体现强烈自我意识[3](P57-58),即译者在理解原作的语言和精神的基础上实现两种语言的转换,用本族语进行富有创造性的表达。另一方面,译者在努力走进原文本和谋求领悟作者本意的过程中,必然会遭遇原文某些陌生的文化语境,译者则不可避免地把自己所熟悉的译入语文化语境中的知识和信仰带入其中[7](P77),将自己的思想、感情、生活体验融入对原作者和原文本的理解并试图在那里找到适合的印证。译者通过两种文化对比,对两种语言和文化进行取舍,谋求两种文化的相近或相等[8],以确保忠于原作;同时确保译作能为译入语读者所接受,为译入语文化所接纳和交融。要实现这样的翻译目的,译者就必须发挥其能动性和创造性,谋求原作者和译入语读者、原作与译作﹑原语与译入语﹑原语文化与译入语文化之间最佳切合点和表达形式。

原作者是共谋的边缘主体之一,他寓于原文本之中,通过原文本的形式影响和迫使译者走进原文和原语世界[2](P348)。

原文本是具有特殊艺术特色和语言风格的文字记录是一个复杂的语言系统,它具有独特的词法、语序、遣词造句的语言形式,同时还具有原语所属的民族和文化特征,它期待读者慧眼慧心的解码。作为特殊读者的译者只能积极适应和解读原文本,客观地分析文本的表层句法结构,解析出对应的深层句义结构和语用结构,选择翻译策略,明确翻译目的,忠实地保持原作的语体风格与原作者个人的语言风格及其所在的民族风格、时代风格,创造性地进行翻译。原文本还是作者知、情、志的心迹的潜流,译者应具有艺术鉴赏力和审美情趣,以捕捉和阐释文本深层文学意义[9],将原作者的心志情趣在译文中传出,以满足目标读者的审美要求。因此原文本对译者在翻译过程中的翻译文本的选择、翻译策略的实施、翻译目的的实现等方面会产生很大的影响[10]。

译入语读者对译文意义生成的积极作用使其成为翻译共谋中另一个边缘主体。读者的主体作用体现在意向读者的身份构建、读者的期待视野、审美期待以及对译本意义构建和反馈上[2](P348)。

译者的任务就是引导译入语读者接受异域文化,翻译的目的就是希望译入语读者在阅读译文时理解与构建译文意义,进而转化为对译入语文化的积极构建。因此译者的头脑中应显现其意向读者的年龄层次、教育程度、可能的阅历、审美情趣和对译文的可能接受度等形象,以走进其意向读者,创造出接近原作对原文读者所产生的类似作用和效果。

接受美学认为文学作品只有通过读者的阅读实践才具有意义。“一部作品要靠读者来最后完成,作者总是有读者对象,而作品的效果,要完全看读者的反应。”[11](P21)译文读者充分发挥其主观能动性对译文进行解读、理解、意义构建和文化构建。一定程度上看,读者的阅读活动是翻译活动的最后环节,也是翻译目的最终能否实现的关键。译者将其文化创造性物化在文本中,译者期待着读者去解读、领悟、共鸣隐含于译本中的文化意图,而读者的文化创造性则体现在对译本的解读和实际的文化行动中。译作的这种在译入语中的实际文化意义和效应是取决于译者对读者的把握程度和读者对译本的认同程度[12]。因此译文读者可能以意向读者的身份影响译者的翻译选择、翻译方法、翻译策略等,强化译者的读者意识,迫使译者考虑到甚至走向读者。

可见,在共谋的主体中,中心主体和两个边缘主体是相互作用,互为影响,形成一个立体的交互式的三位一体的翻译主体系统。

三 结语

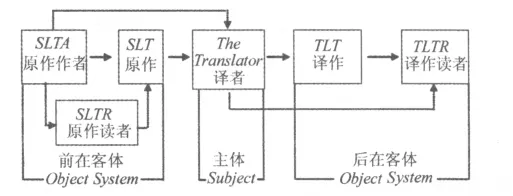

长期以来,译界争论的焦点落在翻译主体上,对翻译客体的专门论述并不多见。作为翻译哲学矛盾范畴的另一面,在论及翻译主体时应当涉猎翻译客体。刘宓庆是对翻译的客体作出明确而详细界定的学者之一。他绘出如下“客体的实在结构模式”[3](P495):

显然他的翻译客体是由原作作者、原作、译者、译作和译作读者组成,并将客体分成两个独立的系统。通常情况下,客体具有自身规定性和外在实在性,而原作作者和译作读者是具有主观性、主体能动性及主导性的人或意念中的人,将其划入客体的范畴之内是欠妥当的。屠国元、朱献珑认为原作者、译者、读者、接受环境(包括原语和译语的语言文化规范)等因素之间相互指涉、相互制约从而促成翻译活动的整体性[12]。谢天振认为“通常以为创造性叛逆的主体仅仅是译者,其实不然。除译者外,读者和接受环境等同样是创造性叛逆的主体。”[13](P13-14)谢天振除了说明接受环境对译作的意义生成和文化构建具有极大的影响和作用外,并未给出将接受环境纳入翻译主体的更有力的说明。

人们对翻译主客体的界定是不同的,甚至有混淆之嫌。笔者认为翻译的客体由原作—译作、原语—译入语及其各自的文化规范构成。共谋的客体涵盖原作、译作、原语、目标语、原语文化、目标语文化等六个因素。原作和译作是共谋的客观对象,原语和译入语是共谋的语言依托,而原语文化与译入语文化及接受环境则是共谋的客观环境。

[1]Susan Bassnett,André Lefevere.Constructing cultures:Essays on literary translation[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2002.

[2]李天刚.从文化构建的视角看文学翻译中的共谋[J].西南民族大学学报,2005,(11).

[3]刘宓庆.翻译与语言哲学[M].北京:中国对外翻译出版公司,2001.

[4]谭载喜.西方翻译简史[M].北京:商务印书馆,2004.

[5]许钧.翻译论[M].武汉:湖北教育出版社,2003.

[6]谢天振.作者本意和文本本意——解释学理论与翻译研究[A].谢天振.翻译的理论建构与文化透视[C].上海:上海外语教育出版社,2003.

[7]王东风.一只看不见的手——论意识形态对翻译的操纵[J].中国翻译,2005,(5).

[8]孙致礼.文化与翻译[J].外语与外语教学,1999,(1).

[9]封宗信.文学语篇的多重结构与译者的多重角色[J].中国翻译,2003,(3).

[10]屠国元.译者主体性:阐释学的阐释[J].中国翻译,2003,(6).

[11]王佐良.翻译与文化繁荣[A].郭建中.文化与翻译[C].北京:中国对外翻译出版公司,2003.

[12]查明建,田雨.论译者的主体性——从译者文化地位的边缘化谈起[J].中国翻译,2003,(1).

[13]谢天振.译介学[M].上海:上海外语教育出版社,2003.

H059

A

1008-4681(2012)03-0092-02

2012-03-21

李天刚(1966-),男,河南信阳人,电子科技大学中山学院外国语学院讲师,硕士。研究方向:英美文学、翻译理论及实践。

陈玉堂(1980-),男,四川北川人,西南民族大学外国语学院讲师,硕士。研究方向:翻译理论及实践。

(责任编校:陈婷)