从“法律中心”到“社会管理”

——食品安全保障问题新论

丁 冬

(上海市食品药品安全研究中心,上海 200233)

从“法律中心”到“社会管理”

——食品安全保障问题新论

丁 冬

(上海市食品药品安全研究中心,上海 200233)

尽管法律之于食品安全保障的作用十分关键,但食品安全保障绝非一个依靠法律就可以解决的问题。时下媒体对于食品安全事件的密集报道产生了经由“议题限定”的“铭印效果”,在民间话语层面重新激发了简单的重刑主义思维。对法律作用之过分倚重所衍生的“法律万能主义”思维和媒体报道下所衍生的“重刑主义”思维的相互勾连,并无助于食品安全问题的有效解决。因此,从决策高层的角度而言,需要跳出食品安全保障的“法律中心主义”思维,转而强化食品安全保障的社会多主体参与的“社会管理”过程。

法律中心;社会管理;重刑主义;食品安全;保障

一、法律、法治与法律中心主义

当法学逐渐成为苏力所说的“世俗而不卑俗”的事业时,法律帝国主义式的思维逐渐浸淫到人们的日常思考之中。刻下的中国,立足于不同的立场、视域以及利益判断,“立法中心主义”和“司法中心主义”都各有自己的市场和受众。“依法治国”、“法治社会”这些华美的大词已经成为人们思考问题时一个潜在的知识背景。“法律与权利”、“法律与秩序”、“法律与正义”,这些激动人心的语词,在作为一个职业群体的法律人的呼号下,更显得激情澎湃。客观论之,从人治时代走向一个言必称法治的时代,确实是一个长足的和弥足珍贵的进步。毕竟确定、可知的规则,给人们提供了一个相对稳定的行为预期,也有利于降低交易成本。我们还可以用一张长长的清单,说明法律和法治的好处。相对于可能会达成更高层次“善治”的人治而言,法治虽有其短板所在,可事实的另一面却是:实现更高层次“善治”的人治带有极大的随机和恣意,而这又间接印证了法治的长板所在。法律效用的发挥、依法治国的实现,确实需要一种言必称法治的惯常性表达来支撑,这也是法律得以实践、法治得以养成的关键性要素。

可是,这种思维的浸淫,也在潜移默化中使我们在处理许多问题时形成了一种模式化的思考方式:

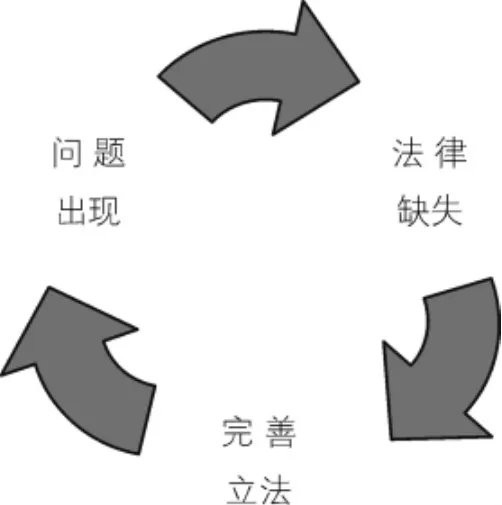

“问题出现——法律缺失——完善立法”,这种思维,只是在一个侧面触及了问题的本质或要害。其致命的短板也显而易见:这种问题应对模式或者说思考方式将法律与秩序简单地勾连在一起,这种线性逻辑下的简单结论是,法律的完善与否构成了问题是否可以解决或控制的唯一正解。这里隐含着一个非常强烈的预断,即所有问题的发生是因为法律的缺位或者不完善,而完善法律成为解决问题的关键甚至唯一途径。法律成为秩序的唯一供给者,政府独享对不轨行为的判断和控制。[1]5这是一种典型的如埃里克森所说的“法律中心主义”思维。这种思维投射到当下的中国社会,产生了相当程度的“铭印效果”,深刻地影响着执政者和社会民众,甚至有可能走向一种“法律万能主义”的窠臼。

关照当下与现实,如果不做一个象牙塔式的自说自话者,我们就必须谨慎地自问:法律的完善是否就必然能够带来权利和秩序的增长,法律的完善是否就能够带来所有问题的解决?如果我们坚持法律的完善与权利、秩序增长间的正比例发展关系,那么我们就需要对如下的问题做出一个有说服力的解释:为什么普通民众的一个普遍观感却是法律越来越多,权利和秩序却越来越少?贪渎问题、食品药品安全问题、劳动者权利保护问题,诸此等等,无不反映了法律应对的乏力。一方面是法律法规的日趋健全,一方面却是民众普遍渴求的秩序感和安全感无法得到很好的满足。如果法律的完善仅仅变成一种空中楼阁式的纯粹数量累积的“没有发展的增长”,则法律的完善就会变成一种华美的表达而不是切实的实践。对这一问题的回答,固然可以从法律系统内部寻求解决之道:比如作为我国立法者把控法律实践情况的最常规、最稳定、最有影响之监督手段的执法检查,比如作为连接日常生活世界与法律世界之沟通管道的司法。但仅凭这些是否能够实现社会治理的目标,本身是值得怀疑的。系统内部的自我修正仅能起到自我完善的作用,而社会治理则是一个多层级控制系统共同参与的过程。比如埃里克森就将社会控制系统进一步区分为“自我实施的个人伦理”、“双方合约”、“非正式实施的规范”、“组织机构的控制”和“法律”五个次系统。[1]149-165按照埃里克森的区分,在整个社会控制系统中,法律仅仅构成了其中的一极——尽管与其他相比,是至关重要的一极。

因此,如果摒弃作为一个职业群体的阶层利益,从一种相对客观超然的视角来看整个社会治理的过程,则如何破除“法律中心主义”这一固化思维对我们寻求因应社会问题新维的禁锢,就是一个颇待思量的问题。一定意义上,从“法律中心”到“社会管理”,代表着一种可欲的努力方向。

社会管理,其含义一般包含两个方面,一是“管理社会”,二是“社会力量参与社会的管理”。[2]在实践中,基于中国长期以来“大政府,小社会”的政治传统的影响,各级政府往往习惯性地从第一个层面对社会管理进行解读,而恰恰忽视了决策高层提出这一新的政策性概念乃是着眼于如何激发社会多主体参与管理社会的过程和实践的真意。因此,在相当程度上,破除法律中心主义思维就是要寻求如何在法律系统与社会其他系统之间架设沟通管道的问题。这一问题,在食品安全保障领域显得尤为突出:单纯法律的革新似乎并未带来食品安全水平的大幅度提升,社会多主体参与食品安全保障的管道尚未有效发挥其作用。

二、媒体时代、食品安全乱象与重刑主义思维

三鹿三聚氰胺事件发生后,中国食品安全问题几乎被置于显微镜下为社会所关注。笔者追踪关注新华网社会频道有关食品安全问题的报道,据粗略统计,2011年1月到8月期间,全国各地媒体涉及食品安全问题的报道达130余件。按照这样的报道频率,几乎是不到两天就有一篇这样的报道。不同于以往“纸质化”的平面传播时代,在今天这样一种“网络化”、“微博化”的立体多维的媒体时代,同一则信息被更大量的人群所看到的几率大大增加,异质化的网络空间,客观上也为诸如食品安全问题的传播起到了相当程度的推波助澜的作用。

媒体影响生活,至少可以从以下几个维度进行解读:其一,媒体构成了我们生活中信息来源的主渠道,使我们的生活日益“村落化”和“微距化”;其二,以一种相对中立第三方的身份扮演着民意表达、传递者和政府行为监督者的角色;其三,在发挥以上作用的同时,影响甚至决定我们对问题的基本立场和判断。这里有几点问题需要明确:媒体首先是一个追逐自我利益的企业,其所有的报道必然隐含着如何通过对读者眼球的吸引而扩大销量的需求,即使这一因素不足以解释媒体在掌控信息时有意识的选择,缺乏系统的数据和资料收集也是重要原因。同时不可否认的是,媒体在为公众提供信息和意见表达平台的同时,必然有一个“议题限定”的过程,这种议题限定又同时具有“铭印效果”——报道中对某些议题的强调,会进一步影响民众对于相关主体的评判标准,而同时民众的注意力是极其有限的,当媒体的报道环绕在某一个主题中时,常常使观众忽略其他的事件或同一事件的其他面向。这样,通过“议题限定”所产生的“铭印效果”,媒体就可以很容易地将一个或一类事件放大成公共事件。这种事件的放大化,无疑具有“双刃剑”的特征:一是,特定事件的解决、制度的更迭和涅槃往往得益于此类事件的放大化;二是会深刻影响具体事件当中当事人的利益,乃至事件的处置过程。李雨峰对全国首例“教案官司”案中原被告行动策略,以及作为公众信息和知识来源的传媒在其中的角色的分析,生动地描述了媒体在凸显原告道德形象,重构案件细节,将普通民事纠纷叙述为一个公共话题,进而在公众的关注与参与下如何重塑对本案具有决定性意义的法律事实的过程。以进入公众视野的待决司法案件为例,当案件由具体的纷争变成一个公共事件,并形成了一种主流声音时,“无论法官在技术上多么坚定地认为自己的不同观点具有道理,他/她依照事实和法律独立判案的概率就降低了,因为其受众已经不再是个别案件的当事人,其判决要由广大社会公众来审视。”[3]

食品安全问题的报道同样具有如上分析所揭示的特征。再加上“民以食为天”所昭示的食品安全与民众日常生活的密切程度,食品安全问题报道经由“议题限定”而产生的“铭印效果”在一定意义上显得更为突出和明显。不可否认食品安全目前存在诸多亟待解决的问题,但食品安全问题报道所带来的“放大化”效果无疑更突出了食品安全问题的严峻性。民意是流动的,也是易受暗示、传染和轻信的。[4]食品安全问题报道所产生的弥散效应,在促动监管者、社会民众关注食品安全问题的同时,也从心理认知层面使民众对食品安全问题产生了深深的担忧。这种隐忧与刻下流行的依法治国等口号勾连起来,在中国传统思维烙印的烘烤下,衍生出了简单的“重刑主义思维”。比如有人大代表提议出台《食品、药品安全犯罪法》,以严刑峻法杀无赦来实现食品安全,[5]这一提案不仅获得了诸多代表的联合附议,在民间也得到为数众多的赞誉声。从法经济学的视角来看,我们往往很容易得出这样的结论:随着加大惩罚力度所带来的违法成本的增强,一般而言相应的违法犯罪数量就会逐渐或者显著地降低。这也是应对食品安全违法犯罪案件的重刑主义思维的逻辑链条所在。

然而,这种判断,只是触碰到了问题的一个方面而已。法律的日益绵密,只能在一定程度或限度内对违法犯罪行为有所遏制。这一方面是因为基于边际效应递减规律,并不是投入越多产出就越多,相反在投入达到一定规模和水平后,后续的投入增强只会形成一种“没有发展的增长”的纯量化叠加局面。另一方面,市场无限性与监管资源有限性的矛盾,在食品行业主体“碎片化”分布和监管资源总量不可能无限制大幅度增长的情况下,无法得到根本解决。不同于药品行业的高准入资格,食品行业呈现出“准入门槛低”,“行业主体多”(食品生产加工企业、零售企业、餐饮企业、小作坊和流动摊贩),“从业人员多且素质参差不齐”的特点。食品行业的“碎片化”分布,无疑加大了监管难度。囿于行政成本等因素的考量,无论何种行业,有关的执法资源总量都不可能无限扩张。以《国家药品安全“十二五规划”药品监管核心指标研究》中监管人员数量限定为例,学者将2011-2015年的监管人员数量增长指标分别设定为:53人/百万人,56人/百万人,58人/百万人,60人/百万人,60人/百万人。即使在我们看来监管资源投放增长速度已经如此缓慢,该研究仍强调这一指标属于“需要根据当地经济发展、行业发展等多重因素”进行修正的“期望结构性指标”。[6]食品安全的保障涉及从种养殖到生产加工再到餐饮消费的多个环节,单纯基于“治乱世须用重典”的重刑主义思维,一味强调加大食品安全违法犯罪的惩处力度,非但不能有效解决食品安全问题,反而有可能出现法律日益网格化和细密化,而食品安全问题却愈演愈烈的尴尬局面。

三、食品安全问题的原因:生产还是监管

“食品安全是生产出来的,而非监管出来的”,这一论题至少在政府食品安全监管系统内部得到了越来越多的认同和支持。将食品生产经营者的食品安全保障责任放在第一位是《食品安全法》的明文要求,浙江、上海等地出台的《食品安全法》实施办法也同样对食品生产经营者的相关责任进行了规定。只是,由于我国政治历史传统中“大政府、小社会”模式的长期影响,公权力的触角延伸到经济社会生活的各个层面,由此对社会公众心理产生的深刻影响,使得民众将政府包揽一切视为理所当然之事。具体到食品安全保障领域,据新近的一项调查显示,尽管许多民众认识到食品安全风险和问题往往集中发生在食品的生产加工环节,但他们只是简单地将这一问题归结为:政府监管力度不够,对相关违法犯罪主体的打击力度太过单薄,并进而得出“要采取严厉立法措施,像惩罚酒驾一般惩罚食品安全违法犯罪”的结论。这样,食品生产经营者在民众关于食品安全保障责任主体的思考中是缺位的。我们可以看出,与食品安全保障最直接、最相关的主体,反倒在民众的心目中变成了一个“他者”。

另一方面,即使在一线监管部门中已经有食品安全是“食品安全是生产出来的,而非监管出来的”这样的认识,但一旦具体到具体权力的分割和转移,则许多部门仍然秉持一种不愿意放权的立场,以各种理由和借口进行推诿。社会力量的生长和发育空间仍然相对狭小,诸多政府机关视包括行业协会、NGO组织在内的社会主体角色作用的发挥为洪水猛兽。往往从单纯规制而非“疏堵结合”的角度对这些社会主体进行管理。《食品安全法》等法律法规有关促进社会主体参与食品安全管理的条文处于被悬置化的局面,法律的表达与实践之间存在相当的背离。同时,如前所述,当下许多政府对“社会管理”这一概念的理解,仍偏向于“对社会进行管理”这一方面,而忽视了“社会参与管理”这一本属于“社会管理”概念最重要意涵的面相,无形之中,对高层决策者希望借力“社会管理”这一课题推动社会力量参与社会管理的目的大打折扣。

这样,生产与监管之于食品安全保障的角色作用,在有关主体的思考中,变成了一种“非此即彼”的二元对立。某种意义上,我们可以将食品安全问题的应对乏力归咎于这种“二元对立”思维。而如何跳脱这种二元对立,将各主体在保障食品安全问题上的角色予以复归,则构成了解决目前食品安全问题的可能之途。监管之于食品安全保障的关键性作用自然不可忽视,但其他社会主体在这方面的作用,则往往处于被忽视的地位。因此,如何从单纯地依赖监管的“法律中心”论的食品安全保障思维模式转向“社会管理”的思维模式,构建食品安全保障的多主体参与机制,是今后食品安全保障工作值得颇费思量的问题。

四、食品安全保障的多主体参与

1.行业协会。行业协会之于食品安全保障的作用,主要集中在规范行业生产经营过程、促进食品安全风险交流等方面。规范的行业生产经营过程,是食品安全的关键性保障措施。面对食品行业主体分布“碎片化”而政府的监管资源总量短期内无法大幅度增长的基本现实,行业协会作为行业自治和自律组织的补位作用显得尤为关键。如果行业协会能够依据行业主体的分布情况有针对性地制定相关的生产经营规范,并根据其掌握的行业发展情况在食品安全国家标准、地方标准缺位时及时制定食品安全的行业标准,无疑对食品安全的保障助益良多。行业协会“拾遗补缺”的补位功能如果能够充分发挥,则可以在相当程度上对食品安全的保障起到推动作用,并在相当程度上舒缓政府的食品监管压力。行业协会在食品安全保障方面的另一角色则是充分发挥其促进食品安全风险交流的作用。食品安全风险交流的顺畅和充分,是食品风险监测和评估的前提和基础,同时也是维护食品行业发展,促进公众食品安全认知和防范风险能力提升的重要保障。我们目前食品安全风险交流机制并不健全,存在基础薄弱、风险交流不充分等诸多问题。实践中具体集中表现为:其一,公众有关食品安全问题的认知来源渠道单一化,即主要依赖媒体信息。而媒体报道又往往因为欠缺专业知识背景存在以讹传讹、夸大危害等情况。这样由于信息不对称,基于“宁可信其有不可信其无”的自我保护意识,民众往往对某一或某类食品产生恐惧心理,进而衍生中国整个食品行业都是危机重重的预断。其二,政府有关消费者食品安全教育、培训宣传的工作虽然年年展开,但客观而论,表达的意义远大于实践。消费者并未从中获得贴近生活的、长期动态的食品安全信息。以上诸多问题,固然需要政府提升食品风险交流工作,但食品行业协会在提供食品安全信息和知识,促进风险交流机制的健全作用也不容忽视。

2.消费者个人。消费者个人作为食品的直接使用者,是食品安全最密切的利益主体,自然也对食品安全给予了很大的关注。尽管这种关注并非是基于专业知识的关注,但如果能够有适当的渠道使得消费者有关食品安全的关注能够发声,则无疑构成了保障食品安全的关键性力量。目前可资利用的消费者发声管道有二。其一,是通过行使投诉举报权,促动政府监管部门积极作为。《食品安全法》明确规定设置食品安全的奖励举报制度。2010年以来,宁、沪、甬三地率先展开的食品安全地方立法,均规定了食品安全奖励举报制度,浙江更是明确投诉举报的首问负责制。如何发挥消费者在食品安全投诉举报方面的作用,在激发积极性,保护投诉举报人个人隐私和人身财产安全等方面进行合理的制度设计和勾连,需要进一步认真思虑。其二,是通过开启群体诉讼或公益诉讼的司法之门,发挥经由司法个案裁决的“裁判波及”效应与“政策形成”机能。学者对澳大利亚、加拿大新近的集团诉讼实践的研究显示:集团诉讼的一个显著趋势是越来越多地适用于一系列经常发生的情形下的损害赔偿请求:医疗产品、医疗过失索赔;经济损失索赔;消费者索赔;烟草产品索赔;环境问题索赔;灾难与事故索赔;不动产纠纷;职业健康以及其他与职业相关的诉求;对政府或其他机构的索赔。[7]概括言之,主要发生在大规模事故、环境侵害事故、缺陷产品事故为代表的大规模侵权领域。与此相似,我国近来的大规模侵权事件也呈现出多发的态势,涉及到食品质量缺陷侵权、医疗产品缺陷侵权、房屋拆迁侵权、职业安全侵权等多领域。近年来出现的比较典型的苏丹红事件、三鹿奶粉三聚氰胺事件、毒豆芽事件、染色馒头事件、地沟油事件等无不反映出风险社会的征候。只是,由于我国群体诉讼或公益诉讼制度的缺位以及政府基于“短视”利益的“维稳”思维,使得群体侵权事件的处理往往从非司法途径进行,隐秘化的处理使得无法藉此形成规制范例,也无法由此形成对食品行业的警示效应。通过开启群体诉讼或公益诉讼的司法之门不仅可以实现食品侵权事件的司法救济,更可经由个案的裁决实现规范化的处置范例,弥补规制白板,从而对食品行业形成一定的压力和警醒。

3.商业保险机构。食品安全事件,特别是类似三聚氰胺事件这样的大规模群体事件发生以后,涉案企业的偿付能力往往已经相当羸弱。即使尚存资产,也多涉及抵押权、质押权等问题,食品安全受害人的受救济可能性大大降低。如何对相关受害人群进行救济,是一个值得关注的问题。现有的救济体系中,往往是基层政府为了息事宁人,以行政补偿或救济的名义对受害者进行补偿。但这种救济途径,一方面未免过于单薄,另一方面则是基于纳税人意识的拷问,政府究竟应在多大程度和范围内对受害者进行补偿,本身就是一个需要回答的问题。商业保险的发展为食品侵权事件的救济提供了良好的启示。2011年7月29日出台的《上海实施<食品安全法>办法》第25条规定,“鼓励婴幼儿食品、生食水产品等食品的生产经营者,大型餐饮、集体用餐配送单位,以及承担重大公共活动食品供应的单位,投保食品质量安全责任险。”体现了政府已经有意识地开始介入商业保险制度来应对食品安全风险。今后需要考虑的问题是,如何拓展商业保险在食品安全保障方面的适用范围问题,以更好地发挥保险制度之于食品安全风险防范和救济的作用。

[1]罗伯特·C·埃里克森.无需法律的秩序——邻人如何解决纠纷[M].苏力,译.中国政法大学出版社,2003.

[2]郑永年.强政府、强社会当是中国社会管理的方向[EB/OL].(2011-05-24)[2011-08-31].http://www.21ccom.net/articles/zgyj/ggzhc/article_2011052436083.html.

[3]李雨峰.权利是如何实现的——纠纷解决过程中的行动策略、传媒与司法[J].中国法学,2007,(5).

[4]古斯塔夫·勒庞.乌合之众:大众心理研究[M].冯克利,译.中央编译出版社,2005:11-20.

[5]王立军提议案:严刑峻法杀无赦惩治食品安全犯罪[DB/OL](2011-03-11)[2011-07-26].http://news.ifeng.com/mainland/special/2011lianghui/content-2/detail_2011_03/11/5089450_0.shtml.

[6]江滨,王广平.国家药品安全“十二五”规划药品监管核心指标研究[J].食品药品安全政策研究,2011,(1).

[7]Rachel P Mulheron.the Class Action in Common Law System:a Comparative Perspective[M].Hart Publishing,2006:14-15.

D920.4

A

1002-7408(2012)09-0100-04

丁冬(1985-),男,山东淄博人,法学硕士,上海市食品药品安全研究中心助理研究员,研究方向:食品药品安全法律监管、司法制度。

【责任编辑:张亚茹】