泰勒对《三国演义》性别称谓体系的解构与重构

陈德用,张瑞娥

(安徽科技学院 外国语学院,安徽凤阳233100)

一、引言

1880年,年轻的泰勒(Charles Henry Brewitt-Taylor,1857-1938)来到中国,成为一名教师,后又先后在海关、上海邮局和海关大学任职。在中国度过了40年的职业生涯后,于1920年回国(Cannon,2009:1-139)。泰勒于1885年开始翻译中国作品,翻译《三国演义》使他成为第一个全译中国经典名著的译者。他曾经两次翻译《三国演义》(The Romance of the Three Kingdoms),第一译稿在义和团运动中完全被毁,第二次翻译完成后于1925年出版(ibid.:45-46,85)。

尽管业界对于泰勒的译本有种种批评,但该译本一直深受读者青睐,不能不说这个译本具有跨越时空的魅力。而这种魅力在很大程度上得益于泰勒在翻译过程中采用的灵活翻译策略,其中对于原作中性别称谓的处理就非常具有代表性,体现出泰勒在翻译过程中的性别先锋意识。

二、《三国演义》中的性别称谓体系

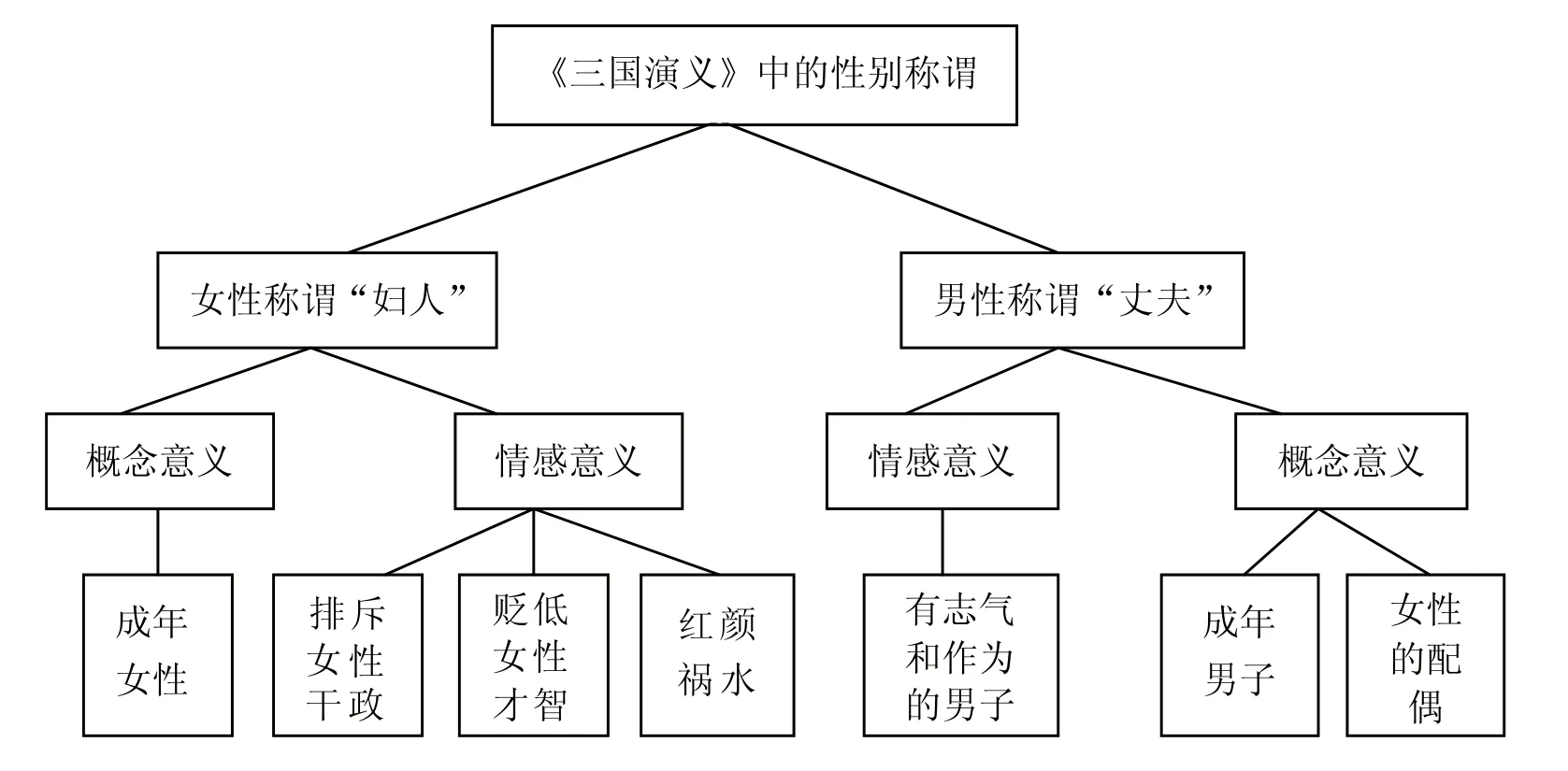

《三国演义》中的性别称谓体系折射出中国传统性别文化的精髓,体现出非常浓厚的性别歧视色彩,而能够折射这种性别称谓体系的莫过于女性称谓 “妇人”和男性称谓“丈夫”。

根据《古代汉语词典》,“妇人”可以作为已婚女子的统称。在《三国演义》中,“妇人”共有27处,其中15处用来统指成年女性,如 “范忽请出一妇人,与云把酒”(第52回)。这里的“妇人”指的都是成年女性,传达的是概念意义,不具有性别歧视色彩。

除了概念意义,“妇人”在《三国演义》中还具有情感意义。这些情感意义以概念意义为基础,基于女性特质加以引申,多用来贬低女性。小说中具有情感意义的“妇人”共有12处,主要体现为三类。第一类是对女性干政的排斥,认为女性不具备参政资质。不但男人们认为 “妇寺干政”会成为“灾异之由”(第1回),即使是女性自身对此也有一种根深蒂固的认同感,在自我称谓时携带了许多这方面的情感意义。例如,何太后规劝董太后时说:“我等皆妇人也,参预朝政,非其所宜。”(第2回)第二类是对女性才智的贬低,将男子与女性尖锐对立,突出两者之间的差异,认为女性在才智方面不可与男子同日而语。例如,第103回中司马懿坚守不出,诸葛亮送其妇人之衣并写书信称其为妇人,对其进行羞辱。司马懿“心中大怒”、“耻辱至甚”,向魏主曹睿上表请战以“雪三军之耻”。第三类认为女性是红颜祸水。为安抚吕布为董卓效力,李儒劝董卓将貂蝉送与吕布:“太师不可为妇人所惑。”董卓不肯,李儒便仰天叹曰:“吾等皆死于妇人之手矣!”(第9回)在李儒看来,女人是祸害,可以置男性于死地。赵云符合赵范寡嫂的求偶条件,赵范欲成全二人,而赵云断然拒绝,理由之一就是 “主公新定江汉,枕席未安,云安敢以一妇人而废主公之大事?”(第52回)在赵云这个叱诧风云、驰骋疆场的大丈夫眼中隐含着性别歧视。

在《古代汉语词典》中,“丈夫”有四条词义:一是指男孩,二是指成年男子,三是指大丈夫,有志气、有作为的男子,四是指女子的配偶。在《三国演义》中,“丈夫”的词义有三种,首先是指女子的配偶,如孙尚香称呼刘备为丈夫;其次是指成年男子,如“丈夫不及裙钗节,自顾须眉亦汗颜”(第107回)。这两种都属于概念意义。除了概念意义,“丈夫”在《三国演义》中更多地是指有志气有作为的男子(共43处),常与其他形容词搭配形成“大丈夫”、“真丈夫”、“堂堂丈夫”等。在肯定某个男性时可以认可他为丈夫,而否定时可以直接在“丈夫”之前加上“非”字或其他否定词。这些“丈夫”具有褒义色彩,具有情感意义。

如果女性具有一些丈夫品质,她就可以被赞为女丈夫,《三国演义》中获此殊荣的仅有两人。孙权的弟媳徐氏为丈夫报仇的行为获得称赞,“庸臣从贼忠臣死,不及东吴女丈夫”(第38回)。糜夫人为保护阿斗投入枯井而死,“拚将一死存刘嗣,勇决还亏女丈夫”(第41回)。“丈夫”在指有志气、有作为的男人时属于无标记用法,而正是这种用法彰显了此称谓所携带的性别歧视色彩。

在情感意义的使用上,“妇人”在《三国演义》中具有极强的性别歧视色彩,而“丈夫”则彰显了男性地位和话语霸权。在以 “妇人”和“丈夫”为代表的性别称谓体系中,男尊女卑的思想大行其道,折射出对男女行为规范和礼教的不同规定,建构了一个以男性为中心的话语体系,彰显的是父权文化,传达的是具有浓厚性别歧视意味的性别伦理和价值体系。

三、泰勒对性别称谓体系的解构与重构

在《三国演义》中,“妇人”与“丈夫”体现出了鲜明的性别歧视色彩。由于称谓语的概念意义不体现性别态度与立场,我们只分析具有情感意义的称谓语的翻译处理。

1 “妇人”的翻译

原文中具有情感意义的“妇人”称谓共有12处,在泰勒的译文中,有4处对性别歧视意味进行了淡化处理,其余8处则进行了彻底的去性别化处理。泰勒用了两种方法对性别歧视进行淡化处理,包括视角转换(从男性角度消除男女二元对立)和具体化处理(由泛指到特指)。

由于“妇人”一词与“男子”等指称男性的词汇共现于同一语言环境,形成了男性与女性的尖锐对立,强化了“妇人”一词的性别歧视色彩。泰勒没有对“男子”进行直译,而是将其译成了其他词汇。这种处理弱化了男女之间的性别对立,利用间接的方式削弱了对女性的歧视意味。例如:

(1)“既为男子,何无智也?我虽是一妇人,愿与你出战。”(第90回)

“Though you are brave, how silly you are!Though I am a woman, I want to go out and fight.”

祝融妇人的话无疑含有性别歧视意味,尤其是原文中“既为男子”和“虽是一妇人”的同时出现更是将女性与男性对立起来,突出了对女性的贬抑。译文将“既为男子”译成了though you are brave,不再突出男性与女性的尖锐对立,间接削弱了“妇人”一词所携有的强烈情感色彩。

在《三国演义》中,一些“妇人”用来在普遍意义上对女性进行贬斥,体现出对女性的普遍价值判断。泰勒进行了具体化处理,从类别到个体,将泛指译成了特指,仅仅针对某个女性进行价值判断,由此淡化了原文中体现出的性别歧视。例如:

(2)儒曰:“太师不可为妇人所惑。”……李儒出,仰天叹曰:“吾等皆死于妇人之手矣!”(第9回)

“You are not being beguiled by the woman, are you?” said Li Ru...Li Ru left the chamber...saying, “We are dead people, slain by the hand of this girl!”

从对话中可以看出李儒话语的中心思想是红颜祸水,应是泛指貂蝉这一类人,是普遍意义上的指称,而不是特指。泰勒将原文中的两个“妇人”分别译为 the woman和this girl,原文中的泛指被转换为特指,其中歧视女性的意味在译文中被大大淡化。

除了淡化性别歧视,泰勒将相当一部分“妇人”进行了去性别化处理,在对应的译文中没有出现任何关于女性的词汇或者表达,读者看不出任何关于歧视女性的痕迹。总体上说,泰勒采取了省译、改写和释译的翻译策略。

省译即不译出原文中有性别歧视意味的“妇人”。例如:

(3)“我等皆妇人也,参预朝政,非其所宜。”(第2回)

“It is not fitting that we two should meddle in state affairs.”

原文中何太后认为妇人不应参与政事,可见女性对于妇人不宜干政的性别歧视观念是认可和接受的。泰勒用了省译的方法,省去了“妇人”这一具有强烈情感意义的称谓,用we two来实现指称功能。

改写即用其他词来取代本有性别歧视意味的表达。例如:

(4)孔明乃取巾帼并妇人缟素之服,盛于大盒之内,……懿对众启盒视之,内有巾帼、妇人之衣,并书一封。懿拆视其书,略曰:“……与妇人又何异哉?”(第103回)

One day Zhuge Liang put a dress made of deer hide in a box, ...Sima Yi opened the box and saw the deer hide dress. Then he opened the letter, which read something like this: “...Are you not very like a deer? ”

以上对“妇人”的翻译不仅弱化性别歧视的程度,还彻底实现了 “妇人”称谓的去性别化。

释译即根据具体语境的需要,进行相应的解释,以实现语篇意义的连贯和结构的衔接。例如:

(5)“刘璋失基业者,皆因太弱耳。主公若以妇人之仁,临事不决,恐此土难以长久。”(第65回)

“He lost his prestige through weakness. If you are weak and undecided, you also will not last long.”

在诸葛亮的话语中,“妇人之仁”无疑是贬义的,译文中没有直接译出,而是进行解释,已经没有任何性别色彩了。

从以上分析可以看出,泰勒在翻译《三国演义》中具有浓厚性别歧视色彩的“妇人”一词时,或淡化性别歧视色彩(占33.33%),或进行彻底的去性别化处理(占66.67%)。

2 “丈夫”的翻译

《三国演义》中具有情感意义的“丈夫”称谓共有43处,除了其中7处进行直译外,其余的则进行性别色彩淡化和去性别化处理。泰勒根据具体的语境,使用了hero,soldier,gentleman和fellow等词汇来对应原文中的 “丈夫”。例如:

(6)布曰:“吾堂堂丈夫,安肯为汝子乎?”(第3回)

“I am a bold hero,” said Lu Bu. “Do not think I am willing to be a son of yours!”

虽然hero属于无标记的男性词汇,但相较原文中性别立场鲜明的“丈夫”而言,性别色彩毕竟淡化了很多。

泰勒将原文中大部分明确指代男性的“丈夫”译为性别中立词,如person,one,you和people, 再加 上修 饰词 brave,great,noble,honorable和worthy等以对应其情感意义。例如:

(7)“大丈夫愿临阵斗死,岂可入墙而望活乎!”(第7回)

“The brave one rather faces death in the battle than seeks safety behind a wall!”

(8)“大丈夫既领重任,除死方休。”(第63回)

“When a person of honor accepts such a task, he is only released by death.”

由于one和person不明确指代性别,原文中具有鲜明性别色彩的“丈夫”在译文中实现了意义的去性别化。

根据具体语境对“丈夫”的释译不使用任何涉及性别的语言。例如:

(9)满朝臣宰皆囊括,惟有丁公是丈夫。(第4回)

With folded arms the courtiers stood, save one

Ding Guan, who dared to cry that wrong was done.

原文对丁管的节操加以肯定,译文以定语从句的形式解释了丁管的丈夫行为,没有出现任何表示性别的词汇或者表达,实现了“丈夫”的去性别化。

泰勒对“妇人”和“丈夫”的翻译处理

原文中具有情感意义的 “妇人”共有12处,在泰勒的译文中,性别色彩被淡化处理的有4处,占总量的33.33%;彻底去性别化的有8处,占总量的66.67%。总体来说,泰勒对于“妇人”的情感意义非常关注,翻译过程中对性别色彩进行了100%的干预。通过这些处理,“妇人”在译文中的性别色彩,尤其是体现出的性别歧视意味大大降低,甚至是彻底消失。

原文中具有情感意义的 “丈夫”共有43处,根据具体语境,泰勒对其中的10处进行了淡化处理,占总量的23.26%;对其中的26处进行了彻底的去性别化,占总量的60.47%。性别色彩干预率为83.73%(其余7处进行了直译),“丈夫”在译文中不再体现出浓厚的性别色彩。

泰勒在翻译“妇人”和“丈夫”这两类具有浓厚性别色彩的称谓时体现出了非常明显的性别意识。通过介入和干预,泰勒在很大程度上解构了原文中的性别称谓体系,并通过译文对其进行了重构。而通过这种解构与重构,原文中具有浓厚性别歧视意味的称谓被大大淡化,甚至实现了去性别化。

四、泰勒的性别先锋意识

从如此高的干预率来看,泰勒的这种翻译处理并不是偶然发生的,而是有意而为,体现出了超前的先锋意识。考虑到泰勒翻译 《三国演义》时的社会背景、文化思潮和翻译界的主流思想,他的这种翻译干预行为更是显得十分难得。

1 超越主流文化,打破性别界限

在泰勒的时代,尤其是在他完成《三国演义》的翻译之前,无论是在中国还是英国,女性的地位与传统相比并没有多大改善。泰勒于1880年来到中国,在中国居住的时间长达40年(1880-1920),这个时期的中国男尊女卑的观念依然是性别文化的主流。泰勒谙熟中文和中国文化,对于中国几千年的性别文化不可能不察。在这样的主流文化中,泰勒能够冲破这种文化氛围,将自己对性别文化的理解和观念付诸于翻译实践,对于原文中体现出的性别歧视进行干预,这是一种何等的先锋意识,在当时的环境中是何等的难能可贵。

女性主义翻译理论认为,性别身份决定了男性无法真正了解女性,男性译者在翻译有性别歧视倾向的作品时往往表现出一定的优越心态,会忠实再现或者夸大原文中体现出的男尊女卑思想,在翻译性别文本时女性身份和性别意识两者必不可少(陈喜荣,2006:ⅳ)。而泰勒在翻译的过程中并没有体现出男性译者普遍具有的优势心态,遵循原作对女性进行压制或贬低,相反,他以独有的观察视角和思维方式对原文中的性别称谓进行了重写和干预,打破了原文中的男权文化称谓体系,重构了一个让人耳目一新的体系,在一定程度上突破了受众的预期。泰勒仿佛是一个原文的审查者,仔细审查过滤原文中的性别歧视语言并对其一一加以修正甚至重写。这也充分证明了在性别文本的翻译中是否具有女性身份并不是决定性因素,男性译者也可以对原文中的性别歧视因素进行修正和重写。

2 操纵重写原文,重构性别关系

作为四大名著之一的《三国演义》在中国文化中具有十分重要的地位,与历史紧密关联,这些似乎都要求译者要忠实于原文。而泰勒并没有遵循这些观念,在翻译具有鲜明性别色彩的称谓时似乎有意与原文对抗,通过干预和操纵原文淡化甚至消除了这些称谓的性别歧视色彩。泰勒的这种翻译干预策略实质上是对原文的一种重写,这种重写改变了《三国演义》原文中处于支配地位的性别概念和术语表达,客观上颠覆了原文性别称谓体系中体现出的男性话语霸权,在一定意义上实施了性别语言变革,消解了以男性为中心的宏大叙事,为女性在这种叙事中争得了一席之地。

泰勒不仅完成了一部名著的翻译,而且还利用翻译阐释了他的性别观,充分证明了“翻译可以被当作传递译者意识形态的一种借口或途径”(曾文雄,2011:31)。通过翻译这一媒介,泰勒对于原文的性别话语体系进行了积极的干预和介入,对于原文中体现性别歧视的称谓语进行了抵制,改写了其中明显歧视女性的语言,消除了其中体现出的男性中心思想和性别偏见,在译文中书写了自己对于性别称谓的阐释,实现了性别称谓语意义的重写和性别关系的重构。对于泰勒而言,语言不仅仅是一个符号系统,而是译者表达自己性别观、改写性别称谓体系的工具,不再是静止的、封闭的,而是动态的、开放的,不仅可以传达原文,还可以为译者服务。

3 具有超前意识,实践前卫策略

总体来说,泰勒对于“妇人”和“丈夫”的翻译干预可以归为两种策略,即对性别称谓的磨蚀淡化和去性别化。这些策略与20世纪中期发轫的女性主义翻译理论提倡的一些翻译策略不谋而合。而泰勒生活在19世纪末20世纪初,远远早于女性主义翻译理论的产生,这就更加突出了他翻译行为的先锋意识。

虽然说泰勒翻译《三国演义》的时期正是第一代女权主义发展时期,但这个时期的女权主义还没有上升到理论高度,只是局限于一些实践活动,将女性的解放主要诉诸于经济上的独立,并没有关注语言中的性别问题。加之泰勒自1880到1920年一直身处中国,而中国受到第一代女权主义冲击是在20世纪20到40年代,这个时期的中国对于女权主义的关注也并没有深入到语言层面。因此,泰勒对于《三国演义》性别语言的关注和翻译干预不大可能是受到女权主义的影响,最大的可能是一种自我决策。从这一层面来说,泰勒对性别称谓的翻译干预是具有超前意识的,这种先锋行为在当时社会背景下尤其难得。

五、结语

泰勒对于《三国演义》原文中尊男贬女的主流文化好像并不认同,在译文中并没有忠实再现这种文化,而是淡化、规避了性别称谓中所体现出的性别歧视现象,颠覆了原文中建构的以男性为中心的称谓语体系,重构了性别形象和性别关系。通过文本对比和分析我们发现,他在译文中对原文性别称谓体系的解构和重构是毋庸置疑的,这种解构和重构所取得的效果也是客观存在的,体现出了他在翻译性别语言中的先锋意识。泰勒的这些干预性翻译策略和译文效果都激发我们对传统的翻译观进行重新思考,包括翻译的标准、译者的角色、语言在翻译中的作用等。

[1]Brewitt-Taylor, c.H. Romance of the Three Kingdoms[OL]. http://threekingdoms.com/.

[2]Cannon, I. c.Public Success, Private Sorrow: The Life and Times of Charles Henry Brewitt-Taylor (1857-1938), China Customs Commissioner and Pioneer Translator[M]. Hong Kong: Hong Kong University Press,2009.

[3]陈喜荣.加拿大女性主义翻译研究中的性别[D].上海外国语大学,2006.

[4]古代汉语词典[Z].北京:商务印书馆,1998.

[5]罗贯中.三国演义[M].北京:人民文学出版社,2006.

[6]曾文雄.话语中意识形态的互文性叙事[J].天津外国语大学学报,2011, (5).