英语轭制构式的“惯性压制+”研究

王可可,韩娇阳,颜小英

(东华理工大学外国语学院,江西抚州 344000)

一、引言

轭式搭配(zeugma)作为一种修辞手法,它新颖奇特,幽默诙谐,一直为文人墨士所喜爱。它的修辞效果引起了语言学家们的关注,不同语言学派分别对其从不同角度进行了研究。随着认知语言学的兴起,语言学家开始尝试从认知语言学角度对其进行研究,赵琴(2007)用概念整合理论对其进行了分析,陈友勋(2007)从认知语言学角度对其特点、功能和工作机制进行了阐述,牛保义(2008)尝试用自主依存分析模型对其进行研究,认为自主/依存联结是轭式搭配的生成机制和联结动因,而侯国金(2012)从语用翻译的角度对其进行了研究。迄今为止,国内学者主要从修辞、语法和语义等方面进行研究,也有从认知角度论述的,但真正从认知语言学和构式语法角度对其生成机制研究的甚少。

二、IC+机制

构式语法是一种建立在认知语言学理论基础上的新兴的句法语义理论体系,它为语言提供了一种自上而下的研究方法。构式语法反对把语言切分为不同的模块,认为构式是形义结合的“配对体”。 Goldberg(1995)认为句子都是构式的体现,而构式有其自身独立于其组成成分的整体意义,这个整体意义是无法完全从组成成分中推导出来的。句子要在实际的语境中产生语用效果,就要做到形式和语义的匹配,不同的构式具有不同的构式义(沈家煊,2000)。Goldberg(1995 :4)对构式所下的定义为:C是一个构式当且仅当C是一个形式——意义的配对〈Fi,Si〉,且C的形式(Fi)或意义(Si)的某些方面不能从C的构成成分或其他先前已有的构式中得到完全预测。据此得出,如果一个语言结构的形式和意义的某些方面不能从它的构成成分的特征或其他构式中得到完全的预测,那么这个语言结构就是一个构式。由于轭式搭配是一种独特的语言现象,反映人类的一种思维方法,且其意义不是由单一词汇意义的叠加或从已有构式中推导得来的,而是其结构意义和各组成成分意义整合的产物,因此,可以把轭式搭配作为一种构式来研究。

构式语法认为,构式是语言的基本单位,句子的意义来自构式义和词汇义的相互作用。如果构式义与词汇义一致,则两种意义互相加强,如果两种意义相互冲突,则会出现两种结果,一是句子在概念上不合格,另一是构式义占优先地位,迫使词汇义作适当调整或改变,这被称为“构式压制”(Goldberg,1995:159)。 王寅教授(2009)在分析语言现象汉语“副名构式”时提出了惯性压制观,并认为构式对词汇义的压制会呈现出一种惯性态势。基于此观点,结合王寅教授(2005)提出的事件域认知模型(ECM)和Langacker(1991)提出的认知参照点理论(CRP),根据轭式搭配特点进而提出“惯性压制+”机制(简称IC+),其中“+”包含事件域认知模型和认知参照点的相关观点。

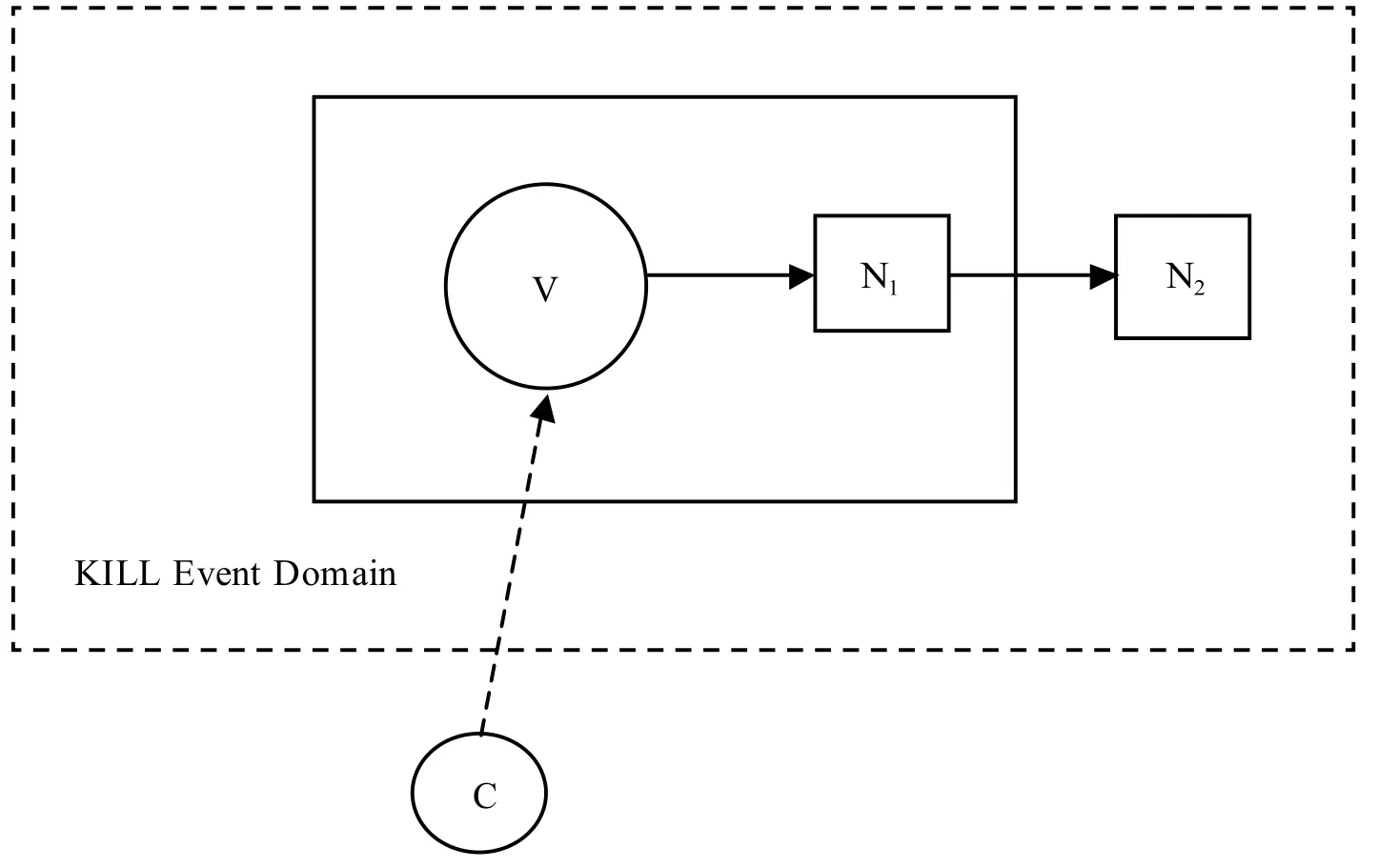

根据《美国传统英语词典》对轭式搭配的 定 义 :“Zeugma: a word is used to modify or govern two or more words although its use is grammatically or logically correct with only one.”(李鑫华,2000)进行资料搜集,从小说、修辞书籍、谚语和网络等中收集到76条轭式表达。参考《朗文当代高级英语辞典》对其语义进行分析并根据其特点把其归纳为轭制构式(zeugmatic construction,简称 ZC),其基本表达式归纳为V + N1and N2(N1、N2都为名词,N1≥1;N2≠0,V是动词的简写)。 因轭制构式中动词所构成的搭配占85.5%,形容词及名词所构成的搭配占14.5%,所以本文将主要以动词为主来研究其特点。其中N1与V为正常搭配,而与N2为非正常搭配。N1多为实体名词而N2多为抽象名词,两者多属于不同的范畴,只有将它们同置于一个事件域或一个场景时两者才能在语义上并现并协调。由此得出ZC的构式意义为,以V +N1正常搭配为参照点惯性压制N2,使其获得与N1相同的语法地位和相似的语义理解。ZC的运作机制可描写为:把两个在语义上无常规联系的概念N1和N2置于同一个事件域中,顺着VN1表达的惯性作用,并以其为参照点压制性带出N2,使得VN2从不合理搭配被压制为可接受的表达。IC+机制具体如图1所示。

图1 IC+机制

图1中,外面虚框表示一个相对独立的事件域,事件域框外的小圆C代表观察者(conceptualizer),虚线箭头表示人们的心智路线。在事件域内相关联的事体(being)用N1和N2来标注并分别用小方框来表示(事件域中的事体不止N1和N2,而是包括多个,且它们彼此之间围绕此事件域在语义上相互联系),而这个事件域内表示行为(Action)可用V(动词表示动态性行为)来表示。事件域内的方框表示V与N1组成的构式,并在其中作为一个认知参照点来识解N2。因V和N1的搭配属于正常搭配,故用实线表示两者之间较强的语义联系。V和N2本无联系或语义上联系较弱,之所以N2能和V建立联系就是因为V和N1构成的构式在识解N2由于思维惯性使得其对N2的语义进行压制(图中用粗的黑线表示)从而使得V和N2在语义上成为合理表达,与此同时,V对N2也产生语义联系和压制(图中用较细的黑线表示),结果使得N2的语义在整个构式中得到突显(图中用加粗的方框表示),因此产生新颖表达。例如,轭制构式Kill all the poys [boys]and luggage!就有其下两种语义压制过程。

1 VN1惯性压向N2

由于V(kill)和 N1(boys)是常规搭配而和N2(luggage)却不是,然而在同一个事件域“杀戮场景”下,由N1和N2的内在联系使人们顺着思维的惯性,以kill the boys为参照点压向N2“luggage”,使得N2能够因此得以进入构式,并获得构式义,符合构式要求,从而产生符合语言逻辑表达的语义即“销毁行李物品”。

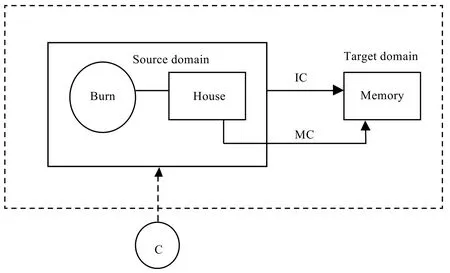

2 N1隐喻性压向N2

在kill和N1组成构式kill the boys时,又把N1的特征压向了N2,即使得N2“luggage”带上了N1“boy”的有生属性,因此kill the luggage可以解读为“像杀死孩子们一样把他们的行李物品全部消灭掉”。在这个压制过程中包含着隐喻,即构式把N1作为源域将其部分特征压制到N2上,使得N2带有像N1的特征。具体如图2所示。

图2 kill the boys and luggage的IC+图示

三、轭制构式的特征

1 句法特征

根据IC+机制对76条轭式表达的分析得出轭制构式V + N1and N2(N1、N2都为名词,N1数量多于1,N2≠0)在句法方面的特征如下。

1.1 简化性

轭制构式V + N1and N2是由两个结构缩合而成的,即V1+N1与V2+N2连接,省略动词V2且合并N1和N2得来的,从而使得一个动词分别支配两个不同的名词,如kill all the boys and luggage这个结构是由kill the boy和destroy the luggage两个表达合并而成的。人们在表达时由于思维的惯性及表达简洁性的作用,就会产生这种简洁、不合逻辑却又能被接受的新奇表达。

1.2 动词性

轭制构式以动词结构为参照点的居多,有65条,占85.5%;而以形容词为参照点的相对较少,有8条,只占10.5%;其余的3条,占5%,是以名词为参照点。在动词结构为参照点的轭制构式中,动词支配N1和N2的结构占64.5%,动词作为N1和N2的谓语的占21%。根据IC+机制,可得出人们在认识事物过程中主要依靠动词为其参照点,且人们的思维更容易顺着动词惯性压制其后的名词,从而让动词取得控制地位,形成轭式搭配这种独特的修辞表达。另外,以形容词和名词为参照点的轭式搭配也符合这种惯性压制表达方式,但并不常见。

1.3 及物性

由于大多数轭制构式的动词都带有至少两个名词,因此,这个主导动词必须带有及物概念,在65条以动词为参照点的结构中,及物动词有53条,占总数的69.7%,和不及物动词或其加介词构成的动词词组有12条,占总数的15.8%。这些数据显示,在轭制构式中,及物动词和动词词组所构成的参照点具有的及物性更能支配其后名词,更易于产生思维惯性作用,从而能顺理成章的压制其后不符合常规搭配的名词。

1.4 压制性

轭制构式的特点在于构式义压制进入其中的名词,使其获得额外的构式义,从而产生特殊、新奇的语言效果。轭制构式对词义的压制又可细分为VN1对N2的惯性压制和构式迫使N1对N2的惯性压制,因其中带有隐喻特征,所以称为隐喻性压制。惯性压制使得N2获得进入构式的条件,让N2获得像N1的隐喻解读。

2 语义特征

2.1 N1和N2的语义特征

轭制构式的构式义主要来自动词对进入其内的词项词义的限制,通过词项义与构式义的互动,最终通过压制消除语义冲突,取得构式形式和意义的统一。其中N1和N2都为名词,基本无例外。两者根据具体抽象涵义可以分为N1(具体名词)+N2(抽象名词)和N1(具体名词)+N2(具体名词)两类,具体参见表1。

表1 N1和N2的语义类型

在轭制构式中,绝大多数N1为具体名词,N2为抽象名词,占总数的63.2%,根据IC+机制,人们仍然习惯于借助具体事物为参照点来惯性认知抽象事物或概念,并通过隐喻压制将其具体化以便于认知和理解。在第二种结构里,N1和N2都为具体名词,其中N1和N2多属于不同的范畴的有22条,占此项总数的78.6%,属于同一个范畴的只有6条,占此项总数的21.4%,如在He ate a bun and a glass of milk中,milk和bun同属于食品这个范畴。这种现象说明轭式搭配的特点就在于把两个通常属于不同范畴并且在大多数情况下无常规联系的名词轭制在同一个事件域中,通过压制使之产生额外新奇意义的表达。

2.2 轭制构式的语义逻辑关系

轭制构式中的N1和N2主要由连接词and来连接,但也有别的连词如as well as,but,then,than等,它们之间主要存在以下几种语义逻辑关系:并列、选择、顺序、转折和递进。

表2 轭制构式的语义关系

从表2可以看出,轭制构式的语义关系以并列为主,且多用and,这印证了IC+机制机制中的惯性压制机制,符合人们的惯性思维习惯。

3 语用特征

3.1 突显性

轭式搭配巧妙利用结构上的省略从而使句子简洁流畅,有一气呵成之感。在轭制构式中,它独特的修辞效果正是由对非常规搭配N2的突现实现的。通过以动词做认知参照点,人们首先看到常规搭配N1,然后才注意到非常规搭配N2,通过惯性压制和隐喻性压制使得N2的地位得到突现,从而把人们的注意力吸引到N2上来,而N2由于受到双重压制从而获得了以前不具备的独特的构式义,这种词义的扭曲使人们产生新奇感,陌生感,从而达到一定的修辞效果。当听到轭制构式时,人们的第一印象是kill和N2“luggage”搭配不合常规,因此人们自然会把注意焦点放在N2上来分析它的深层含义,同时,在kill the boys的惯性驱使下人们顺着前面搭配的语势力量自然向下惯性压制带出了N2,使其获得了新的意义“销毁行李”的深层意义,达到了突显的效果。轭制构式中N2的突显如图3所示。

图3 N2 的突显简化图

3.2 隐喻性

在轭制构式中,有两种压制:第一种是动词对进入构式的与其属非常规搭配的词项进行的惯性压制,第二种压制是隐喻压制(metaphorical cohesion,MC),构式通过隐喻压制把N1的特征压向N2,使得N2能够得到像N1的隐喻解读,在化解语义矛盾中求得和谐。这与隐喻的运作机制相符合。如The fire burned the house and the memory of her childhood. 在这个轭制构式burn N1and N2中,N1为 the house,N2为 memory。burn通过惯性压制使得N2这个抽象概念能够进入构式,burn和N1搭配构成burn the house的结构通过语力压向N2,使得N2获得N1投射的某些物质特征,如“具有物质属性,可以燃烧”等属性特征,因此,可以被隐喻性的解读为 “记忆像房子一样被全部烧光”,如图4所示。

3.3 语言经济性

齐普夫(G. K. Zipf)(1948)提出的最省力原则(The Principle of Least Effort)认为,人们的各种社会活动均受最省力法则支配,且人们在解决各种问题时,总是试图以最小的代价获得最大的收益。轭式搭配就体现了最省力原则的要旨,且用一个词支配和修饰两个或两个以上的词,用最少的字表达最多的意义可谓是它典型特点之一,这也充分体现了人们用语的经济性和思维的简洁性原则。

四、结语

图4 隐喻压制

从句法、语义、语用和认知等方面对76条轭式表达进行分析,把它归纳为一种轭制构式进行研究,有动词性、及物性、突显性和隐喻性等特点。轭式搭配不仅仅是一种修辞手法,更是人们认知外部世界的一种方式,它的生成机制符合人们认识事物的规律,即

从具体到抽象,以具体的概念为参照点来认知抽象概念。由于轭式搭配的研究资料和语料较少,文中分析或有不足,期待后来者研究补足。

[1]Goldberg, a.Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M]. Chicago: The University of Chicago Press,1995.

[2]Goldberg, a.Constructions at Work[M]. New York: Oxford University Press,2006.

[3]Langacker, R. W. Foundations of Cognitive Grammar (Vol. I): Theoretical Prerequisites[M]. Stanford: Stanford University Press,1987.

[4]Langacker, R. W. Foundations of Cognitive Grammar (Vol. II): Descriptive Application[M]. Stanford: Stanford University Press,1991.

[5]Ungerer, F. & H. L. Schmid. An Introduction to Cognitive Linguistics[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[6]Zipf, G. K. Human Behavior and the Least Effort: An Introduction to Human Ecology[M]. Boston: Addison-Wesley,1949.

[7]陈友勋.轭式搭配的认知理据[J]. 重庆文理学院学报,2007, (3).

[8]侯国金. 轭配的语用翻译观[J]. 外语与外语教学,2012, (3).

[9]李鑫华. 英语修辞格详论[M]. 上海: 上海外语教育出版社,2000.

[10]牛保义. 自主/依存联结: 英语轭式搭配的认知研究[J]. 四川外语学院学报,2008, (2).

[11]沈家煊. 句式和配价[J]. 中国语文,2000, (4).

[12]王寅. 汉语“副名构造”的认知构造语法分法[J]. 外国语文,2009, (4).

[13]王寅. 认知语言学探索[M]. 重庆: 重庆出版社,2005.

[14]赵琴. 概念整合视野下的认知阐释[J]. 西安外国语大学学报,2007, (3).