天麻素注射液治疗后循环缺血性眩晕的疗效观察

张小沛

后循环缺血性眩晕是临床内科常见病之一,好发于中老年人,后循环又称椎基底动脉系统,由椎动脉、基底动脉和大脑后动脉组成,主要表现为头晕,目眩,可伴恶心,呕吐,肢体麻木,感觉异常等症,笔者从2008到2010年应用天麻素注射液治疗后循环缺血性眩晕取得较好疗效。现报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2008~2010年的64例住院患者,所选病例均符合后循环缺血性眩晕标准[1]。诊断标准:1)头晕,目眩,伴或不伴恶心,呕吐,肢体麻木,复视等;2)TCD提示椎基底动脉系统血流动力学异常,动脉粥样硬化斑块,管腔狭窄;3)排除耳源性,脑出血,肿瘤及心脏,血液系统疾病。随机病例随机分为两组:治疗组32例,男18例,女14例,高血压15例,糖尿病12例,脑梗死10例,高血脂12例;对照组32例,男17例,女15例,高血压15例,糖尿病15例,脑梗死12例。两组患者相比较P>0.05,其差异无统计学意义。

1.2 治疗方法 两组均在综合治疗的基础上(降压,降糖,降脂,抗血小板聚集及对症治疗),治疗组给以天麻素注射液600 mg加入5%葡萄糖或生理盐水250 ml静脉滴注,对照组给以复方丹参针20 ml加入5%葡萄糖或生理盐水250 ml静脉滴注,1次/d,均连用14 d。

1.3 疗效标准 痊愈:临床症状体征完全缓解。显效:眩晕症状明显减轻,可正常工作和生活。有效:眩晕等相关症状发作次数减少时间缩短,症状减轻。无效:治疗前后无变化或恶化。

1.4 统计学处理 采用t检验 P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

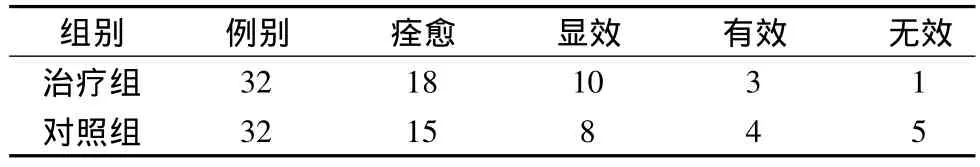

两组疗效比较见表1。治疗组总有效率明显高于对照组(P<0.05)

表1 两组疗效比较

3 讨论

后循环缺血是指脑部椎基底动脉系统一过性缺血发作和梗死,主要表现为眩晕,肢体麻木无力,恶心,呕吐等症,病因多为脑动脉硬化,颈椎病退行性病变致椎基底动脉管腔狭窄,血流动力缓慢,血液粘度增加。中医认为“诸风掉眩,皆属于肝”,天麻具有息风止痉,滋阴养肝,祛风通络之功效,主治抽搐,头痛,眩晕,半身不遂等症。现代药理研究天麻有效成分为天麻素,天麻素为脂溶性物质,可顺利通过血脑屏障,在脑组织降解为具有活性作用的天麻苷元发挥作用,天麻苷元与γ-氨基丁酸受体结合,从而发挥中枢抑制作用:镇静,催眠,抗惊厥,镇痛。天麻素还具有抑制氧自由基诱导的神经细胞损伤作用,降低外周血管阻力,降低血压和增加动脉血管顺应性作用,改善循环,提高脑细胞抗缺氧能力,增加脑部供血,保护脑神经细胞作用。综上所述:天麻素在治疗后循环缺血性眩晕有明显的优越性,值得临床应用。

[1]可新玲.天麻素注射液治疗椎基底动脉供血不足90例.中国医药指南,2009,7(11):26.