《中图法》第5版对文献编目的影响和促进

王文联

(南京工程学院图书馆,江苏 南京 211167)

1 5版《中图法》内容修订概述

《中图法》的每一次修订根据时代的发展各不相同,5版新增1631个类目,停用或直接删除约2500个类目,修改类约5200多个[1]。这些类目的修订总体上遵循了《中图法》编制原则,维护了它的连续性和相对稳定性。尽管如此,由于受各种主观因素和客观条件的干扰和制约,5版《中图法》难免有些缺陷。

2 5版《中图法》对文献编目的影响

2.1 类目设置歧义,影响二次文献的形成

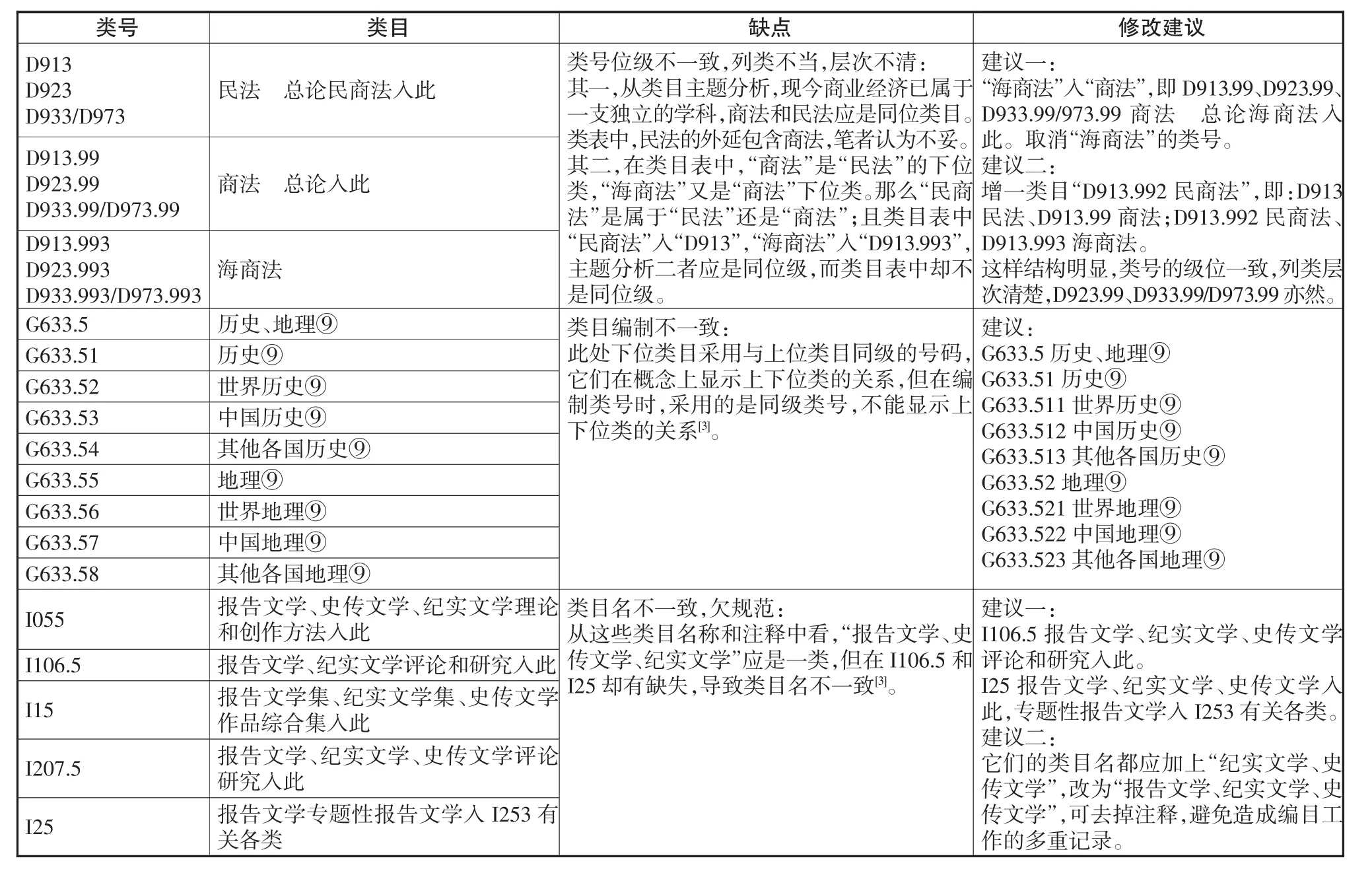

《中图法》是以科学分类和知识分类为基础,按照体系科学地设置类目的,类目的设置要充分考虑其助记性——逻辑性和理解性。无论是相同性质类目间的类号,还是复分仿分的类目,其类号所用序列和类目(名)所用语义必须保持协调性和一致性。要求在类表中同一涵义的主题概念使用相同的号码进行配置,要求配备的标记符号具有规律性。对具有相同区分标准的类目,在采用对应列类法的同时也应采用对应编号法。运用统一的类号和对应的类目名,保持类号和类名良好的互通性,充分体现其助记性和逻辑性。如涉及到“世界”、“中国”和“各国”概念时,分别用“1”、“2”、“3/7”来配号,类目名称也相互一一对应,如I1世界文学、I2中国文学、I3/7各国文学;“D909法学史、法律思想史”下级类目“D909.1中国”、“D909.2世界”、“D909.3/.7各国”[2]。但是 5版《中图法》在类号、类目设置上仍未达到一致性原则。如表1所示。表1中所述之问题违反了分类编目的易懂、易记、易用的原则,丧失了类表中类目的关联度和助记性,容易使编目人员在分类和确定主题时产生歧义,一定时间后易造成信息冗余,增加了编目人员的记忆成本,同时也影响信息资源的二次文献形成。

表1 类目设置歧义

2.2 共性类目分散,影响文献编目检索点的选取和规范控制

《中图法》为解决编目工作中“有类无书”和“有书无类”等问题,对有共性的类目尽量采取复分和仿分的方法,这样既减少了分类法篇幅,又达到了细分的目的。而5版《中图法》仍有共性问题重复列类的现象,忽视了集中简明的编制原则,见表2。

表2 共性类目分散

图书馆文献编目含有一定的学术性,但又有别于学术论述,所编书目应繁简得当,适用于教学科研,简明扼要、经纬分明地反映文献信息的共性和个性,有利于教师学生的有效检索。以上建议不但简化了类表,达到了细分的目的,而且促进了图书馆编目工作重心的转移:对书目数据检索点的选取与检索点的规范控制[4]。

2.3 类目设置欠准确,影响编目工作信息采集的完整

图书馆服务不但专业性强且专指度高,所以类目划分归类一定要准确。类目设置的准确性是拓展类目容纳性和控制类目深度的必要条件,5版《中图法》建立类目体系采用的是逐级划分的等级列举式,按层层划分、层层隶属的原则确定类目,其主要依据文献的本质属性即学科知识内容为分类标准,每一类级的展开都有特定的标准。比如“TN95雷达”类目,可按“TN958雷达:按体系分”、“TN959雷达:按用途分”、“TN959.7雷达:按使用地点分”,但是仍然有标准不统一的情况,违反有效实用性原则。如表3所示。

同位级类目分类标准不统一,类目设置欠准确,类目划分标准的多样性,使得类目划分的深度缺乏统一的层次控制,不符合类目划分层次控制原则,限制了类目的扩展和容纳性,难以对文献内容进行深层次的描述和揭示,影响高校图书馆文献编目的学术表达和信息采集[5]。

3 5版《中图法》促进图书馆编目工作

改版后的《中图法》虽然存在着诸多不足,但其对文献编目工作所产生的促进作用仍十分明显:全面系统地审视原有类目和列类,适当增加一些新类目以适应新学科产生所带来的文献标引的需求,缩小分类法对科学技术发展的相对滞后;删除文献保障率极低的类目,停用使用已失去生命力的类目;保持分类体系的连续性和相对稳定性,降低文献改编工作的难度等[3]。

3.1 拓展编目工作的知识服务功能

图书馆传统的文献编目主要是对文献的外形及内容特征进行客观揭示,过分强调文献的客观性,容易导致文献编目的教条化,注重的只是知识的整合和著录。网络环境下图书馆文献编目不是单一的封闭行为,而是多功能的动态环境下的开放行为。5版《中图法》一系列的改进措施,加上动态环境的联合编目,使得编目人员有条件进行文献信息资源的生产,全面深层次地揭示文献内容,提高其标引深度,并强化了图书馆文献编目的知识服务功能,体现其知识服务理念。

3.2 促进文献编目与国际接轨,利于文献信息资源的共享

《中图法》的编制和使用逐步从多元化、个性化过渡到统一化和标准化,这一特征在5版中亦有体现。标准化和规范化是文献编目——书目数据能够共享的前提和保障。由于5版《中图法》修订充分考虑了社会的发展,借鉴了西方三大分类法DDC、UDC和LCC修订的技术特点、主要类目的变化,结合《中国分类主题词表》、分类知识库(分类法与主题词表对照数据库)对类目进行更新和增补。5版《中图法》的修订对各专业文献数据库的图书、资料论文的类目标引频率进行统计调查,分析各类体系与学科领域发展的滞后性问题,以及网络信息资源应用的方法和实践,走标准化、规范化道路并与国际标准接轨。图书馆文献编目由原来的通过编制检索目录发展为对文献信息进行标准著录和规范控制,使其对网络信息资源的组织和揭示更具有容纳性和扩展性;通过书目记录文献存在的状况,提供检索、传递文献信息、指导阅读,有利于文献信息资源共建共享,有利于编目成果的交流和传播,提高了文献信息资源的利用率[6]。

[1] 国家图书馆《中国图书馆分类法》编辑委员会.中国图书馆分类法[M].第五版.北京:国家图书馆出版社,2010.

[2] 叶继元.信息组织[M].北京:电子工业出版社,2010.

[3] 国家图书馆《中国图书馆分类法》编辑委员会.分类法研究与修订调研报告[M].北京:北京图书馆出版社,2007.

[4] 陈立红.《中图法》第5版A大类类目设置之我见[J].图书馆学刊,2011(9):42-44.

[5] 王江.《中国图书馆分类法》(第5版)类目设置的瑕疵[J].图书馆建设,2011(5):24-27.

[6] 梁俭.网络环境下我国文献编目规则存在的不足与对策[J].图书馆建设,2010(7):62-64.