基于信息不对称信贷市场风险的博弈分析

汪慧玲,郭 强

(兰州大学经济学院,甘肃兰州730000)

信贷市场经济活动中的每个参与主体都是有限理性的,在信息不对称的条件下,主体对客体的认识是有限的,从而主体做出的决策往往是不全面、不准确的,这就导致了信贷市场中经济活动的不确定性与复杂性,进而形成信贷风险。信贷风险属于投机风险,其兼具收益与损失的双重属性。商业银行一方面要吸收储蓄者的存款,另一方面又要满足企业的贷款行为,作为满足储蓄者与企业需求的中介机构,使其在追求利益最大化的过程充满着复杂性和不确定性。

博弈论是指在一定的规则约束和环境条件下,某个个体决策者或组织根据其所拥有的信息,对某种活动做出决策并从各自的决策行为中取得相应结果或收益的过程,可用来研究相互依存的理性决策主体与决策客体直接发生相互作用时的决策行为及其均衡状态,在经济学中它是一个非常重要的概念。本文正是从博弈论的角度,通过对储户的存款和提现行为、商业银行不同的信贷决策、企业的贷款以及契约遵守等行为进行分析,并从中寻求一种相对均衡的状态,以期保证信贷资金的流动性、收益性和安全性。

1 文献综述

斯蒂伯格在《信息经济学》一文中对传统经济学中的完全信息假定理论进行了批判,得出信息是不对称的,从而说明了经济主体的行为具有极大的不确定性。斯蒂格利茨和韦斯通过研究,证明了信贷市场上的信息不对称可以增强金融中介机构的脆弱性和导致某些不完全竞争市场的崩溃,并将研究范围扩展到信贷市场中的道德风险问题。[1]刘钦分析了在信贷市场中由于信息的不对称,使得企业处于优势地位,而银行处于劣势地位,从而产生了严重的逆向选择问题。[2]金武等分析了信贷市场中风险厌恶型投资者克服逆向选择的信贷决策机制,并且提出了满足这种机制所需要的条件。[3]徐宁等运用博弈论的相关理论,建立了信贷市场中银行监督企业道德风险行为的博弈模型,并对其进行了纯策略均衡和混合策略均衡的分析,从理论上推导出防范道德风险的机制。[4]萨秋荣从信贷市场中的参与主体银行、企业、消费者的角度,分析了其在追求自身利益最大化过程中的决策行为,得出了参与主体之间的这些行为会增大银行风险,导致资本外逃并且引发银行业危机。[5]王建明对企业在贷款发放前后与银行的相互博弈进行了分析,讨论了信息不对称环境中商业银行如何有效防范信贷风险,并结合我国实际,为商业银行提出了更多的风险管理思路。[6]

总之,虽然上述研究取得了不菲的成就,但仍留给后续者很多的研究空间,本文正是在前人研究的基础上,在信息不对称的条件下,从储蓄者、商业银行、企业的角度对我国商业银行信贷风险做了更进一步、更加全面的博弈分析,以期在结合我国金融环境实际的基础上得出商业银行信贷风险的产生机理以及有效的防范机制。

2 信贷市场参与主体决策行为的博弈分析

2.1 储蓄者存款行为的分析

在利率完全市场化的条件下,存款者可以根据商业银行的利率来判断其经营效益和风险程度,从而事前防范风险、保证自身的安全。但现阶段我国商业银行利率尚未实行完全市场化,在存款人看来,效益好、风险低的商业银行和效益差、风险高的商业银行都是一样的,存款人在选择商业银行时,不能够有效地事前规避风险。

在商业银行利率一定的条件下,假定每一个存款者都拥有a单位资金,现对于储户甲来说,由于信息的不对称,储户甲不能根据利率来判断商业银行的效益水平和风险程度,现在他有两种选择:一是,盲目地随从多数存款者的行为。若这家商业银行经营效益好、风险低,资本流动性强,那么每一位存款者到期时都将会取得A单位的收益;反之,当这家商业银行出现意外状况时,则会发生挤兑,每位存款者将会取得A'单位的款项(A'<a<A)。二是,选择不同于多数人的行为。若成功将会获得A单位款项,失败时将会得到A'单位款项。①假定存款者在第一种情况下成功的概率为P1,在第二种情况下成功的概率为P2,则储户甲概率的效用分析如下:

储户甲盲目随从时获得的款项期望值为:

储户甲拒绝盲目随从时收到的款项期望值为:

到底哪一种策略对于储户甲更加有利,下面我们对两种策略的预期收益的期望值做差值分析:

易知,当Δη≥0时,说明第一种策略预期收益的期望值大于第二种策略,第一种策略有利;反之,则说明第二种策略更有利。在信息不对称的条件下,储户甲所掌握的信息是有限的,从理性上来讲,他认为多数存款者所掌握的信息量大于自己所掌握的信息量,因为每种策略成功的概率与所拥有的信息量成正比,所以可知p1>p2。又因为每种策略成功时的收益大于失败时的,即A>A',所以可得Δη>0,说明在信息不对称的条件下,每一储户的最优策略是盲从多数存款人的行为。

在我国,商业银行与存款者之间存在严重的信息不对称,由于商业银行通常不能向存款者提供全部信息,或信息披露及传播等方面的困难,存款者掌握的信息往往是不充分的,这就使存款者的行为往往盲目地去随从另外一些可能掌握更多信息的投资者的做法,便形成了“羊群效应”。同时,信息不对称对银行系统的稳定性也会产生不利影响,存款人一旦听到某个商业银行经营不善的消息时,可能出现挤提行为,进而影响其他金融机构,形成挤兑风险。

2.2 存款人提款行为的博弈分析

假定储户甲和乙同时在某一商业银行分别存入a单位货币量,存款利率为r,存款期限为n,商业银行将他们的存款以某一利率全部贷放出去。根据大数定理,在储户的提款行为随机发生时,储户不会同时提款,银行只要有稳定的存款基础便可以保持流动性以满足储户的取款需求,因此储户甲和乙在到期时提款,得到的收益均为a(1+r)n。若商业银行发生某些突发性的事故,则会加快储户的提现速度。如果商业银行的流动性不足,则会在贷款到期之前被迫清算其投资,将会收回总额为2b的款项,a>b>a/2。此时对于储户甲而言,如果储户乙的策略是挤兑,而储户甲不挤兑,则储户乙收到a单位款项,储户甲收到的款项为2b-a(2b-a<a);而若储户甲也参与挤兑,则储户甲和乙款项均为b(b>2b-a),则此时储户甲的较佳策略是挤兑。如果储户乙的策略是不挤兑,储户甲则认为自己挤兑与否均不对储户乙的安全构成影响,所以,无论储户乙采取何种行为,对储户甲而言,其最佳选择是参与挤兑(如图1所示)。

图1 甲乙博弈获得款项矩阵

即使储户甲和乙事先达成在银行经营发生意外变动时不进行挤兑以提高共同利益的共谋,挤兑行为仍然会发生。这是因为储户将面临个体理性行为和集体非理性行为的冲突,单个储户的理性选择是在银行尚有支付能力时抢先提款。

银行风险会因失去信用基础而加速变动,流动性风险一旦爆发,存款者的挤兑行为将会引发系统性风险。当一家或几家银行出现风险时,存款者会将存款从这几家银行提出,存入经营比较稳健的银行;如果当经营比较稳健的银行也出现支付风险时,存款者将大规模从银行中提取存款,从而形成存款越是难以兑付,就越是没有客户存款,客户越是挤兑,存款越是减少,存款越是难以兑付的马太效应。[7]

2.3 企业的贷款行为

在信贷市场上,企业是否会向银行借款并进行投资,主要取决于其投资的预期收益与贷款成本之间的比较。假定某一企业向银行贷款a单位货币并投资于某一项目,贷款利率为r,贷款期限为n。②若其投资的项目有两种结果,即成功或失败,成功时收益为R>0,失败是收益为0,项目成功的概率为p,则项目成功时企业的利润为R-a(1+r)n,失败时企业亏损a(1+r)n,于是企业利润的期望值为:

由式(1)可知,当 E(π)=pR -a(1+r)n≥0,即时,企业才会向银行申请贷款并投资于项目。因此可知

为企业贷款投资的临界值。对于公式(4)我们可以作如下分析:

(1)当银行的贷款利率r一定时,企业投资的预期收益的最小值Rmin与投资成功的概率p呈负相关的关系,即项目成功的概率越小,风险越大,项目所能带来的预期收益也就越大,高风险在一定程度上意味着高收益。所以存在一个成功概率p',当p≤p'时始终成立,企业申请贷款并投资于项目。

(2)假定银行和企业已知投资的预期收益的最小值Rmin且Rmin一定时,可知r与p成反比例关系,即利率越高,投资项目的成功率越低,项目的质量越低,贷款的风险也就越大。

在信贷市场中,由于存在着信息不对称,将会导致金融活动发生逆向选择。逆向选择发生在贷款之前,那些经营差、偏好高风险的企业反而更加积极主动地去争取更多的贷款,由于银行并不能区分不同企业的风险程度,因此只能按照信贷市场上所有企业风险程度的平均值来决定贷款利率。这样一来,那些实际上风险较低的经营稳健的企业会因借款成本高于预期水平而退出信贷市场,信贷市场中借款者更多的是那些敢于冒险、风险较高且愿意支付高利率的企业[7],从而产生高风险项目驱逐低风险项目的“劣币驱逐良币的现象”,增加信贷市场的风险,这就是银行贷款利率的逆向选择效应。

高额的贷款利率,一方面能够给银行带来更多的收益;另一方面,由于逆向选择效应的影响会增大银行贷款的风险,降低贷款收回的概率。因此,随着贷款利率的提高,银行贷款的预期收益和风险都会增加,但是贷款预期收益的增加小于利率上升的速度,而且随着贷款利率的上升,二者之间增长速度的差距会逐渐增大,当达到某个临界值时,由于利率升高带来的预期收益的下降会完全抵消掉预期收益上升的效应,此时预期收益达到最高点。图2描述了银行预期收益与贷款利率的关系。

图2 银行预期收益与贷款利率的关系

2.4 信贷市场中的道德风险以及银行对企业贷款使用的监督

设某一企业向商业贷款a单位资金,贷款利率为r,贷款期限为n,对于贷款的使用企业有两种策略:一是按贷款合约投资;二是违约投资于风险更高预期收益更高的项目。当企业按照贷款契约进行投资时获得收益为R0,而企业违背贷款契约通过道德风险行为获得的额外收益为ΔR,由于道德风险行为给商业银行带来的损失为d。商业银行可以监督企业是否遵守合约,监督费应为C,若在监督的过程中发现企业没有遵守合约,那么企业必须向商业银行缴纳m单位的罚款。③在这个两人博弈中,我们假设企业违背合约发生道德风险行为的概率为ρ,商业银行进行监督的概率为w,则商业银行与企业的博弈矩阵如图3所示。

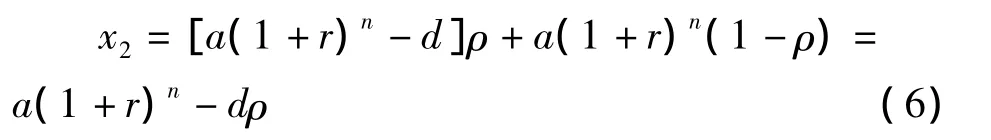

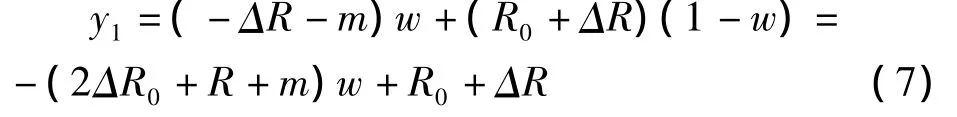

就商业银行而言,只有当罚款额大于监督费用时,才值得对企业的贷款使用进行监督。当企业发生道德风险行为的概率ρ给定时,银行对企业进行监督时预期收益为:

图3 商业银行监督企业道德风险行为的博弈矩阵

银行不对企业进行监督时预期收益为:

因此,Δx=x1-x2=(m+ΔR)ρ-C,当时 Δx=0,得混合策略纳什均衡[8]下 ρ值由 ρ'=,可知,当监督成本C与企业违约时获得的额外收益为ΔR一定时,ρ'与m成反比例关系,商业银行对企业的违约罚金越大,企业违约发生道德风险行为的概率越小,即高额的罚款可在一定程度上遏制企业的违约行为。伴随着信息技术的发展和信用体系的完善,商业银行的监督成本C会逐渐地减小,此时商业银行对企业的监督行为会更加有利。

就企业而言,只有当罚款数额大于违约发生道德风险获得的额外收益时,罚款才能制止企业的违约行为。当商业银行监督的概率w给定时,企业违约时的预期收益为:

企业履约时的预期收益为:

因此,Δy=y1-y2= -(2ΔR0+R0+m)w+ΔR,当时 Δy=0,得混合策略纳什均衡下 w值

在信贷市场上,作为借方的企业比作为贷方的商业银行拥有更加充分的信息,企业有可能利用自身的信息优势来谋取更大的利益,因此商业银行将趋于收取更高的利率来弥补自身信息上的劣势地位,而贷款利率的提高将会诱使贷款者违背合约进而选择更高风险的投资项目从而导致道德风险。道德风险发生在签订贷款合约之后,由于信息不对称,商业银行不可能监督贷款企业的每个决策行为,使企业作出不利于商业银行的行为,为了有效的防范和避免道德风险,商业银行有必要对企业的贷款使用情况进行监督。

3 结论及政策建议

3.1 结 论

信贷市场中的信息不对称性,是商业银行产生信贷风险的主要原因。在信贷资金流向企业的过程中商业银行始终处于信息劣势地位,无法对企业的信用质量以及贷款实际投资项目的预期收益和风险做出准确的判断,从而往往导致决策上的错误,引致信贷资金的损失,并进而为金融危机埋下隐患。[9]

在信贷市场经济活动的过程中,储户作为资金的拥有者,由于商业银行利率的固定性而不能够判断其资本流动性以及风险程度从而处于信息劣势地位,所以储户在存款时对于商业银行的选择往往具有一定的盲目随从性,从而不能有效的事前防范风险;在商业银行发生经营意外时,由于信息的不对称,在储蓄者之间博弈的过程中出现个体理性与集体理性的冲突,形成“囚徒困境”现象,导致挤提行为进而形成马太效应,波及相关联的金融机构,进而造成更大范围的金融动荡。企业的贷款行为是否会发生主要取决于其项目投资的预期收益与借款成本之间的比较,只有当预期收益大于成本时,企业才有利可图,贷款行为才会发生;企业作为贷款的使用者,对其自身的经营状况以及贷款的实际投资项目的收益和风险均拥有充分的了解从而处于信息优势地位,使其为追求更大利益而可能做出违背契约的不利于商业银行的道德风险行为,增大了项目投资风险。作为处于信息劣势地位的商业银行,为了保证其贷款的安全,能够按时全额的收回贷款,有效地防范企业的道德风险行为,有必要对企业的贷款使用情况进行有效监督。

3.2 政策建议

(1)建立完善的银行内部风险管理体系

目前,我国大多数商业银行没有真正落实流动性、安全性、收益性的经营原则,贷款审核制度和风险控制制度相对薄弱。为了加强我国商业银行防范信贷风险的能力,可以借鉴国外先进的信贷风险防范经验,建立完善的贷款审查组织架构,建立起“信贷制度制定权、贷款发放执行权、风险贷款处置权”三者既相互独立又相互制约的组织机构。[10]此外,还应进一步完善统一授信制度和尽职调查控制制度,以保证商业银行对借款人的授信程度,防止授信失控。

(2)建立有效的信贷风险信息系统

我国商业银行现有的信贷管理信息系统,在信息的真实性、全面性和功能完备性上存在诸多缺陷,尚未达到高效的标准。因此,我国商业银行有必要对现有的信贷风险信息系统进行优化升级,引入先进的计算机信息管理技术,构建全面、真实、高效的数据处理平台。利用计算机技术对风险管理政策、业务规则流程及风险控制指标等内容进行程序化处理,最大限度降低由于人为失误而产生的信贷风险,提高数据的利用效率,保证信贷信息的及时性和准确性,从而提高整个信贷体系的运行效率。

(3)加大监督力度和监管人员的业务水平

通过加重对被监督方道德风险行为的处罚以及利用法规制度制裁对方的机会主义行为,可以提高其违约成本并将违约的经济损害转移给违约者,从而降低被监督方从事道德风险行为的积极性。实践证明,商业银行的监督机制越健全,企业违约的概率就越小,道德风险行为也就会相应地下降。这样做,一方面可以打击企业采取道德风险行为的积极性;另一方面,信用风险转移市场的复杂性不仅提高了对市场参与机构的风险管理能力,也大大提高了对监管部门监管能力的要求[4],迫使监管人员主动学习多种学科知识,有效地提升其监管水平。

(4)风险文化建设

作为商业银行企业文化的核心内容之一,风险管理文化对商业银行的风险防范起着重要的作用,是商业银行风险控制的无形防线。在风险文化建设上,商业银行一方面要强化全员的风险意识,树立涵盖各项业务、各个部门的全方位风险管理理念。另一方面,要在对经营管理中的风险作深入研究的基础上,形成系统的风险控制制度和奖惩制度,使风险意识真正融入每个部门、每位员工的行为规范和习惯中,让每一位员工清楚地认识到自己工作岗位上存在的危险,形成防范风险的第一道防线。

注 释:

① 此处,为了便于分析,我们假定储蓄者的两种选择行为在其决策成功时所获得的款项是相等的,在其决策失败时所获得的款项也是相等的。

② 此时不考虑贷款抵押物的情况。

③ 假定当企业遵守契约时,将会获得正常的收益,而在违背契约发生道德风险行为时,若被商业银行发现,不仅没收其全部所得,还要处以一定的罚款。

[1]Stiglitz J E,Weiss A.Credit Rationing in Markets with Imperfect Information[J].American Economic Review,1981,71(3):393 -410.

[2]刘钦.非信息对称下银行信贷风险及对策研究[J].国际金融,2002(4):59-61.

[3]金武,王浣尘,董小洪.对风险厌恶型投资者克服逆向选择作用的信贷决策机制分析[J].上海交通大学学报,1996,30(8):38-43.

[4]徐宁,廖列法.银行信贷风险转移道德风险博弈分析[J].生产力研究,2009(4):43-45.

[5]萨秋荣.银行危机中的消费者、银行、企业之间的博弈行为分析[J].生产力研究,2009(3):45 -52.

[6]王建明.不对称信息条件下商业银行信贷风险的博弈分析[J].南京财经大学学报,2004(2):65 -68.

[7]刘毅.银行业风险与防范机制研究[M].北京:中国金融出版社,2009:3-4.

[8]朱·弗登博格,让·梯若尔.博弈论[M].北京:中国人民大学出版社,2010:401 -403.

[9]罗洎.信息不对称条件下现代商业银行信贷风险规避的博弈分析[D].长沙:湖南大学,2005:44-45.

[10]周婧烨.我国商业银行信贷风险度量及其管理研究[D].北京:对外经济贸易大学,2005:34-36.