蚓激酶联合氯吡格雷治疗糖尿病性急性脑梗死的疗效与安全性评价

武汉市中心医院(430014)刘小洲 张临洪

糖尿病是缺血性卒中的独立危险因素,2型糖尿病患者发生卒中的危险性增加2倍。糖尿病并急性脑梗死患者占脑梗死患者的20%~25%,神经功能损伤程度与入院时血糖的升高成正比,且神经功能恢复差、复发率和病死率高,预后也较非糖尿病合并脑梗死患者差。随着糖尿病发病率逐年增高,2型糖尿病并发脑梗死的发病率也呈上升趋势。因此,本文就蚓激酶联合氯吡格雷治疗糖尿病性脑梗死的疗效及安全性进行研究,以期提供一种积极有效的治疗糖尿病性急性脑梗死的方法。

1 资料与方法

1.1 病例选择 选择2008年1月至2010年12月间收治的糖尿病性急性脑梗死患者100例,并随机分为治疗组和对照组。①纳入标准:已确诊有糖尿病,符合第四次全国脑血管病会议修订的脑梗死诊断标准并经头颅CT或MRI检查确诊;发病在72h以内者;首次发病或既往发病的肢体瘫痪后遗症不影响神经功能评分的再发患者;年龄为18~75岁;无全身严重并发症;临床试验前未用溶栓、抗凝及降纤治疗。②排除标准:经检查证实由颅内占位性病变、大面积脑梗死、短暂性脑缺血发作、脑出血和出血性梗死引起者;严重心脏病、意识障碍以及患有癫痫、精神病和过敏性疾病史者;血液系统疾病、出血史、出血倾向及消化道溃疡者;血压和血糖控制不理想者;合并肺部及气道感染者;妊娠或哺乳期妇女;合并有心血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病、生命体征不稳定及体质条件较差者。

1.2 分组方法 采用随机数字表将所选100例患者随机分为两组。①对照组:50例,在给予抗高血压、调脂和降糖的基础治疗上,单用氯吡格雷75 毫克,每日一次,治疗30天。②治疗组:50例,在对照组基础上,加用蚓激酶60万单位,每日三次,空腹口服,治疗30天。对照组男28例,女22例,年龄48~75岁,平均年龄(62.70±11.34)岁,起病至入院时间6~72小时,平均22.35±12.62小时;治疗组男26例,女24例,年龄50~75岁,平均年龄(61.89±11.70)岁,起病至入院时间4~70小时,平均23.12±12.76小时。治疗前两组在NIHSS评分(美国国立卫生研究院脑卒中评分)、凝血功能指标和血液流变学、血小板聚集率等指标各方面比较无显著性差异,两组具有可比性(P<0.05)。根据病情酌情加用脱水、降压和降糖药物以对症处理。

附表2 治疗前后血液流变学指标比较(x ±s)

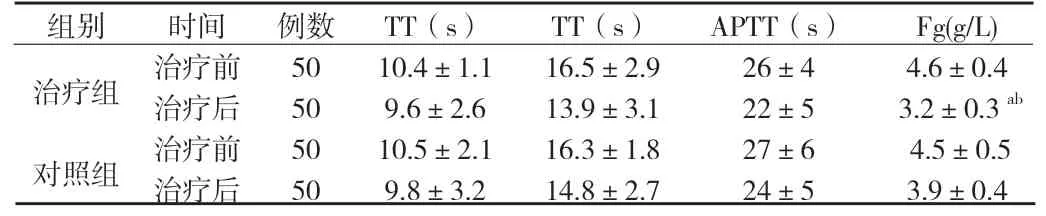

附表3 治疗前后凝血功能指标比较

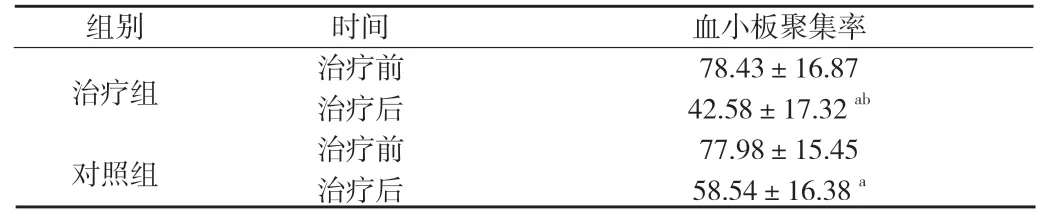

附表4 治疗前后ADP诱导的血小板聚集率

1.3 观察指标 在治疗前和治疗后30天,检测血液流变学、凝血功能和ADP诱导的血小板聚集率等实验室指标;并检测治疗前后的血、尿常规和肝肾功能。

1.4 临床疗效评价标准 根据脑卒中积分法,对患者进行NIHSS评分,根据疗效指数=(疗前积分-疗后积分)/疗前积分×100%判定。痊愈:疗效指数≥85%;显效:50%≤疗效指数<85%;有效:20%≤疗效指数<50%;无效:疗效指数<20%。总显效率为痊愈率加显效率。总有效率为(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。

1.5 统计学处理采用 SPSS11.0统计学软件进行分析,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,计量资料采用t检验,计数资料用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

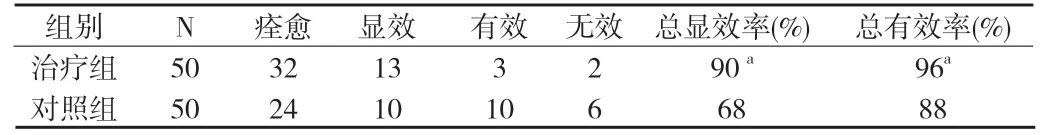

附表1 两组病例治疗后疗效比较(例)

两组患者治疗前后临床疗效、血液流变学指标、凝血功能、ADP诱导的血小板聚集率变化比较:见表1~3。

全部病例治疗结束后,治疗组出现1例血尿,未见其他不良反应。

3 讨论

脑梗死是指由于脑部血液供应障碍,缺血、缺氧引起的局限性脑组织缺血性坏死或脑软化,是临床常见病、多发病,据资料报道全国每年脑血管病新发患者约150万,其中脑梗死达70%,且复发率高达20%~40%[1]。

糖尿病作为脑梗死的独立危险因素,可引起脑血管广泛病变。糖尿病患者存在糖、蛋白质和脂肪代谢紊乱,内皮细胞损伤,炎性反应,氧化应激损伤,胰岛素抵抗,纤溶系统异常,可引起脑内大、中、小血管动脉粥样硬化。动脉粥样硬化的血栓形成所导致的急性心脑血管事件是血管原有的病理疾病所引发的一系列复杂炎症反应的结果,主要表现为血小板在粥样斑块部位的聚集,局部血栓形成及血栓和斑块脱落阻塞远端,导致远端的血液循环障碍。血小板在此过程中起着重要作用[2]。相关研究结果显示,糖尿病脑梗死患者血小板活化水平明显增高,分布宽度增大,黏附功能和凝血功能增强,更容易使血栓形成加速及扩大[3][4]。因此,抗血小板治疗是对脑梗死患者有效且必要的手段。抗血小板研究协作组报道,抗血小板疗法可使严重血管性疾病的发病率降低22%。

纤维蛋白原是一种由肝细胞产生的糖基化蛋白,是由两个相同的亚单位组成的,每个亚单位包含3条肽链,即α,β和γ。在凝血酶的作用下,纤维蛋白原降解为纤维蛋白。研究显示纤维蛋白原主要通过以下两条途径参与动脉粥样硬化炎症反应:①纤维蛋白原γ117-133通过与细胞间黏附分子-1形成“分子桥梁”[5];②纤维蛋白原β15-42通过与血管内皮钙黏连蛋白结合参与动脉粥样硬化炎症反应[6]。纤维蛋白原还可通过与血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体和白细胞巨噬细胞抗原复合物-1结合,参与形成血小板白细胞聚集体,血小板白细胞聚集体在血小板活化、聚集以及动脉粥样硬化进程中起着重要的作用[7][8]。

NINDS试验[9]和ECASS 3期试验[10]以及我国的尿激酶溶栓试验[11]均表明,在溶栓时间窗内使用rt-PA和尿激酶是安全有效的,并且已成为治疗急性脑梗死、抢救缺血半暗带的有效手段。而蚓激酶含有多种酶成分,具有类似组织纤维蛋白溶酶激活物成分,分属纤维蛋白溶酶原激活物和纤维蛋白溶酶2种酶,通过以下途径形成抗血栓特性:①与纤维蛋白原有选择性亲和力,可直接水解纤维蛋白原;②通过促进纤溶酶原转化为纤溶酶,激活纤溶系统,增强内源性纤溶活力;③降低血小板聚集率,改善血液流变学指标,适用于血栓和栓塞性疾病。

通过研究证实,蚓激酶联合用氯吡格雷发挥抗血小板作用优于单用氯吡格雷,并可显著降低纤维蛋白原和改善血液流变学指标,进而提高了对糖尿病性脑梗死的疗效,改善了患者的预后。两者比较不良反应未见明显统计学差异,是值得推广的、安全的治疗糖尿病性脑梗死的方法,为治疗糖尿病性脑梗死提供了新途径。