孝亦有道

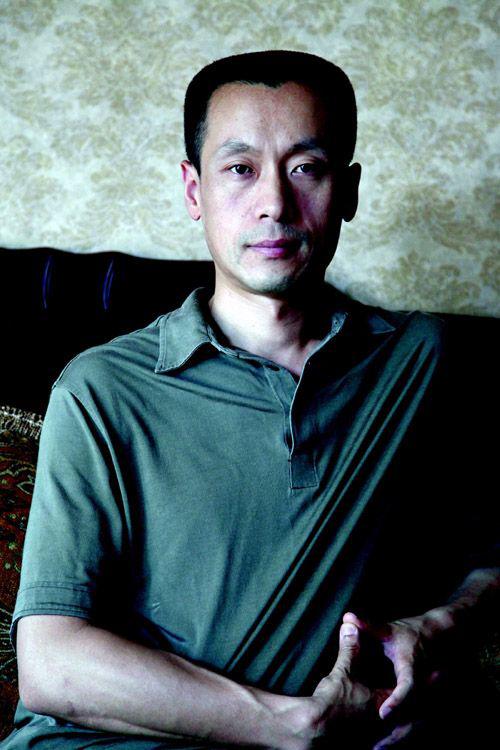

刘波,博士,国家二级美术师,全国青联委员

“孝”实际乃是中国人的一种最自然的宗教

近听一档广播,主持人和嘉宾辩论“新版二十四孝”,尽管语焉不详,仍旧可以从中了解目前所谓的新版“二十四孝”,比之旧时代之说法,诸如“卧冰求鲤”、“埋儿奉母”等等极端的手段虽然进步不小,但大体还是类似一些任务,或者作业。我想其出发点一定是非常好的,看到了社会上存在的种种问题,也想到了这些问题的根源或多或少与“孝道”的缺失不无关系。然而其效果,恐怕包括节目主持人和嘉宾在内的很多人都深度存疑。

存疑的根本,是这些条条框框的具体操作性如何。比如有嘉宾坦言,倘一一照单找齐,则一个人根本无法上班工作。且一个人倘无所动于内心,而仅仅是做给人看,则不如不做。不能实际操作,则公文形同虚设,徒增大众茶余饭后的谈资而已。

《孝经》是我们民族传统中的一部大书,言其“大”,非指部头之大,乃是旨意、摄受之大。“孝经者,百行之宗,五教之要。”“子曰:夫孝,德之本也,教之所由生也。”“孝”不是一件可有可无、可做可不做的事,它既有基本的要素,又有因时代不同而不断丰富的内涵,它直接指向一个人安身立世的根本,同时也是维系一个集体、社会乃至国家安定、和谐的重要因素。

中国古典的学问,都和实行密不可分。知道“孝”的概念和真正对“孝道”奉行不悖中间相差何啻万里?《孝经》中提出了最简单但又最难做到的对“孝”的践行方式:

“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”

“立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。”

古人“立言”之前,都有“立功”、“立德”的基础,很多是早就做到了,只是不想说出来。“立言”出于无奈,本不欲言,为传道而勉为言说,点到为止。就说这两句话,“孝之始”仅仅要求你不要毁伤身体发肤,岂不太过容易乎?然而我们有多少人,动辄自轻自贱甚至自暴自弃、自我结束?对自己的身体不敬,也是对父母的不敬不孝。推而言之,公共场合不修边幅、不自尊也可以看作是另一种“毁伤”。一个人衣着整洁、形容整饬、善养浩气都应该是对父母所赐自己身体的一种敬意。能做到这最基本的一点,一个人想堕落也难。

而这“孝之终”,不是具体所指某事,而是“立身扬名,以显父母”,从最初级的层面来讲,父母最希望子弟的,就是成才。通过修身,小则齐家,大则治国甚至平天下,不辜负父母养育之恩,如此,方是大孝。而一个人能常怀父母恩,知道自己倘使父母快慰,莫过于带给他们光荣,倘使父母伤心,莫过于带给他们耻辱,则必然事事力争上游。而这样的一个上下求索之心,又必然会促发一个人在日常琐屑事物上用心留意,何敢做出辱没祖上、陷父母于不堪境地之事?如此,则“孝”实际乃是中国人的一种最自然的宗教,礼敬父母最切近、最实在。不但可以时时烛照我们的前途,也可以时时护佑我们的心灵。

“子曰:吾志在春秋,行在孝经。”中国人的人格培养,往往寄托在一些具体可感而又亲切温暖,且须臾不能离之事物。“孝经”不但可以日日、时时作为修身之依托,更是大道根本之所在,从中参究人生的根本道理,应该是最符合人伦而又最行之有效的方式。

同时,我们需要警惕“慧智出,有大伪”,倘对于一件事规定太多、用心太多,则恐去自然益远。《孝经序》言:“朕闻上古其风朴略,虽因心之孝已萌,而资敬之礼犹简。”这里的“风朴、心萌而礼简”应该是世道人心需要永远守护的状态。无论现代社会如何发展,人心的简古应该是我们追逐的目标。一旦矫情,则再多的礼节,无所作用于内心,都将无济于事。

责任编辑 张向永