社会企业人才队伍建设的历程、问题和对策

● 陈俊峰 孙宇凡

■责编 韩树杰 Tel:010-68345891 E-mail:hrdhsj@126.com

社会企业兴起并逐渐成熟于公益组织发达的西方国家,西方学术界对社会企业的研究起步较早并已形成较为深入的认识。英国学术界将社会企业定义为拥有明确的社会目标而不是以股东和所有者的利益最大化为动机、所获得的利润都再投入到企业或社会之中的一种企业。意大利学术界认为社会企业是一种以公共利益为目标,运用企业生产方式提供满足社会需求的产品和服务的私人组织。

在借鉴西方学术界相关概念界定的基础上,我们认为,社会企业是以社会效益为首要目标,通过商业手段获取利润并将其50%以上进行公益投资的组织。这一定义具有三个层面的意涵:(1)社会企业的首要目标是社会效益,而非商业利益,这是社会企业区别于商业企业的重要标准。(2)社会企业的运营手段与商业企业基本相同,例如采用商业企业的营销策略,这是社会企业区别于非营利组织(NPO)的重要标准。(3)社会企业的利润分配方式以公益投资为主,而非用于股东分红,这是衡量社会企业绩效的根本指标。

作为近年来在我国新兴的一种组织形态,社会企业日益受到国内学术界的关注。然而既有的研究成果偏重于从组织行为角度探讨社会企业的运作过程。例如李晶晶、肖玮玮以壹基金为例分析了社会企业在创业机会识别、开发与资源整合过程中的运作机理等。但通过对我国社会企业的考察发现,人才队伍建设滞后问题已成为当前社会企业发展的重要瓶颈,因此从人才队伍建设角度切入,对我国社会企业的发展困境及其制约因素进行深度研究,探索我国社会企业合适的人力资源管理模式,培养适合中国国情的社会企业家团队,就成为一项重要的现实议题。本文以社会企业人才队伍建设历程分析为基础,对其存在的主要问题进行归结并提出相应的对策建议。

一、研究方法与研究设计

本研究主要借助上海财经大学社会企业研究中心(SERC)所提供的会员资料,案例内容的信度与效度有充分的保证。我们还进一步通过各案例企业的官方网站收集相关信息,以提高本研究资料的可信度。

鉴于当前社会企业发展存在着跨领域、多样化的复杂特征,我们以罗伯特·殷的跨案例分析法作为本研究的方法依据。该法是针对两个或两个以上的案例进行同质性比较或差异性比较,从而建构理论框架或验证理论假设的一种研究方法。在案例筛选与案例分析过程中,跨案例分析法遵循的是复制法则,而非抽样法则。这种基于复制法则的推广性具体表现为,对于那些声称具有某种效果的研究对象而言,其他个体只要遵循相同的程序也可以产生相同的效果。从上述研究主题出发,我们确定了两项筛选标准:(1)尽量来自于不同的行业、不同的议题;(2)案例信息较为翔实,可以进行充分的分析。最终,本研究筛选出8个案例作为分析对象,以下为这些案例的基本信息。

上述8企业都符合社会企业的属性,即以商业开发手段致力于社会服务。同时,从各企业的主要议题来看,它们的组织目标都要求企业必须建设一定规模与素质的人才队伍。最后,虽然各企业的创建时间有所不同,但至今各企业都只发展至中小企业的规模与水平。因此,这里以创建时间为指标的时间变量并不影响复制法则的运用。

表1 八个社会企业的基本信息

二、社会企业人才队伍的建设历程

1.创始人阶段

在这一阶段,创始人受到工作经验的直接影响,并在一些情感经历的推动下从一般工作者转变为社会企业家。因此,创业决心的确立与身份的转化是该阶段的主要分析对象。

第一,创始人受到工作经验的影响决定创立社会企业。例如海口天翼特教中心的创建者周逢君女士曾经从事多年的自闭症教育工作,接触了很多自闭症的案例。同样,齐放网创始人陈国权曾在美国华尔街资本市场工作12年左右,积累了丰富的网络资金运作经验。当然,工作经验并非创办社会企业的决定性影响要素。

第二,创始人还可能受到情感经历的影响从而萌生了创立社会企业的意愿。这些情感经历一般具有偶然性,在案例资料中也多采用“偶然的”、“巧合的”等概念。例如,采桑子文化艺术发展中心的创始人刘立军在游历了欧洲众多民间艺术博物馆时,发出了“中国的在哪里”的感慨,从而激发了对传统民间手工艺进行保护与开发的志趣。

第三,情感经历与工作经验相互影响,并最终使得情感经历占据主导地位,将工作经验可能具有阻力作用转化为动力作用,使得这些创始人放弃原有工作,投入到社会企业的创办活动中。原有的工作经验在转化为创始人的创业资源之后,与情感经历形成了创业的合力,促使创始人从原有企事业单位工作人员转变为社会企业家。

总的来说,在这个阶段,以社会责任感为核心内容的情感经历是创始人的主要创业动机,先前的工作经验也因此服从并服务于创业活动,从而使其身份转化为社会企业的创始人。

2.创业团队阶段

社会企业的创始人必须充分调动各种社会关系,寻求创业伙伴并搭建创业团队。通过案例分析可以发现,创业团队的主要纽带则是情感要素。

第一,创始人与创业伙伴的专业背景、职业选择都具有相似性,并且原来从事的工作与后来创办的社会企业所属的领域具有很强的相关性。例如,齐放网创业团队的六位成员也都在互联网开发等方面有着丰富的工作经验。春芽残疾人互助协会的创业团队成员基本为安徽大学本科毕业生,他们毕业后也在一段时间内从事了助残事业。

第二,创业伙伴与创始人一样具有相近的情感诉求,而这些情感诉求往往是推动创业团队组建的决定性要素。例如,心灵容器商店的创业伙伴铃羽与创始人阿莫都十分关注人生的情感问题,二人在谈及“心灵容器”这一概念时一拍即合,决定共同创建该商店。此外,案例资料中在谈及创业团队组建时,频繁地使用“共同的志趣”、“共同的价值目标”等具有共同情感式的概念,这说明相近的情感诉求在组建创业团队过程中的重要作用。

可以说,创业伙伴与创始人以共同情感诉求为基础,相似职业背景为依托形成了创业的合力,使得社会企业人才队伍较为平稳地从创始人阶段过渡到创业团队阶段。

3.工作团队阶段

随着社会企业的建立与发展,人才队伍的规模逐渐扩大,尤其是开始招募一些专业人才,例如设计师、财务人员。但是,在这一阶段,社会企业的专业人才数量较少、招募难度较大。此外,待遇水平成为影响工作团队建设的主要因素。

第一,由于社会企业仍处于起步阶段,设计师等专业人才的人数一般在五人以内。例如,欣耕工坊仅有一名固定的设计师。创始人朱炳肇直接指出,他的社会企业目前非常需要专业设计师,却招募不到。

第二,工作团队整体状况不容乐观,而待遇水平较低是导致这一现象的主要原因。真爱教育的负责人郭斌表示,社会企业的专业人才太少,是因为工资待遇太低,没法和商业企业相比。

因此,在社会企业人才队伍建设的第三个阶段,以专业人才为代表的工作团队在数量、招募、待遇方面三环紧扣,相互制约,从而导致工作团队建设缓慢,而这三环中的根本原因是待遇水平问题。

总之,社会企业人才队伍建设经历了 “创始人→创业团队→工作团队”三个阶段,并呈现出以下特征:一是从同到异。从创始人到创业团队是一个同质性扩展的过程,从创业团队到工作团队是一个异质性扩展的过程。创始人与创业伙伴在专业背景、情感经历等方面十分相似,而工作团队组建则强调专业性。二是从情到利。一方面,社会企业员工的参与动机渐趋功利化。社会企业的创始人与创业伙伴往往有较为复杂的工作经验与情感经历,其中情感经历占重要地位,而专业员工加入社会企业则仅看重薪酬是否合适。另一方面,人才队伍的整合纽带逐渐从情感要素转向经济要素。这两大特征以由内向外、由外入内、内外整合三个维度全面描述了社会企业的人才队伍建设的过程。

三、社会企业人才队伍建设存在的问题及其解决途径

从目前国内社会企业人才队伍的建设过程来看,存在着若干亟待探讨和解决的现实问题,其中有两点尤为值得关注。

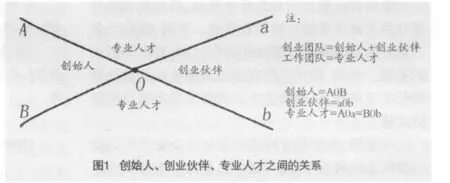

第一个问题是人才队伍的互补性结构(∠AOB+∠AOa=180°,∠aOb+∠Bob=180°)难以形成,这主要是因为同质性创业团队 (AOB+aOb,且∠AOB=∠aOb)不易拓展至异质性的工作团队(AOa与BOb)。根据对社会企业的人才队伍建设历程的分析,创业团队在工作经历、情感诉求等方面相似性很高,导致创始人与创业伙伴在知识结构、价值观念方面趋同。但是,随着社会企业规模逐渐扩大,创业团队不得不面临来自于企业内部管理、产品销售推广等方面问题,而这些均与创业团队资源禀赋相差甚远,导致他们无力解决这些问题,影响了社会企业的发展进程。例如,齐放网的CEO陈国权指出,他的创业团队专业背景过于相似,这种局限性正逐渐凸显出来,因而必须努力寻找熟悉商业银行业务的合作伙伴。

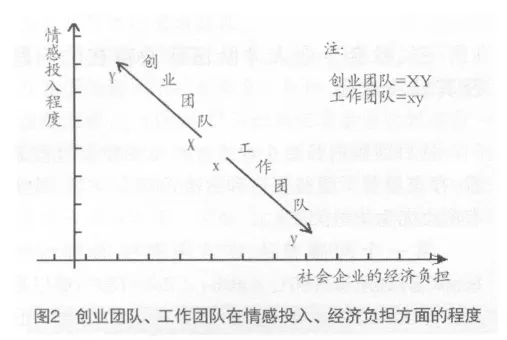

第二个问题是社会企业人力成本较高,这主要是因为工作团队与创业团队在情感投入方面相背离(见图2)。创业团队成员由于情感投入较多,愿意以无薪或低薪水平工作,而工作团队由于情感投入较少,更看重薪酬水平。由于当前社会企业的营利模式不明确,大部分仍依赖于基金会等公益投资,因而专业人才的高薪酬无疑是社会企业沉重的负担。例如,采桑子文化艺术发展中心尚未收回总投资。其原因在于,制作手工艺品的苗族妇女的人力资本较高,且从不拖欠工资,使得扩大再生产的资金较少。

从企业管理的角度来看,出现上述两大问题的根本原因是社会企业的营利水平不足。由于社会企业没有招募工作团队所需的必要资金,使得创业团队成员在人才队伍中占较高且较重要的比重,也使得工作团队较为正常的薪酬要求变成了经济负担。因此,如何提高社会企业的营利水平便是破解社会企业人才队伍建设的关键。

我们认为,若要保持社会企业公益性与营利性这双重属性不变更,唯有通过内部创业的方式充分提高社会企业中商业项目的营利能力,从而在营利水平得到保障的情况下实现可持续的社会服务。对于社会企业而言,内部创业是指在原社会企业的资源支持与授权许可下,让有创业意向的员工将有市场前景的商业项目创立为商业企业,其创业成果与原社会企业共享的一种创业模式。目前,部分社会企业开始尝试将项目多元化运作,已具有内部创业的基础。例如,花旦工作室通过为商业企业做社会责任项目培训,获取商业企业对其非营利项目的经济支持。

一方面,内部创业将意味着社会企业理顺公益与营利之间的关系。由于组织目标与一般商业企业不同,因此社会企业往往限制其商业项目的销售价格以使更多公众受益。但是,这也意味着社会企业不能够获取较高的利润,反而可能导致社会企业难以持续发展。鉴于此,内部创业可以将一些商业项目创立为新的商业企业,名正言顺地进行商业化运作,并在不影响公众消费的前提下摆脱公益性的价格束缚,以同等的价格与质量同其它商业主体进行竞争,从而使社会企业的公益与营利属性从原来的混合搓揉状态转变为相互独立的二重关系。

另一方面,内部创业可以充分激励专业人才,减轻社会企业的成本负担。社会企业的专业人才队伍建设面临着招募难度大、待遇水平低的问题,而内部创业方式无疑是将待遇水平的控制权赋予专业人才自身,从而既可以让创业者充分证明自我价值,带来精神上与物质上的双重满足,又可以保证社会企业的成本控制,减轻经济负担。

因此,内部创业的解决之道实质上是既开源又节流,在开源中保持社会企业的基本属性不改变,在节流中促进社会企业专业人才队伍建设,进而打造一个拥有十足输血能力的内部企业,为社会企业人才队伍建设提供有力支持。

1.李晶晶、肖玮玮:《机会识别、开发与资源整合:基于壹基金的社会创业过程研究》,载《科技·经济·社会》,2010年第2期。

2.[美]罗伯特·殷:《案例研究方法的应用》,重庆:重庆大学出版社。

3.蒋勤峰、王重鸣、唐宁玉:《对社会型创业与社会资本的理论研究》,载《中国人力资源开发》,2007年第1期。

4.沙勇:《社会企业发展演化及中国的策略选择》,载《南京社会科学》,2011年第7期。

5.余晓敏、丁开杰:《社会企业发展路径:国际比较及中国经验》,载《中国行政管理》,2011年第8期。

6.任荣伟、毛蕴诗:《跨国公司内部创业行动的逻辑分析》,载《现代管理科学》,2004年第7期。

7.张嘉伟、侯正暾、朱小斌:《中国社会企业的三级概念框架》,载《社会企业研究中心电子通讯》(内刊),2012年第2期。