企业开放型知识创造组织模式探析——立足内敛型模式与开放型模式的比较*

● 戈黎华

■责编 王 阳 Tel:010-88383907 E-mail:yeanling_wang@qq.com

企业是协调知识分工、促进知识运用和创造的组织系统,其组织模式取决于企业组织要素的特性,组织要素反映企业的协调机制和组织模式。开放型知识创造具有知识共享和系统价值最大化的基本特征,组织要素具有分享性知识战略、横向扁平网络式组织结构和共享式组织文化的特性,其组织模式具有促进知识共享和新知识产生的协调机制。知识活动与组织属性关系的研究始于布瓦索(后译作博伊索特)(2000,2005),他揭示了制度、文化等组织属性与组织内信息知识活动方式的关系,区分了交易类型与组织形式间的类别,但不足是没有涉及企业知识创造与组织模式的关系研究,本文基于此着重探讨适宜企业开放型知识创造的组织模式问题。

一、企业开放型知识创造的内涵

(一)共享心智模式与企业知识创造

企业知识创造是由企业共享心智模式提供共有知识,围绕发展目标和战略,协调企业知识分工,通过运用现有的存量知识,使企业所需要的各种知识要素不断建立起新的连接,促使新的知识不断产生以支持企业价值持续增值的过程。

企业共享心智模式是为企业提供共有知识、协调企业知识分工的认知系统和思维工具,具有优化企业心智资源配置和降低企业心智成本的功能。它由分层的认知网络系统构成,位于最高层面的认知系统包含企业目标、使命、价值观等全局意义的战略性知识。非最高层的认知系统处于被支配地位,包括从属于企业战略性知识的陈述性知识、程序性知识和策略性知识等内容(何自力等,2008)。高层与非高层系统之间构成支配与被支配的关系。

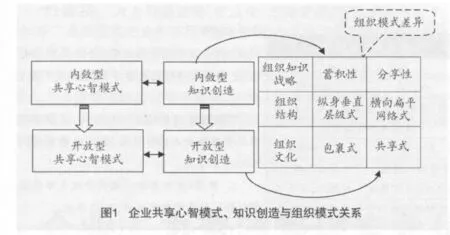

以“机械论”线性世界观为认知前提的企业共享心智模式是内敛型共享心智模式,以“系统论”非线性世界观为认知前提的企业共享心智模式是开放型共享心智模式。在不同的共享心智模式支配下,企业的组织战略、组织结构、组织文化以及组织中的知识、信息流动方式都会表现出不同的倾向,反映了企业共享心智模式与组织形式的关联。

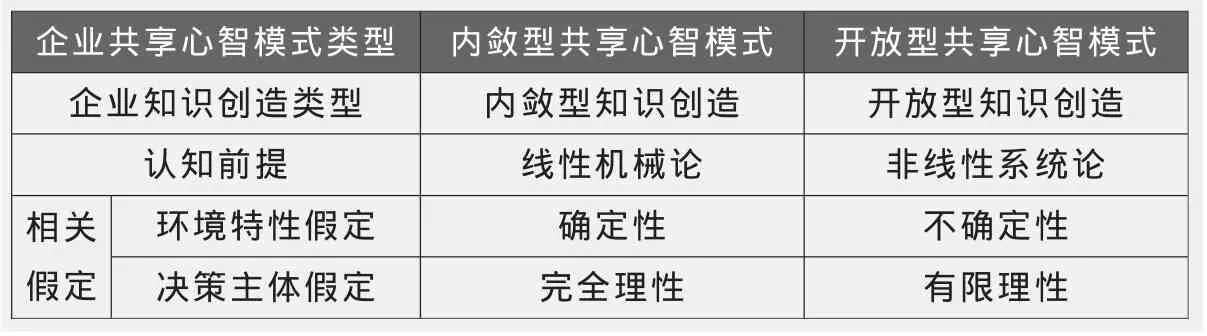

开放型共享心智模式受到相对论、生物学、生态学等现代科学的支持,认为世界具有复杂性、有机性、多样性和非线性特点,外部环境变化是持续、快速的而且是不连续、非线性和不稳定的。因而,关于外部环境的假定是不确定性的,关于决策主体的假定是有限理性的。与企业开放型共享心智模式相对立的是内敛型共享心智模式。内敛型共享心智模式受到牛顿经典力学的支持,主张事实是客观的,效果是可预知的,外部环境是相对稳定的,环境的变化是连续的、线性的,因而,关于环境特性的假定是确定性的,关于决策主体的假定是完全理性的(杨冠琼,2003)。在不同的共享心智模式主导下,对应的企业知识创造可以区分为开放型知识创造和内敛型知识创造,其特征和组织模式也各不相同,如表1所示。

表1 企业共享心智模式与知识创造的对应关系及其特性

(二)企业开放型知识创造的特征

开放型知识创造是企业在开放型共享心智模式支配下,以范式性知识观为主导,以注重知识信息在组织内外部的双向互动,以从新知识和恰当地选择与相关者分享知识资产获取价值的企业行为。这种知识观强调知识的范式性特征,强调事物自然秩序是变化而不是静止的观念。

有效的知识创造战略是对非线性规律的认识与把握,持续的知识创造可以使企业在更高层级的知识系统上获取价值,知识创造以累积为基础,但未必总是累积的(博伊索特,2005)。有时,知识会从一种范式向另一种范式转换,技术、产品和服务存在格式塔式的转换,转换包含着对现有知识资产的破坏致使价值萃取渐趋枯竭。柯达胶片帝国就是实例,创立于1880年的世界最大的影像产品及相关服务生产和供应商柯达公司最终在纽约依据美国《破产法》提出破产保护申请。柯达公司是胶卷的研发者,而且还在1975年成为第一台数码相机的发明者,1995年推出第一款专业数码相机。公司长期把主要精力放在传统的胶片业务上,在美国垄断着90%以上的胶卷市场和85%的相机市场份额,业务遍布全世界150多个国家和地区。直到2003年才不情愿地放弃具有垄断优势的胶片、印像、冲洗业务,全力向数码领域实行战略转型,但是已经太迟了。柯达公司决策层固步自封,行动迟缓,错失了产品技术范式转换的先机,而原有知识资产的优势反成为其进入新领域的羁绊。

企业内敛型知识创造的知识信息流动方式倾向于单向流动的特点,开放型知识创造倾向于使知识信息在组织内外发生有选择的双向互动,包括主动允许突破企业边界的知识流动。这种流动有时不是企业主动发起的,而是在价值链分割过程中自动发生的知识外溢。此时还需要适宜的组织形式作为回应,即实行模块化的新型组织方式,以保护主导企业的核心知识资产。知识信息双向互动会更有利于新知识的产生,并在更广阔的领域创造出互利共赢的格局。

(三)企业开放型知识创造的先进性

内敛型知识创造坚持知识信息的单向流动,这种知识观为知识共享树立了壁垒,属于一种机械论的线性世界观。对此,相应的组织模式也往往具有蓄积性知识战略、纵向垂直层级式组织结构和包裹式组织文化的特征。

二十世纪末期以来,知识更新速度明显加快,使内敛型知识创造愈发处于不利地位。但开放型知识创造则以系统论非线性世界观为支撑,开始不断发展。现代经济社会,外部世界秩序发生着快速变化,不确定性、复杂性和相互依赖性的非线性本质特征日益明显。“动态性”和“灵活性”交织在一起的复杂关系是知识经济条件下的基本现实和外部环境特征。就企业而言,必须面对知识型员工数量增加、风险投资市场兴起、外部思想的可用性、大学等科研机构研究能力提高、外部供应商能力不断增强、消费者需求多样化等新形势。企业要理解和把握“动态性”和“灵活性”交织在一起的知识经济条件下的外部环境特征,才能提高竞争力。这种观念构成支持企业进行开放型知识创造和自主创新的基础。两种模式的内在关系如图1所示。

二、适宜开放型知识创造的组织模式

(一)分享性知识战略

企业战略的本质是定位与选择。企业的知识战略致力于为企业设定知识活动的目标和为实现目标选择方案,指导企业的知识活动。

在开放型共享心智模式主导下,企业深刻洞悉技术、产品等知识范式随时间推移而替换的必然性,即知识的累积在突破某一范式的界限之后就会发生贬值,甚至使旧的知识完全丧失价值,正如U盘产生以后软盘再无生存的空间。开放型知识创造活动注重在持续的知识创造基础上和更高层次的知识系统上获取价值,洞悉知识之间的互补性和共享知识的收益递增性。开展开放型知识创造的企业通常采用以下基本策略:设定行业标准,把目标顾客锁定于自己的产品范围内;在潜在使用者中间增进人们的兴趣和理解,从而扩大需求;与优质客户保持密切联系,拓展更为广阔的合作空间等(博伊索特,2005)。

进行开放型知识创造的企业最常选择的基本策略是与产品、技术存在互补关系的厂商协同行动,最有利的地位是主导价值链的方向和规则。需要把企业知识创造和知识运用混合起来,并具备平衡二者关系的组织能力。不同知识创造类型与知识战略的对应关系如表2所示。

表2 知识创造类型与知识战略的对应关系

(二)横向扁平网络式组织结构

组织结构是企业协调知识分工的组织框架,确定企业知识信息流动的方式和正式轨迹,知识信息的流动方式共同反映组织结构的特性。企业中信息流动方式有三种一般模式:层级分解式、信息同化式和信息包裹式(青木昌彦,2001)。

与开放型知识创造相适宜的组织结构是横向扁平网络式组织结构,其实质是能够充分促进信息知识的交流和共享,降低企业的信息成本和协调成本。此外,组织协调在正式规则的基础上还有赖于价值观、信任、默契等非正式规则的柔性协调,而横向扁平网络式组织结构更加有利于企业进行开放型知识创造。

不同类型的企业共享心智模式分别拥有不同的组织协调机制,这种对应关系及特征如表3所示。与内敛型知识创造相适宜的组织模式具有纵向垂直层级式的组织结构,信息流动方式以层级分解式和信息包裹式组合为主,所传递的信息具有表达清晰、易于传递的特点。为此,需要对应具备完全理性的权威决策者。另外,在职能制的组织结构中,组织只有较少且有明确规定的知识信息通道,信息传递范围划分清晰,相互之间缺乏横向沟通,这不利于知识扩散。

(三)共享式组织文化

组织文化是组织内可共享的信息,不同类型的组织文化与组织内信息可共享的方式、范围相关。与开放型知识创造匹配的组织信息的扩散以共享式为主要特征,在组织内趋于充分共享。组织文化还具有知识属性,组织文化构成企业的重要知识资产。尽管,它不像技术那样显而易见,但体现在组织过程、组织惯例、人际关系之的隐性知识,也同样存在于员工的心智中,构成企业共享心智模式的一个组成部分。

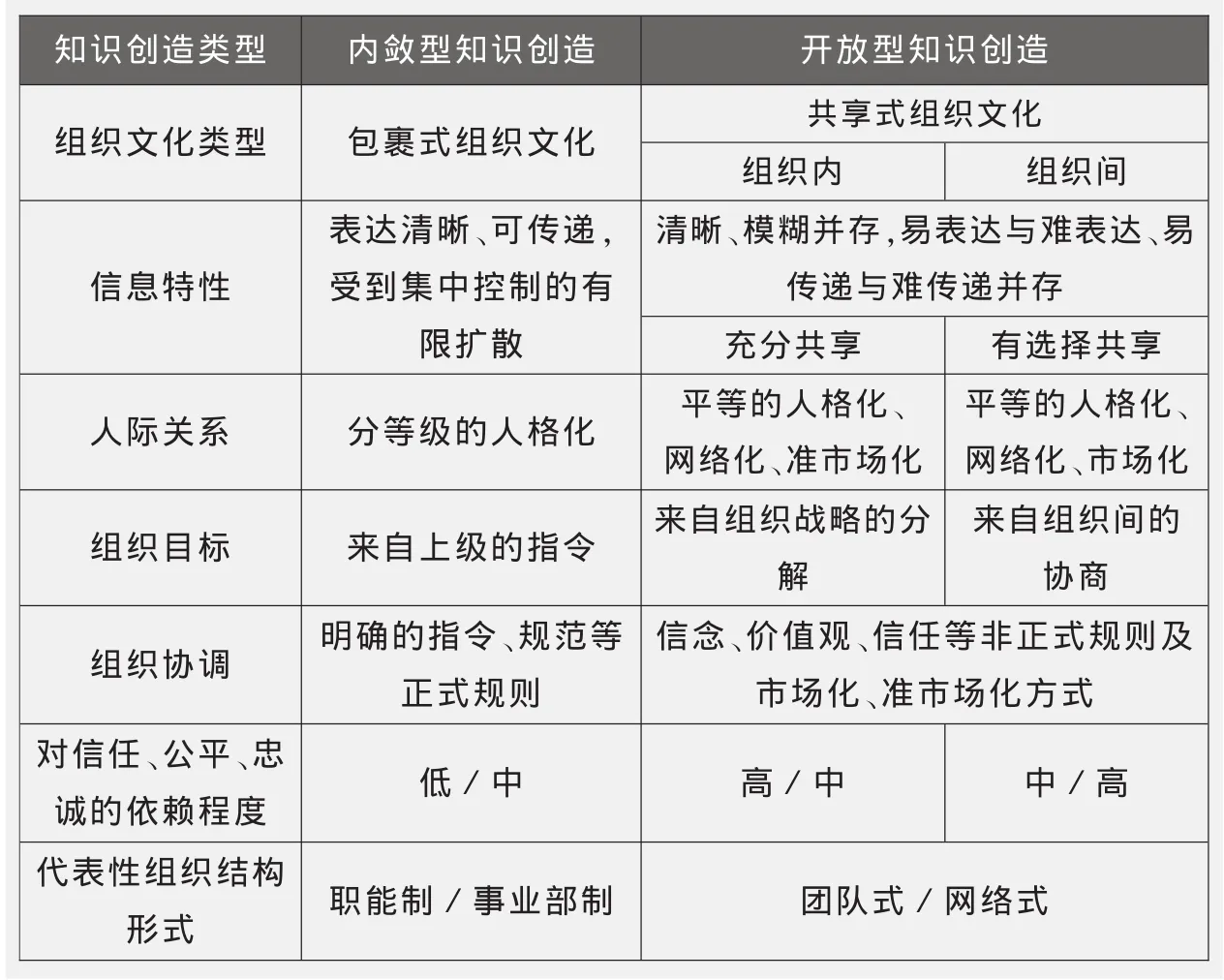

组织文化位于企业共享心智模式最高层级,是企业的默示性知识。适宜开放型知识创造的组织文化具备共享式的特征。共享式组织文化主导下,知识信息扩散在组织内充分共享,在组织间有选择共享。其中的信息特性、人际关系、组织目标、组织协调方式以及对信任、公平、忠诚的依赖程度表现出不同于包裹式组织文化的特征。包裹式组织文化适宜内敛型知识创造,在此组织文化氛围中,信息的特性是有限扩散,人际关系是分等级的人格化,组织目标来自上级的指令,组织的协调方式以正式规则为主,对共同价值观和信仰的依赖程度较低。不同知识创造类型与组织文化的对应关系及其特性如表4所示。

表3 知识创造类型与组织结构对应关系及其特征

表4 知识创造类型与组织文化对应关系及其特性

从实践层面看,被誉为“创新型企业”的奇瑞公司就很好地诠释了上述理念。该公司在成立之初就着力于培育开放型共享心智模式,以战略性知识统领知识要素的连接,着力推进企业知识信息的双向互动。一是重视企业动态知识源的培养,既注重“派出去”、又注重“请进来”。二是运用灵活的研发方式促进企业各类知识的运用和创造。奇瑞公司运用内部研发、控股研发、国内外联合研发、委托研发及配套厂家协同研发等柔性的、多重的、多样化的交互研发方式推进知识信息的加速流动和集聚,促进自主创新能力的提升。

综上所述,企业是能够进行知识运用和创造的组织系统,与开放型知识创造相适宜的分工协调机制通过其分享性知识战略、横向扁平网络式组织结构和共享式组织文化等组织要素得到体现。与开放型知识创造相适宜的组织模式是具备更强灵活性和适应性的柔性组织形态,更有利于知识的共享和新知识的产生,能够支持企业持久而广泛地开展自主创新。

1.何自力等:《论心智模式和企业知识创造》,载 《天津师范大学学报》,2008年第1期。

2.杨冠琼:《非线性心智模式:不确定性时代管理炼金术的根基》,载 《经济管理》,2003年第1期。

3.罗恩·吉布森编:《现代管理大师的思想精粹》,经济管理出版社,2002年版。

4.Bart Nooteboom.A Cognitive Theory of The Form,Paper for a workshop on theories of the firm,Paris,November 2002.

5.Denzau A.T.&D.C.North.Shared Mental Models:Ideologies and Institutions[J].Kyklos,1994,47(1):3-31.

6.Grant R.M.Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm[J].Strategic Management Iournal,1996,17:109-122.

7.Leonard D & SensiperS.The Role ofTacit KnowledgeinGroupInnovation.CaliforniaManagement Review ,1998,40(3):112-132.

8.NonakaI.TheKnowledgeCreatingCompany[J].Havard Business Review,1991,(11-12):96-104.

9.马克斯·H·博伊索特:《知识资产:在信息经济中赢得竞争优势》,上海世纪出版集团、上海人民出版社,2005年版。

10.青木昌彦:《比较制度分析》,上海远东出版社,2001年版。