温度、时间、 pH、PVC袋对头孢三嗪稳定性影响与药学研究

张爱君

(中国医科大学辽阳中心医院药学部,辽宁 辽阳 111000)

头孢三嗪为半合成第三代广谱抗生素,对革兰氏阴性菌作用强,临床应用较广泛。临床上一般多用作静滴给药,但其具β-内酰胺环结构,在水溶液中不稳定,受温度、时间和 pH 值影响,本文用紫外分光光度法在(240±1)nm波长处,测定不同条件下的稳定性影响,同时考察软包装输液袋对头孢三嗪稳定性影响[1-3]。

1 仪器与试药

1.1 仪器

751 紫外分光光度计,上海分析仪器厂。

②测PH值法:取等浓度的二种溶液各少许,分别测其PH值,PH值大者N a2CO3,PH值小者 N aH CO3;

1.2 试药

头孢三嗪标准品,上海市药检所提供;头孢三嗪,上海先锋药业公司,批号110110305;5%葡萄糖注射液,四川科伦药业有限公司生产,批号51020036; 10%葡萄糖注射液,四川科伦药业有限公司生产,批号51021157;生理氯化钠注射液,四川科伦药业有限公司生产,批号51021157;输液塑料袋,江苏省常州市鹤寿医用器材厂。

这社会,女的照相照胸,男的照相照车,谁知道胸是不是挤的,车是不是你的。这年头,有纹身的都怕热,用苹果的都没兜,带手表的爱拍腿,镶金牙的爱咧嘴。现如今,没结婚的像结婚的一样同居,结婚的像没结婚的一样分居。动物像人一样穿衣服,人像动物一样露着肉。评:走进新时代……

2 方法与结果

2.1 标准曲线制备

(1)利用每次检修,对锅炉空气预热器漏风率较为严重的低温段管束进行了彻底治理,对全部管束进行了彻底更换,使空预器漏风率大大降低。通过对空预器漏风情况的治理,风机耗电率较治理前降低0.4%~0.6%。

2.2 回收率测定

在已测定含量的头孢三嗪溶液中,精确加入适量头孢三嗪标准品,在(240±1)nm处测定其吸收度,代入回归方程,求出其浓度,平均回收率为101.0%,RSD%为0.54%(n=5)。

精取头孢三嗪标准品适量,在室温20℃时用蒸馏水稀释成一系列浓度,4.919~24.968μg/mL,以蒸馏水为空白,在(240±1)nm处分别 C=21.793A-0.769 F=0.9999。

2.3 溶液配制及测定

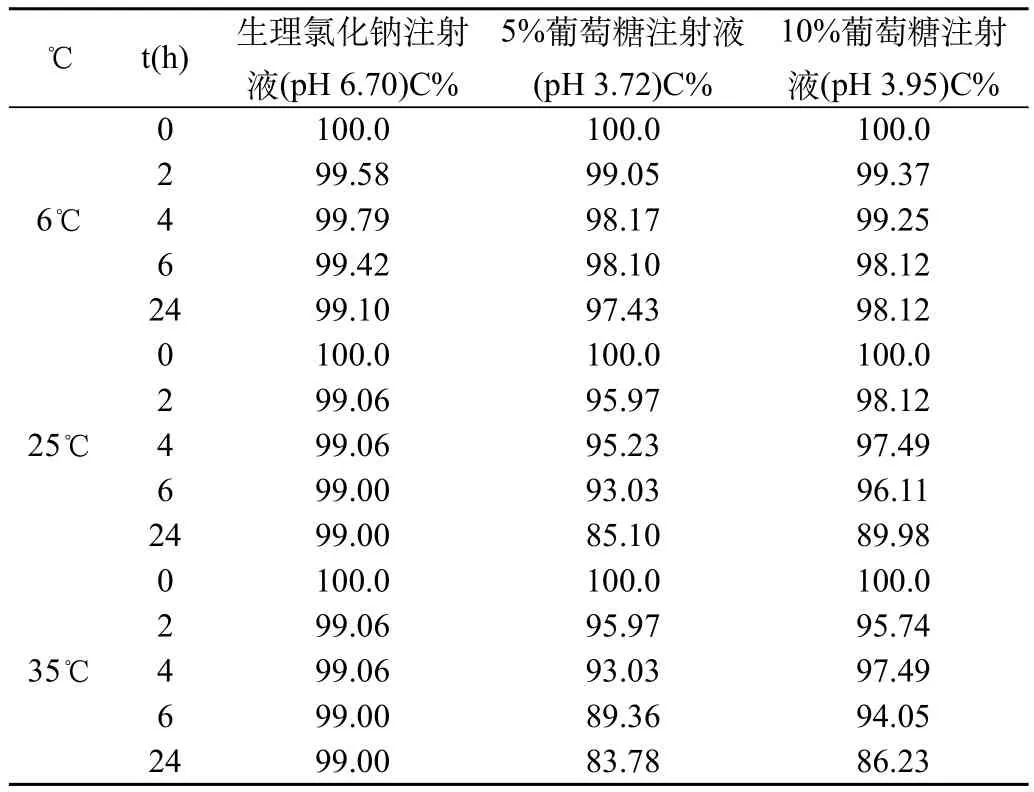

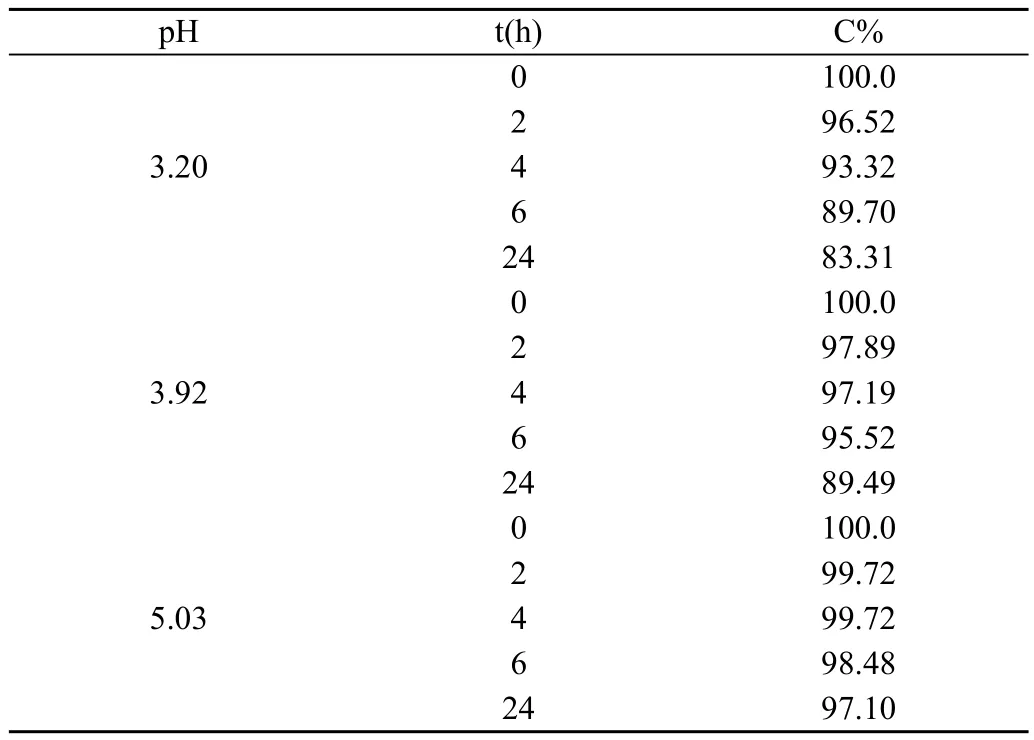

①温度对头孢三嗪的影响:精取头孢三嗪适量,分别用生理氯化钠注射液5%、10%葡萄糖注射液配成约2.0mg/mL溶液,将每一溶液分成3份,置玻璃瓶中,分别置(35℃±1)、(25℃±1)的恒温箱中及(6℃±1)的冰箱中保存,以0、2、4、6、24h分别取样,用蒸馏水稀释至约20μg/mL的溶液并测其吸收度,代入回归方程,求出其含量。以零时的吸收度为100%计算,结果见表1。②pH值对头孢三嗪的影响:分别精称头孢三嗪适量,置不同pH的5%葡萄糖溶液中,配成约2.0mg/mL溶液,置室温26℃放置,同上述方法测定,结果见表2。

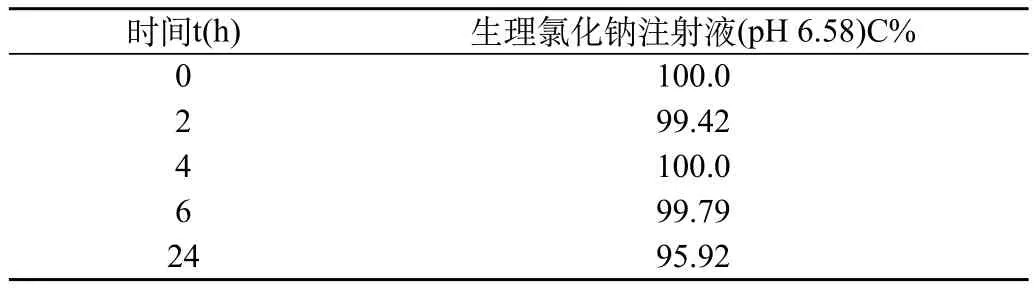

2.4 PVC 输液塑料袋对头孢三嗪稳定性影响

精称头孢三嗪适量,加入盛有生理氯化钠注射液的塑料袋中,使成浓度2.0mg/mL,室温放置,以0、2、4、6、24h分别取样,用蒸馏水稀释至20μg/mL的溶液测定吸收度,代入回归方程,求出含量。以零时吸收度为100%计算,结果见表3。

表1 头孢三嗪在不同温度在各输液中的稳定性

表2 头孢三嗪在不同pH值的5%葡萄糖溶液中的稳定性(26℃)

表3 PVC袋对头孢三嗪稳定性影响(15℃)

3 讨 论

3.1 头孢三嗪由于其结构中含β-内酰胺环,易水解。溶液的pH、温度及时间对头孢三嗪的稳定性有影响[4,5],头孢三嗪在与生理氯化钠注射液(pH4.5~7.0)配伍时较稳定,在35℃ 24h时在葡萄糖注射液中(pH 3.2~5.5)受pH值影响较大[6-8]。所以在病人的生理、病理情况允许的前提下,一般主张以生理氯化钠注射液配制头孢三嗪,如果用葡萄糖注射液作静脉滴注时,建议头孢三嗪从配制到滴完不宜超过6h。

3.2 输液塑料袋由于具不易破碎,携带方便,输注时可防止环境空气进入袋内,避免污染等优点,所以它在临床的应用已日趋广泛,但是有一些药物在塑料袋中会被吸附,产生不稳定,如硝酸甘油[9-11],本实验考察了PVC塑料袋和玻璃瓶对头孢三嗪的影响,实验证明,头孢三嗪在两种容器中,在24h内是稳定的,本实验为临床提供了依据。

[1]樊启生,荣根满.药物载体和给药系统的研究方向[J].中华临床医学月刊,2005,15(84):1383-1384.

[2]李凤仙,荣根满.用药对药物作用的影响[J].中国临床医药研究杂志,2004,112(1):11787-11789.

[3]慕容洋洋,江山.头孢三嗪在温度、时间、pH、软包装输液袋中的稳定性影响[J].中国医院药学杂志,2005,25(2):71-73.

[4]新药(西药)临床研究指导原则汇编(药学、药理学、毒理学)[S].中华人民共和国卫生部药政局,2003:51-53.

[5]李家泰.临床药理学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2003:243-266.

[6]中华人民共和国卫生部药典委员会.中国药典(二部)[M].北京:化学工业出版社、广东科技出版社,2005:103-109.

[7]陈新谦,金有豫.新编药物学[M].15版.北京:人民卫生出版社,2003:92-95.

[8]中华人民共和国卫生部标(试行)[S].WS-071(X-057)-92.

[9]徐淑云,卞如溓,陈修.药理学实验方法学[M].北京:人民卫生出版社,2002;115-118.

[10]安登魁.药物分析[M].济南:济南出版社,2004:41-45.

[11]王道福,鲍洪军.医用新材料对部分药物浓度的影响[J].上海医药,2005,26(2):33-37.