行行重行行——于振立艺术印象

水天中/文

行行重行行

——于振立艺术印象

水天中/文

FARTHER AND FARTHER——YU ZHENLI’S ART IMPRESSION

于振立,山东人。中国当代著名画家,1949年3月2日出生于辽宁金州,字沉犁,号黑子。1968年毕业于大连师范学校美术班,1989年毕业于中央美术学院油画助教研修班。中国美术家协会会员、原大连美协副主席,油画学会会长,20世纪70年代中国招贴画代表之一。先后供职于博物馆、文化馆、大连群众艺术馆。1994年12月26日搬进大连金州大黑山,创建工作室。至今仍在大山深处进行“自囚”式的艺术创造。

于振立是一个不断探寻、不断进取的艺术家。虽然他对中国艺术的主流时尚采取疏离态度,但他从来没有忘记作为艺术家的自己身处的环境变迁。他是一个关注社会结构变化、思考文化发展走势的艺术家。虽然他思想的波澜常常以极富个性色彩的玄虚形式表现出来,但他对艺术潮流和自身艺术状态持续的思考与应对,却是相当扎实的,其广度和深度在当代中国艺术家之中也十分突出。

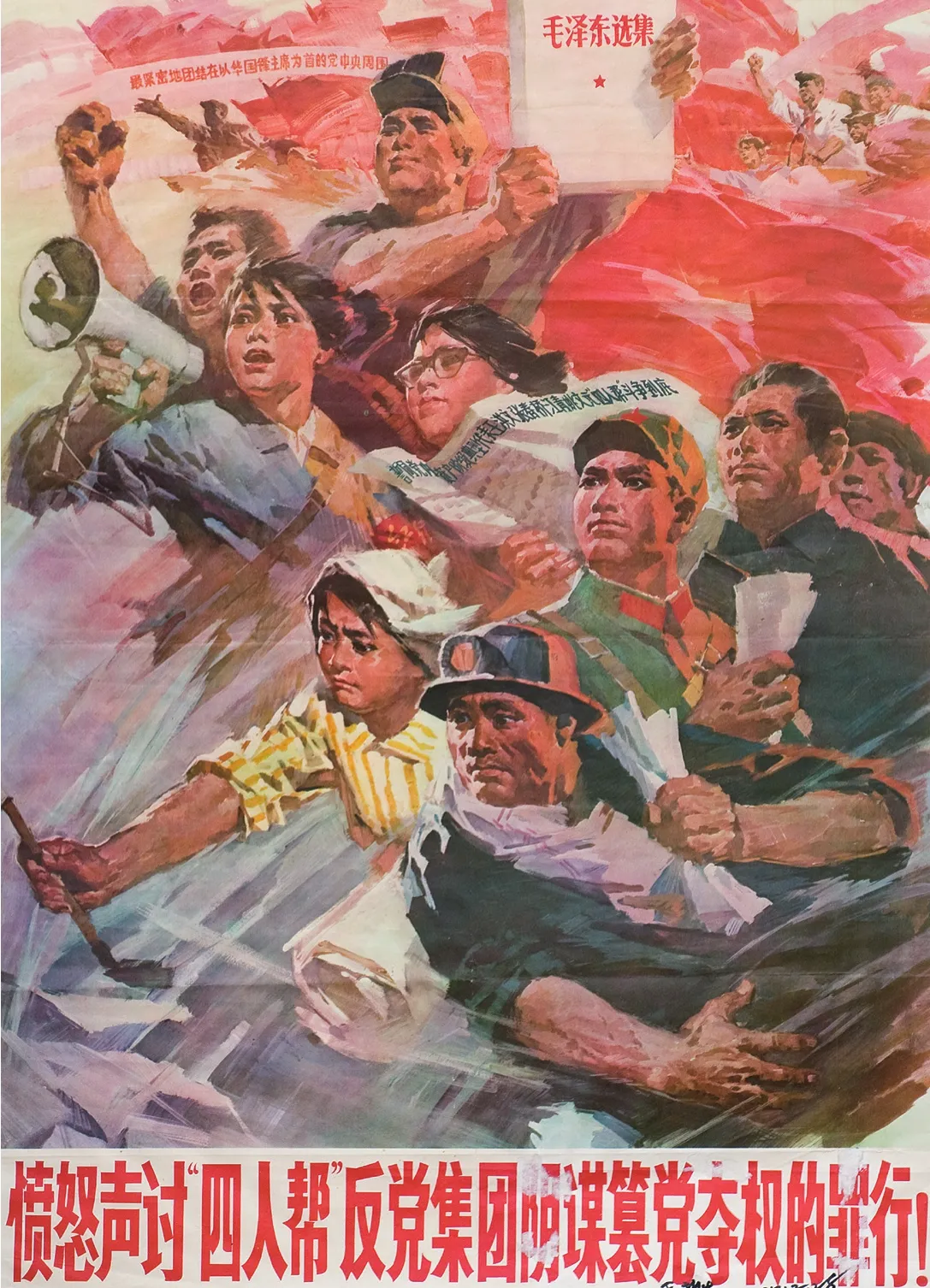

于振立艺术旅程的“起步阶段”是20世纪70年代的政治宣传画创作。那些未署作者姓名的政治宣传画,在感情内容和政治倾向上无甚可取,这也是那个时代所有艺术作品的共同境况。于振立的宣传画特色在于在极端有限的艺术天地里,寻找和发挥了绘画语言的感染力。他以充满感染力的艺术眼光、艺术手段来执行政治任务。例如他对画面整体色调变化的运用,对明暗交界线的强调等,在当时的宣传画作品行列里都显得相当突出。许多经历了那个年代的艺术家,虽然不知道那些宣传画的作者姓甚名谁,但那些画面的形式效果却使人过目难忘。

于振立艺术的“中间阶段”的标志,是他的书法性抽象绘画。我们看到他的抽象绘画之前,已经有其他画家作过抽象绘画试验,那些作品多取法西方早期抽象绘画或美国抽象表现主义绘画。于振立则是在抽象形式中探寻中国文化的气韵和意象,那种朦胧的符号、晦暗的色彩、厚实的材料肌理,使人联想起天荒地老的碑碣。于振立的生活性情使他倾向于运动和力量,而他对庄老玄虚之学的沉浸,使他的抽象绘画显示出一种沉静隐退的情调。在五光十色的世俗环境中,他这种高蹈远引的文化态度当然与“社会主义市场经济”的“大气候”格格不入。而这正是于振立之为于振立的所在。

于振立在大连郊区建造工作室,显示了他个人艺术观念方面的转变、深化与完成,可以将其看作于振立艺术“完成阶段”的标志。

对他的这座工作室建筑,有人称之以“社会雕塑”,但我认为它无论在形式上还是在文化内涵上,已经超越了“社会雕塑”的范畴。在20世纪以来的艺术潮流中,艺术家从事与环境有关的某种创作、某种建筑、某种要实现自己愿望与理想的营建,都是一种生活态度和生活方式。这种生活态度和方式是不同于凡俗的,而且往往是对世俗的生活方式和生活态度的挑战,以此显示对自己艺术信念和人生理想的坚守。中国和西方的思想家都曾经提出和设想过一个人应该怎么样去生存、怎样生活的问题。像大家熟悉的中国的老庄以及儒家,他们所宣扬但未能实现的那种方式大家都很熟悉。比如我们熟悉的陶渊明,是返回早已存在而被疏远了的故居;像白居易和苏东坡在流寓之中让人去修建自己的寓所,并赋予某种诗情;像范宽离开城市进入深山以观察山水……晚近西方思想家在这方面的言说为更多的现代中国人所关注,例如海德格尔的“人,诗意地栖居”等等。于振立现在所做的事情和这一切有历史性的传递关系而又有所不同,于振立是把自己位于大黑山中的寓所的修建,融汇于自己的艺术创造系列之中,那座依山而立的工作室是他艺术创作的一个新的面貌和一个新的阶段。

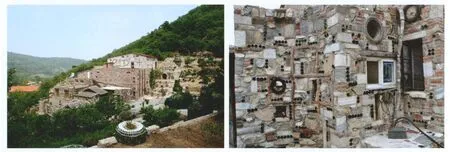

左图、右图 于振立山上18年营建行为

上 小电工 招贴画(水粉)53cmx76cm 1972年 于振立

下 欢迎哥哥姐姐下乡来 招贴画(水粉)53cmx76cm 1973年 于振立

愤怒声讨“四人帮” 招贴画(水粉)76cmx53cm 1977年 于振立

世上无难事,只要肯攀登 招贴画(水粉) 1975年 于振立

老浆 油画 162cmx162cm 1987年 于振立

于振立的这座建筑,使人们联想起奥地利艺术家百水(Friedensreich Hundertwasser,“百水”是奥地利华人对他姓名的意译)建造的那座房子,不是外形而是立意相似,都是要打破一般建筑实用性功能性统辖的设计思路,把个人独特的艺术风格、艺术个性贯注其中。很多原有的、客观的或者是传统形成的建筑规律被打破,使人类最为司空见惯的房屋陌生化,使居住的空间变成了一个可以观赏、回味、讨论,甚至可以批判的艺术行为。巴塞罗那高迪设计的“圣家族教堂”也是如此,他们的建造者都采用大量的、过度的装饰方法,过度地装饰使实用性的建筑成为形式大于内容的艺术作品。

在维也纳可以看到另外一个奇特的建筑,是奥地利雕塑家弗里茨·沃特鲁巴设计的教堂——沃特鲁巴教堂。这是在维也纳郊区的一个山冈上修建的一座教堂,是以堆叠预制板的方式堆起来的。沃特鲁巴用一百五十几块巨大的石质立方体堆叠而成。教堂落成之日,举国上下一片声讨,认为是浪费国家的资源,而且亵渎了神圣的宗教文化。几十年过去了,现在这个建筑成为维也纳引人入胜的景点,许多人远道而来看沃特鲁巴教堂。当地人认为它显示了“我们奥地利人并不是那样乏味,我们有我们的创造性”。

维也纳的 “百水公寓”与作为私人寓所和艺术家个人工作室的于振立的房子不同。在形式上它显得花花绿绿,百水以画家的习惯,把色彩放进去,每一个窗子、住所、门都有不同的颜色。为了显示自己的艺术个性,他不惜牺牲建筑的便利性、实用性,把本来很平坦的地面搞出坡度,本来可以直通进去的门廊垫出高低,本应长在户外的树木栽到室内……两者之间的共同性是过度的装饰,建筑立面满布各种图纹。像对待自己的作品一样,艺术家总想在一般的建筑形式之外,赋予他的建筑许多装饰。百水的建筑更具造型艺术色彩,除了一块块鲜明的颜色外,在屋内外安放了大大小小的雕塑(或“准雕塑”),而于振立则把自己的绘画色调融入建筑。在大黑山工作室外面,我仿佛面对于振立的抽象画,质朴、粗犷而又丰富微妙,巨大的力度表现并不妨碍细微的艺术经营。

于振立由废旧物品、抛弃的建筑材料的使用,把环境问题,把人对地球资源的滥用,引入这座建筑之中。他收集废旧建筑材料、工业垃圾、日常包装材料,将它们作为砖瓦石料使用,让人们再次专注地凝神于自己弃之不顾的东西。这样就提出问题——人类有什么权力如此败坏自然资源?对自然资源肆无忌惮地挥霍,就是我们生存的必然吗?

于振立这个“建筑”有几点值得我们讨论。他是对中国人、对当代中国人失去了生存空间这种现实处境的一种抗争。前一段时间我们在报纸上看到,有关部门宣布,你买的墓地也只有20年的使用权,何况你自己的房子!于振立的建筑位于远离市区的深山,目前似乎天高皇帝远,但以中国的城市发展速度,我很为他担心,不知道什么时候哪一届市领导,或者哪一个开发商通知艺术家,他的大黑山工作室只有20年的使用时间,掐头去尾,你该搬迁了……这样令人灰心丧气的事情完全可能发生。但正是这种阴郁的可能性,更加显现他的艺术行为的社会文化意义。他几年来在山间的寂寞的劳动,是对中国现实环境的一种抗议,这是值得我们关注的。

其次,于振立的建筑是对中国整个环境恶化的一种警示和挽救。艺术家的独创行为对整个环境的恶化无济于事,但他毕竟提出了问题,发出了呼喊的声音。

再一个,我认为这个建筑是他个人艺术发展进程往前走的一大步。于振立以锲而不舍的精神,走出了我曾经熟悉的那个境界。他不仅把中国当代艺术往前推进了一步,也给中国的建筑家、城市规划人员提出了一个很大的问题。他亲手建起的这座奇特的工作室,将是后来者绕不开的界标。

万家灯火 油画 47cmX46cm 1980年 于振立