3G无线网络建设问题探讨

乔建葆,傅 强,黄晓明(中国联通广东分公司,广东 广州 510627)

0 前言

蜂窝移动通信从20世纪70年代末开始,经过演进,如今已经进入到3G时代。移动通信成为人们沟通交流和生活工作的基本工具,移动和互联网的结合使数据量呈爆炸式增长,移动通信业务由单一的低速语音通信向数据、多媒体等高速数据业务转化,无线网络建设重心从室外向室内转化,网络发展从覆盖型向容量需求型转变。这些变化和发展对网络规划、设计和建设管理提出了新的要求。中国3G网络建设已有3年多的时间,存在很多需要总结的经验和教训,需要寻求改进的办法和措施。

1 现状与问题

工信部统计,截至2011年2月底,中国3G投资达2 747亿元。到2011年底,中国联通WCDMA基站达到30万个;中国电信CDMA2000基站27万个;中国移动TD-SCDMA基站22万个。三大运营商还建设了大量的室内分布系统和WLAN。通过分析发现,在3G建设过程中存在以下问题。

1.1 城区基站过密,深度覆盖不足

在城区,尤其在密集城区,基站站距达到百米级,已经达到或接近极限。由于3G信号频率高,传播和遮挡穿透损耗大,虽然不断加大基站密度,但深度覆盖仍然不足。

基站密度过大,既增加投资,又影响网络质量。3G无线网络是同频自干扰系统,通信容量和无线传输速率取决于信号质量(Ec/Io),而不是单纯信号强度(Ec)。对一个码分信道,所有其他信号都是干扰信号;对整个系统,保持每个信号强度适当(而不是最强),整体效能才能最大。

下面以基站下行信号为例,讨论WCDMA系统扇区之间信号的相互干扰情况。假设移动用户UE接收到的所有基站信号总和分为本服务小区信号强度Io,local和其他基站(小区)越区覆盖信号总强度Io,other两部分,服务小区信号强度为Ec。根据WCDMA射频信号理论[1-2],用户UE接收到信号的总底噪Io为

式中:

Io,local——本服务小区信号强度(dBm)

Io,other——其他小区越区覆盖信号总强度(dBm)

No——环境热噪声(-108 dBm)

K——终端UE噪声系数,取7 dB

假定导频功率RSCP占总功率的10%(10 dB)、平均负荷按50%计(3 dB),则服务小区信号强度Io,local为

由式(1)和(2)可得

对导频信号,Ec=RSCP,故

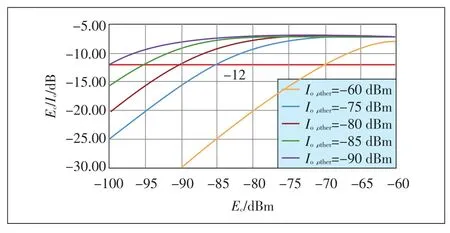

图1给出不同的Io,other时,Ec与Ec/Io的关系曲线。

图1 Ec与E c/Io的关系曲线

由图1可知,Io,other不同时,获得同样的Ec/Io,要求Ec的强弱相差甚远。通常语音通信要求Ec/Io>-12 dB,数据通信要求Ec/Io>-10 dB。当Io,other很小时(如-90 dBm),即使Ec很弱(如-100 dBm),都能获得很好的通信质量(Ec/Io>-12 dB);反之,当Io,other很强时(如-60 dBm),Ec必需很强(>-70 dBm)才能得到较好的质量(Ec/Io>-12 dB)。因此,WCDMA系统是信号越纯净越好,而不是信号越强越好。

通过以上分析可以看出,基站小区覆盖半径边缘信号控制在-85~-90 dBm时,小区之间信号相互干扰对质量影响较小,本小区导频信号在-95~-100 dBm时仍可保持良好的通信质量,无线网络整体效能高。基站超过一定密度,信号相互交叠覆盖,底噪大幅抬升,通信质量反而下降,所以,无线信号的覆盖控制和覆盖同样重要。

下面通过信号路径损耗,分析基站小区间信号相互干扰。自由空间传播模型为[1-2]

式中:

PL——传播损耗

3G网络工作频率在2 GHz频段,以基站站距400 m为例,由式(1)可得,一个基站的信号到达相邻基站覆盖中心(d=400 m)的传播损耗约90.6 dB。

如果基站单载扇总发射功率为43 dBm,平均负荷为50%时,考虑20~30 dB的衰落余量和空间衰减,通常基站定向天线增益为14~19 dBi,可是到达另一个小区最大干扰电平可能达-60~-70 dBm。通过实际网络路测可以发现,城区基站小区重叠和越区覆盖严重,相互干扰较大。

另外,在基站建设中往往忽视天线的垂直波束宽度,缺少必要的覆盖控制核算。

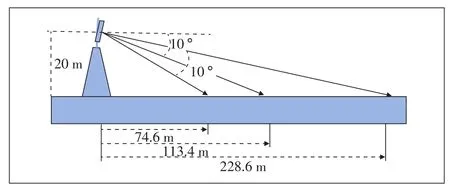

基站常用定向天线水平波束宽度为65°、垂直波束宽度为7~18°,架设高度一般在20 m以上。现网中,基站天线总下倾角(电下倾角+机械下倾角)一般为10~13°。以垂直波束宽度10°、总下倾角10°为例(见图2),20 m挂高的天线主波束上沿覆盖半径达到228.6 m。如果站距为400 m,交叠覆盖区域宽度达到50 m以上。而且天线主波束6、10 dB衰减具有更宽的辐射角,重叠覆盖区域更大。因此,从覆盖控制的角度考虑,基站站距不宜小于400 m。

图2 天线下倾覆盖范围示例

在密集城区,基站天线波束的上旁瓣和后瓣,对临近中高层室内信号渗透也很大。一般基站定向天线前后比约25~30 dB,上旁瓣抑制15~20 dB。在200~300 m范围内的可视通区域,信号强度可达-60~70 dB,加上城市建筑密集、高大,反射效应明显,电磁环境复杂,因此,城区基站信号越区、跨区覆盖较为严重。实测表明,有些区域可同时接收到6个以上较强小区信号。

我国3G网络规划和设计中,传输路径损耗预测多采用Cost-Hata或ITU-R P.1546建议的模型[3-4],但这些模型都是传输路径大于1 km的统计模型,且要求天线高于周围建筑。对天线不在制高点、建筑密度高的高层建筑群,信号传播距离短、路径有遮挡,统计模型就失去了意义。

中国联通WCDMA网络建设指导原则是,密集城区站距400~600 m,一般城区600~800 m,郊区和乡镇800~2 500 m。但在密集城区,有的基站实际站距已达到100~200 m,而且常有建筑遮挡,因此,在密集城区,用Cost-Hata模型估算基站覆盖半径误差较大。在ITU-RP.1411建议书[5]中将短距离室外300 MHz~100 GHz的无线电传播损耗分成视通(LOS)、非视通(NLOS)等情况分别建模,应更符合实际情况。

1.2 室内、外信号相互干扰严重

在密集城区业务热点区域,一方面基站密集,交叠越区覆盖严重,另一方面室内深度覆盖不足,因此,大量室内外信号交错分布,相互渗透。

目前,室外基站和室内分布系统建设规划基本是分离的。基站规划主要关注区域“面”的覆盖,部分针对重点、热点建筑楼宇“点”的覆盖;而室内分布系统建设依据主要来自市场需求和用户投诉,且由室分集成商主导设计,对室外宏站强信号的渗透多采取更强的室分信号抵御,导致室分信号外泄更严重。实际工程中,由于管理分离,室内分布系统开通后,往往忽视了对相关基站覆盖的优化调整,导致室外基站信号向室内渗透严重,多导频区域增大。

在路测中,常发现很强的远处高楼室分外泄信号;相反,在室分系统测试中,也常遇到虽然室分信号很强,但在许多区域仍然使用室外信号的情况。密集的基站和大量的室分系统,导致城区整体无线网络质量下降,部分区域和室内软切换区域高达80%以上。

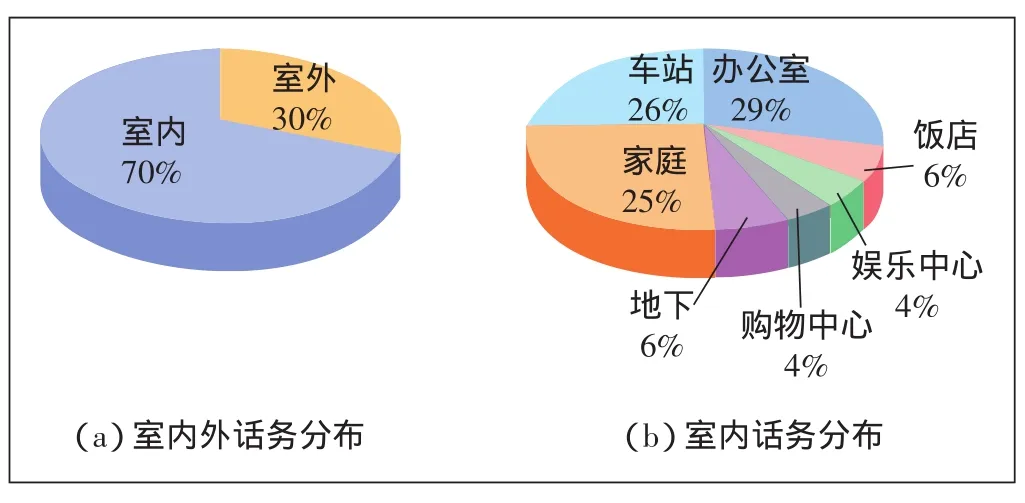

1.3 室分投资效益低

按国外3G网络运营的经验,3G无线宽带和高速数据通信业务主要发生在室内。日本DoCoMo统计(见图3),近70%的通信业务发生在室内,建造室内分布系统后话务量增长了1.43倍,香港Sunday和国内运营数据同样显示出室内分布系统对移动通信业务量吸收的重要性。

图3 DoCoMo话务统计

经过3年多的大规模建设,中国联通3G室内分布系统投资已达无线网络总投资的40%,部分大中城市新增投资中,室内分布系统投资甚至已经超过室外基站,而且投资比重仍在加大。广东联通3G无线网络完成投资超过50亿,室内分布系统超过1万套,但统计发现,广东联通发达地(市)室分语音话务量吸收不足10%,欠发达地(市)室分吸收语音话务量不足4%,话务量极小甚至为零的室分系统占相当的比例。

中国联通3G用户规模超过5 000万,而且集中了中、高端用户群,虽然数据业务尚处在培育和发展中,但语音业务吸收能力完全可以反映网络有效覆盖情况。从用户通话行为看,3G中、高端用户群是社会各行各业主要劳动人群,工作和生活主要在室内,户外活动的时间相对较少。因此,室内是3G用户通信的主要场所,话务量主要发生在室内是确信无疑的,但室内分布系统吸收通信业务明显不足。

室内分布系统是建设投资重点,但由于室内分布系统工程由集成商主导,建设施工又受制于物业和业主环保要求,无形中沿袭了2G分室建设思路,把室内分布系统建设当作覆盖延伸和投诉的解决手段,协调和建设难度小的地下停车场和电梯成了室分主要覆盖场所。

其实,DoCoMo在给出将近70%的业务量来自室内结论的同时,已明确地指出:室内话务量主要分布在办公室、车站和家庭(占80%),地下室仅占6%(见图3)。但在许多办公楼宇、住宅小区、商场酒店等话务热点,室内环境复杂、受业主制约因素多,室内分布系统建设难度高,室内天线往往不能直接布放在目标覆盖区域,需要穿墙覆盖,所以,即使建有室内分布系统,覆盖效果也有限,不能有效吸收室内话务。

2 探讨与建议

2.1 关注技术发展

我国拥有世界上规模最大的移动网络,3G网络是集现代通信、信息、多媒体和网络技术等于一体的高新科技产物,无论对网络建设还是运营都提出了更高的技术要求,必须有一支专业技术队伍,去不断研究网络技术和需求变化。运营商是整个电信产业的主导者,不仅要关注网络的建设和运营管理,也要关注网络技术,培养和稳定一批核心技术力量,研究技术发展和需求,积极引导设备生产制造商和服务商研究和生产符合网络和用户服务需要的产品,减少对厂商的依赖性,避免在设备和技术的选择上被动和失误。纵观世界一流的电信运营商,日本的NTT和KDDI、美国的Verizon和AT&T、英国的Vodafone、韩国的SK电信、法国电信、德国电信等无不拥有雄厚的技术实力。

2.2 实现室分建设重点战略转移

在2G网络中,室内分布系统仅是室外网络的补充和延伸,以解决室内投诉和覆盖盲点为目的;而3G网络,室内逐渐成为移动通信业务的主要发生地,室内分布系统的战略地位和作用发生了根本变化,不再是室外网络的简单补充和延伸,而是3G无线网络的重要组成部分。随着室内通信业务量的快速增长,室内分布系统将越来越重要,室内分布系统成为全球运营商的投资重点。

因此,3G室内分布系统建设目标须作战略性调整:从解决用户投诉和覆盖盲点的2G室内分布系统建设目标转移到以提升网络质量和有效吸收室内话务量为主、兼顾投诉和盲点覆盖上来。彻底扭转以投诉为重点的室分建设思路,并建立以提升网络质量和有效吸收业务量的室分建设考评体系,实现建设重点的战略转移。机关单位、写字楼、公共交通枢纽、商业娱乐场所、大型高档住宅小区等人群长期驻留场所是通信业务主要发生地,应当成为室分建设和投资的重点。

2.3 统筹规划室内外无线网络

从覆盖的物理位置分布看,3G无线网络室外基站和室内分布系统交错分布,信号相互渗透,客观上也要求室内外统筹兼顾、协同覆盖。室内分布系统成为3G无线网络的重要组成部分,室内无线网和室外无线网有机结合才是完整的3G无线网络,需要统筹规划室内、外无线网络。

另外,3G无线网络已经突破了二维平面的蜂窝结构[2,6-8]。密集城市高楼林立,信号传播环境覆盖多变,楼宇反射、穿透和遮挡严重影响信号覆盖,信号覆盖重点由室外转向室内,而室内信号覆盖已不再是简单的蜂窝结构,而是三维立体分层式结构,必须将成片的楼宇群当作覆盖规划的整体,充分考虑地形和建筑特点,利用和控制好宏站小区和室内覆盖范围,形成室内外一体的无线覆盖网络。

中国运营商需要建设移动网、WLAN、固话宽带、传输等多个网络,有2G、3G等多层无线网络覆盖,因此,多网统筹规划多网协同、室内外协同覆盖是提高投资有效性、提高网络效率和提升整体网络质量的有效途径。为此,广东联通提出了室内外综合覆盖思路,将建筑环境特点相同的区域当作一个通信网络建设的整体,根据市场需求,综合考虑无线、固话宽带、传输管线等电信基础资源建设,2G、3G和WLAN等无线网络多网协同、室内外信号的协同覆盖,互为补充,形成一张功能完善、可满足用户各种通信需求的完整网络。小区固网宽带、传输管线、室内分布系统、基站、机房配套等电信基础资源统筹规划,分步实施,逐步完善,避免分专业独立规划、重复建设和多次物业协调等问题。目前,广东联通正在探索室内外综合覆盖的技术和实施方案,并取得了初步成效。

3 建立质量和效率的管理导向

在电信产业链中,网络工程建设是规模利益驱动机制,设备供应商和工程服务商等以销售更多的设备和争取更大的工程规模从运营商手中获取更多的利润,忽视了技术和技术服务价值。高水平技术服务和更有效的网络产品、技术方案往往可减少设备使用量和降低工程规模,运营商和相关协作单位利益相左,技术价值无法体现。

广东联通在室内外综合覆盖的试点中,通过室分信号外引、楼宇间信号互打等室内外信号相结合的手段,有效解决住宅楼宇室内信号覆盖问题。综合覆盖方案比单纯建设室内分布系统规模小,覆盖效率高。但方案设计复杂,技术要求高,业主协调难。

完成一个室内外综合覆盖方案需要更高技术能力、经验丰富的工程技术人员和大量的测试,按现行工程模式,集成商无利可图。相反,完成一个地下停车场和室内电梯覆盖,方案简单,业主协调容易,工程量大,获得利润远高于一个复杂费力费时的综合覆盖方案。在推广应用室分新型全向吸顶天线等效能更高的新技术、新产品中,也遇到了同样问题。新型天线带来的不仅是天线数量减少,而且是室分工程规模的整体缩减。因此,无法调动集成商技术和设备创新的积极性。

随着网络的完善、用户要求的提高和资本市场投资回报要求的提高,网络质量和投资效率必将成为关注的重点。这就需要建立以质量和效率为中心的网络工程建设管理导向,实现运营商和协作单位的双赢。

4 结束语

中国3G网络投资巨大,激烈的竞争使电信行业逐步走向微利,提高投资效率、节省成本就是创造企业利润,降本节能、优质高效是运营商网络建设追求的目标。本文从一个侧面阐述3G网络建设实践尝试和对相关问题的思考,管中窥豹,仅见一斑,旨在提出一些问题,共同探讨,寻求更合理有效的方法和措施,促进电信行业的良性健康发展。

[1]Theodore S.Rappaport.Wireless Communications Principlesand Prac⁃tice[M].北京:电子工业出版社,1998.

[2]苏华鸿,孙孺石,薛锋章,等.蜂窝移动通信射频工程[M].2版.北京:人民邮电出版社,2007.

[3]ITU-R P.1546-4 30 MHz至3 000 MHz频率范围内地面业务点对面 预 测 的 方 法[S/OL].[2012-10-12].http://www.docin.com/p-516571018.html.

[4]Eraldo Damosso.Digital mobile radio towards future generation sys⁃tems[M].European Commission,1999.

[5]ITU-RP.1411-5 300 MHz至100 GHz频率范围内的短距离室外无线电通信系统和无线本地网规划所用的传播数据和预测方法[S/OL].[2012-10-12].http://www.docin.com/p-516568861.html.

[6]祁玉生,邵世祥.现代移动通信系统[M].北京:人民邮电出版社,1999.

[7]Tero Ojanpera,Ramjee Prasad.宽带CDMA:第三代移动通信技术[M].朱旭红,译.北京:人民邮电出版社,2000.

[8]张平,王卫东,王莹,等.WCDMA移动通信系统[M].北京:人民邮电出版社,2005.