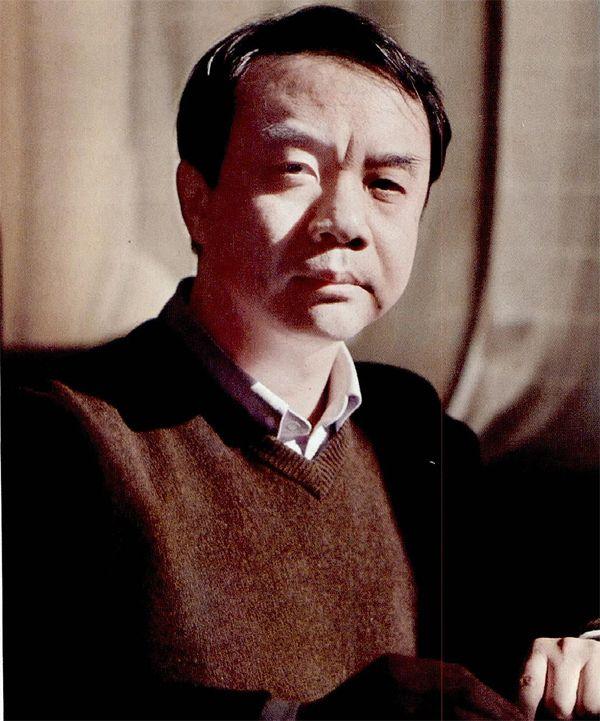

王贻芳:海归科学家的光荣与梦想

钱炜

王贻芳的办公室里,挂着一幅国画,作者是88岁高龄的“鬼才”黄永玉。这幅名为《砸个正》的画作,是黄永玉在得知自己的这位科学家朋友的新发现后特意创作的。画中的牛顿被树上掉下来的苹果砸到头,寓意王贻芳的工作就像牛顿发现万有引力那样,是个重要成果。

究竟是怎样的科学成果让老艺术家为之兴奋不已?2012年3月8日,王贻芳在北京宣布,由中国科学家主导的大亚湾国际实验发现了新的中微子振荡模式。在发布会现场,很多年逾七旬的老院士都见证了近半个世纪以来中国物理学的这一历史性时刻。为了这一刻,49岁的王贻芳已为之努力了8年多。

在他喝水的马克杯上,印的是自己一双儿女的照片,为的就是在忙碌间隙,抬眼就能看到孩子。在家庭生活上的牺牲,终于换来了“中国本土迄今为止最重要的物理学成果”。

请来6个“婆婆”

2003年冬天,已经回国的王贻芳留意到关于利用反应堆中微子来测θ13,在国际上的讨论热起来。当时,国际上已经有好几个团队打算进行同类实验,所以这是一场竞争激烈的赛跑。王贻芳将自己琢磨出的方案拿给以前他在斯坦福大学时的实验室“老板”看,对方说:“我要是你的话,现在就赶紧回家偷偷做!”

实验可以偷偷做,可是钱从哪来?为提高实验精度,王贻芳将探测器从1个变成4个。但探测器是整个实验里最烧钱的设备,这样一来就等于将实验成本提高了近4倍。估算下来,至少需要1.5亿元人民币。王贻芳的项目,得到国内外科学家的广泛支持,也得到了所有相关部门的同意,但在中国常规的科研支持体系里,没有哪个部门可以独力支持这样一个资金上亿的项目——科技部“国家重点基础研究发展计划”(即973)项目经费的上限是4000万,科学院也只能给4000万,基金委最多只有1000万,三者加起来还不到一个亿。“当然可以走特殊渠道,但当时没有人敢拍这个板。”

美国霍普金斯大学华裔物理学家钱致榕得知这一情况,就给王贻芳出了个主意:“去富裕的中国南方找钱。”为此,钱致榕不远万里,专程来到中国,陪着王贻芳在南方转了一圈。“钱先生是著名美籍华人物理学家,他所到之处,各方都要给个面子,接见一下,作个讲座什么的。”就这样,他们辗转找到了深圳市政府。

王贻芳深知,中国官员最关心的两点,一是能带来多少经济利益,二是能否拿诺奖。因此,在深圳市副市长面前,他没有大谈什么基础研究的意义,只是强调这个项目如何好,在国际上也领先。对方听完他的讲述,便说:“那你回去给我们写个方案吧!”王贻芳一听,觉得有戏,就赶紧回北京作方案。

此时,已经是2005年,“十一五”规划正好出台,首次将研发经费占GDP的比例写进文件。新政策出台后,地方政府与大型央企都迫切寻找符合要求的科研项目。当他拉着中科院的领导们再度南下时,形势已大为不同。中广核一口答应给3500万,广东省和深圳市也答应各给1000万。“直到2006年,所有的钱才全部到位”。

就这样,大亚湾项目一共拥有科技部、科学院、基金委、中广核、广东省政府、深圳市政府6个“婆婆”。听说大亚湾实验设计独特,环境得天独厚,美国能源部也主动放弃了自己原先的两个方案,转而出资3400万美元加入该项目。大亚湾实验成为中国基础科学领域最大的国际合作项目。

“海归”成功路

在南京大学物理系本科毕业时,王贻芳本来顺利地考上了研究生。此时,教育部选拔人才去美国物理学家丁肇中领导的L3实验深造,他被学校选中并通过了笔试。

面试时,王贻芳第一次见到丁肇中。当时,这位诺贝尔奖得主红光满面,说话中气十足,看上去一点也不像快50岁的人。“他问我,波在海水中传播,是长波传得远,还是短波传得远?”这问题用大学普通物理的知识就能解决,但考察的是人学得是否扎实,会不会把书本上的知识用到现实中去。丁肇中只问了三四个问题,就说“我没有问题可问了,”王贻芳回忆说,“当时我就感觉他对我比较满意。”

总部位于瑞士日内瓦的欧洲核子中心拥有世界最大的粒子加速器。在这里进行的L3实验,汇聚了14国、30多所科研機构的400多名科学家。入选L3以后,王贻芳要先在意大利佛罗伦萨大学完成课堂学习,再去参与实验。在日内瓦,尽管王贻芳还是一名博士生,但已成为一个物理分析团队的负责人,小组成员不乏有教授头衔。

在欧核中心呆了10年,王贻芳感到,再在这里呆下去将限制自己的学术发展。“因为年轻人在一个大型项目里,起到的作用和影响都是有限的。”于是,他在美国斯坦福大学找到了一个尚在设计阶段、只有20人的小项目。这是一个理想的平台,他可以参与更多,以弥补他在高能物理实验中其他领域的欠缺。于是,王贻芳辞别丁肇中,来到斯坦福,并成为项目里的骨干技术人员。

在美国的6年里,女儿与儿子相继出生,生活看起来很美好。但随着项目结束,王贻芳的心又开始躁动。

在美国,华裔科学家的上升空间往往有限。2000年,王贻芳接到中科院高能所的邀请,决定回国。“坦率地说,在美国,像我这样的研究人员,多一个不多,少一个不少。如果想做我想做的实验,那是没有可能的。我还是想做一点事情,而国内有这个机会,所以就回来了。”然而,朋友和家人都反对他回国,说“像你这样不会搞关系的人,出国多年,在国内也没有根基,回国是混不下去的”。对此,他有过考虑,但觉得这个说法不足为据。

“很多人在国外不回来,其实就是随大流,他真的自己想过这个问题吗,我觉得没有。就像1980年代,看大家都出国,他也出国,仿佛出不了国,就说明他没能力。”在总结自己那一代人的出国经历时,王贻芳说。

回国后,王贻芳有过一段时间“水土不服”。一开始,他想做长基线中微子实验,但发现行不通。于是,他放弃了这个主意,投入到北京正负电子对撞机的改造项目中去。“很多刚回国的人都有一种冲动,要做一个全新的东西,实际上很多都是不切实际的。幸好,我及时调整了方向。”

面对国内科研体制的局限性,王贻芳以身体力行的改革和建言来表达自己的意见。在他担任所长的高能物理所,他有意识地界定自己权力的边界,将学术评审的决定权交给专门的学术委员会。凡是他能不参加的会议,就一概不参加。

“科学家的选题经常受到各种各样的干扰,比如被要求选某个国际最流行的时髦题目或应用课题,或某些特定需求等,因为经常有人觉得自己比科学家高明……”2011年5月,王贻芳在中科院的官方报纸《科学时报》头版上发表了一篇8000多字的文章,对中国基础研究的管理体制提出详细建议。他认为,政府部门本来只需要制定游戏规则和监督;至于选什么项目,给多少钱,这些学术问题应当交由常设的专业委员会来操作。可现在,政府却亲自来负责分项目,“应当把学科发展的权力交给科学家自己”。

眼下,王贻芳又在广东勘察地形,准备开展新的中微子项目,新实验的探测器要比大亚湾的大100倍。王贻芳说,幸亏大亚湾实验取得了巨大成功,这个项目总算不用经历先前的艰难曲折了。