山东省文化产业发展的现状及对策思路

王存福

山东省文化产业发展的现状及对策思路

王存福

近年来,我省把发展文化产业作为推进“经济文化强省”战略的重要内容,推动文化产业发展取得了较好成绩:文化产业相关配套政策体系基本形成;文化体制改革深入推进,文化产业集群化发展和品牌化建设成效显著;文化产业投资势头较好,文化发展后劲十足;文化产业人才和机构数量迅猛增加;文化产业结构趋于合理。我省文化产业发展存在着文化产业增加值与国内外发达城市相比差距较大、文化产业大项目的核心竞争力不强、文化产业人才总量不够多等问题。为深入贯彻落实省委省政府提出的“经济文化强省”战略,应采取有力措施,大力发展文化产业。

山东省;文化产业;问题;对策思路

当今世界,文化产业作为21世纪最有发展前途的“朝阳产业”,已成为衡量一个国家或地区经济社会发展水平的重要标志。党的十六大以来,党中央、国务院高度重视文化产业的发展,出台了一系列促进文化产业发展的方针政策。2011年10月闭幕的党的十七届六中全会进而提出:“加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱产业。”在这样的背景下,如何贯彻落实好党和国家关于推动社会主义文化大发展大繁荣的要求和省委省政府提出的“建设经济文化强省”战略,大力推进我省文化产业健康快速发展,是我们应当着重思考和研究的重大课题。

一、我省文化产业发展的现状分析

(一)文化产业相关配套政策体系基本形成

文化产业的蓬勃发展,离不开有效的制度保障。2008年,山东省委站在新的历史起点上,提出了“建设经济文化强省”发展新战略。在经济文化强省战略中,我省明确提出把转变经济发展方式作为紧迫而重大的任务,为了更好地发展文化产业,我省制定实施了《山东省“十一五”文化产业发展专项规划》《关于促进文化产业振兴的意见》以及四个配套文件:关于促进文化产业发展的若干政策;关于促进重点文化产业园区(基地)建设的实施方案;关于打造山东文化产业品牌的实施方案;关于推进重点文化产业项目建设的实施方案,还制定实施了《关于鼓励和支持文化企业上市融资的意见》《关于金融支持山东文化产业振兴和发展繁荣的实施意见》等近20个支持文化产业发展的政策文件,发布了《山东省社会资本投资文化产业指导目录》。这些法规和政策形成了较为完善的文化政策体系,营造了文化企业平等竞争的良好政策环境,为更好地推动我省文化产业快速健康发展奠定了制度基础。

(二)文化体制改革深入推进,文化产业集群化发展和品牌化建设成效显著

从2009年开始,随着相关文化产业发展的政策法规的制定实施,我省的文化体制改革进入具体实施阶段,有效地推进了管办分离,政府文化行政管理职能实现了根本转变,一批经营性文化事业单位完成转企改制,为文化产业发展提供了保障。2010年,全省文化体制改革更是深入推进,已有373家国有文化单位转企改制,广播影视体制改革取得突破,实现“局台分开、两台合一”,文化市场综合执法改革和有线电视网络整合工作基本完成。随着文化体制改革的深入进行,我省文化产业呈现出集群化发展的态势。2010年,我省国有骨干文化企业进一步壮大,大众报业、山东出版、山东广电分别实现营业总收入20亿元、77亿元、3216亿元。同时,我省文化产业的重点园区和基地建设加快推进,2010年,全省建成或在建各类文化产业园区(基地)150个,其中国家级文化产业示范基地9家,省级文化产业示范基地71家,国家级文化产业示范园区1个(曲阜文化产业园区),济南、青岛、烟台3个国家级动漫产业基地。文化产业重点企业和园区建设的规模化产生了较好的规模优势和集聚效应,说明我省已经初步形成了特色鲜明、结构合理、创意水平高、发展活力强的优势文化产业集群。

在文化体制改革的过程中,随着众多文化产业园区的相继开工建设和投入使用,我省涌现了一大批文化产业品牌,包括以孔子文化节、潍坊风筝节、青岛啤酒节为代表的文化节庆品牌,以电视剧《大染坊》《闯关东》为代表的鲁剧品牌,以《大羽华裳》《蒙山沂水》为代表的旅游演艺品牌,以《圆明园》《晶莹小子》为代表的动漫品牌,以杨家埠木版年画为代表的民俗文化品牌等一批文化产业品牌。其中青岛胶南的达尼画家村荣登首届中国文化产业品牌榜,成为“中国文化制品七大品牌”之一。

(三)文化产业规模增长迅速,排名位居全国前列

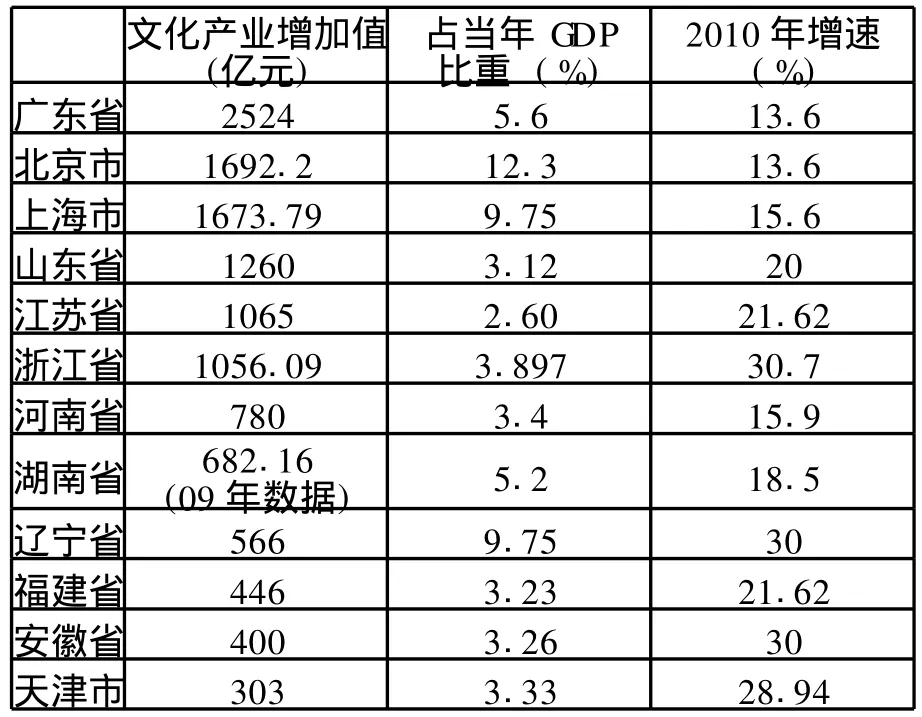

有了相关政策法规和文化体制机制改革的双重保障,在省委省政府的正确领导下,我省文化产业呈现出较快的发展势头。2006年全省文化产业实现增加值60414亿元,占GDP的2174%。2007年实现增加值713亿元,占GDP的218%。2008年全省文化产业增加值超过800亿元。2009年则一举突破1000亿大关。2010年山东文化产业实现增加值1260亿元,比上年增加220亿元,增速超过20%,在全国六个文化产业增加值过千亿的省市中位居第四名(见表1)。从我省文化产业近几年的增长率来看,“十一五”时期山东文化产业增加值现价年均增速18179%,文化产业已经成为山东经济社会发展的新亮点。在即将过去的2011年,我省文化产业保持了良好发展势头。据统计,前三季度山东省文化产业增加值达1038亿元,同比增长2014%,高于GDP增幅913个百分点,占GDP的比重达到3114%。“十二五”开局之年,前三季度增速和GDP占比均达到历史峰值,说明山东省文化产业已进入高速增长阶段。对比来看,我省文化产业增加值占当年全省生产总值的比重不仅高于全国平均水平(2010年我国文化及相关产业法人单位增加值达到11052亿元,占国内生产总值的比重达2175%),而且高于江苏、浙江、河南、湖南等省,比辽宁、福建、安徽等省市高出1倍还多(见表1)。

表1 全国部分省市2010年文化产业增加值排名及2010年增速排名

(四)文化产业投资势头较好,文化发展后劲十足

2010年山东全省文化产业项目累计完成投资131519亿元,施工项目2804个,其中过10亿的项目48个。今年上半年,全省500万元以上的文化产业项目累计完成投资510175亿元,新开工项目802个,其中投资1亿元以上的390个;文化产业投资占整个固定资产投资的比重近5%。筛选确定2011年投资2亿元以上的重大文化产业项目103个,并进入全国文化产业重大投融资项目库。其中一期投资30多亿元,包括11个功能分区、8大景区和29个景点的台儿庄古城顺利开埠;投资20亿元的青岛华强方特梦幻王国于7月底正式运营;潍坊中动动漫基地、泰山刘老根大舞台等大型产业项目奠基建设。文化产业投资的势头不减,说明我省文化产业的后劲十足,在“十二五”期间应该会有更大的发展。

(五)文化产业人才队伍不断壮大,文化产业机构数量发展迅猛

在文化产业发展的过程中,我省把培养文化产业人才作为发展文化产业的根本来抓,文化产业人才队伍不断壮大。一是与北京大学联合举办了3期文化产业高层研修班,培训基层文化产业人才200多名;二是与山东大学合办文化产业网络本科班,首期招生500名;三是山东大学、中国海洋大学、山东师范大学等省内高校开设了文化产业方向的本科生班、研究生班。从职业培训到学历教育的文化产业人才培养体系基本形成,为我省文化产业的厚积薄发提供了人才保障。通过多年的培养与引进,到2006年,我省文化产业法人单位为3万多个,文化产业从业人员10512万人。这其中,山东省文化部门主管的文化及相关产业机构2万多个,涵盖文艺演出业、文化旅游业、文化休闲娱乐业、电影业、音像业、网络文化业、动漫业、文物和艺术品业、艺术培训业、文化经纪与代理业等领域,拥有从业人员10余万人。从全国范围来看,目前文化产业从业人员数超过50万人的有六个省市(广东、浙江、山东、江苏、北京和上海),山东省位列其中。从文化产业人才占全部从业人员的比重来看,2006年,全国文化产业从业人员达到1132万人,占全部从业人员的比重为1148%。这一年,山东省文化产业从业人员的数量比2004年增加了1415%,文化产业从业人员数占全社会从业人员数的比重达到118%,高于全国平均水平。

(六)文化产业结构不断优化

2004年4月,国家统计局制定并发布了《文化及相关产业分类》,把文化产业分为核心层、外围层和相关层3个层次,并认定核心层和外围层是文化产业的主导部分。根据这个分类标准,2009年,我省文化产业核心层、外围层、相关层增加值之比为14181:29147:55172,核心层、外围层占比超过了44%。2010年,山东省文化产业三个层次创造的增加值的比率为15:30:55,核心层和外围层占全部文化产业增加值的比重为45%,比2009年略有上升。文化产业的内部结构不断优化,说明我省的文化产业发展呈现了健康的态势。

二、当前我省文化产业发展存在的主要问题

(一)文化产业增加值与国内外发达城市相比尚有较大差距

一是从文化产业增加值的总量来看,我省与发达省份有相当的差距。2010年,广东文化产业增加值达2524亿元,超过全国比重的四分之一,连续8年居全国第一位,是我省的两倍还多。2010年,北京文化创意产业实现增加值169212亿元,占全市GDP比重1213%;上海文化创意产业增加值约为1630亿元,占全市GDP比重为916%。二是从文化产业增加值占全省GDP的比重来看,截至2010年,我省为3112%,和国内发达城市与发达国家有较大差距。北京、上海、广东、湖南、云南5个省市,文化产业增加值占当地GDP的比重均超过5%,均成为支柱产业(一般来说,一个产业增加值占GDP的比重超过5%就可以称为支柱产业)。其中北京文化创意产业增加值占全市GDP比重1213%,上海文化创意产业增加值占全市GDP比重为916%,广东省文化产业增加值占全省GDP比重516%。还有一些省份,虽然文化产业增加值总量不如我省,但占GDP的比重却比我省高,如云南省文化产业增加值440亿元,占全省GDP比重达611%,福建省文化产业增加值预计近600亿元,占GDP的412%,安徽文化产业增加值已占GDP比重4%。如果和发达国家相比,差距更大一些,2010年,美国文化产业增加值占GDP的27%,英国为11%。三是从文化产业的增幅来看,江苏、安徽过去5年的文化产业产值增幅都在30%以上。今后5年,天津、陕西等多个地方也都把文化产值的增幅定在了30%以上。横向对比来看,都比我省的增长幅度要高。

(二)文化产业的内部结构不尽合理

2010年,山东省文化产业三个层次创造的增加值的比率为15:30:55,核心层和外围层占全部文化产业增加值的比重为45%,低于全国60%的平均水平。这一年,全国平均水平是42:18:40。上海的核心层占文化产业的比例已达64%。如果和全国最高省份的83%相比,差距在1倍以上。今年文化产业增加值刚刚跨入1000亿元的浙江省,文化产业核心层、外围层、相关层三者实现增加值之比为2912:2319:4619,核心层和外围层占全部文化产业增加值的比重为5311%,也超过了我省。就连总量不如我省的广西,2010年其核心层、外围层、相关层实现的增加值之比为3217:4319:2314,核心层和外围层的比重为7616%,也是远远高于我省。与此相关,我省的新兴文化产业所占比重少,文化产业增加值的75%来自传统产业。从文化产业发展的区域结构看,东西部发展极不平衡,青岛一枝独秀,占全省1/3,“蓝色经济区”合计占全省9成,而文化资源丰富的鲁西反而发展最慢。

(三)文化产业大项目的核心竞争力有待增强

虽然目前我省文化产业项目不少,但从总体上来看,缺乏能起到领军作用的大项目。从现有大项目的实际情况来看,骨干文化企业少,中小文化企业多,特别是缺少“航母级”的大型文化集团,目前我省还没有营业收入过百亿的文化产业企业。在全国已上市的45家文化企业中,山东仅在外围层、相关层有两家,核心层则是一家没有。在全国文化企业30强中,山东省仅一家入围(山东出版集团有限公司),而文化产业不太发达的安徽省,就有安徽出版集团、发行集团双双入选“全国文化企业30强”。文化产业园区存在同样的问题,全国六个国家级文化产业示范园区,我省只有一家——曲阜新区,但与深圳华侨城总资产逾500亿元,其中文化产业净资产已近64亿元的规模相比,曲阜新区的示范带动作用还远远没有发挥出来。作为我省文化产业发达区域的青岛,2009年正式改制的青岛出版集团,在2010年实现销售收入和总资产双双超过16亿元,虽然在全国出版社中综合实力跃居第19位,在全国副省级出版社中排名第一,但差距更大。

(四)文化产业人才总量及其占全社会就业人数的比重与国内外发达城市相比尚有一定差距

目前,山东省文化产业吸纳的从业人员仅占全社会从业人数的1%左右。发达国家这一比例为3%至6%。资料显示,美国、英国、加拿大文化产业从业人员占全部从业人员的比重分别为4177%、7170%和319%。我省文化产业人才占全社会从业人员的比重不仅大大低于发达国家,就是与全国文化产业发达省市的比较来看,也有较大差距。2007年,上海市文化产业从业人员为62133万人,占全市从业人员的比重为619%。2007年,江苏省文化产业从业人员为10711万人,占全省全部从业人员的比重为2132%,2007年江苏全社会从业人员增长112%,文化产业从业人员增幅明显超过全社会从业人员增长幅度。2006年,天津市的文化产业从业人员为13118万人,占全社会从业人员数的比重为2134%。从以上的数据对比来看,虽然山东省目前文化产业人才的总量较大,但由于山东省是人口大省,因此,从文化产业从业人员占全社会从业人员数的比重来看,与发达国家和国内发达省市还有不小的差距。我省的文化产业相关人才相对缺乏的状况,说明文化产业人才资源劣势比较明显,这在很大程度上成为制约文化产业发展的瓶颈。

三、当前进一步推动我省文化产业发展的对策思路

(一)继续深化文化体制改革,形成多元文化投资机制

良好的文化体制和顺畅的投融资机制是文化产业发展的重要保障。在社会主义市场经济条件下,要重视和强化党委政府在文化产业发展过程中的作用,但这并不是要求党委政府直接去办文化产业,而是要实现由管文化、办文化向以管为主的转变,要强化政府对文化的宏观规划与调控职能,强化公共服务与市场监管职能,充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,对文化资源进行重新配置,尤其是要冲破体制障碍,加大对现有国有文化要素资源的整合力度,加快国有文化单位的转企进程,努力形成合理的文化产业格局。

在投融资方面,应尽快形成以政府投入为主导,以企业投入为主体,以市场融资为主力的文化投入机制。为加快山东省文化企业上市步伐,充分利用资本市场实现文化产业跨越式发展,山东省金融办、省委宣传部、山东证监局和省文化改发办近日联合出台了《关于鼓励和支持文化企业上市融资的意见》,要求从2011年到2015年,力争全省实现境内外上市文化企业10家以上,从资本市场筹资(含上市公司再融资)100亿元以上,形成资本市场的“山东文化板块”。除此之外,还要加快培育文化产业发展基金,通过基金方式促进文化产业发展。要进一步降低投资准入门槛,鼓励各类社会资本对文化产业进行投资。

(二)加大科技创新力度,实现大项目带动战略

文化产业是高新科技和文化资源相结合的产业,是知识、技术、资本密集型产业。科技创新就成为文化产业发展和提升文化产业竞争力的重要基础。要根据我省“十二五”期间文化产业发展规划,确定文化产业中科技发展的优先领域和重大项目。一是通过税收等经济杠杆,鼓励引导文化企业加大科技投入力度。采取有力措施加强文化产业与科学技术的深度融合,不断提高我省文化企业的核心竞争力。二是要通过兼并、联合、重组、参股等形式,促进资本、人才、技术等要素的合理配置,提高产业集中度,推进集约化经营和规模化发展,形成一批龙头企业,实施重大文化产业项目带动战略。当前要重点培育一批主业突出、实力雄厚、核心竞争力强的大型骨干文化企业和企业集团,并尽快做大做强。到“十二五”末期,山东省内资产总额、营业收入过“双百亿”的企业要达到5家,整体实力走在全国前列。具体来说,要重点打造大众报业、山东出版、山东广电等国有文化产业集团,保证其主导地位,占领文化阵地,以有效传播党和政府的声音,满足人民群众的文化需求。要规划好“三区、三园、三带”的文化产业发展布局(“三区”是以青岛为龙头的东部滨海文化产业集聚区、以济南为中心的中部省会文化产业集聚区、以济宁为枢纽的西部儒学文化产业集聚区;“三园”是鲁文化产业园区、齐文化产业园区、红色文化产业园区;“三带”是黄河文化产业带、运河文化产业带和滨海文化产业带)。要进一步做好文化产业园区的建设和招商工作,重点发展影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、广告会展、数字内容、动漫和网络游戏等十大文化产业,抢点国内制高点,尽快确立我省在国内的文化产业发展优势地位,确保我省文化产业在“十二五”期间保持较快发展,使文化产业逐步成为山东省支柱产业。三是要调整好我省文化产业结构,在保持现在发展态势的基础上,突出做出核心层和外围层相关产业的发展,提高其在整个文化产业结构中的比重,力争超过全省和全国平均水平,实现我省文化产业结构的合理布局。

(三)大力发展特色文化产业,打造齐鲁文化产业品牌

塑造产业品牌是发展文化产业、提升竞争力的重要手段。当前,一是要加大海洋文化(蓝色文化)产业的发展力度。牢牢把握山东半岛蓝色经济核心区建设的有利契机,深入探索开发海洋文化资源,培育发展滨海文化旅游、海洋民俗、海洋节庆、海洋演艺、海洋工艺品等相关海洋文化产业,形成独具特色、优势明显的产业体系。二是要结合齐鲁文化,打造我省文化产业品牌。山东历史悠久,是中华文明的重要发祥地之一,齐鲁文化源远流长,红色文化波澜壮阔,民间文化异彩纷呈,发源于齐鲁大地的儒家文化在世界具有广泛影响。丰厚的文化底蕴,为新时期山东经济社会发展提供了强大精神力量和文化支撑。在我省文化产业发展的过程中,必须结合齐鲁文化深厚的历史底蕴,加大推广齐鲁文化尤其是儒家文化的力度,努力打造一批在全国乃至全世界著名的文化品牌。

(四)加快文化产业人才队伍建设

人才资源是文化产业发展的决定性要素。壮大文化产业,提高文化竞争力,关键在于建设一支能够适应新形势新任务要求的高素质文化产业人才队伍,充分发挥他们在文化产业发展中的主力军作用。一是要转变观念,牢固树立人才资源是文化产业发展第一资源的观念,切实抓好文化企业家、文化创作人和文化经纪人三支队伍建设。二是要创造条件,营造氛围,吸引聚拢文化产业人才。通过机制体制的构建,出台更多的激励措施,包括提高工资福利待遇水平、实施按生产要素分配、增加科研仪器设备和办公设施的购置经费等。探索设立高层次人才特殊津贴,进一步完善人才奖励政策,加大奖励力度,为现有人才的成长创造更有利的条件与环境。要尽快实施发展文化产业的人才工程,大批量培养和引进各种层次文化产业专家和经营管理人才,包括具有较高文化素质的旅游产业所需要的人才。根据我省文化产业的发展现状,我省引进文化产业人才的重点应该是文化产业的经营人才、管理人才、科技人才,尤其要引进和培养既懂经营管理,又具有深厚文化底蕴的复合型优秀人才。三是多管齐下,立足现实,着力培养文化产业人才。要积极推进山东大学等高校定期开办适合文化产业发展的各种特色培训班,在短时期内培养一大批文化产业精英人才。充分利用省市高校教育资源进行高端文化产业人才的集中培养,尽快促进省内高校和市管高校设置文化产业人才培养的相关专业,适当扩大文化产业人才的招生规模,为文化产业人才队伍建设提供强大的后备力量。配合山东省正在实施的“齐鲁文化英才工程”,培养造就一批文化产业专业领域的领军人物,使其在推动文化产业人才队伍建设中起到积极的引领和推动作用。

(责任编辑 张讯)

王存福,中共青岛市委党校政治学教研部副主任,副教授,博士(邮政编码 266071)

G124

A

1672-6359(2012)02-0024-04