周围性面神经麻痹针灸治疗时机与疗效的关系

宿丽心

[摘要] 目的 探讨周围性面神经麻痹针灸治疗时机与疗效的关系。 方法 选取2009年12月~2011年11月在本院门诊接受治疗的周围性面神经麻痹患者88例,根据患病时间长短分为对照组(病程>7 d)和观察组(病程≤7 d)各44例。 结果 对照组痊愈率为63.64%,观察组痊愈率为79.55%,两组比较差异有统计学意义(P < 0.05)。对照组总有效率为95.45%,观察组总有效率为100.00%,两组比较差异无统计学意义(P > 0.05)。 结论 周围性面神经麻痹患者采取及时、有效的针灸治疗,不仅能够提高恢复率和缩短病程,而且可以显著提高治愈率,故周围性面神经麻痹治疗时机的把握尤为重要。

[关键词] 周围性面神经麻痹;针灸;治疗时机;疗效

[中图分类号] R246.6[文献标识码] A[文章编号] 1674-4721(2012)07(c)-0157-02

周围性面神经麻痹,是由于茎乳突孔内的面神经非化脓性炎症所致。常为急性起病,任何年龄均可发病,以20~40岁最为多见,男性多于女性,大多为单侧发病,症状可于1~2 d内达到高峰[1]。中医学称之为“口眼Z斜”、“吊斜风”、“口僻”、“歪嘴风”等。针灸是治疗周围性面神经麻痹的常用方法,且治疗时间越早疗效越佳。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2009年12月~2011年11月期间在本院门诊接受治疗的周围性面神经麻痹患者88例,其中,男43例,女45例,年龄2~71岁,平均(35.3±2.8)岁,病程2~90 d。所有患者均符合上海科技出版社1994年出版的《实用神经病学》中关于周围性面神经麻痹的诊断标准。根据患病时间长短分为对照组(病程>7 d)和观察组(病程≤7 d)各44例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P > 0.05),具有可比性。

1.2 方法

取穴以手、足阳明经穴为主,辅以少阳经穴,局部取穴与循经远取相结合。常用穴位有风池、翳风、阳白、攒竹、丝竹空、四白、地仓、颊车、颧髎、巨髎、下关、太阳、合谷等。眼睑不能闭合而露睛者,加攒竹或鱼腰穴;鼻唇沟平坦者,加迎香穴;流泪者,加迎香透四白穴;人中沟Z斜加水沟穴;颏唇沟Z斜者,加承浆穴;味觉消失、舌麻者,加廉泉穴;风寒证者,加风池、风府、外关穴;风热证者,加大椎、曲池穴;恢复期者,加足三里穴。操作方法:肢体远端的腧穴行针刺泻法且手法宜重,面部腧穴宜用针刺补法或平补平泻法,恢复期可加灸法。在急性期,面部多以浅刺、透刺法为主,如颊车透地仓,阳白向下透鱼腰或向上透头临泣,攒竹向下透睛明或向外透鱼腰,丝竹空透太阳,四白透迎香,颧髎透地仓,巨髎透承泣等。

1.3 疗效评价标准

疗效标准划分为以下4个等级,(1)痊愈:症状和体征完全消失,且面肌功能恢复正常;(2)显效:症状和体征基本消失,但仍存在面肌异常现象;(3)好转:笑时病侧嘴角稍有下垂或眼睑闭合较慢;(4)无效:治疗后症状和体征无变化[2]。

1.4 统计学方法

资料的数据采用SPSS 13.0统计学软件分析,计数资料采用χ2检验,以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

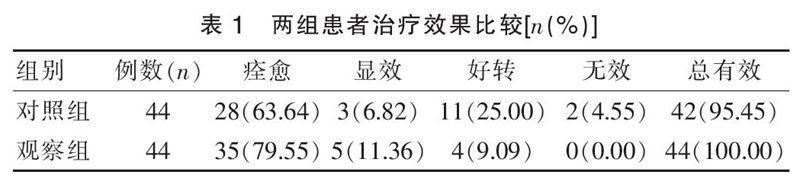

治疗后,对照组痊愈率为63.64%,观察组痊愈率为79.55%,两组比较差异有统计学意义(P < 0.05)。对照组总有效率为95.45%,观察组总有效率为100.00%,两组比较差异无统计学意义(P > 0.05)。见表1。

3 讨论

周围性面神经麻痹,亦称面神经炎,是指茎乳孔内急性非化脓性炎症[3]。其临床表现以病侧面部肌肉运动障碍,口眼向一侧歪斜为主要特征。本病可发生于任何年龄,无明显的季节性,多发病急速,以一侧面部发病多见。本病属中医学“面瘫”范畴。中医认为劳作过度,机体正气不足,脉络空虚,卫外不固,风寒或风热乘虚入中面部经络,致气血痹阻,经筋功能失调,筋肉失于约束,出现Z噼。周围性面瘫包括眼部和口颊部筋肉症状,由于足太陽经筋为“目上冈”,足阳明经筋为“目下冈”,故眼睑不能闭合为足太阳和足阳明经筋功能失调所致;口颊部主要为手太阳和手、足阳明经筋所主。因此,口Z主要系该三条经筋功能失调所致。

针灸治疗周围性面神经麻痹有提高恢复率和缩短病程的作用。本研究中所用针刺方法特点是进针点少,一针多穴,扩大刺激量,可疏通阳明、少阳经脉,提高面部神经的兴奋性,增加血液循环,改善面部营养代谢,加速恢复面部肌肉、神经的功能。但应注意,对急性期患者针刺手法一般均用较轻刺激,以轻缓为宜,初期1日治疗1次,后期可隔日或隔2日针刺1次,每次选用4~6穴,留针30 min。不可追求速效和超限地刺激或应用电针,否则会影响面瘫的恢复。在恢复期可以增加针刺的强度,中等刺激,可通以脉冲电流,留针30 min,隔日1次[4]。后遗症期在针刺的同时,多用灸法,耐心治疗,亦能收到较好的效果。由于周围性面神经麻痹邪在浅表,故治疗较为容易。

周围性面神经麻痹的早期治疗十分重要,一般说病程在3个月内的患者,只要治疗及时、适当,有90%~95%可以治愈,平均疗程约1个月。周围性面神经麻痹的处方多用局部穴位配合远部穴位组成。在病变最初1周内,应重视远部选穴;病变1周后,以瘫痪侧穴位为主。对于病程较长的患者,可单取健侧穴,不针患侧,并适当选用调补全身功能的穴位[5]。针刺手法以透刺、浅刺、轻刺为主,有利于瘫痪神经的恢复。在透刺时应注意选用细针,以轻柔的手法操作,以防刺穿神经鞘膜,使新生的面神经长入邻近的神经通路中而引发面肌痉挛[6]。不可片面追求速效而在针刺时给予超限度的刺激,以免导致面肌挛缩、“倒错现象”或连带运动。对这些后遗症,可用灸法、拔罐等,并选择调补气血的穴位,或配合用刺络拔罐法,耐心治疗,亦能收到较好效果。针灸治疗过程中应嘱患者面部避免风寒,必要时应戴口罩、眼罩;因眼睑闭合不全,灰尘容易侵入,每日点眼药水2~3次,以预防感染。恢复期患者宜自行按摩及功能锻炼,以提高疗效。

实验证明,周围性面神经麻痹患者采取及时、有效的针灸治疗,不仅能够提高恢复率和缩短病程,而且可以显著提高治愈率,故周围性面神经麻痹治疗时机的把握尤为重要。

[参考文献]

[1]杨广印,张冬梅,徐维,等. 周围性面神经麻痹针灸治疗时机与疗效的关系[J]. 针灸临床杂志,2004,20(3):12-13.

[2]方美善,冯桂梅. 周围性面神经麻痹针刺时机选择[J]. 中国针灸,2001,21(7):405-406.

[3]王萍. 急性期面神经麻痹针刺时机选择[J]. 针灸临床杂志,2003,19(10):9-10.

[4]沈世社. 周围性面神经麻痹针灸治疗之我见[J]. 针灸临床杂志,2006,22(1):46-47.

[5]谢志平,张志强. 针灸治疗急性期周围性面瘫75例[J]. 陕西中医,2009,30(7):878-879.

[6]杨敦煌. 针灸治疗周围性面瘫68例[J]. 中外健康文摘,2012,9(8):144.

(收稿日期:2012-04-18本文编辑:陈俊)