2011年广西兴安地区白背飞虱种群发生动态及迁飞轨迹分析

武俊杰, 蒋春先, 张云慧, 齐会会, 李 庆, 程登发*

(1.中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,北京 100193;2.四川农业大学农学院,成都 611130)

2011年广西兴安地区白背飞虱种群发生动态及迁飞轨迹分析

武俊杰1,2, 蒋春先1,2, 张云慧1, 齐会会1, 李 庆2, 程登发1*

(1.中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,北京 100193;2.四川农业大学农学院,成都 611130)

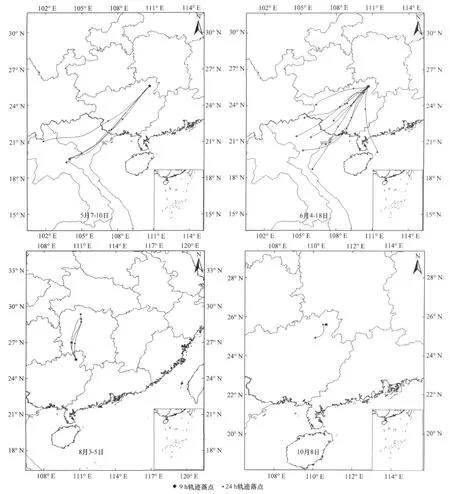

采用田间系统调查和灯光诱捕的方法研究了2011年广西兴安地区白背飞虱田间种群发生动态,并运用轨迹分析软件HYSPLIT4.8和气象图形处理软件GrADS对2011年广西兴安地区白背飞虱迁飞高峰期进行轨迹分析和气象背景分析。结果表明:(1)2011年,白背飞虱始见期为5月6日,共有8个迁飞高峰,迁入峰为5月7-10日、6月4-18日、6月27日-7月11日、8月9-11日,8月27日-9月7日,迁出峰为7月17-18日,8月3-5日,10月8日。(2)白背飞虱在双季早稻、单季中稻和双季晚稻混合发生,单季中稻的发生量明显高于双季早稻和双季晚稻。(3)2011年5月上旬白背飞虱迁入虫源主要来自广西西南部稻区,6月上旬大规模迁入虫源来自广西西南部和越南北部稻区。西南气流为白背飞虱的迁入提供了运载气流,降水是迫使白背飞虱降落的主要原因。8月初从本地迁出的白背飞虱随西南气流北上到达湖南西部和北部稻区,10月份迁出的白背飞虱随东北气流南下到达广西的柳州市。

白背飞虱; 发生动态; 迁飞; 轨迹分析

白背飞虱[Sogatellafurcifera(Horváth)]是我国水稻上重要的迁飞性害虫之一,与褐飞虱(NilaparvatalugensStål)一起被称为“亚洲水稻生产上头号害虫”。每年3-5月由中南半岛的越南等国家随西南气流迁入我国繁殖危害,给我国的水稻生产造成严重的损失[1]。近年来,由其作为传毒介体的南方水稻黑条矮缩病在越南以及我国华南地区发生严重,发生面积不断扩大,现已遍布整个华南、江南及西南稻区,给水稻生产造成毁灭性打击[2]。

广西兴安县(25°18′~26°55′N,110°14′~110°56′E)位于广西东北部,“湘桂走廊”要冲,是白背飞虱在我国南北往返的必经之地,也是春季白背飞虱进入北方稻区的一个中转站[3]。该地区白背飞虱的发生动态和迁入迁出规律对全国白背飞虱的预测预报和南方水稻黑条矮缩病的防控工作有着重要的意义。对于兴安地区白背飞虱的研究相关报道较少,仅见齐会会等[4]对2007-2010年该地区白背飞虱的早期迁入虫源地做了分析,但对该地区白背飞虱发生动态和迁出轨迹还未见相关报道。因此,本研究采用灯光诱捕和系统调查相结合的方法对2011年兴安地区白背飞虱的发生动态进行研究,并运用美国NOAA网站的HYSPLIT平台对典型的迁入迁出高峰进行轨迹分析,以期为白背飞虱的预警和防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 灯下虫情数据

本试验在广西桂林市兴安县境内的农业部桂林作物有害生物科学观测试验站(25°36′2.02″N,110°41′45.07″E)进行,设置高空探照灯诱虫器和佳多自动虫情测报灯各一台,两灯相距约500m。高空探照灯参考Feng[5]设计的姊妹灯中高空灯的设置,由GT75型探照灯制作而成,内装ZJD1000W金属卤化物灯泡。佳多自动虫情测报灯是采用20W黑光灯管(主波长365mm)作诱虫光源,利用远红外快速处理虫体,且在灯上安装直径约1.5m的雨罩,既可以防雨又能遮住向上发出的光。佳多自动测报灯装有光控开关,日落开灯,日出关灯,高空探照灯开灯时间与佳多灯保持一致。逐日记录诱捕的白背飞虱数量。

1.2 田间调查

2011年4-10月,在农业部桂林作物有害生物科学观测试验站选择有代表性的早、中、晚稻田为系统调查田,整个生育期内不施药,田间管理按常规管理。双季早稻品种‘湘优2号’,4月8日播种,5月2日插秧,7月27日收割;单季中稻品种‘Y两优3218’(‘科超3218’),5月8日播种,6月9日插秧,9月16日收割;双季晚稻品种‘新科12号’,7月6日播种,8月1日插秧,10月17日收割。

双季早稻、单季中稻和双季晚稻分别从6月2日、7月1日和8月27日开始调查,采用随机多点拍盘法调查,每7d调查1次,每次20丛,记录各虫态数量,折算成百丛虫数,并记录调查时的水稻生育期。

1.3 气象资料的获取及轨迹分析

气象资料:利用气象图形处理软件GrADS提取来自美国环境预报中心(NCEP)提供的再分析数据(水平分辨率2.5°×2.5°,时间间隔为6h)中850hPa和925hPa的水平风场和垂直速度场。降水资料采用中国气象科学数据共享服务网(http://cdc.cma.gov.cn/)2011年的逐日降水资料。

地图资料:中国省级行政区图(1∶4 000 000)从国家基础地理信息中心网站(http://nfgis.nsdi.gov.cn)下载,世界地图来自于 ArcGIS 9.2自带的世界底图。

轨迹分析采用美国国家海洋和大气管理局(NOAA)与澳大利亚气象局联合开发研发的HYSPLIT轨迹分析平台,对白背飞虱的迁入和迁出峰以兴安为起点进行逆推和顺推。轨迹分析生物学参数设定:(1)白背飞虱是顺风迁移[6-8];(2)白背飞虱春夏北迁高度为1 500m,秋季南迁为800m[9];(3)白背飞虱一般是日落后1h起飞;(4)白背飞虱的飞行时间长度分别取9h和24h[10-12];(5)顺推以当日20:00为起始时刻,逆推以次日05:00为起始时刻,换算成UTC时间为12:00和21:00。

2 结果与分析

2.1 2011年广西兴安地区灯下白背飞虱消长动态

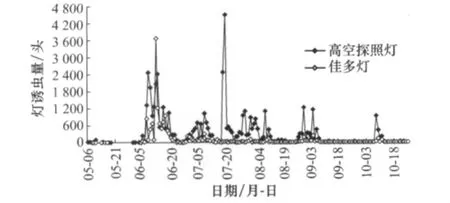

2011年白背飞虱在高空探照灯上始见期为5月6日,佳多灯为5月8日,终见期两灯都是10月23日。按照全国统一世代划分方法,2011年兴安地区监测到白背飞虱7代(2~8代),且各代诱虫量差异很大。第2代5月上旬迁入,5月7-10日两灯同时出现第一个诱虫高峰,其中高空探照灯诱虫量突破百头。6月上旬以后白背飞虱诱虫量逐渐增加,诱虫峰期主要集中在6月上旬到9月上旬,即第3~6代,其中第3代两灯诱虫量最多。6月4-18日为最大迁入高峰,两灯诱虫量都超过万头。9月8日以后,诱捕白背飞虱数量明显减少。在10月8-11日再次出现诱虫高峰,但数量不大,说明2011年白背飞虱秋季南迁量少。

图1 2011年广西兴安地区白背飞虱灯下消长动态

2.2 2011年广西兴安地区白背飞虱田间发生动态

田间系统调查显示,单季中稻田间发生量明显高于双季早稻和双季晚稻。5月初,早期零星迁入的白背飞虱主要为害刚插秧的早稻。6月上旬白背飞虱开始大量迁入,双季早稻田中长翅型成虫增多(图2)。6月中旬以后,处于分蘖-拔节期的双季早稻,食料条件优越,迁入白背飞虱开始产卵孵化,田间种群增加。7月上旬,双季早稻正值抽穗期,单季中稻处于分蘖期,双季早稻田内白背飞虱大量羽化,长翅型成虫迅速增多,可部分转移到中稻田中,之后早稻田内营养条件严重恶化,种群数量一直很低。7月上中旬,单季中稻正值拔节期,食料优越,田间白背飞虱虫量不断积累,其中7月20日左右,百丛虫量超过万头,为年度最高。密度效应使得田间长翅型成虫部分迁出。7月末8月初,单季中稻正值抽穗-扬花期,老熟若虫大量羽化迁出,8月下旬之后,中稻田内营养条件进一步恶化,田间虫量很少。双季晚稻在兴安地区种植面积较少,其白背飞虱百丛虫量大约在200头左右。

图2 2011年广西兴安地区白背飞虱田间消长动态

2.3 2011年广西兴安地区白背飞虱的迁飞轨迹分析

根据灯下数据、田间调查数据并结合气象资料分析,归纳2011年广西兴安地区迁入峰为5月7-10日、6月4-18日、6月27日-7月11日、8月9-11日,8月27日-9月7日,迁出峰为7月17-18日,8月3-5日,10月8日。本文选择5月7-10日(首次迁入)、6月4-18日(年度最大迁入)迁入峰,8月3-5日,10月8日迁出峰进行轨迹分析。

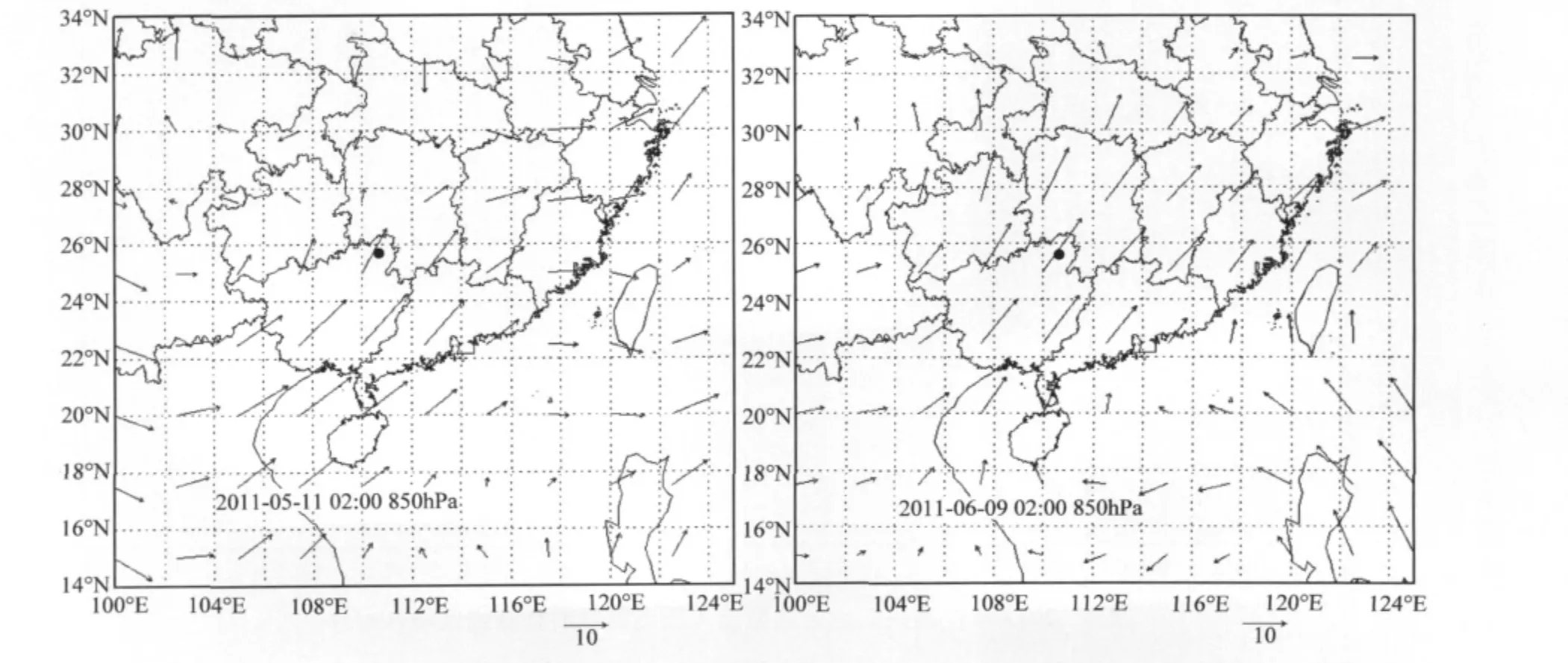

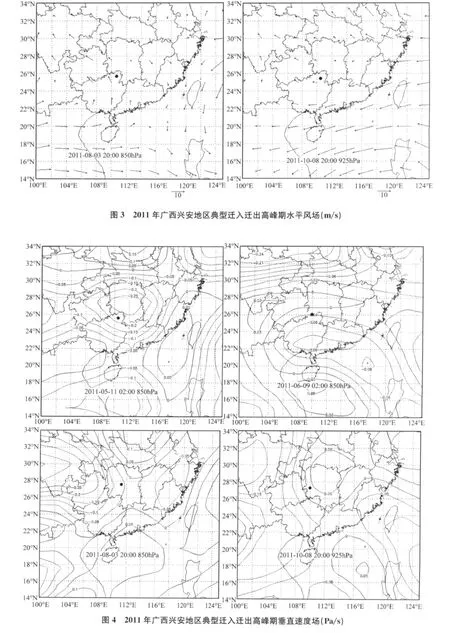

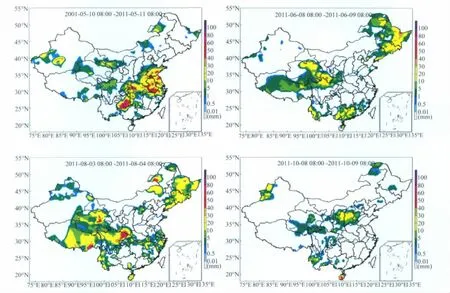

2.3.1 5月7-10日迁入峰分析(百头迁入峰)

5月7-10日,两灯首次出现白背飞虱虫峰。从水平流场看(图3),5月7-10日02:00 850hPa等压面上一股10~20m/s的西南气流从老挝、越南北部直达我国东部沿海地区,为白背飞虱北迁提供了运载气流。兴安县5月7-10日无下沉气流(图4),但一直降雨;10日虽未降雨,却处于大降水边缘,降雨使白背飞虱无法继续北迁,被迫降落(图5)。轨迹回推显示(图6),9h轨迹落点主要在广西西南部稻区,24h轨迹落点主要在老挝北部和东北部。根据2011年翟保平境外考察水稻害虫结果[内部交流],老挝中部和北部由于水热条件限制此时没有适合白背飞虱迁出的稻田,因此24h轨迹落点为无效虫源。此次迁入虫源主要来自广西西南部稻区。

图5 2011年迁飞高峰期的全国24h降雨量分布图

2.3.2 6月4-18日迁入峰(万头迁入峰)

本次迁入峰诱虫量超过万头,为年度最大迁入峰。其中,6月11日,高空探照灯诱虫2 080头,佳多自动测报灯诱虫为年度最大量3 664头。6月4-18日850hPa高度上10m/s以上西南气流一直覆盖广西地区,且广西东北部持续降雨,迫使白背飞虱在兴安地区大量集中降落。轨迹分析显示(图6),9h轨迹回推主要落点在广西北部、中部和南部地区,24h轨迹回推显示,除去入海无效轨迹,虫源主要分布在广西西南部和越南北部稻区。因此,本次迁入峰虫源主要来自广西西南部和越南北部稻区。

2.3.3 8月3-5日迁出峰

7月29日,单季中稻处于抽穗期,田间长翅型白背飞虱百丛虫量突破千头,为年度最高。8月5日单季中稻田内白背飞虱长翅型成虫百丛数量突减至479头。7月29日、8月1日有降雨,7月30-31日两灯诱虫量都很少,8月2日有下沉气流,都不利于白背飞虱的迁出。8月3-5日兴安无降雨(图5)且有上升气流(图4),有利于白背飞虱的起飞。轨迹分析显示(图6),此次迁出峰9h轨迹落点主要在湖南西部稻区,24h轨迹落点主要集中在湖南的北部稻区。

2.3.4 10月8日迁出峰

10月8日,单季中稻已经收割,双季晚稻也进入了黄熟期,田间的营养条件严重恶化,不再适合白背飞虱的生存。高空探照灯诱虫量由前几天的0头突增到928头,而佳多自动测报灯却只有16头。10月8日兴安本地无降水,20:00时925hPa等压面上有5~6m/s的偏东气流覆盖我国华南地区(图3),兴安上空为0.025Pa/s的上升气流有利于白背飞虱的迁出。轨迹分析显示(图6),9h轨迹落点位于桂林市,24h轨迹落点位于柳州市。由气象资料可知,之后几天广西中南部都几乎没有降雨,降落在柳州的白背飞虱可继续南迁到达广西南部或者越南北部。

图6 2011年广西兴安地区典型迁入迁出峰轨迹分析

3 讨论

本研究利用灯光诱捕和田间系统调查的方法,监测了广西兴安县白背飞虱发生动态。广西兴安地处南岭以北稻区,白背飞虱无法越冬,初始虫源主要由外地迁入。齐会会等[4]对2007-2010年广西东北部稻区白背飞虱早期迁入虫源地进行了分析,发现4年来最大迁入峰期逐年推迟。与2007-2010年相比,2011年春季白背飞虱迁入兴安的时间晚,数量和峰次都少,最大迁入峰要比2010年提前5d,但是要比其余三年晚。并且2011年佳多灯最大迁入峰的诱虫量只有3 664头,是最少的一年。2011年天气特殊,属于冷冬,气温低,作为我国主要虫源地的越南水稻生育期普遍推迟,据越南植保局介绍,2011年越南中北部冬春稻水稻生育期推迟20多天;我国华南早稻生育期和两迁害虫发生期均比常年推迟7d左右。越南中北部冬春稻飞虱发生量比去年减少89.25%,且田间虫量不到去年同期的1/4,虫源量偏低。由于白背飞虱的田间种群数量与迁入量[13]和迁入主峰[14]呈显著相关,因此今年田间白背飞虱的发生量也相对减少。

从田间发生动态看,2011年兴安单季中稻白背飞虱发生量明显高于双季早稻和晚稻。近几年,由于城市化进程加快,兴安地区的水稻种植制度发生变化,由原来主要种植双季稻变为现在以单季中稻种植为主,双季稻种植面积少。7月份以后早稻进入灌浆乳熟期,田内食料恶化,而中稻正好处在分蘖期,正适合白背飞虱的生存繁殖,因此早稻田中的部分白背飞虱开始扩散转移到周围的中稻田中。并且白背飞虱迁入后第一天会选择浓绿色和株高茂密的稻田栖息[15],此时迁入的白背飞虱也会选择在中稻田内栖息,再加上当地的白背飞虱大量孵化,从而使单季中稻田里的虫量大增,百丛虫量甚至突破万头,明显高于双季早稻。双季晚稻田间白背飞虱的发生情况主要受中稻后期的田间发生量和秋季回迁情况的影响。而中稻后期白背飞虱在田间的发生量大大减少,从佳多自动测报灯诱虫量来看,8月中旬到10月下旬诱虫量很少,9月8日-10月7日总诱虫量为26头,说明秋季回迁降落本地虫量少。因此,双季晚稻田发生量远远低于单季早稻。

本研究利用轨迹分析法,模拟了2011年广西兴安地区白背飞虱典型迁入迁出高峰的迁飞轨迹。邓望喜认为空中北迁飞虱种群大部分在1 500~2 000m高度飞行[6];封传红等[12]的研究也表明,稻飞虱北上远距离迁飞的运载气流为离地面1 500m左右的大尺度低空急流;包云轩等[9]认为925hPa等压面上的偏北气流有利于白背飞虱的南迁。因此本试验设置白背飞虱北迁的高度为8 5 0hPa等压面,秋季南迁选择925hPa等压面。刘芹轩吊飞试验结果表明白背飞虱最长飞行时间达7h以上[10],张建新等[11]的室内吊飞试验中一头雌虫的最长飞行时间为28h,齐会会等[5]综合分析2007-2010年广西东北部白背飞虱的迁入说明24h和33h的轨迹落点一般为无效虫源,所以本研究设定轨迹回推和顺推时间为9h和24h。本次研究发现,5月初和6月初迁入的白背飞虱主要来自广西的西南部和中部稻区,也有部分来自越南的北部稻区。这与齐会会等2007-2010年研究结果相似,可见,白背飞虱每年的虫源地大致相同,随气流变化年度间略有不同。

[1]沈君辉,尚金梅,刘光杰.中国的白背飞虱研究概况[J].中国水稻科学,2003,17(S1):7-22.

[2]周国辉,温锦君,蔡德江,等.呼肠孤病毒科斐济病毒属一新种:南方水稻黑条矮缩病毒[J].科学通报,2008,53(20):2500-2508.

[3]蔡昭雄.广西桂北稻飞虱发生规律及其防治[J].广西农业科学,2007,38(5):536-538.

[4]齐会会,张云慧,蒋春先,等.广西东北部稻区白背飞虱早期迁入虫源分析[J].中国农业科学,2011,44(16):3333-3342.

[5]Feng H Q,Wu K M,Cheng D F,et al.Radar observations of the autumn migration of the beet armywormSpodopteraexigua(Lepidoptera:Noctuidae)and other moths in northern China[J].Bulletin of Entomological Research,2003,93(2):115-124.

[6]邓望喜.褐飞虱及白背飞虱空中迁飞规律的研究[J].植物保护学报,1981,8(2):73-81.

[7]翟保平,张孝羲,程遐年.昆虫迁飞行为的参数化Ⅰ.行为分析[J].生态学报,1997,17(1):9-19.

[8]翟保平,张孝羲.昆虫迁飞行为的参数化Ⅱ.模式与检验[J].生态学报,1997,17(2):80-89.

[9]包云轩,徐希燕,王建强,等.白背飞虱重大迁入过程的大气动力学背景[J].生态学报,2007,27(11):4527-4535.

[10]刘芹轩,张桂芬.白背飞虱飞翔活动的研究[J].昆虫知识,1984,21(6):241-243.

[11]张建新,张孝羲,罗卫华.白背飞虱飞行能力的研究[J].昆虫知识,1992,29(2):65-69.

[12]封传红,翟保平,张孝羲,等.我国低空急流的时空分布与稻飞虱北迁[J].生态学报,2002,22(4):559-565.

[13]朱明华,陈光玉,田茂仁,等.白背飞虱种群动态研究[J].昆虫知识,1990,27(5):257-260.

[14]祝增荣,程家安,黄次伟,等.白背飞虱种群动态的模拟研究[J].生态学报,1994,14(2):188-195.

[15]胡国文,谢明霞,汪毓才.白背飞虱的降落与生境选择的观测和分析[J].昆虫知识,1987,24(1):1-4.

Occurrence dynamics and trajectory analysis of the white-backed planthopper,Sogatellafurcifera,in Xing’an of Guangxi Municipality in 2011

Wu Junjie1,2, Jiang Chunxian1,2, Zhang Yunhui1, Qi Huihui1, Li Qing2, Cheng Dengfa1

(1.StateKeyLaboratoryforBiologyofPlantDiseasesandInsectPests,InstituteofPlantProtection,ChineseAcademyofAgriculturalSciences,Beijing100193,China;2.CollegeofAgronomy,SichuanAgriculturalUniversity,Chengdu611130,China)

The occurrence dynamics of the white-backed planthopper(WBPH),Sogatellafurcifera(Horváth),was studied by using light traps and systematic field surveys in Xing’an of Guangxi Municipality in2011.The spatiotemporal distribution of the source areas of WBPH migration peaks was analyzed using HYSPLIT4.8(Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory),a software package that simulates migration trajectories,and GrADS(Grid Analysis and Display System),aprogram for analyzing and displaying the synoptic meteorology background during the migration periods.The results showed that:(1)the initial immigration period of WBPH was the 6th of May in Xing’an of Guangxi Municipality in2011.There were 8 migration peaks.The immigration peaks were the 5-7th of May,the 4-18th of June,the 27th of June-11th of July,the 9-11th of August,the 27th of August-7th of September,and the emigration peaks were 17-18th of July,3-5th of August and8th of October;(2)WBPH occurred on each of the three annual rice crops(early double-crop,middle-season singlecrop,and late double-crop),with some overlapping planthopper generations on more than one crop.The population density of WBPH in the middle-season single-crop rice field was significantly higher than in other two rice fields;(3)the main source areas of the early immigration of WBPH in early May were located in southwestern Guangxi Municipality.A massive immigration in early June probably came from southwestern Guangxi Municipality and northern Vietnam.Analysis of weather conditions during the migration peaks showed that southwest wind carried massive numbers of WBPH into Xing’an,while heavy rainfall caused mass descent.Local WBPH carried by northeast air currents may arrive at Liuzhou of Guangxi Municipality in early October.

Sogatellafurcifera; occurrence dynamics; migration; trajectory analysis

S 435.112.3

A

10.3969/j.issn.0529-1542.2012.05.010

2012-01-10

2012-03-04

国家重点基础研究发展计划(“973”计划)项目(2010CB126200);公益性行业(农业)科研专项(200903051)

* 通信作者E-mail:dfcheng@ippcaas.cn