技术进步影响地区就业结构的实证分析

赵 利 潘志远

(1.山东财经大学 劳动经济研究中心,山东 济南 250014;2.山东财经大学 经济学院,山东 济南 250014)

一、引言

近年来,我国政府实施了一系列积极的就业政策,在“十二五”规划中把保障和改善民生作为转变经济发展方式的出发点和落脚点,其中把促进就业放在经济发展的优先地位。尽管如此,就业问题仍是中国社会中最突出、最受关注的问题。而技术水平则决定了中国未来的发展,“十二五”规划中把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑,突出了技术进步对中国经济发展的重要作用。本文旨在分析技术进步和地区就业结构之间的关系,为我国就业政策的制定提供参考。

国外对技术进步影响就业结构的研究,主要从技术进步的不同类型入手,分析了其对就业结构的影响[1](P70-80)。Mortensen和Pissarides、Caballero和 Hammour等人考察了技术进步对劳动力的再配置效应[2][3]。假定各部门的技术进步速度存在差异,因而出现就业创造和就业破坏并存现象,即技术进步快的部门会创造出更多新的就业岗位,而技术进步落后的部门则有可能破坏现有工作岗位,导致结构性失业。Daron Acemoglu系统回顾了技术进步取向的演变历史,指出存在两种类型的技术进步,即技能退化型和技能偏好型技术进步。技能退化型技术进步将增加对低技能劳动力的需求;技能偏好型技术进步将增加对熟练技能劳动力的需求,相对降低对低技能劳动力的需求,从而提高低技能劳动力的失业率[4]。

在国内学者关于技术进步对就业结构影响的研究中,厉以宁提出了投入产出法衡量行业就业吸纳能力的理论,并用该理论对我国行业就业吸纳能力进行实证分析[5](P50)。黄涛、陈良焜和王丽艳通过投入产出法定量考察了行业就业吸纳能力,并分析了各行业的就业弹性,进而得出各行业增长的就业效应,揭示了产业结构和就业结构的关系[6]。吴江和封晓庆通过相关度、就业弹性、结构偏离度分析,研究了四川省产业结构和就业结构的动态变化[7]。毕先萍和赵坚毅在归纳国内外主要观点的基础上,从总体层面上分析了技术进步与就业结构长期、动态的关系:长期来看,技术进步影响着我国就业结构的变迁[8]。朱轶和熊思敏用DEA方法在估算全国整体和第二、三产业全要素生产率的基础上,分析了技术进步、产业结构和劳动就业之间的关联效应[9]。张浩然和衣保中用DEA方法估算了全国268个城市的全要素生产率,并检验了技术进步、结构调整和劳动就业的关系,得出了产业结构的快速调整对城市就业存在显著的正面影响的结论[10]。田艳平和刘长秀分析了湖北省1978~2010年生产要素构成变化和产业结构变化趋势以及三次产业中劳动力和资本两大生产要素生产率的差异[11]。

综上所述,以往的文献分析了技术进步对产业结构、行业结构及劳动力素质结构的影响,忽视了技术进步对地区劳动就业结构方面的影响。本文在研究以往文献的基础上,以我国东中西三地区为研究对象,从地区产业结构差异入手,间接分析技术进步对地区劳动就业结构的影响。

二、中国地区就业结构的现状分析

根据2000~2010年的统计数据,在我国地区就业结构中,由于不同地区的产业结构存在差异,导致不同的地区就业结构存在偏差。

1.西部地区的就业结构。西部地区第一产业在总就业人数中的比重变化最大,从2000年的62%下降到2010年的49%,下降了13个百分点;在近十年中,第二产业和第三产业就业比重变化较为平稳,其中第二产业由12%上升到19%,上升7个百分点;第三产业由23%上升到32%,上升了9个百分点。在2000~2010年间,西部地区就业结构始终保持第一产业比重最大,其次是第三产业,随着经济的发展,两者之间的差距在逐渐缩小,由2000年的28%下降到2010年的17%;而第三产业和第二产业的就业比重之间的差距由2000年的11%上升到2010年的13%,上升幅度较小。

2.中部地区就业结构。中部地区第一产业就业比重变化较大,11年间下降了15个百分点;第二产业和第三产业的就业比重变化相对平缓,其中第二产业就业比重由2000年的17.5%上升到2010年的26.6%,上升了约9个百分点;第三产业就业比重由2000年的26%上升到2009年的32%,上升了6个百分点。中部地区就业结构中第一产业就业比重最大,其次是第三产业。第一产业和第三产业就业比重之间的差距由2000年的31%下降到2010年的9%,说明中部地区在近十年间第三产业取得了巨大的进步;第二产业和第三产业就业比重之间的差距由2000年的8%下降到2010年的6%,下降幅度较小。

3.东部地区就业结构。在2000~2010年间,东部地区第一产业就业比重下降了13个百分点,第二产业上升了12个百分点,第三产业就业比重上升了9个百分点。在东部地区就业结构中,第一产业就业比重在2000~2003年间处于第一,但2003年以后,第一产业的就业比重相继被第三产业和第二产业超越,并且它们之间的差距逐年拉大。

综上所述,中西部地区的就业结构比较类似,第一产业就业比重最大,其次是第三产业,最后是第二产业。而东部地区呈现出三二一的趋势,第三产业就业比重最大,第二产业其次。从上述东中西三个地区的就业结构来看,三个地区的就业结构与其产业结构有着密切的联系。

三、技术进步影响地区就业结构的实证分析

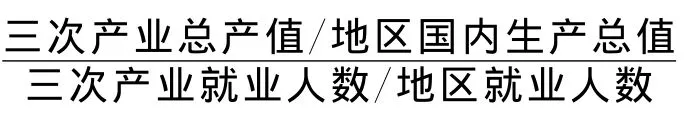

(一)指标的选取

1.技术进步。本文选择三次产业的比较劳动生产率作为技术进步的指标,其中东部地区第一产业的劳动生产率用TPe1表示,东部地区第二产业的劳动生产率用TPe2表示,东部地区的第三产业劳动生产率用TPe3表示。中部地区的三次产业劳动生产率分别用TPm1、TPm2、TPm3表示,西部地区的三次产业劳动生产率分别用TPw1、TPw2、TPw3表示。

2.就业结构指标。本文选取三次产业的就业人数占就业总人数的比重表示各地区劳动力市场的就业结构。东部地区三次产业就业比重分别用LPe1、LPe2、LPe3表示,中部地区三次产业就业比重分别用LPm1、LPm2、LPm3表示,西部地区三次产业就业比重分别用LPw1、LPw2、LPw3表示。

(二)数据来源及处理

(三)实证分析

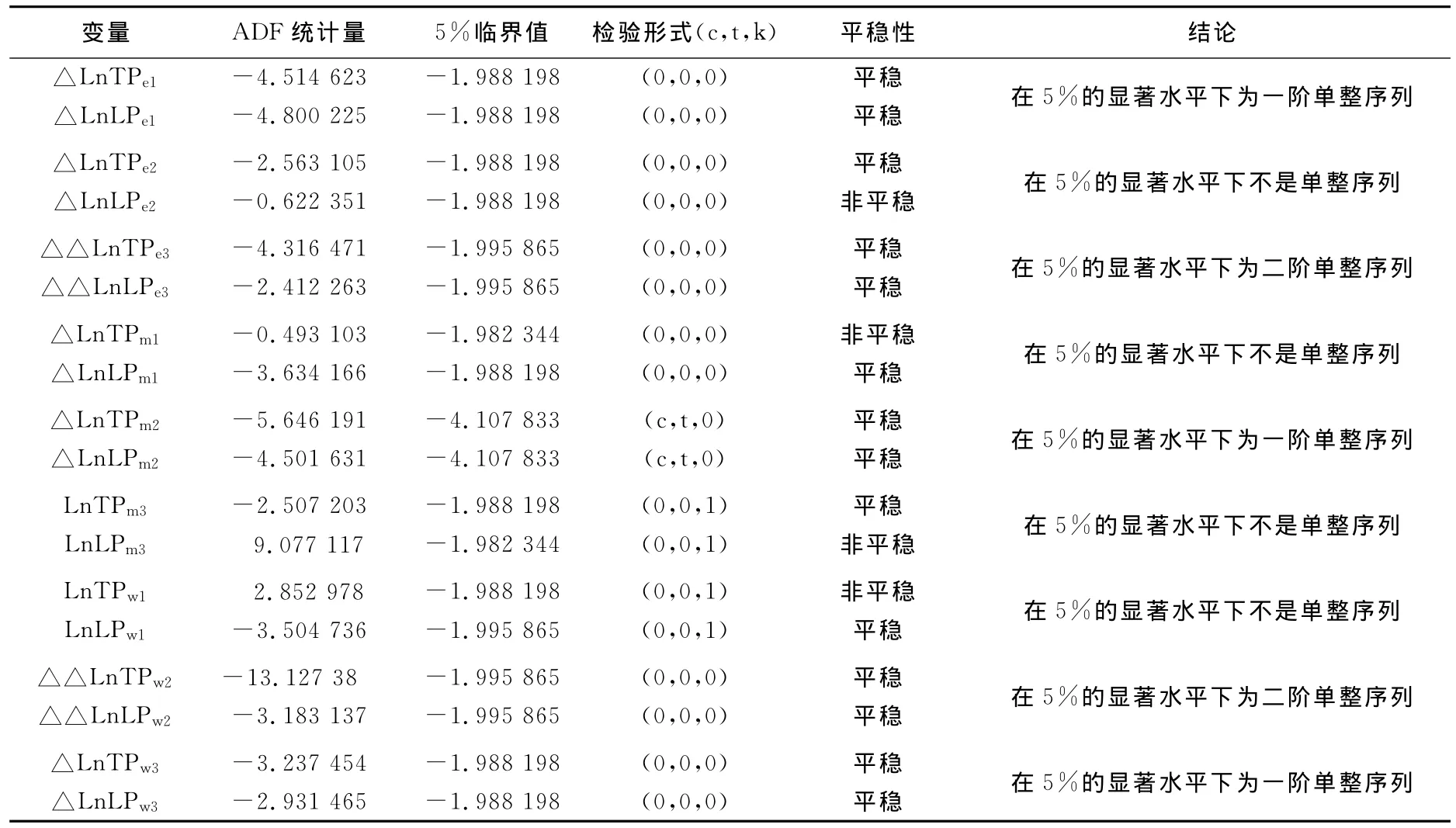

1.单位根检验。根据ADF单位根的检验方法,利用Eviews6.0对变量TPe1、TPe2、TPe3、LPe1、LPe2、LPe3、TPm1、TPm2、TPm3、LPm1、LPm2、LPm3、TPw1、TPw2、TPw3、LPw1、LPw2、LPw3进行单位根检验,结果如表1所示。

表1 技术进步与各地区三次产业就业结构的单位根检验

由表1可见LnTPe1和LnLPe1、LnTPm2和LnLPm2、LnTPw3和LnLPw3是一阶单整序列,可能存在协整关系。LnTPe3和LnLPe3、LnTPw2和LnLPw2是二阶单整序列,可能存在协整关系。LnTPe2和LnLPe2、LnTPm1和LnLPm1、LnTPm3和LnLPm3、LnTPw1和LnLPw1不是同阶单整的,不存在协整关系。

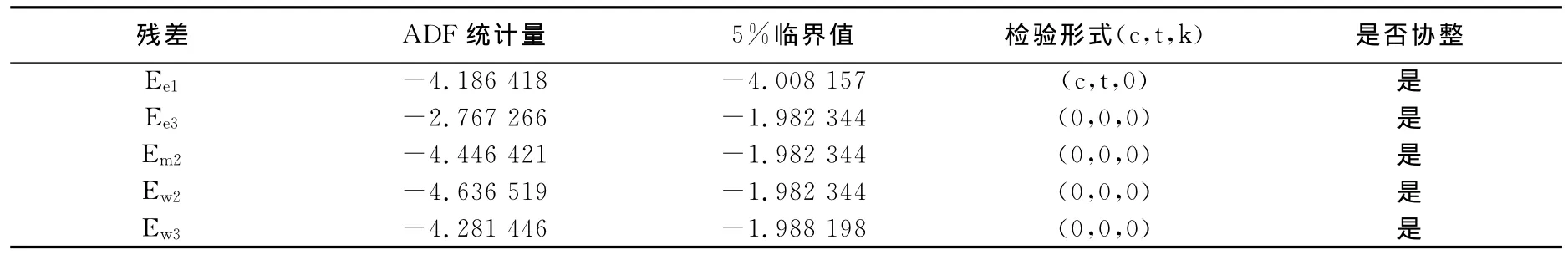

2.协整检验。根据ADF单位根检验的结果,进行协整检验,其中Ee1表示LnTPe1和LnLPe1的残差,Ee3表示LnTPe3和LnLPe3的残差,Em2表示LnTPm2和LnLPm2的残差,Ew2表示LnTPw2和LnLPw2的残差,Ew3表示LnTPw3和LnLPw3的残差,结果如表2所示。

表2协整检验结果

从表2中我们可以看出,各变量之间均存在协整关系,满足时间序列数据的平稳性要求,这说明:LnTPe1和LnLPe1、LnTPe3和LnLPe3、LnTPm2和LnLPm2、LnTPw2和LnLPw2、LnTPw3和LnLPw3之间是存在长期平稳关系的。

3.回归分析。建立最小二乘法的回归模型。

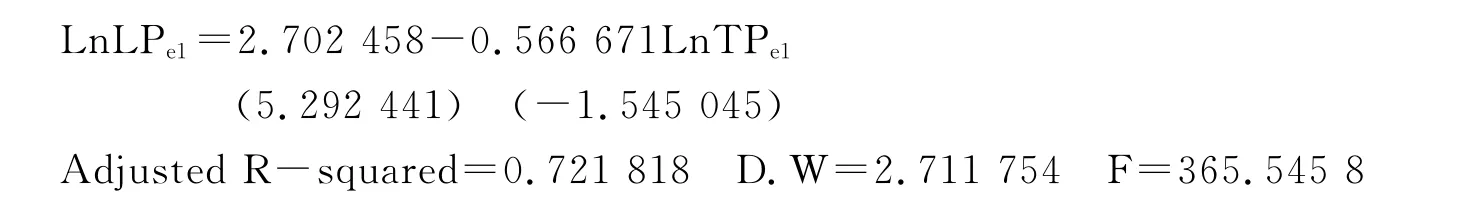

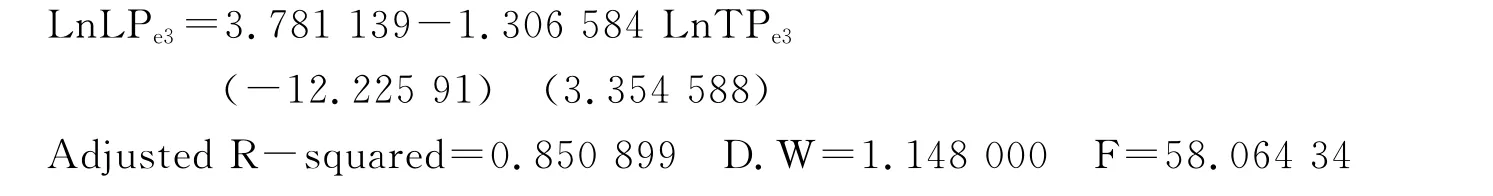

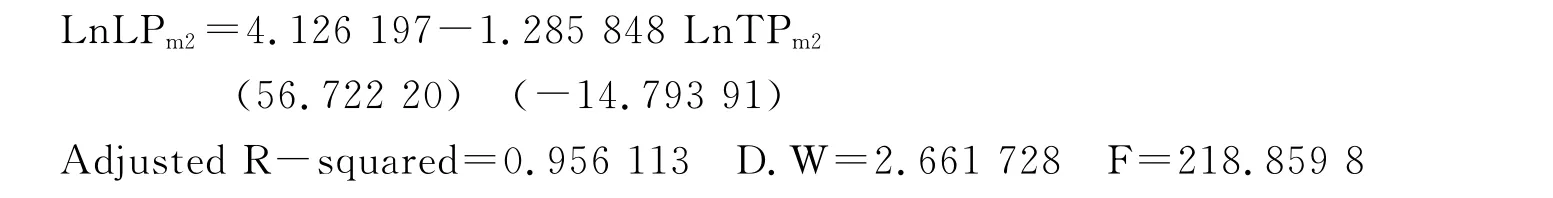

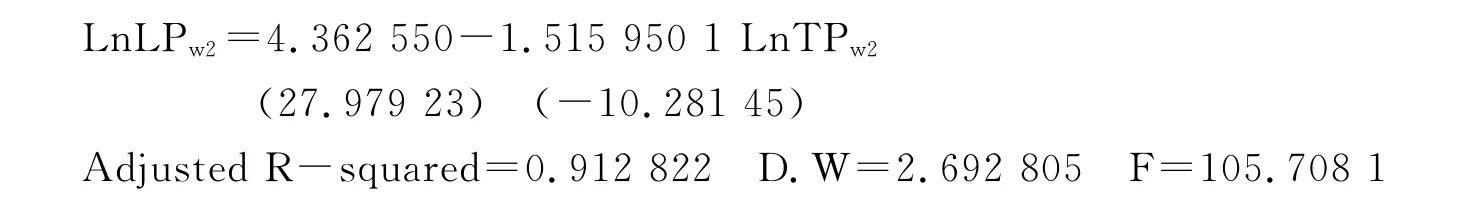

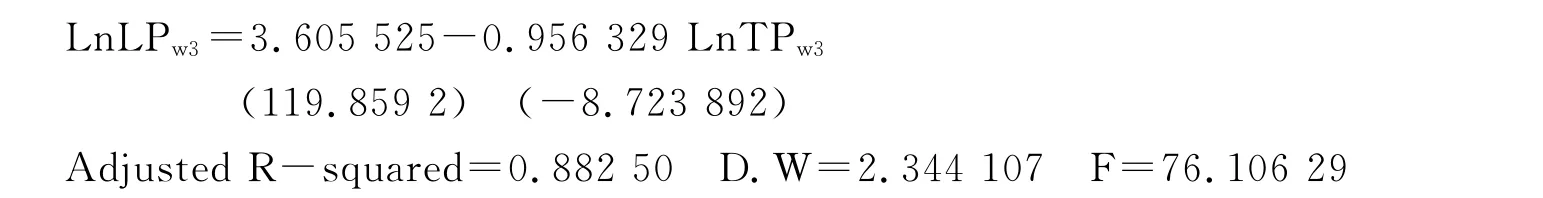

(1)技术进步对东部地区第一产业就业结构的回归模型:(2)技术进步对东部地区第三产业就业结构的回归模型:(3)技术进步对中部地区第二产业就业结构的回归模型:(4)技术进步对西部地区第二产业就业结构的回归模型:(5)技术进步对西部地区第三产业就业结构的回归模型:

4.误差修正模型。通过协整检验只能说明变量之间的长期关系和趋势,但是无法得知变量的短期变动关系,误差修正模型可以解决这一问题。

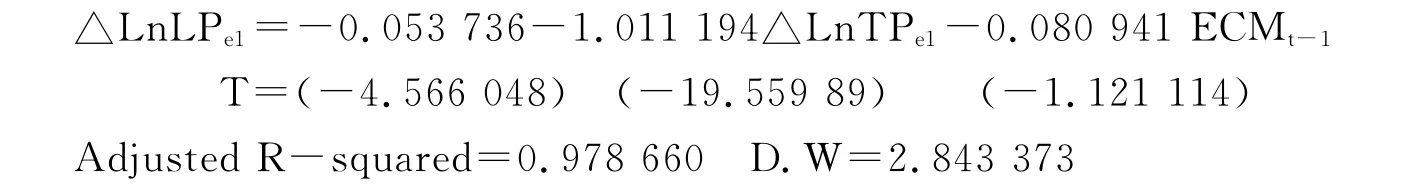

(1)技术进步对东部地区第一产业就业结构的误差修正模型:

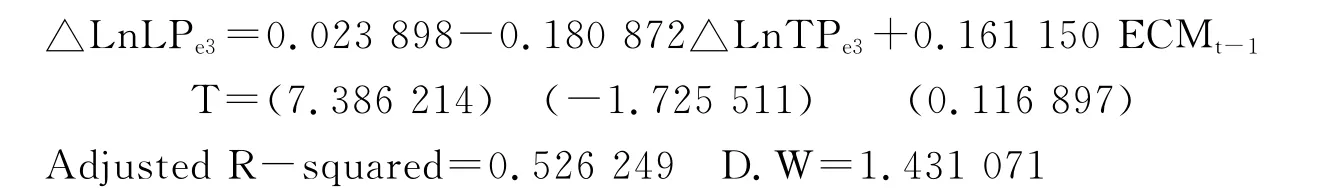

(2)技术进步对东部地区第三产业就业结构的误差修正模型:

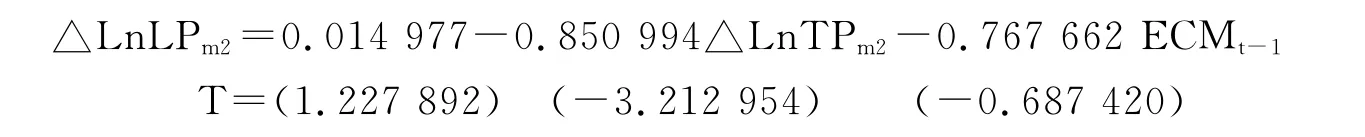

(3)技术进步对中部地区第二产业就业结构的误差修正模型:

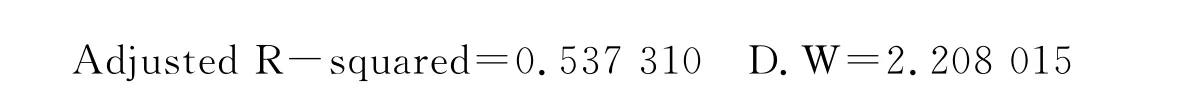

(4)技术进步对西部地区第二产业就业结构的误差修正模型:

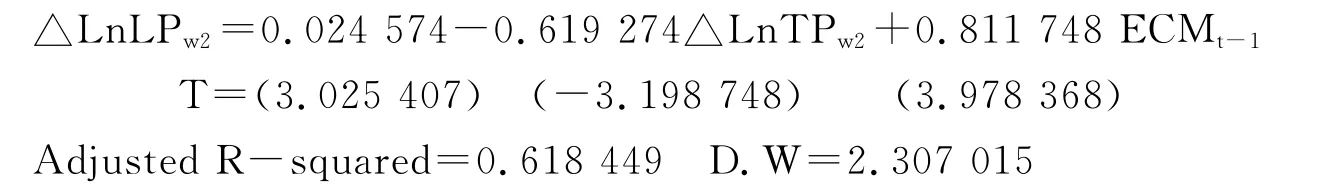

(5)技术进步对西部地区第三产业就业结构的误差修正模型:

通过回归分析和误差修正模型证明了技术进步与地区劳动就业之间存在长期均衡关系。同时,由于地区产业结构的不同,技术进步对地区就业带来的影响存在差别。

从东部地区来看,技术进步对东部地区第一产业就业有负向影响。在其他条件不变的情况下,技术进步指标增加1个百分点,第一产业就业指标减少0.57个百分点。从误差修正模型来看,ECMt-1调整系数为-0.08,表明每年实际发生的就业变动与其长期均衡值的偏差的8%被修复,即当就业指标偏离均衡状态时,其在下一期会进行自动调节,使其在长期中处于均衡状态。技术进步对东部地区第三产业就业有负向影响,在其他条件不变的情况下,当技术进步指标增加1个百分点时,第三产业就业指标会减少1.31个百分点。从误差修正模型来看,ECMt-1调整系数为0.16,对LnLPe3有正向的修复作用,使其在长期中偏离均衡状态。

从中部地区来看,技术进步对中部地区第二产业就业有负向关系。在其他条件不变的情况下,当技术进步指标增加1个百分点时,第二产业就业指标减少1.29个百分点。从误差修正模型来看,ECMt-1调整系数为-0.77,表明当就业指标偏离均衡状态时,其会对非均衡状态进行负向调节,使其在长期中处于均衡状态并且其调整度为77%,说明模型有较强的自我修复能力。

从西部地区来看,技术进步对西部地区第二产业就业有负向关系。在其他条件不变的条件下,当技术进步指标增加1个百分点时,第二产业就业人数减少1.52个百分点,从误差修正模型来看,ECMt-1调整系数为0.81,表明短期内,当就业偏离均衡状态时,其在下一期会进行正向调节,使其在长期中偏离均衡状态。技术进步对西部地区第三产业就业有负向关系。在其条件不变的情况下,当技术进步指标变动1个百分点时,第三产业就业人数会反向变动0.96个百分点。ECMt-1调整系数为-0.78,即当就业指标短期内处于非均衡状态时,其在下一期会进行负向调节,使其在长期中处于均衡状态。

四、结论和建议

本文使用我国大陆31个省(市、区)2000~2010年的相关统计数据,以三次产业就业比重为指标,通过协整分析,实证研究了技术进步对地区就业结构的影响,研究结论如下:(1)技术进步与东部地区第一产业就业存在负向变动关系。其原因在于,随着城市化进程的加快,农村出现大量剩余劳动力,而农村劳动力技能相对较低,难以满足技术进步对劳动力素质的要求,这就造成了摩擦性失业。(2)技术进步与中部和西部地区第二产业就业均存在负向变动关系。这是由于中部和西部地区产业以劳动密集型为主,新技术、新管理方式的出现使技术落后的行业逐渐淘汰。此外,技术进步要求劳动者具备较高的劳动力素质,而中部和西部劳动者素质短时期内难以适应新技术的要求,这就造成了结构性失业。(3)技术进步与东部和西部地区第三产业就业均存在负向关系。部分原因是由于我国第三产业目前还处于发展水平较低的阶段,而现阶段我国服务业主要以生产性服务业为主。另一方面,第三产业中的资本要素投资增速明显高于劳动要素投资增速,使得技术进步更多的是通过资本替代劳动的机制来实现经济增长。通过上述分析,本文得出技术进步对地区劳动就业的影响主要以替代效应为主的结论,这主要是由于当前劳动力素质不高而带来的摩擦性失业和产业结构升级带来的结构性失业造成的。

本文的政策建议如下:(1)政府应重视教育,大力完善高等教育,提高劳动者素质,建立职业培训体系,提高劳动者就业技能,使劳动者更好地适应岗位变动的要求,减少结构性失业。(2)各地区应该根据自身的情况,因地制宜,发挥自身优势。东部地区应该利用便利的地理优势,引进国外高新技术,同时加快高新技术区的建设。中西部地区要充分利用区位优势,利用其采掘业和原材料工业发达的基础,大力发展现代制造业,同时注重科技要素的投入,以适应新型工业化的要求,以信息化带动工业化,以先进技术改造传统工业,促进产业结构升级;同时,使不同层次的技术相协调,不同资源、要素相匹配,创造就业机会,实现社会经济均衡发展。(3)大力发展第三产业。要大力发展消费性服务业,增加劳动力要素的投入,减少资本对劳动的替代效应,吸纳更多劳动力,推动服务业市场化、社会化和规范化建设,整合多种形式的现代服务业。

[1]赵利.技术进步对劳动就业的影响[M].北京:中国财政经济出版社,2010.

[2]Mortensen,D.T.,C.A.Pissarides.Technological Progress,Job Creation and Job Destruction[J].Review of E-conomic Dynamics,1998,(1):733-753

[3]Caballero,R.J.,M.L.Hammour.Institutions,Restructuring and Macroeconomic Performance[Z].NBER Working Paper No.7720,2000.

[4]Daron Acemoglu.Technical Change,Inequality,and the Labor Market[J].Journal of Economic Literature,2002,40(1):7-72.

[5]厉以宁.中国城镇就业研究[M].北京:中国计划出版社,2001.

[6]黄涛,陈良焜,王丽艳.中国行业吸纳就业的投入产出分析[J].经济科学,2002,(1):48-60.

[7]吴江,封晓庆.四川省产业结构与就业结构的动态关系[J].财经科学,2006,(7):102-109.

[8]毕先萍,赵坚毅.技术进步对我国就业总量及结构的影响:理论与实证研究[J].统计与决策,2007,(10):71-72.

[9]朱轶,熊思敏.技术进步、产业结构变动对我国就业效应的经验研究[J].数量经济技术经济研究,2009,(5):107-118.

[10]张浩然,衣保中.技术进步、结构调整与就业增长——基于空间面板模型的经验研究[J].经济经纬,2011,(5):14-17.

[11]田艳平,刘长秀.湖北产业结构变化与要素生产率增长——基于shift-share分析法的实证研究[J].中南财经政法大学学报,2012,(3):126-133.